- •Консультация №1

- •1. Основной компонент леса древостой: главные, второстепенные, нежелательные и преобладающие породы.

- •2. Компонент леса: подрост.

- •1. Проникновение сквозь полог леса в достаточном количестве света, тепла, влаги.

- •2. Достаточное почвенное питание, что может быть обеспечено при ослаблении корневой конкуренции.

- •3. Компонент леса: подлесок.

- •4. Компонент леса: подгон.

- •4. Влияние на распространение лесных пожаров.

- •6. Компонент леса: лесная подстилка.

- •7. Основные отличительные признаки древостоя: происхождение, форма.

- •8. Основные отличительные признаки древостоя: состав, возраст.

- •9. Основные отличительные признаки древостоя: бонитет, полнота.

- •10. Основные понятия лесной типологии.

- •11. Эдафическая сетка п.С. Погребняка.

- •12. Эколого-биологическая характеристика сосны обыкновенной.

- •Консультация №2

- •13. Эколого-биологическая характеристика ели обыкновенной.

- •14. Эколого-биологическая характеристика дуба черешчатого.

- •5. Минеральное и водное питание, жизнедеятельность почвенной биоты, определяющей разложение органического вещества лесной подстилки с повышением температуры воздуха и почвы возрастают.

- •17. Значение влаги в жизни леса.

- •2. Физиологический — ветер влияет на транспирацию, фотосинтез деревьев.

- •3. Биологический — ветер переносит пыльцу, распространяет плоды и семена.

- •4. Микроклиматический — перераспределение влаги, тепла, изменение состава воздуха и концентрации углекислого газа, световой обстановки.

- •19. Влияние леса на ветер.

- •20. Биологический круговорот веществ в лесу.

- •21. Оценка возобновления леса и различные аспекты его значения.

- •22. Классификация деревьев по Крафту.

- •23. Классификация деревьев по хозяйственно-биологическим признакам.

- •24. Смена сосны березой и осиной.

- •Консультация №3

- •25. Смена ели березой и осиной и вытеснение их елью.

- •26. Основные типы болот.

- •4. Почвенно-геологический фактор.

- •5. Фитоценотический фактор.

- •28. Способы образования болот.

- •2. Недостаток кислорода.

- •3. Низкая теплопроводность торфа.

- •4. Бедность торфа элементами минерального питания.

- •5. Постоянное нарастание сфагнового покрова и торфа.

- •31. Основные растения торфообразователи.

- •32. Сущность процесса торфообразования.

- •33. Летопись болот.

- •34. Антропогенные изменения растительности болот.

- •35. Мероприятия по охране и рациональному использованию болот.

28. Способы образования болот.

Известны два способа образования болот:

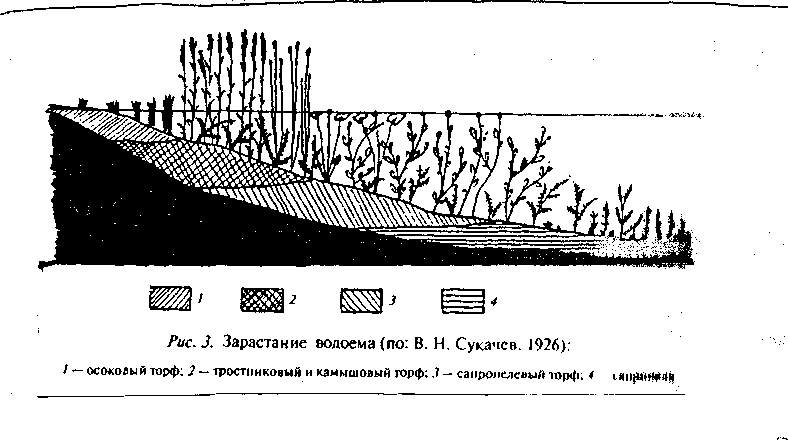

1. заторфовывание водоемов (озерное заболачивание).

2. заболачивание минеральных почв (суходольное заболачивание).

Заторфовывание водоемов характерно для водоемов со стоячей и слабо проточной водой – озер, стариц, лагун.

Различают два типа заторфовывания:

а) зарастание,

б) сплавинное нарастание.

а) зарастание.

По мере формирования растительности и животного населения (планктона) происходит накопление органогенных отложений (сапропель) и заполнение ими водоема.

Одновременно с отложением сапропеля развивается прибрежно-водная растительность.

Уменьшается глубина водоемов. Пояса растительности постепенно сдвигаются к центру озера.

Заторфовывание водоема идет параллельно с зарастанием растительности со дна.

б) сплавинное нарастание.

Растения не коренятся на дне, а образуют плавающий на воде ковер (сплавину).

Сплавина формируется у берегов водоема, где большая глубина не дает возможности развиваться осокам, камышу.

Пионеры образования сплавин: белокрыльник, вахта, сабельник. Переплетаясь между собой они создают субстрат для поселения других растений: осок, хвоща, стрелолиста.

Сплавина прикреплена к берегу, и надвигается на открытую водную поверхность.

Остатки отмирающих растений остаются на ковре и уплотнят его. Сплавина утолщается.

Нижние слои сплавины опускаются на дно, где накапливаются в виде бурого ила. Водоем постепенно мелеет.

Заболачивание минеральных почв.

Основная причина заболачивания суходолов, чаще представленных лесными почвами, – перенасыщение верхних горизонтов влагой.

Оно может быть вызвано:

а) аллювиальными (паводковыми) водами,

б) грунтовыми водами,

в) атмосферными водами.

а) аллювиальный тип заболачивания.

Наблюдается в поймах рек.

При кратковременном затоплении формируются лесные болотные сообщества (черноольховые леса).

При длительном глубоком затоплении формируются ивняки болотные, а чаще болотные травяные сообщества (осоки, тростник, рогоз, хвощи, влажное разнотравье).

б) грунтовый тип заболачивания.

Характерен для притеррасных частей пойм, приозерных понижений, глубоких сточных котловин, оврагов.

Обусловлен переувлажнением почвы грунтовыми водами, которые могут быть:

либо богатыми элементами водно-минерального питания (жестководное заболачивание),

либо слабоминерализованными (мягководное заболачивание).

Первый тип свойственен черноольховым, еловым, березовым лесам.

Второй тип характеризуется возникновением осоково-сфагновых болот. По окраинам болот формируются березово-сосново-сфагновые сообщества.

с) атмосферный тип заболачивания.

Обусловлен перенасыщением верхних горизонтов почв атмосферными осадками.

Возникновению атмосферного типа заболачивания способствуют:

1) понижение рельефа,

2) неглубокое расположение водоупорного горизонта из глин и суглинков,

3) обеднение почв питательными веществами.

В гумидной зоне, где осадки преобладают над испарением, почва постепенно промывается, выщелачивается, становясь неплодородной.

Для многих видов сфагновых мхов она является идеальным субстратом для произрастания, так как они не требовательны к почвенному питанию и исключительно влаголюбивы.

Постепенно сфагновый ковер сменяет более требовательные лесные и луговые растения, что приводит к кардинальным изменениям ландшафта и условий среды.

Поглощая воду в 20-30 раз больше своей сухой массы, он аккумулирует воду и в условиях влажного климата усиливает болотообразовательный процесс.

29. Средообразующая роль болот.

Средообразующая роль болот проявляется в выполнении ими ряда специфических функций.

1. Аккумулятивная функция.

Образование специфического продукта – торф Скорость его аккумуляции крайне незначительна и составляет около одного миллиметра в год. За тысячелетие может сформироваться торфяная залежь мощностью около одного метра.

2. Биологическая функция.

Болота - хранилища генофонда специфической флоры и фауны.

Болота характеризуются экстремальными условиям обитания и это обусловливает их относительную видовую бедность. Многие болотные виды являются узкоспециализированными и адаптированы только к произрастанию в условиях болотной экосистемы.

3. Межкруговоротная функция.

Перевод органогенных элементов – углерода, азота и др. из биогенного круговорота веществ в геологический.

Ежегодно продуцируемое органическое вещество полностью не разлагается и постепенно погребается последующими отложениями В результате все новые слои торфа переходят из торфогенного горизонта в нижележащие и соответственно органогенные элементы из биогенного круговорота переходят в геологический.

4. Ландшафтная функция.

Образование неповторимых болотных ландшафтов. Взаимодействуя с сопредельными территориями, они образуют разнообразные типы комплексов: озерно-болотные, пойменно-болотные, суходольно-болотные и сложные, представленные сочетанием не менее двух вышеназванных типов. Пятый тип - мелиорированные болотные ландшафты.

Первые четыре функции незаменимые, они могут выполняться только болотами.

5. Газорегуляторная функция.

Изымание из атмосферы огромных объемов углекислого газа из атмосферы и хранение углерода в виде торфа и угля многие тысячелетия.

В торфяных болотах мира депонируется объем углерода равный его содержанию в атмосфере Земли.

Выделение в атмосферу взамен выведенного углекислого газа эквивалентного количества кислорода.

6. Геохимическая функция.

Аккумулирование химических элементов, поступающих с атмосферными осадками, пылью, паводковыми и подземными водами.

7. Гидрологическая функция.

Регулирование стока поверхностных и грунтовых вод не только на непосредственно занятой ими площади, но и на прилегающих территориях, очищение воды от растворённых в ней химических соединений и твёрдых частиц.

Многие реки берут своё начало именно в болотах и не отличаются катастрофическими весенними половодьями и паводками, поскольку их сток регулируют болота, отдающие влагу постепенно.

8. Климаторегулирующая функция.

Поглощение парниковых газов и депонирование углерода. Снижение амплитуды температуры и влажности как на непосредственно занятой болотами площади, так и на сопредельных территориях, где в гораздо меньшей степени проявляются засухи, весенние и осенние заморозки.

30. Условия обитания болотных растений.

1. Обилие застойной или слабо проточной влаги.

Высокий уровень грунтовых вод, связанный с годовым количеством осадков, интенсивностью испарения, фильтрацией вод, определяет обилие влаги на болотах.

Переувлажненность торфа связана кроме того с его большой влагоемкостью и плохой водопроводимостью в горизонтальном и вертикальном направлении.

Из-за высокой водоудерживающей способности торфа, обусловленной наличием значительного количества гидрофильных коллоидов, вода в торфе, даже при большом ее содержании, труднодоступна для корней.