- •Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Менеджмент» Специальность/направление 032401.65 Реклама

- •Организация как система и объект управлления.

- •Мотивация как функция управлления. Модель и теории мотивации.

- •Функции управлления и принципы по а. Файолю.

- •Планирование как функция управлления.

- •Миссия организации: понятие, формулирование, функции.

- •Характеристика ролей менеджера по г. Минцбергу.

- •Эволюция управленческой мысли: этапы развития и школы менеджмента.

- •Организация как функция управления.

- •Постановка целей и планирование в организации

- •Управление конфликтами в организации: понятие, типы, последствия

- •Связующие процессы в менеджменте: коммуникации, принятие решений.

- •Процессуальные теории мотивации: теория справедливости (Дж. Адамс).

- •Объект и субъект управления.

- •Методы анализа факторов организационной среды.

- •Содержательные теории мотивации. Иерархия потребностей Маслоу: достоинства и недостатки.

- •Концепция «идеальной бюрократии» м.Вебера.

- •Стратегическое управление организацией: сущность стратегического управления, классификация стратегий.

- •Теория «х» и теория «y» (д. Макгрегор).

- •Цели организации. Установка целей. Характеристики целей.

- •Содержательные теории мотивации. Теория к. Альдерфера (erg).

- •Коммуникации в менеджменте. Процесс и способы коммуникаций.

- •Концепция партисипативного управления.

- •Сущность и содержание процесса управления: управленческие ситуации и проблемы, диаграмма Каору Исикава

- •Процессуальные теории мотивации. Теория ожиданий в. Врума.

- •Линейная организационная структура. Достоинства и недостатки.

- •Содержательные теории мотивации. Теория приобретенных потребностей макклелланда.

- •Матричная структура управления. Достоинства и недостатки.

- •Управление организационными изменениями. Формы сопротивления организационным изменениям.

- •Теории лидерства. Подход с позиции личных качеств.

- •Масштаб управляемости и норма управляемости как характеристики организационной структуры.

- •Стратегия в общем процессе стратегического управления фирмой, области выработки стратегии по м. Портеру.

- •Полномочия, виды полномочий, делегирование и ответственность.

- •Школа человеческих отношений и э. Мэйо.

- •Централизация и децентрализация полномочий, департаментализация и кооперация.

- •Поведенческий подход к лидерству. Континуум стилей руководства р. Лайкерта

- •Ситуационный подход к лидерству. Подход «путь-цель» Митчела и Хауса.

- •Дивизиональная структура управления. Виды, достоинства и недостатки.

- •Линейно-функциональная структура управления. Достоинства и недостатки.

- •Власть, формы власти. Влияние и лидерство.

- •Цели организации. Критерии постановки целей п. Друкера. Концепция управления по целям.

- •Процессуальные теории мотивации. Модель Портера-Лоулера.

- •Понятие стратегии. Эталонные стратегии развития бизнеса.

- •Разработка стратегических альтернатив и выбор стратегии (базисные стратегии, стратегии по матрице и. Ансоффа и др.)

- •Координация как функция управления.

Концепция «идеальной бюрократии» м.Вебера.

Бюрократия-соц. структура основанная на иерархии должностей и ролей предписанных четкими правилами и стандартами и на разделение функций и властей.

Бюрократия присуща обществу, построенному на социальном неравенстве и эксплуатации, когда власть сосредоточивается в руках той или иной узкой правящей группы. Коренным признаком Бюрократия является существование и рост слоя бюрократов — привилегированной и оторванной от народа чиновничье-административной касты. Явление Бюрократия привлекает особое внимание буржуазных учёных с начала 20 в., когда рост бюрократических организаций принял огромный размах. Основы немарксистских социологических концепций Бюрократия были заложены в работах немецкого социолога М. Вебера, который рассматривал Бюрократия как «естественную» и «необходимую» форму всякой социальной организации. Сам термин «Бюрократия» приобрёл у Вебера позитивный характер и относился к организации вообще. В таком же смысле он употребляется во многих немарксистских социологических работах. Безличность, рациональность, строжайшую регламентированность, ограниченность ответственности Вебер считал «идеалом» всякой организации. В капиталистических странах идеи Вебера нашли применение в системе управления коллективами в рамках политики «научного руководства» (особенно в США). С усложнением организаций, ростом квалифицированности работников и умножением числа обслуживающего и инженерно-технического персонала концепция, делающая акцент на безличном характере отношений людей, была дополнена концепцией «человеческих отношений», согласно которой эффективность работы связывается с морально-психологическим климатом, господствующим в организации, личными отношениями, настроениями, симпатиями и антипатиями членов организации. В качестве противоядия против «бюрократизма» выдвигается программа улучшения личных отношений людей. Концепция «человеческих отношений» не учитывает, что упорядочение и «очеловечение» отношений не уничтожает присущего буржуазной организации антидемократизма управления и тем самым не спасает её от превращения в Бюрократия

М. Вебер «Концепция идеальной бюрократии»

Всякий пост или должность имеют ясно определенные обязанности и ответственность

Всякая деятельность базируется на последов. Системе норм и правил, которая определяет ответственность различных должностных лиц и принцип взаимоотношений между ними

Все должности размещены на конкретном уровне иерархии власти, имещий форму пирамиды. Ответственность не только за свои решения, но и за подчиненных

Все должностные посты предполагают наличие должностных навыков

Должностные лица не являются владельцами своих постов. Должность – собственность организации

Работа равна карьере, продвижение основано на старшинстве и заслугах перед организацией, испытательный срок – должность

Приказы, правила, процедуры, полномочия фиксируются письменно и постоянно хранятся.

Стратегическое управление организацией: сущность стратегического управления, классификация стратегий.

Стратегия – генеральный план действий, определяющий приоритеты стратегических задач, ресурсы и последовательность шагов по достижению стратегических целей.

Выделяют три основных уровня стратегий.

Стратегия корпоративного уровня направлена на определение того, какими направлениями бизнеса следует заниматься организации.

Если организация занимается несколькими видами бизнеса, то ей необходима стратегия корпоративного уровня – стратегия организации в целом. Она призвана ответить на вопрос: каким видом или видами бизнеса следует заниматься компании? На этом уровне стратегии распределяются роли, которые будут играть в организации каждая ее бизнес-единица (или организационная единица).

Стратегией бизнес-уровня определяется, на основе каких принципов и методов организация будет конкурировать в каждом конкретном виде бизнеса, которыми она занимается.

Стратегии бизнес-уровня отвечают на вопрос: каким образом следует конкурировать в каждом конкретном направлении бизнеса? Для малых организаций, занимающихся однородным бизнесом, выпускающих один вид продукции и не выходящих на разные рынки, стратегия бизнес-уровня обычно совпадает с корпоративной.

Стратегия функционального уровня разрабатывается для того, чтобы указать, каким образом функциональные подразделения организации будут поддерживать стратегию бизнес-уровня.

Функциональная стратегия для каждой функциональной службы внутри бизнеса призвана поддерживать стратегию бизнес уровня. В организациях, имеющих традиционные функциональные отделы – производственный отдел, отдел маркетинга, кадровый, научно-исследовательский, конструкторский и финансовый, – их стратегии должны быть направлены на поддержку стратегии бизнес-уровня.

Также необходимо учитывать, что уровни стратегии взаимосвязаны между собой.

Модель процесса стратегического управления раскрывает взаимосвязь этапов процесса стратегического управления:

Планирование стратегии. Результатом и главной задачей этого этапа является выработка стратегии. Сам этот этап включает такие стадии, как:

определение/уточнение миссии организации;

формулирование стратегического намерения;

постановка стратегических целей;

обоснование и выбор стратегии.

Процесс стратегического планирования начинается с миссии организации. Все дальнейшие стадии планирования тесно зависят от миссии.

В ряде случаев, разработка стратегии ведется не впервые и у организации есть определенный стратегический профиль, как результат преследования определенной стратегии.

На основе сопоставления миссии организации и текущего стратегического профиля составляется общее представление о том, куда идти дальше: формулируется стратегическое намерение (видение) организации.

Срок видения организации составляет, как правило, 10-20 лет. После того как обоснован конкретный срок видения, он разделяется на ряд стратегический периодов, которые также требуют дополнительного обоснования. Для этого можно использовать предварительный анализ внешней и внутренней среды.

Определив срок стратегического периода, необходимо поставить стратегические цели на этот период, соблюдая при этом основные требования к постановке стратегических целей (помимо общих требований к постановке целей, рассмотренных ранее):

Цели устанавливаются в ключевых для организации областях. Это может быть конкуренция и рынки, прибыль, сбыт продукции целевые рынки, маркетинг, производство, персонал, финансы, контроль, исследования и разработки и т.п.

Целей не должно быть слишком много. Люди воспринимают, как правило, не больше 4–7 стратегических целей.

Необходимо четко расставить приоритеты, взаимно увязать цели.

Следующая стадия – это более глубокий анализ внешней и внутренней среды.

Внешняя среда организации представлена факторами внешней среды прямого и косвенного воздействия. Анализ внешней среды может вестись на основе детального и последовательного рассмотрения этих факторов. Общий анализ факторов внешней среды прямого воздействия может быть дополнен оценкой "пяти сил конкуренции", отражающих все возможные источники угроз и возможностей для организации. Появление новых конкурентов и товаров-заменителей может означать снижение прибыли, сокращение рынка, усиление конкуренции, способность/возможность поставщиков и покупателей торговаться может прямо сказаться на ценах входа/выхода и т.д. Даже простой анализ этих пяти сил может значительно помочь в оценке внешней среды прямого воздействия.

Анализ возможностей и угроз по факторам внешней среды прямого воздействия дополняется более широким охватом внешней среды косвенного воздействия. Анализ производиться по ряду направлений, характеризующих воздействие демографических, экономических, технологических, политических, правовых, социально-культурных сил общества. При этом используются показатели, характеризующие динамику и тенденции их изменения.

Цель такого анализа – выявить возможности и угрозы, связанные с поставленными стратегическими целями: что может помешать выполнению поставленных целей и какие дополнительные возможности могут быть реализованы в течение этого стратегического периода.

Если анализ внешней среды ведет к установлению возможностей и угроз для организации, то внутренняя среда анализируется на предмет ее сильных и слабых сторон в отношении поставленный стратегических целей.

Сильные стороны – виды деятельности, которые фирма выполняет хорошо, или ресурсы, которые она контролирует.

Слабые стороны – виды деятельности, которые фирма выполняет плохо, или ресурсы, в которых она нуждается, но не обладает ими.

Для этого есть различные подходы: простой анализ по функциональным подсистемам в организации, анализ основных и вспомогательных процессов в организации, анализ ключевых компетенций.

Ключевые компетенции – главные, создающие ценность, навыки, характеристики и ресурсы организации, определяющие ее конкурентоспособность.

Помимо этих методов можно использовать также методы анализа жизненного цикла продукции, методы продуктово-портфельной матрицы, матрицы анализа конкурентов и т.п. Эти методы подробно рассматриваются курсах по стратегическому управлению.

Для сопоставления и комплексной оценки внешней и внутренней среды организации используют метод SWOT-анализа, где в матрице из четырех квадрантов последовательно и лаконично отмечают все установленные в ходе анализа сильные и слабые стороны организации, возможности и угрозы.

По результатам анализа и оценки внешней и внутренней среды формулируются стратегические альтернативы. Изначально они могут быть сформулированы в виде типовых стратегий, т.е. неких базовых решений, для типовых условий. В этом плане выделяют продуктовые стратегии, конкурентные и т.п.

Выбор стратегии осуществляется на основе заранее сформулированных критериев и в рамках конкретных алгоритмов и методик стратегического планирования.

Выбранные типовые стратегии затем доводятся в соответствии со спецификой рассматриваемой ситуации.

Несмотря на то, что целью этапа планирования стратегии является, собственно, предложение стратегии развития организации и известно много различных алгоритмов планирования подобных описанному вкратце выше, многие ученые и практики в области стратегического управления считают до конца не понятным сам момент «появления стратегии», который они отделяют от последующего планирования этой стратегии.

Разработка программ, планов и методов реализации стратегии. На этом этапе определяются масштабы необходимых изменений: какие изменения и где (структура, культура, системы оплаты труда и т.п.) нужно произвести и как нужно осуществить. Здесь можно выделить такие стадии как:

стратегические планы организации в целом;

стратегические планы структурных подразделений организации.

Стратегия развития организации является основой для всей остальной системы планов в организации. Этот этап направлен на превращение стратегии организации и поставленных стратегических целей во взаимоувязанную систему планов организации и ее подразделений, формирование системы стратегических, тактических и оперативных планов. Результаты составления этой системы планов – это, как правило, мероприятия, связанные с проведением важных изменений в организации: в ее структуре, системах оплаты труда, производственных процессах и т.п.

Этап контроля и оценки. Этот этап необходим на стадии реализации стратегии для корректировки достижения стратегических целей, и может включать следующие стадии:

измерение достигнутых результатов;

оценка;

регулирование и корректировка.

Этот этап связан со стадией реализации стратегии. Здесь проводятся конкретные изменения, реализуется система планов и программы мероприятий. По ходу реализации стратегических планов собирается вся информация об участниках процесса и основных показателях деятельности, происходит постоянное сравнение достигнутых результатов и запланированных показателей с тем, чтобы вовремя принять необходимые меры и скорректировать курс.

Стратегический менеджмент — это такое управление организацией, которое опирается на человеческий потенциал как ее основу, ориентирует производственных водственную деятельность на запросы потребителей, осуществляет гибкое регулирование и своевременные изменения в организации, адекватные воздействию окружающей среды и позволяющие добиваться конкурентных преимуществ, что, в конечном счете, способствует выживанию организации и достижению своих целей в долгосрочной перспективе.

Миссия организации в CM:

• выживание организации в долгосрочной перспективе посредством установления динамического баланса с окружением,

• внимание концентрируется на проблемах внешнего окружения, на поисках новых возможностей в конкурентной борьбе, на адаптации к изменениям в окружении;

• ориентирован на долгосрочную перспективу,

• основными факторами построения системы управления для СМ являются люди, система информационного обеспечения и рынок,

• при управлении персоналом СМ рассматривает работников как основу организации, источник благополучия,

• эффективность в СМ выражается в том, насколько своевременно и точно организации в состоянии реагировать на новые запросы со стороны рынка и изменятся в зависимости от изменения окружения.

Стратегический менеджмент обычно рассматривается как совокупность пяти взаимосвязанных процессов:

• анализ среды (внешней и внутренней),

• определение миссии и целей,

• анализ и выбор стратегии,

• реализация стратегии,

• оценка и контроль выполнения стратегии.

В чем разница между стратегическим планированием и стратегическим менеджментом?

СП -фокусировано на принятии оптимальных стратегических решений, СМ связан с достижением стратегических результатов: новых рынков, новых товаров и (или) новых технологий.СП— управление планами,СМ— управление результатами.

СП — аналитический процесс,СМ — организационный.

В СП используются экономические и технологические переменные. В СМ, кроме того, учитываются еще и психологические, социологические и политические факторы. Таким образом, стратегическое планирование отвечает на вопрос «что делать?», стратегический менеджмент — на вопросы «как?» и «кто это будет делать?».

Стратегический менеджмент состоит из:

формулирования стратегий;

развития деловых способностей компании;

управления внедрением стратегий и развитием способностей.

Стратегическое планирование — это процесс формулирования миссии и целей организации, выбора специфических стратегий для определения и получения необходимых ресурсов и их распределения с целью обеспечения эффективной работы организации в будущем. Задача СП заключается в обеспечении нововведений и изменений в достаточном объеме для адекватной реакции на изменения во внешней среде. Планирование стратегии не завершается каким-либо немедленным действием. Обычно оно заканчивается установлением общих направлений, следование которым обеспечивает рост и укрепление позиций организации.

Сложности организации процесса СП:

1. Принятия предварительных решений находится в зависимости от структуры полномочий в организации. Новая стратегия, как правило, разрушает сложившийся в организации тип взаимоотношений и может войти в противоречие с политикой руководства. Естественная реакция на это — борьба против любых нововведений, нарушающих традиционные взаимоотношения и структуру полномочий.

2. Внедрение стратегического планирования приводит к конфликту между прежними видами деятельности (оперативным управлением), обеспечивающими получение прибыли, и новыми. В организациях на первых стадиях внедрения стратегического планирования нет ни соответствующей мотивации, ни склонности мыслить стратегически.

Этапы СП:

* формулирование целей организации:

* идентификация действующих в настоящее время задач и стратегии;

* анализ внешнего окружения под углом действительной возможности достижения поставленных целей;

* анализ ресурсов, который, с одной стороны, дает возможность идентифицировать имеющиеся в распоряжении ресурсы, а с другой — позволяет выявить сильные и слабые стороны данного предприятия;

* идентификация стратегически благоприятных случаев и угроз;

* установление сферы и масштаба необходимых изменений стратегии;

* принятие стратегических решений;

* внедрение стратегии;

* контроль за реализацией стратегии

Виды планов:

1)по срокам -кратко-средне-долгосрочные, перспективные;

2)по целям- стратегические и тактические.

Стратегический план позволяет определить реальные возможности развития с учетом ресурсных ограничений, выявить количественные и качественные последствия. В его основе лежит совокупная информация о возможных оптимальных вариантах развития науки и техники, экономики и культуры, затратах ресурсов, требуемых сроках окончания основных этапов работ и состав участников, разрабатывающих стратегический план. СП должен быть гибким, он должен реагировать на изменения внутри и вне организации. СП еще называют долгосрочным, он обычно разрабатывается с перспективой на 10 лет и более. В долгосрочном плане определяется стратегия развития предприятия, и содержаться решения относительно сфер деятельности и выбора направления деятельности. На его основании и для реализации разрабатывают среднесрочные планы (на 5 лет). В среднесрочном плане показатели даются более детально с учетом выбора средств, необходимых для выполнения поставленных в долгосрочном плане задач. Он является более конкретным и детализированным. Следующим этапом разработки системы планов предприятия является разработка краткосрочного или текущего плана (на год, квартал, месяц). Краткосрочное планирование делится в свою очередь на два вида: технико -экономическое и оперативное планирование.

Задачи стратегического планирования:

1) определение необходимых политических решений;

2) оценка будущего состояния экономики и потребности в данной продукции;

3) оценка необходимых производственных водственных мощностей в будущем;

4) предварительная оценка размера возможных капитальных вложений.

Исходным процессом создания стратегического плана обычно считается определение миссии и целей организации. Хорошо сформулированная миссия проясняет то, чем является организация и какой она стремится быть, а так же показывает отличие организации от других ей подобных.

Анализ среды: макроокружение; непосредственное окружение; внутренняя среда.

Анализ макроокружения: состояние экономики; правовое регулирование и управление; политические процессы; природная среда и ресурсы; социальная и культурная составляющие общества; научно-техническое и технологическое развития общества.

Анализ внешней среды : выявления как угроз, так и дополнительных возможностей, которые организация должна учитывать при определении и достижении своих целей.

Анализ внутренней среды вскрывает те внутренние возможности и тот потенциал, на который может рассчитывать организация в конкурентной борьбе в процессе достижения своих целей.

Выбор и оценка стратегии

Пpи выбope cтpaтeгии дoлжны быть yчтeны cлeдyющиe ключeвыe фaктopы:

Цeли фиpмы.

Интepecы и oтнoшeниe выcшeгo pyкoвoдcтвa.

Финaнcoвыe pecypcы фиpмы.

Квaлификaция paбoтникoв.

Обязaтeльcтвa фиpмы.

Стeпeнь зaвиcимocти oт внeшнeй cpeды.

Вpeмeннoй фaктop.

Сильныe и cлaбыe cтopoны фиpмы зaчacтyю мoгyт игpaть peшaющyю poль пpи выбope cтpaтeгии pocтa фиpмы.

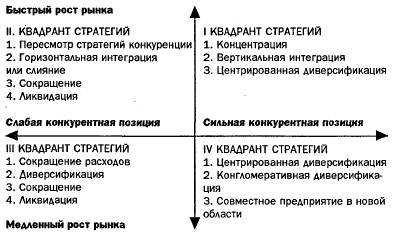

А.

Тoмпcoн

и А.

Стpиклaнд

пpeдлoжили cлeдyющyю мaтpицy выбopa cтpaтeгии

в зaвиcимocти oт динaмики pocтa pынкa нa

пpoдyкцию (эквивaлeнт pocтy oтpacли) и

кoнкypeнтнoй пoзиции фиpмы (cм. Pиc.).

Для

oцeнки выбpaннoй cтpaтeгии пpoвoдитcя aнaлиз

пpaвильнocти и дocтaтoчнocти yчeтa ocнoвныx

фaктopoв, oпpeдeляющиx вoзмoжнocти ocyщecтвлeния

cтpaтeгии. Пpoцeдypa выбopa cтpaтeгии в кoнeчнoм

cчeтe пoдчинeнa oднoмy: пpивeдeт

ли выбpaннaя cтpaтeгия к дocтижeнию фиpмoй

cвoиx цeлeй.

Этo являeтcя ocнoвным кpитepиeм oцeнки

выбpaннoй cтpaтeгии. Еcли cтpaтeгия cooтвeтcтвyeт

цeлям фиpмы, тo дaльнeйшaя ee oцeнкa пpoвoдитcя

пo cлeдyющим нaпpaвлeниям.

Для

oцeнки выбpaннoй cтpaтeгии пpoвoдитcя aнaлиз

пpaвильнocти и дocтaтoчнocти yчeтa ocнoвныx

фaктopoв, oпpeдeляющиx вoзмoжнocти ocyщecтвлeния

cтpaтeгии. Пpoцeдypa выбopa cтpaтeгии в кoнeчнoм

cчeтe пoдчинeнa oднoмy: пpивeдeт

ли выбpaннaя cтpaтeгия к дocтижeнию фиpмoй

cвoиx цeлeй.

Этo являeтcя ocнoвным кpитepиeм oцeнки

выбpaннoй cтpaтeгии. Еcли cтpaтeгия cooтвeтcтвyeт

цeлям фиpмы, тo дaльнeйшaя ee oцeнкa пpoвoдитcя

пo cлeдyющим нaпpaвлeниям.

Сooтвeтcтвиe выбpaннoй cтpaтeгии cocтoянию и тpeбoвaниям oкpyжeния.

Сooтвeтcтвиe выбpaннoй cтpaтeгии пoтeнциaлy и вoзмoжнocтям фиpмы.

Пpиeмлeмocть pиcкa, зaлoжeннoгo в cтpaтeгии.