- •1. Мелиорация: сущность, назначение, область применения, эффективность.

- •2. Мелиорация, природная среда и природные условия. Зависимость почвообразовательных процессов на выбор мелиоративных мероприятий.

- •3. Мелиорация – комплексная отрасль. Отличительные признаки и методолгическая основа мелиорации. Положительное и отицательное влияние мелиорация на ос.

- •4.Мелиорация в системе растениеводства и земледелия и ее роль в интенсификации сх производства. Связь мелиорации и землеустройства

- •5. Классификация типов, видов и разновидностей мелиораций.

- •6.Цели и задачи с/х мелиораций. Основные виды с/х гидромелиораций

- •7.Применение оросительных, осушительных, культуртехнических мелиораций.

- •8. Применение агротехнических, лесных и противоэрозионных мелиораций.

- •9.Применение химических и опреснительных, тепловых, биологических и др. Видов мелиораций.

- •10. История развития мелиораций. Последствия разрушения мелиорации и сельского хозяйства.

- •11. Водная и ветровая эрозия почв: причины возникновения. Виды и характер водной эрозии.

- •12. Сток. Гидрографическое понятие стока. Местный Сток. Методы выражения местного стока. Вероятный характер гидрологических характеристик местного стока.

- •13. Гидрографическая сеть и ее составные элементы. Характеристика звеньев гидрографической сети.

- •14. Назначение и принципы установления состава противоэрозионных мероприятий.

- •15. Экология леса. Лесной биогеоциноз. Назначение и эффективность лесных насаждений

- •16. Классификация, состав и структура лесных насаждений.

- •17.Конструкция и форма лесных насаждений и защитных лесных полос.

- •18.Формы взаимного влияния. Лесоводческо-биологические свойства древесных пород.

- •19.Методологические основы проектирования лесополос. Схемы смешения древесных пород.

- •20.Основные требования к размещению полей и противоэрозионных мероприятий.

- •21.Характеристика присетевой зоны и задачи мелиорации.

- •22.Принципы проектирования срлп

- •23. Гидротехнические сооружения в присетевой зоне. Выбор обеспеченности стока при проектировании гтс.

- •24.Противоэрозионный комплекс противоэрозионных мероприятий в зоне гидрографической сети. Проектирование приовражных и прибалочных лесополос

- •25.Принципы расчета простых гидротехнических сооружений.

- •25. Принципы расчета простых гидротехнических сооружений.

- •26. Оросительные мелиорации, их назначение и эффективность.

- •28. Виды орошения. Влияние орошения на окружающую среду.

- •29. Состав оросительной системы.

- •30. Понятие о режиме орошения. Режим орошения риса.

- •31. Проектные и эксплуатационные режимы орошения.

- •32. Водопотребление сх культур. Уравнение водного баланса.

- •33. Оросительная норма. Поливные нормы и сроки поливов.

- •34. Способы определения сроков и норм полива сх культур.

- •35. Понятие о гидромодуле. Неукомплектованный и укомплектованный графики гидромодуля.

- •36. Оросительные поливы нормы нетто и брутто. Кпд оросительной системы.

- •37. Впитывание воды в почву.

- •38. Виды способы и техника полива сх культур.

- •39. Поверхностный (самотечный) способ полива. Характеристика и условия применения, достоинства и недостатки.

- •40. Элементы техники поверхностного полива (по бороздам, полосам, затоплением).

- •41. Принципы расчета поверхностного способа полива (по бороздам, полосам, затоплением).

- •42.Пути повышения производительности труда при поверхностном поливе

- •43. Классификация оросительных систем при поливе дождеванием.

- •44. Полив дождеванием. Характеристика, условия применения, достоинства и недостатки.

- •45. Классификация оросительных систем при дождевании.

- •46. Дождевальные устройства (насадки, аппараты)

- •47. Качество дождя. Соответствие интенсивности дождя и свойств почвы. Поверхностный сток.

- •48. Дождевальные установки, машины, агрегаты.

- •49. Основные технологические и технические характеристики дождевальных машин (дм).

48. Дождевальные установки, машины, агрегаты.

Разделение поливной техники на машины, установки и агрегаты несколько условно и обычно связано со способом орошения и передвижения. Так, дождевальные машины перемещаются с позиции на позицию с помощью каких:либо специальных средств. Большинство машин работает позиционно и после полива на одной позиции перемещается (трактором) на другую. Дождевальная установка представляет собой более простое; устройство и обычно поставляется в виде оборудования, состоящего из комплекта разборных переносных трубопроводов с дождевальными насадками или аппаратами. Дождевальные агрегаты имеют, кроме обычного оборудования и средств передвижения, насосно-силовое оборудование для подачи воды и создания необходимого давления. Они работают позиционно и в движении. Дождевальные машины, установки и агрегаты по дальности разбрызгивания воды разделяют на короткоструйные, среднеструйные и дальнеструйные. К короткоструйным относят машины и установки с дальностью разбрызгивания до 10 м, к среднеструйным—до 20—30 м и к дальнеструйным — до 60 м и более. Насосные станции предназначены для забора воды из оросительных систем или других источников, подачи ее к машинам и агрегатам, а также для создания необходимого давления в трубопроводах. Главным показателем работы насосной станции является создаваемое в системе давление. По этому признаку насосные стгнции разделяют на станции низкого, среднего и высокого давления. К станциям низкого давления (низконапорным) относят станции с наибольшим давлением до 0,2 МПа, среднего (средненапорным) — 0,2—0,6 МПа и высокого (высоконапорным) — свыше 0,6 МПа

49. Основные технологические и технические характеристики дождевальных машин (дм).

Основные характеристики ДМ:

- тип дождевания

- подвод воды из водоисточника - открытый канал или напор из трубопровода

- принцип работы ДМ позиционно или в движении

- наминальный расход воды

- мин напор на гидранте

- конструктивная длина ДМ

- высота трубопровода над поверхностью земли

- интенсивность дождя

- площадь полива на одной позиции

- сезонная производительность ДМ

54. Принципы разработки схем организации Тип ДМ, ее конфигурация и т.д.; сезонная производительность; кол-во ДМ; кол-во полей орошения; кол-во терр-ых элементов; площадь одного поля; линейные размеры поля. Размеры поля должны устанавливаться с учетом конструктивных особенностей ДМ. Степень рационального использования земельного фонда в границах орошаемого участка оценивается КЗИ. При доп-ых уклонах для выбранной ДМ планировка не требуется. Для ликвидации мелких повыш.или пониж.вып-ся предпосевное выравнивание поверхности поля.

55. обоснование выбора дождевальной техники. При проектировании ОС со способом полива-дождевание обоснование ДМ проводится по ряду природных и хоз.условий (рельеф, уклоны пов-ти земли не должны превышать допустимые для ДМ; скорость ветра – м.б. до 3м/с или до 5 м/с; соответствие интенсивности дождя свойствам почвы, т.е. учитывать скорость впитывания при дождевании <0,80-0,85; конфигурация участка и размеры полей должны соотв-ть параметрам ДМ, т.е. быть кратными ширине и длине захвата машины; возможность полива всех с/х культур; стоимость ОС от типа, протяженности, КПД; стоимость ДМ от металлоемкости, сложности консирукции)степени механизации, квалифицированности и кол-ва обслуживающего персонала, энергоемкости, КЗИ.

56. Полив дождеванием состоит в разбрызгивании воды над поверхностью орошаемой площади специальными дождевальными агрегатами. Это наиболее эффективный способ, так как он приближает создающиеся условия к естественному увлажнению. При этом происходит увлажнение не только почвы, но и приземного слоя воздуха и растений. При таком способе можно регулировать поливные нормы в широком диапазоне и применять его не только для предпосевных и вегетационных, но и для специальных поливов: освежительных, удобрительных, противозаморозковых.

При этом способе полива исключается возможность заболачивания и резко уменьшается опасность засоления, вместе с водой удобно наносить некорневую подкормку и совмещать полив с опрыскиванием растворами препаратов для уничтожения вредителей. Поливной водой смываются с листьев некоторые насекомые. У растений быстро восстанавливается тургор, увеличивается степень раскрытия устьиц, в результате чего повышается интенсивность ассимиляции и улучшается воздушное питание растений.

Дождевание позволяет не только получать высокие урожаи, но и существенно улучшать качество продукции овощных и других культур.

К недостаткам орошения относятся неравномерная степень увлажнения почвы при ветре более 3 м/с, малая глубина промывания почвы, повреждение неокрепших растений (рассады), бутонов цветов крупными каплями дождя.

Чтобы не допустить поверхностный сток воды и смыв почвы на тяжелых глинистых почвах, интенсивность дождя не должна превышать 0,1—0,2 мм/мин, на среднесуглинистых — 0,2—0,3 и на легких почвах — 0,5—0,8 мм/мин. Дождевание целесообразно проводить в районах неустойчивого увлажнения, где орошение является дополнением к естественным осадкам, на землях с повышенными укланами, неоднородным рельефом. На землях с близким залежанием грунтовых незасоленных вод, при орошении ультурных пастбищ. Позволяет осущ. Частые поливы малыми нормами, =300 м/га

57

58

59. импульсное дождевание — одно из новых, прогрессивных технологических направлений в дождевании для получения максимального рассредоточения поливного тока.

Отличительная особенность этого способа — подача воды на орошаемый участок в полном соответствии с водопотреблением сельскохозяйственных культур на протяжении всей вегетации. Это достигается за счет максимального рассредоточения поливного тока по системе и значительного радиуса действия дождевателей (30 м и более) при небольших подводимых расходах (до 0,1 л/с).

Импульсные аппараты работают одновременно на всей площади в режиме непрерывно-чередующихся пауз накопления в гидропневмоаккумуляторах и периодов выплеска воды под действием сжатого воздуха. Для обеспечения подачи воды, равной водопотреблению сельскохозяйственных растений, продолжительность пауз накопления может быть в 50…200 раз больше периодов выплеска воды. Средняя интенсивность дождя при этом составляет 0,01-0,02 мм/мин.

импульсное дождевание имеет ряд преимуществ, обеспечивающих значительный агрофизиологический и организационно-хозяйственный эффекты, заключающиеся в обеспечении длительного направленного воздействия искусственного дождя на условия роста и развития растения и внешнюю среду; создании почти полностью контролируемых условий роста растений, исключающих отрицательное воздействие погодных факторов на их рост и развитие; поддержании влажности активного слоя почвы и приземного воздуха на оптимальном уровне без резких колебаний, свойственных обычным периодическим поливам; снижении капитальных затрат на строительство сети; исключении водооборота, что упрощает водопользование на системе, снижает затраты труда.

Оросительная сеть состоит из насосной станции, распределительных стальных труб диаметром 50…80 мм и поливных полиэтиленовых импульсных дождевателей, средств управления и при необходимости подкормщика.

Мелкодисперсное, или аэрозольное, орошение обеспечивает увлажнение приземного слоя воздуха, растений и частично поверхности почвы. Величина капель воды достигает 200—300 микромиллиметров, которые не скатываются с листьев, а остаются на них до полного испарения. Такие капли воды образуются при дроблении струи воды туманообразующими установками. В течение дня посевы, посадки увлажняют до 10 раз, расходуя за один полив 100—200 л/га.

Мелкодисперсное орошение снижает температуру приземного слоя воздуха и растений на 5—10 °С, одновременно повышая влажность воздуха. При этом снижается расход воды на транспирацию растений и усиливается их фотосинтетическая деятельность.

Внутрипочвенное (подпочвенное) орошение осуществляется путем подачи воды в почву через поры — отверстия или стыки трубчатых увлажнителей, а также из кротовин, проделанных в почве на глубине 40—50 см. Расстояние между увлажнителями в полевых и овощных севооборотах 1,0—1,2 м, в садах 1,8— 2,0, на виноградниках 2,0—2,5 м.

В увлажнители вода подается из открытых каналов или труб. Затем в результате капиллярного поднятия воды вверх увлажняется активный слой почвы. Такой способ орошения позволяет поддерживать влажность почвы, близкую к капиллярной влагоемкости. При этом способе поверхность почвы не подвергается смыву и размыву, не образуется почвенная корка, значительно меньше, чем при других способах, теряется влаги на испарение, отсутствует оросительная сеть, что позволяет в любое время проводить полевые работы, снижаются затраты на полив.

Капельное орошение — это подача малыми порциями (каплями) воды непосредственно в зону корневой системы растений с помощью Tpyбы уложенных неглубоко в почву, или на поверхности почвы через микровыпуски — капельницы. Такой способ обеспечивает поддержание в течение всей вегетации влажности почвы близкой к оптимальной. Этот способ применяется в многолетних насаждениях: садах, виноградниках и в насаждениях некоторых других культур на почвах со сложным рельефом и с высокой водопроницаемостью.

60. Орошение — это гидромелиорация с подводом воды на земли недостаточной природной обеспеченности.Орошение применяют во всех природных зонах, кроме тундры, однако на различных территориях оно выполняет разные задачи и имеет свои особенности. Главные требования, которые предъявляют, к орошению, — повышение плодородия почвы, создание благоприятных условий для роста и развития растений, получение высоких урожаев наиболее ценных культур при отличном качестве продукции и низкой себестоимости.

ОС предназначена для подачи воды от головного водозабора. Требования: обеспечение плановой водоподачи, соответствующей организации территории, обладает высоким техническим уровнем, минимальная протяженность.

61. Хозяйственная и внутрихозяйственная оросительная сеть состоит из хозяйственных, внутрихозяйственных и участковых распределителей, а также временной оросительной сети.

Постоянные каналы распределяют воду по площади хозяйства: их проектируют на планах масштаба 1:10000 или 1:5000 с сечением горизонталей через 0,5 м, когда известны площади, состав культур севооборотов, режим орошения и техника полива всех культур.

Сеть начинают проектировать с нанесения на план границ хозяйств и определения валовой и пригодной под орошение площади. Затем намечают трассы хозяйственных и внутрихозяйственных распределителей по самым высоким точкам рельефа с одновременным нанесением границ севооборотов.

Границы севооборотов намечают так, чтобы они совпадали со старшими каналами, дорогами, границами населенных пунктов, естественными границами и с учетом гидрогеологических условий и удобства эксплуатации системы. После нанесения границ хозяйств и ориентировочных границ севооборотных участков, трассировки хозяйственных и внутрихозяйственных распределителей приступают к разбивке на плане полей севооборота и поливных участков в пределах каждого севооборота.

62. Открытая оросительная сеть – состоит из канала в земляном или облицованном русле и лотка. Особенностью является полная зависимость от рельефа местности . основные условия – обеспечение положительного уклонов по трассе, от источника орошения до каждого поля вода подается постоянно. ОС, которая проектируется по каналу или его границам на полях открытой сети является временной. Оптимальный кулон в земляном русле – 0,0003-0,0005. Расположение временной сети на поле согласовано с техникой полива

63. Трубчатая проводящая оросительная сеть состоит из трубопроводов различных поряд-ков: магистральный (или главный), распределительные, поливные. Трубчатая сеть бывает ста-ционарной, передвижной и полустационарной. Стационарная трубчатая сеть состоит из подземных трубопроводов. Это наиболее со-вершенная сеть, обеспечивающая полную автоматизацию управления, максимальный коэффици-ент земельного использования, отсутствие потерь воды и препятствий использованию земли. Стационарная трубчатая сеть требует высоких капиталовложений, но эксплуатационные затраты минимальны. Подземные трубопроводы не нарушают природных ландшафтов и не занимают площадь, однако вдоль них нужны дороги для строительства и ремонта трубопроводов, поэтому их обычно проектируют, как и каналы, по постоянным границам угодий. Поливные трубопроводы с гидрантами-водовыпусками проектируют на полях с расстояниями, зависящими от параметров регулирующей сети и техники полива. Передвижная трубчатая сеть состоит из разборных трубопроводов, которые можно со-бирать, разбирать, перемещать с участка на участок. Эти трубопроводы монтируют на поверхно-сти земли. Передвижную сеть целесообразно применять в зонах достаточного и неустойчивого естественного увлажнения, где орошение является дополнением к осадкам, поливы редки и нуж-ны не для всех культур и не каждый год. Передвижная сеть наиболее дешева, но требует сущест-венных затрат труда при эксплуатации. Полустационарная трубчатая сеть состоит из подземных стационарных и наземных пе-редвижных трубопроводов. Обычно передвижными устраивают трубопроводы младшего поряд-ка. Это позволяет увеличить расстояния между дорогими подземными трубопроводами, умень-шить их протяженность и снизить стоимость сети. Комбинированная проводящая сеть включает элементы различных конструкций, каналы и трубопроводы. Ее проектируют на площадях с разнообразными природными и хозяйственными условиями, разными способами полива. Сочетание способов полива и конструкций сети позволяет полнее учесть рельеф местности.

64. Комбинированная оросительная сеть. Это такая сеть, в которой вода подается по каналам, лоткам (открытая сеть) и по трубам (закрытая сеть). Например, на больших оросительных системах вода подается по облицованным магистральному и распределительным каналам до хозяйства, а затем с помощью подкачивающих насосных станций под напором в закрытую сеть к дождевальным машинам. Могут быть и другие сочетания от закрытой к открытой или открытая — закрытая — открытая.

Комбинированную сеть применяют, как правило, на больших системах с поливом дождевальными машинами, а также на склонах с самонапорной сетью, когда трубопроводы располагают по максимальному уклону местности. Оптимальное сочетание каналов и трубопроводов устанавливают технико-экономическими расчетами.

Комбинированная оросительная сеть позволяет повысить КПД и КЗИ, учитывает особенности рельефа, природные условия и организационно-хозяйственные требования.

65. водозаборные сооружения(водозаборы, водоприемники) - гидротехнические сооружения, осуществляющие забор воды из водотока или водоема для ирригации, водоснабжения, гидроэлектростанций и т. д.

Водозаборные сооружения должны обеспечивать пропуск воды в канал, трубопровод, туннель в заданном количестве, надлежащего качества и в соответствии с графиком водопотребления.

водозаборные сооружения подразделяют на две группы — бесплотинные и плотинные. Бесплотинные водозаборы могут быть с отстойниками и без отстойников. К бесплотинным водозаборам без отстойников относятся: неошлюзованный водозабор — открытый земляной канал без каких-либо сооружений в голове; ошлюзованный водозабор — открытый канал со шлюзом-регулятором в голове; шпорный водозабор со шлюзом-регулятором в голове.

К бесплотинным водозаборам с отстойниками относятся: водозабор с прокопом-отстойником длиной от 2 до 5 км, в конце которого построен шлюз-регулятор; водозабор с головным шлюзом, прокопом-отстойником длиной до 5 км, в конце которого построен шлюз-регулятор с донными промывными отверстиями; многоголовый водозабор с 3…4 прокопами-отстойниками длиной до 2…2,5 км, в конце которых построен шлюз-регулятор с донными промывными отверстиями.

Плотинный водозабор — более совершенный, чем бесплотинный, так как он позволяет регулировать подачу воды в магистральный канал в соответствии с графиком водопотребления, в максимальной степени освободиться от поступления наносов в канал, значительно сократить холостую часть магистрального канала, зарегулировать сток и полнее использовать его для орошения и обводнения. Плотинный водозабор располагают на участке, где берега и дно реки мало размываются, река протекает устойчиво в одном русле, выше плотины нет порогов и притоков с большим количеством наносов, которые могут быстро заилить водохранилище.

66. Оросительной системой называют комплекс сооружений, состоящий из водозаборного сооружения на источнике, постоянных и временных каналов и трубопроводов, гидротехнических сооружений, дорог, эксплуатационных сооружений и источника, предназначенных для орошения определенной площади, а также лесных полос и других природоохранных устройств, расположенных на орошаемых землях.

Рассмотрим элементы регулярно действующей открытой оросительной системы:

источник орошения (река, пруд, озеро, грунтовые воды) должен полностью удовлетворять потребности в воде орошаемого массива. Вода должна быть пригодной для орошения сельскохозяйственных культур; водозаборное (головное) сооружение подает воду из источника в магистральный канал;

оросительная сеть состоит из проводящих каналов (магистральный канал и его ветви, межхозяйственные, хозяйственные и внутрихозяйственные распределители), и регулирующей сети. Проводящие каналы доставляют (проводят) и распределяют воду от источника до орошаемого поля. Магистральный канал и его ветви подают воду от водозаборного сооружения до распределителей различных порядков, межхозяйственные распределители — из магистрального канала нескольким хозяйствам, хозяйственные распределители — одному хозяйству, а внутрихозяйственные распределители — бригадам, севооборотам, поливным участкам внутри хозяйства.

Проводящие каналы строят постоянными, на весь период эксплуатации оросительной системы.

Регулирующая оросительная сеть при поверхностном орошении состоит из временных оросителей, выводных и распределительных борозд, а поливная сеть из поливных полос, борозд и чеков. При поливе дождеванием она состоит из дождевальных машин, при подпочвенном орошении из подземных увлажнителей.

Временные оросители, выводные и распределительные борозды распределяют воду внутри поливных участков по поливным бороздам, полосам или чекам, из которых вода впитывается в почву и переходит из состояния тока в состояние почвенной влажности. Эти элементы сети устраивают машинами перед поливами, а затем (перед культивацией, уборкой и вспашкой) их заравнивают;

водосборно-сбросная сеть состоит из нагорных, водосборных каналов и концевых сбросов. Нагорные каналы защищают оросительные, перехватывают ливневые и паводковые воды, стекающие с вышележащих площадей, и отводят их за пределы орошаемой территории. Водосборные каналы собирают ливневые воды с орошаемых земель, сбросные воды из оросительных каналов и с поливного участка и отводят их в водоприемник. Предохранительные (запасные) сбросы служат для быстрого опоражнивания каналов от воды или отключения отдельных участков канала, а также для промывки каналов от наносов.

Концевые сбросы являются продолжением оросительных каналов и служат для опоражнивания и сброса избыточной воды в водоприемник;

коллекторно-дренажная сеть состоит из дрен и коллекторов разных порядков. Дрены принимают и отводят грунтовые воды из грунтов и понижают их уровень. Коллекторы принимают воды из дрен и отводят их в водоприемник;

гидротехнические сооружения служат для измерения и регулирования расходов, скорости движения и уровней воды в каналах, пропуска воды через, дороги, овраги и другие препятствия;

дороги, телефонная и электрическая сеть, производственные постройки, управления системы необходимы для эксплуатации оросительной системы.

В некоторых случаях оросительная система может не иметь каких-либо элементов.

Конструкция оросительной сети бывает трех основных типов: открытая, состоящая из каналов, устроенных в естественном грунте, с одеждой или без нее, или в лотках; закрытая в виде напорных или безнапорных трубопроводов, обычно уложенных под землей; комбинированная, в которой межхозяйственная сеть строится в виде открытой, а внутрихозяйственная — закрытой. Могут быть и другие сочетания открытой и закрытой сети.

Водосборно-сбросные каналы строят в земляном русле обычно без одежды.

Дренаж бывает горизонтальный (открытые каналы, закрытые трубчатые дрены), вертикальный (вертикальные буровые скважины) и комбинированный (сочетание горизонтального и вертикального дренажа).

67. Источниками воды для орошения и обводнения могут быть реки в их естественном и зарегулированном состоянии; местный поверхностный сток, поступающий в лиманы и пруды; подземные воды, забираемые из шахтных колодцев, буровых скважин, каптажных сооружений.

Для орошения можно также использовать промышленные хозяйственно-бытовые, шахтные воды и сбросные воды оросительных и осушительных систем.

Требования, предъявляемые к водным источникам: вода должна быть пригодной для орошения сельскохозяйственных культур, а при обводнении для обеспечения бытовых и хозяйственных нужд; запасы и расходы воды в водоисточнике должны всегда и полностью удовлетворять потребность в воде; водоисточник должен находиться вблизи орошаемого массива и выше него, чтобы подавать воду самотеком при небольшой стоимости строительства водозаборного сооружения и проводящей сети.

Основным источником орошения являются реки. Для использования речных вод на орошение, надо знать их водный и солевой режим и внутригодовое распределение стока, которое зависит в основном от их питания и степени зарегулирования. Реки питаются водами дождей, тающих снегов, ледников и подземными водами. Если в некоторые периоды водоисточник имеет меньший расход воды, чем требуется на орошение, то его режим и режим орошения надо согласовать, то есть привести в соответствие друг с другом. Для этого проводят регулирование водного источника, добиваются снижения потерь воды в каналах, применяют полив без: сброса и малыми поливными нормами, полив дождеванием из закрытой сети, уменьшают площадь посева влаголюбивых культур

68. Оросительная система — это земельная территория, оборудованная комплексом гидротехнических и вспомогательных сооружений и устройств для орошения. Оросительная система должна обеспечивать своевременную и в необходимых количествах подачу воды для поливов сельскохозяйственных культур, наиболее полное и высокопроизводительное использование сельскохозяйственной техники и земельной территории, высокую производительность труда на поливе и наименьшие потери оросительной воды. гидротехнические сооружения служат для измерения и регулирования расходов, скорости движения и уровней воды в каналах, пропуска воды через, дороги, овраги и другие препятствия; дороги, телефонная и электрическая сеть, производственные постройки, управления системы необходимы для эксплуатации оросительной системы. Вода на орошаемый участок подается насосной станцией, в здании которой размещается насосно-силовое оборудование.

Трубчатая сеть оборудуется:

1. гидрантами для подключения дождевальной техники;

2. распределительные колодцы (РК) предназначены для регулирования воды между отдельными элементами оросительной сети (устраиваются в начале ответвлений трубопроводов), оборудуются запорной, регулирующей и предохранительной арматурой. Колодцы выполняются из сборных железобетонных колец, размеры их определяются арматурой, которая будет установлена в данном месте на трубопроводе;

3. вантузами для удаления воздуха, и клапанами для впуска и защемления воздуха, которые устанавливаются в повышенных переломных точках профиля и в концевых или начальных точках оросительных трубопроводов (в зависимости от рельефа);

4. сбросными сооружениями для опорожнения сети, которые устанавливаются в пониженных переломных точках профиля и в концевых или начальных точках оросительных трубопроводов (в зависимости от рельефа).

На комбинированных системах для подачи воды из закрытых подземных трубопроводов в открытую сеть устанавливаются гидранты- водовыпуски с колодцами, где происходит гашение энергии потока.

Сооружения и арматура показывается на чертежах с помощью условных графических обозначений (приложение ...).

В местах поворота трубопроводов, где в результате возникающих дополнительных усилий может произойти нарушение стыков, устраивают упоры. При пересечении трубопроводом искусственных или естественных препятствий устраиваются сооружения (дюкеры, акведуки).

69. Водосборно-сбросная сеть

Назначение и расположение водосборно-сбросной сети. На оросительных системах в понижениях скапливаются поверхностные воды при выпадении ливней, поливе со сбросом, опорожнении каналов после поливов и фильтрации воды из каналов. Они питают грунтовые воды и могут быть местом размножения малярийного комара. Для отвода излишних поверхностных вод строят водосборно-сбросную сеть в виде открытых каналов.

Сбросные каналы располагают по естественным понижениям местности с максимальным использованием тальвегов, по кратчайшему расстоянию до водоприемника, вдоль существующих дорог независимо от кюветов и по кюветам, по границам землепользования и вдоль распределительных каналов. Внутрихозяйственные сбросы отводят воду в хозяйственный сброс, а последние — в главный. Наименьшее расстояние между сбросными каналами принимают 800…1200 м, а при двухстороннем командовании распределителей — вдвое больше.

Оросительные каналы с расходом более 250 л/с оканчиваются не тупиком, а сбросными сооружениями, через которые вода поступает в сбросные каналы.

На крупных межхозяйственных распределителях, магистральных каналах и его ветвях, кроме концевых сбросов, устраивают аварийные. Если крупные оросительные каналы расположены поперек естественных склонов, то с их верховой стороны устраивают нагорные каналы, которые служат для перехвата поверхностных паводковых и ливневых вод.

Конструкция и расчет каналов. Водосборно-сбросные каналы строят в выемке и, как правило, трапецеидального сечения. Элементы поперечного профиля каналов определяют гидравлическим расчетом. Ширину по дну рассчитывают, но принимают не менее 0,3 м, а глубину — 0,8…1 м. Скорости течения воды в каналах должны быть меньше размывающих при пропуске максимальных расходов и больше заиляющих, чтобы каналы не размывались, не заилялись и не зарастали.

Уровни воды в сбросных каналах при расчетных расходах должны быть на 15…20 см ниже поверхности земли, обеспечивая сброс поверхностных вод из самых низких мест. Уровень воды в водосборно-сбросном канале высшего порядка должен быть не менее чем на 5 см ниже уровня в сбросном канале низшего порядка.

Расчетный расход воды концевых сбросов для каналов в земляном русле принимают 0,25…0,5 нормального расхода постоянного оросительного канала на концевом участке. Расчетный расход водосборных каналов принимают до 30% суммы нормальных расходов одновременно действующих оросительных каналов, сбрасывающих воду в данный водосборный канал.

Для опорожнения оросительных каналов от воды в конце распределителей и в местах катастрофического сброса необходимы выпускные сооружения. В местах пересечения сбросных каналов с дорогами строят мосты и трубы, в местах пересечения с оросительными каналами — трубы и дюкеры, в местах крутого падения местности — перепады и быстротоки.

70. Засолением почвы называют избыточное скопление в корнеобитаемом слое электролитных (растворенных или поглощенных) солей, которые угнетают или губят сельскохозяйственные растения, снижают качество и количество урожая. Засоление почвы широко распространено в природных условиях; в России имеется более 100 млн. га засоленных земель.

В корнеобитаемый слой почвы соли могут поступать из засоленных грунтов и грунтовых вод, вместе с поливной водой, вместе с соленой пылью, которая образуется при развевании ветром солончаков или от разбрызгивания морской воды штормовыми ветрами.

Соли в почве находятся в растворенном или поглощенном состоянии, поэтому движение воды в ней неизбежно вызывает движение солей и тем больше, чем лучше их растворимость в воде. В процессе полива нисходящие токи воды перемещают соли из верхних горизонтов почвы в нижние, после полива восходящие токи воды поднимают соли вверх, происходит миграция солей.

При близком залегании грунтовых вод образуется постоянный восходящий ток воды, которая, испаряясь, отлагает соли в почве. Степень вредности солей для растений. Предельное количество солей в почве, выше которого начинается угнетение роста и развития растений, называют порогом токсичности. Почвы, содержащие легкорастворимые соли в количествах, превышающих порог токсичности, называют засоленными. Наиболее токсичны сода и хлориды, менее — сульфаты натрия и магния.

Легкорастворимые соли оказывают прямое воздействие на растения в результате повышения осмотического давления почвенных растворов и токсичного действия отдельных ионов, а также косвенное влияние, связанное с изменением в засоленных почвах физико-химических, физических и других свойств. Порог токсичности солей и ионов различен при разном химизме засоления почвы. Засоление не является неизбежным следствием орошения. Часто орошение рассоляет засоленные почвы. Однако при избыточном поливе и при отсутствии оттока грунтовых вод почвы засоляются, а иногда и заболачиваются. Засоление орошаемых земель наносит большой ущерб с/х. борьба с засолением сопрежена с большими финансовыми затратами меры должны проводится комплексно. Для многих орошаемых территорий главной частью комплекса является дренирование территории, почвы или строительства дренажа

71. Дороги на орошаемых землях должны обеспечивать возможность быстрого и удобного обслуживания всех полей, вывоза урожая, не затопляться водой, иметь минимальную длину и наименьшую стоимость. Они делятся на следующие виды:

межхозяйственные, соединяющие хозяйства с районным центром, со станциями железных дорог, пристанями и т.д.;

внутрихозяйственные, соединяющие центр хозяйства с бригадами, фермами, полевыми станами, с межхозяйственными дорогами;

полевые, соединяющие все поливные участки с внутрихозяйственными дорогами, служащие для вывоза урожая с полей, подвоза удобрений, проезда сельскохозяйственной техники, располагаются вдоль постоянных каналов или границ поливного участка с минимальным количеством мостов и трубчатых переездов на них;

эксплуатационные, служащие для осмотра каналов, сооружений, для подвоза строительных материалов и оборудования, устраиваются вдоль временных оросителей и валов лиманов.

Ширина проезжей части внутрихозяйственных дорог 6,5 м, полевых — 6 м, эксплуатационных - 3 м. Под дороги отводится 1 — 2 % орошаемой площади. Переезды через распределительные каналы выполняются обычно в виде труб (бетонных, железобетонных и асбестоцементных), через реки и большие каналы строятся мосты. Ширина проезжей части мостов и переездов, внутрихозяйственных дорог равна 5 м.

Поперечный профиль всех дорог может быть одно- или двухскатным в зависимости от размещения их по отношению к каналам, кюветы трапецеидальные и треугольные.

Высота насыпи дорожного полотна может быть различной в зависимости от геологических условий.

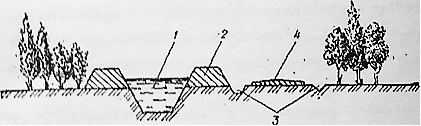

Рис.6.1. Схема дороги вдоль каналов

1 - кювет; 2 - дорога; 3 - межхозяйственный канал.

Создание лесополос является обязательным условием правильной ор¬анизации территории для снижения скорости ветра над поверхностью почвы на 20 - 60 % и увеличения относительной влажности воздуха на 10 - 40 %.

Лесные полосы располагаются вдоль каналов постоянной оросительной,водосборно-сбросной и дренажной сети, вдоль постоянных дорог, водоемов, границам крупных полей севооборота, по границам землепользования хозяйств (ни участках, не пригодных для выращивания сельскохозяйственных культур), Основные лесные полосы располагаются перпендикулярно к направлению господствующих ветров. Лесные полосы устраиваются одно-, двух-, трех- или четырехрядными, шириной не более 12 м.

Целесообразно проектировать лесные полосы с двух сторон крупных каналов. Двухсторонние лесные полосы более эффективны, имеют большее влияние на микроклимат, лучше защищают каналы, полнее перехватывают фильтрационные воды, уменьшают процесс вторичного засоления и заболачивания приканальной территории (рис, 6.2.).

Рис, 6,2. Схема размещения лесополос.

1- канал; 2 - насыпь; 3 - кюветы; 4 - дорога.

Площадь лесных насаждений на оросительных системах обычно составляет 1,5..,2,0% от площади нечто системы.

72. Сущность осушительных мелиорации заключается в преобразовании уровня увлажненности природных угодий, отводе избыточных вод в периоды переувлажнения, поддержании более низкого положения грунтовых вод и влажности почвы. Такое вмешательство в сложившиеся природные условия влияет на водный режим водосборов, но оно необходимо. Поэтому для первой группы нежелательных последствий ( неизбежные последствия, связанные с созданием необходимых условий внешней среды в целях эффективного сельскохозяйственного использования мелиорированных земель) можно ставить задачу рационального вмешательства в природные процессы для минимального влияния на водный режим и природную среду.

Типы водного питания: - атмосферный, - грунтовой, - грунтово-напорный, - делювиальный, - аллювиальный. В ряде случаев встречаются несколько типов водного питания.

73. вопрос 75, принцип осуш. – целевое направленное мелиоративное мероприятие, которое зависит от природных условий и от типа водного питания, осушение грунтовых вод и перехват потока вод, перехват на границе объекта склонового поверхностного стока. Способы – конкр.решение по выбору конструкции осуш.сети необходимо учитывать: перспективюиспюземель, выбор тип. Дрены – осушители 74.в схему осуш.системы включены: 1. Регулир.сеть, кот предназначена обеспечить оптим.водн.режим для растений.2. провод.сеть – для приема воды из регулир.сети и своевремен.отвода в водоприемник. Состоит из каналов различного уровня. 3.агражд.сеть – для перехвата пов-ых грунтовых вод, поступающих на осушит территорию со стороны внешнего водозабора. 4.сооруж.на сети – шлюзы – регулируют различные сбросы для повышения надежности и обеспеч.проектных условий эксплуатац.осуш.системы.

75. типы: атмосферный – ускорение поверхностного стока, грунтовой – понижение уровня ГВ, грунтово-напорный – понижение напора и УГВ, делювиальный – перехват пов-ых вод, поступаемых с вышележащих территорий, аллювиальный – регулир.речн.стока с целью увеличения ее пропускной способности и защита пойменных терр.терасс и устройств с целью защиты поймен.элементов. Конструкции: - по констр.закрытый дренаж или каналы, - по напр-ти регулирование осушит.увлажнений, - ольдерное осушение, - по харак-ки систем водооборота необоротный и оборотный.