- •1. Области применения систем видеослежения

- •2. Операции размыкания и замыкания

- •1. Вероятностное описание непрерывных изображений

- •2. Морфологическая операция заполнения области

- •1. Дискретизация и квантование изображений

- •2. Морфологическая операция выделения связанных компонентов

- •1. Описание дискретных изображений

- •2. Корреляционные методы измерения координат объектов

- •1. Изменение контраста и виды изменения гистограмм

- •2. Метод последовательного определения сходства изображения

- •1. Операторы подавления шумов

- •2. Формулировка задачи видеослежения. Понятие центра объекта слежения

- •1. Адаптивная фильтрация Винера

- •2. Модель наблюденияпри слежении за объектом в присутствии неоднородного фона

- •1. Медианная фильтрация

- •2. Модели состояния яркости изображений фона и объекта слежения

- •1. Инверсная фильтрация. Винеровская фильтрация

- •2. Модель движения и изменения объекта слежения

- •1. Пространственная реставрация методом псевдообращения матриц

- •2. Алгоритм измерения координат при известном изображении фона и объекта.

- •1. Признаки методы выделения признаков

- •2. Алгоритм оценки координат при известном изображении фона и объекта. Критерий максимума апостериорной плотности

- •1. Методы сегментации. Дискриминантный критерий

- •2. Алгоритм оценки координат при известном изображении фона и объекта. Критерий максимального правдоподобия.

- •1. Метод минимизации среднеквадратического отклонения исходного и сегментированного изображений (lstm).

- •2. Функциональная схема системы видеослежения

- •1. Байесовский метод сегментации

- •2. Операторы подчеркивания границ

- •1. Сегментация на основе движения

- •2. Инверсная фильтрация

- •1.Алгоритм разметки и параметризации бинарного изображения

- •2.Алгоритм измерения координат с межкадровым усреднением текущего изображения объекта

- •1. Морфологическая обработка. Базовые понятия теории множеств

- •2. Двумерное преобразование Фурье. Его свойства

- •1. Операции дилатации.

- •2. Пространственно-спектральные признаки

- •1. Операция эрозии

- •2. Алгоритм оценки координат. Общий подход

2. Модели состояния яркости изображений фона и объекта слежения

Для огромного количества возможных объектов очень трудно задать общее описание яркости в каждом элементе. Это достаточно сложно, поэтому мы будем использовать поточечное (поэлементное) описание для точек фона и объекта. Предполагается, что точки объекта являются связанными. Одним из простых способов описания является задание яркости каждой точки по отдельности.

Введем обозначения:

Gn – множество точек изображения фона размерностью N×N элементов;

G(n) – вектор, соответствующий этому изображению;

g(i, j, n) – яркости в точках (i, j) в n-м кадре.

G(n)

= G(n–

1)

(5.6)

или, что то же самое,

![]()

Если считать начальное состояние G(0) случайным гауссовским вектором, то необходимо задать математическое ожидание mG и ковариационную матрицу KG этого вектора. Вектор G содержит N2 элементов, а матрица KG будет содержать N4 элементов.

Считается, что матрица KG является диагональной с дисперсиями Dg на главной диагонали.

Модель, учитывающая возможные изменения яркости (температуры) во времени:

g(i, j, n) = g(i, j, n – 1) + ω(i, j, n–1), (5.7)

где

ω(i,j,n–1)

– N(0,Dω)

– процесс, некоррелированный во времени

и протекающий независимо в каждой точке

изображения![]()

Изображение

объекта представляет собой связное

множество точек с соответствующими

яркостями (две точки объекта считаются

связанными, если они отстоят друг от

друга не более чем на

![]() ,

где Δ – интервал пространственной

дискретизации).

,

где Δ – интервал пространственной

дискретизации).

С течением времени яркость в различных точках изображения может изменяться каким-либо образом (может меняться температура, освещенность), возникает вопрос: как можно математически описать возможную изменчивость, если она носит случайный характер. Это можно сделать с помощью модели (5.7).

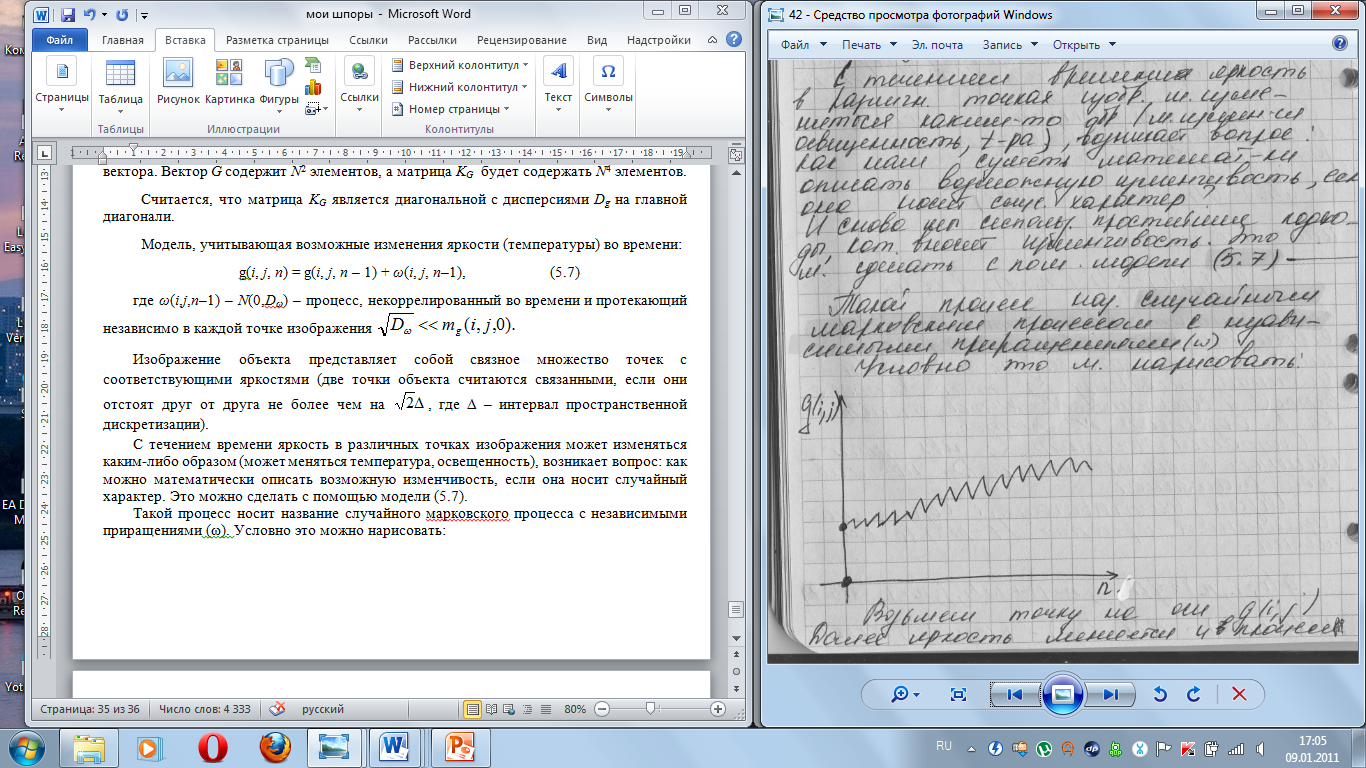

Такой процесс носит название случайного марковского процесса с независимыми приращениями (ω). Условно это можно нарисовать.

Возьмем точку на оси g(i, j). Далее яркость меняется и в процессе носит нестационарный характер (т.е. яркость то увеличивается, то уменьшается). В каждой точке в результате задания такой модели мы имеем марковский процесс, который протекает независимо в каждой точке изображения, что формирует неоднородное по пространству изображение.

Если дисперсия Dω=0, то мы получим постоянную (тоже, что и в начале). Если дисперсия мала, то мы будем иметь медленно меняющуюся по времени, если велика – то интенсивнее.

По отношению к объекту будем действовать также, как и к фону.

Определяем следующие яркостные модели для объекта:

1. Объект не движется, и яркости составляющих его точек постоянны во времени:

![]()

где h(i, j, n) – яркость объекта в точке (i, j) в n-м кадре.

2. Объект не движется, но яркости составляющих его точек могут изменяться во времени:

h(i, j, n) = h(i, j, n – 1) + η(i, j, n – 1), (5.9)

где η(i, j, n) – N(0, Dη) – процесс, некоррелированный во времени и протекающий независимо в каждой точке изображения.

Начальное значение h(i,j,0) – гауссовская случайная величина с известными средним и дисперсией.

3. Объект движется, но яркости составляющих его точек неизменны:

![]()

Где

![]() – смещение объекта вдоль осей координат

за кадр.

– смещение объекта вдоль осей координат

за кадр.

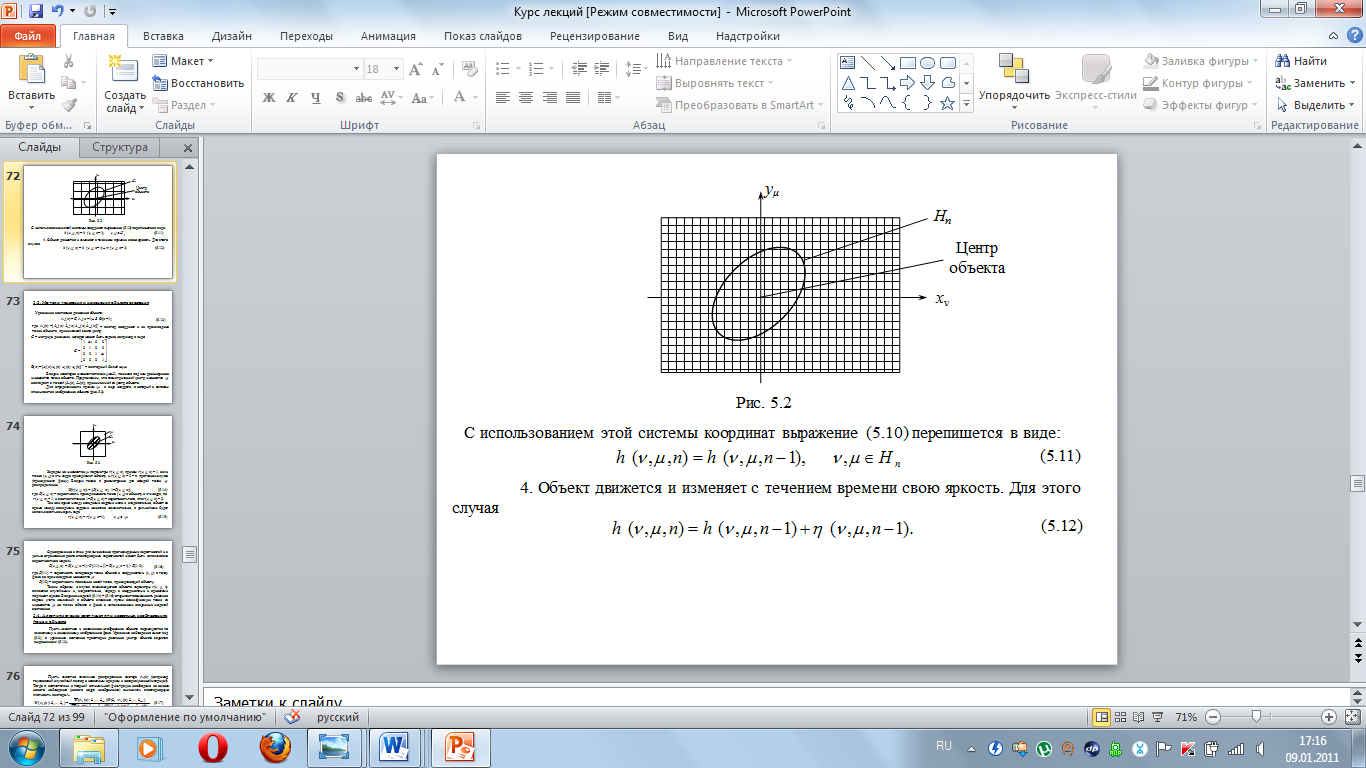

Для описания изображения протяженного объекта оказывается удобным использовать наряду с введенной дискретной решеткой (xi,yj) вторую дискретную решетку (xν,yμ), начало которой совпадает с точкой, ближайшей к центру непрерывного изображения объекта (рис. 5.2).

С использованием этой системы координат выражение (5.10) перепишется в виде:

![]()

4. Объект движется и изменяет с течением времени свою яркость. Для этого случая

![]()

Билет 1. Инверсная фильтрация. Винеровская фильтрация.

2. Модель движения и изменения объекта слежения.