- •Теория электрической связи

- •Часть 1

- •Тема 1 Общие сведения о системах и сетях электросвязи

- •Тема 2 Математические модели сигналов

- •Тема 3 Методы формирования и преобразования сигналов

- •Тема 4 Цифровая обработка сигналов

- •Тема 5 Математические модели каналов связи. Преобразование сигналов в каналах связи

Тема 5 Математические модели каналов связи. Преобразование сигналов в каналах связи

Лекция 5.1 Прохождение сигналов через каналы связи

5.1.1 Прохождение случайных сигналов через детерминированные линейные и нелинейные системы

Исследование преобразований случайных сигналов при их прохождении через динамические системы связано с решением задач двух типов:

- определение ФК (или СПМ) отклика y(t) на выходе системы, заданной своими характеристиками, по данной ФК (или СПМ) входного воздействия x(t);

- определение многомерного распределения вероятностей отклика y(t) на выходе системы по многомерному распределению входного воздействия x(t).

Вторая из указанных задач является более общей. Из её решения может быть получено решение первой задачи.

5.1.1.1 Прохождение случайных сигналов через линейные каналы

Линейный стационарный канал является неискажающим (не меняет форму входного сигнала), если его ИХ равна:

где γ – масштабный коэффициент; t0 – постоянная задержка в канале.

С учётом фильтрующего свойства δ - функции имеем:

ИХ соответствует передаточная функция канала:

т.е. АЧХ K(f) = γ не зависит от частоты, а ФЧХ φ(f) = - 2πft0 линейно изменяется с частотой.

В реальных каналах связи, даже при отсутствии аддитивного шума, преобразование сигналов имеет сложный характер и обычно приводит к отличию формы выходного сигнала от входного.

Связь между энергетическими характеристиками на выходе и входе детерминированного линейного стационарного канала следует из определения СПМ:

где

–

квадрат модуля коэффициента передачи.

Это выражение справедливо как для

стационарной линейной системы, так и

при случайных стационарных воздействиях.

С учетом этого ФК выходного стационарного

процесса Y(t)

равна:

–

квадрат модуля коэффициента передачи.

Это выражение справедливо как для

стационарной линейной системы, так и

при случайных стационарных воздействиях.

С учетом этого ФК выходного стационарного

процесса Y(t)

равна:

Дисперсия выходного

сигнала

является результатом суммирования

вкладов от спектра мощности входного

сигнала, умноженного на зависящий от

частоты квадрат модуля коэффициента

передачи.

является результатом суммирования

вкладов от спектра мощности входного

сигнала, умноженного на зависящий от

частоты квадрат модуля коэффициента

передачи.

5.1.1.2 Прохождение случайных сигналов через детерминированные нелинейные каналы

Для нелинейных преобразований, описываемых моделью y(t) = φ[х(t)], преобразование х → у, как правило, однозначно, что не всегда можно сказать об обратном преобразовании у → х (например, квадратичная цепь с характеристикой у = kх2).

При нелинейных преобразованиях возникает трансформация (изменение) спектра входного воздействия. При воздействии на вход нелинейной системы случайного узкополосного сигнала с полосой частот, ограниченной FВ, и центральной частотой f0, представляющего собой сумму регулярного сигнала и аддитивного шума x(t) = s(t) + n(t), в общем случае на выходе будут присутствовать составляющие комбинационных частот трёх видов, группирующихся около частот пf0 (п = 0, 1, ...):

- продукты

взаимодействия составляющих входного

сигнала между собой (с с);

с);

- продукты взаимодействия составляющих входного шума (ш ш);

- продукты взаимодействия сигнала и шума (с ш).

Разделить их на выходе системы обычно невозможно.

Если известна характеристика у = φ(х) нелинейной системы и двумерная функция распределения входного воздействия w(x1, x2; t1, t2), то основные характеристики выходного процесса (МО и ФК) в принципе всегда можно определить:

,

,

.

.

Прямым преобразованием Фурье можно по ФК найти СПМ процесса Y(t).

Анализ прохождения случайных воздействий через нелинейные цепи сильно упрощается для узкополосных воздействий, если воспользоваться их квазигармоническим представлением.

5.1.2 Прохождение сигналов через случайные каналы связи

В простейшем случае случайное преобразование сигнала сводится к суммированию сигнала с аддитивной помехой или аддитивным шумом. В более сложных каналах к этому добавляются случайные изменения параметров канала, в результате которых принимаемый сигнал не определяется однозначно передаваемым.

В самом общем виде

линейную систему (или линейный канал)

можно описать случайной ИХ

,

представляющей случайную функцию

двух аргументов: t

(момента наблюдения реакции) и τ

(времени, прошедшего с момента подачи

δ-импульса на вход цепи). Такую ИХ

имеет любая линейная система, параметры

которой подвергаются воздействию

случайных внешних воздействий, например

температуры, давления, влажности и т.д.

,

представляющей случайную функцию

двух аргументов: t

(момента наблюдения реакции) и τ

(времени, прошедшего с момента подачи

δ-импульса на вход цепи). Такую ИХ

имеет любая линейная система, параметры

которой подвергаются воздействию

случайных внешних воздействий, например

температуры, давления, влажности и т.д.

Случайный линейный канал можно характеризовать также случайной передаточной функцией переменных ω и t:

ФК процесса Y(t) на выходе случайного канала с такой характеристикой при подаче на вход стационарного процесса X(t) определяется выражением:

где

– системная характеристика случайного

канала.

– системная характеристика случайного

канала.

Обобщая модель линейного стационарного канала для случайного входного воздействия X(t), получаем:

(5.1.1)

(5.1.1)

где параметры τ

и (или) γ флуктуируют. Обычно такие

флуктуации в проводных линиях связи

вызываются изменениями внешних

условий и происходят чрезвычайно

медленно (т.е. за время длительности

интервала

,

где Fс –

ширина спектра сигнала, параметры канала

не успевают заметно измениться) и в

очень небольших относительных

пределах.

,

где Fс –

ширина спектра сигнала, параметры канала

не успевают заметно измениться) и в

очень небольших относительных

пределах.

В радиоканалах при многолучёвом распространении радиоволн, в гидроакустических каналах флуктуации выражены более заметно. В этом случае сигнал от входа канала к его выходу проходит по параллельным путям (рис. 5.1.1). На выходе каждого пути сигнал имеет вид (5.1.1), но значения γ и τ для разных путей различны и в небольших пределах флуктуируют.

γ1,τ1

γ2,

τ2

γ2,

τ2

u

(t)

s(t)

(t)

s(t)

γl, τl

Рисунок 5.1.1 – Модель многолучевого канала

Обычно энергия волны распространяется в неоднородной среде и испытывает отражение от различных неоднородностей. Если неоднородности распределены внутри относительно небольшого отражающего или рассеивающего объёма, то разности хода (разности значений τ) для отдельных путей невелики. В этом случае длительность импульса, прошедшего через такой канал, практически не увеличится. Такой канал принято называть однолучевым. В этом случае наличие разных путей не вызывает существенного рассеяния (растяжения) сигнала во времени, но приводит к возникновению явления замираний, которое заключается в более или менее быстрых случайных изменениях передаточной функции канала:

,

,

где L

– число лучей, попадающих в точку приёма;

– коэффициент передачи по l-му

лучу; τ1 – время

распространения l

-го луча;

– коэффициент передачи по l-му

лучу; τ1 – время

распространения l

-го луча;

–

комплексный коэффициент передачи по l

-му лучу.

–

комплексный коэффициент передачи по l

-му лучу.

Передаточная

функция в общем случае зависит от

частоты. Вследствие хаотических

перемещений отражателей значения

и τl

флуктуируют, а

в этом случае зависит от времени,

представляя собой случайную функцию

(мультипликативную помеху)

в этом случае зависит от времени,

представляя собой случайную функцию

(мультипликативную помеху)

.

Во многих случаях эта функция флуктуирует

значительно быстрее, чем величины

и τl.

.

Во многих случаях эта функция флуктуирует

значительно быстрее, чем величины

и τl.

Важной характеристикой

канала с замираниями является распределение

вероятностей комплексной передаточной

функции

и, в первую очередь, её модуля

.

Для случая, когда все

одного

порядка и фазовые сдвиги достаточно

велики, одномерное распределение

вероятности

является рэлеевским:

и, в первую очередь, её модуля

.

Для случая, когда все

одного

порядка и фазовые сдвиги достаточно

велики, одномерное распределение

вероятности

является рэлеевским:

.

.

Фаза результирующего сигнала θ при этом распределена равномерно на интервале (- π, +π). Дисперсия квадратурных составляющих σ2 равна средней мощности приходящего сигнала. Такие замирания, как и каналы, в которых они проявляются, называются рэлеевскими.

Если в одном из подлучей коэффициент передачи значительно больше, чем в других, т.е. помимо диффузно отражённых лучей в место приёма приходит регулярный (не замирающий) луч, то модуль коэффициента передачи канала подчиняется обобщённому распределению Рэлея:

где

–

отношение средних мощностей регулярной

и флюктуирующих составляющих,

–

отношение средних мощностей регулярной

и флюктуирующих составляющих,

–

модифицированная функция Бесселя

нулевого порядка.

–

модифицированная функция Бесселя

нулевого порядка.

Если по однолучевому

каналу с замираниями передаётся

относительно узкополосный сигнал,

а среднеквадратическое отклонение

запаздывания

в отдельных лучах удовлетворяет

следующему условию:

в отдельных лучах удовлетворяет

следующему условию:

<<

,

(5.1.2)

,

(5.1.2)

где Fc

– ширина спектра сигнала, то изменения

начальных фаз

на разных частотах

в спектре сигнала почти одинаковы.

При этом все составляющие спектра

сигнала замирают одновременно, т.е.

их амплитуды и фазы изменяются

одинаково. Такие замирания называются

общими или гладкими.

Если же условие (5.1.2) не выполнено, то

в разных областях спектра сигнала

процессы замираний не совпадают

(частотно селективные замирания).

При этом наблюдаются существенные

изменения формы сигнала, что характерно

для многолучевых каналов радиосвязи

(приходящие в точку приёма сигналы

образованы отражением от сильно

разнесённых в пространстве рассеивающих

объёмов).

на разных частотах

в спектре сигнала почти одинаковы.

При этом все составляющие спектра

сигнала замирают одновременно, т.е.

их амплитуды и фазы изменяются

одинаково. Такие замирания называются

общими или гладкими.

Если же условие (5.1.2) не выполнено, то

в разных областях спектра сигнала

процессы замираний не совпадают

(частотно селективные замирания).

При этом наблюдаются существенные

изменения формы сигнала, что характерно

для многолучевых каналов радиосвязи

(приходящие в точку приёма сигналы

образованы отражением от сильно

разнесённых в пространстве рассеивающих

объёмов).

Быстрота изменений во времени комплексного случайного процесса:

(при фиксированной

частоте) или скорость замираний сигнала

характеризуется временем корреляции

τкор квадратурных компонент

X(t,ω)

и Y(t,

ω) или шириной спектра замираний

.

.

Лекция 5.2 Модели каналов

Для математического описания канала необходимо и достаточно указать множество входных сигналов и для любого допустимого входного сигнала задать сигнал на его выходе. Задать сигнал в виде случайного процесса (СП) можно в той или иной форме его распределения вероятностей. В непрерывном канале надо задать априорную плотность (многомерную) w(u) входного процесса u(t) на интервале анализа Tа и многомерную условную плотность w(z/u), т.е. плотность реализации принимаемого случайного колебания z(t) (сигнал + шум) при условии передачи реализации u(t).

5.2.1 Идеальный канал без помех

Канал отображается линейной цепью с постоянной передаточной функцией, сосредоточенной в ограниченной полосе частот. Для всех непрерывных каналов допустимы любые входные сигналы, спектр которых лежит в полосе частот Fc, имеющие ограниченную среднюю мощность Рс (либо пиковую мощность Pпик).

В идеальном канале

выходной сигнал s(t)

при заданном входном u(t)

детерминирован и определяется как:

где

– постоянный коэффициент передачи

канала,

где

– постоянный коэффициент передачи

канала,

– постоянная задержка. Эту модель

иногда используют для описания

кабельных каналов.

– постоянная задержка. Эту модель

иногда используют для описания

кабельных каналов.

5.2.2 Канал с аддитивным гауссовским шумом

Сигнал на выходе такого канала равен:

(5.2.1)

(5.2.1)

где n(t) – гауссовский аддитивный шум с нулевым математическим ожиданием и заданной корреляционной функцией.

Чаще всего рассматривается БГШ или квазибелый с равномерной спектральной плотностью в полосе спектра сигнала s(t). В общем случае коэффициент передачи и запаздывание полагают известными функциями времени:

Такая модель удовлетворительно описывает многие проводные каналы, радиоканалы при связи в пределах прямой видимости, а также радиоканалы с медленными общими замираниями, при которых можно надёжно предсказать значения и .

5.2.3 Канал с неопределённой фазой сигнала и аддитивным шумом

Эта модель отличается от модели (5.2.1) тем, что в ней запаздывание является случайной величиной. Выражение для узкополосных сигналов на выходе такого канала при постоянном и случайных можно представить в виде:

где

– преобразование Гильберта от u(t);

–

случайная фаза.

–

случайная фаза.

Распределение вероятностей чаще всего является равномерным на интервале от 0 до 2 .

Эта модель удовлетворительно описывает те же каналы, что и предыдущая, если фаза сигнала в них флуктуирует. Такая флуктуация вызывается небольшими изменениями протяжённости канала, свойств среды, в которой проходит сигнал, а также фазовой нестабильностью опорных генераторов.

Однолучевой

гауссовский канал с общими замираниями

также описывается выражением (5.2.1), в

котором множитель

и фаза

являются СП, следовательно случайными

будут квадратурные компоненты

При изменении квадратурных компонент

X, Y

во времени принимаемое колебание

описывается выражением:

При изменении квадратурных компонент

X, Y

во времени принимаемое колебание

описывается выражением:

(5.2.2)

Одномерное распределение коэффициента передачи канала может быть рэлеевским или обобщённым рэлеевским. Такие каналы называют соответственно каналами с рэлеевскими или обобщёнными рэлеевскими (или райсовскими) замираниями.

Модель однолучевого канала с замираниями достаточно хорошо описывает многие каналы радиосвязи в различных диапазонах волн, а также некоторые другие каналы.

Многолучевой гауссовский канал с селективными по частоте замираниями обобщает модель (5.2.2):

(5.2.3)

(5.2.3)

где N

– число лучей в канале;

– среднее время задержки для n-го

луча.

– среднее время задержки для n-го

луча.

Для модели (5.2.3)

запаздывания между лучами удовлетворяют

условию

>

.

Многолучевая общая гауссовская модель

хорошо описывает многие каналы

радиосвязи.

.

Многолучевая общая гауссовская модель

хорошо описывает многие каналы

радиосвязи.

5.2.4 Канал с межсимвольной интерференцией и аддитивным шумом

Эта модель является частным случаем случайного линейного канала, характеризующегося случайной передаточной функцией переменных и t, когда ИХ канала не зависит от t (или изменяется очень медленно), так что рассеяние по частоте практически не наблюдается. Межсимвольная интерференция (МСИ) вызывается рассеянием сигнала во времени при его прохождении по каналу связи. На выходе многолучевого канала полезный сигнал оказывается деформированным так, что одновременно присутствуют отклики канала на отрезки входного сигнала, относящиеся к довольно отдалённым моментам времени. При передаче дискретных сообщений это приводит к тому, что при приёме одного символа на вход приёмного устройства воздействуют также отклики на более ранние (а иногда и более поздние) символы, которые в этих случаях могут (при неоптимальных методах приёма) проявлять себя как помехи.

МСИ вызывается нелинейностью ФЧХ канала и ограниченностью его полосы пропускания. В радиоканалах причиной МСИ чаще всего является многолучевое распространение радиоволн.

Чем больше скорость передачи символов 1/τс в каждом частотном канале при заданной его полосе пропускания, тем больше число соседних с анализируемым символов определяет сигнал МСИ.

5.2.5 Модели дискретного канала

Модель дискретного канала содержит множество возможных сигналов на его входе и распределение условных вероятностей выходного сигнала при заданном входном. Входными и выходными сигналами являются последовательности п кодовых символов (векторов). Поэтому для определения возможных входных сигналов достаточно указать число т различных символов (основание кода), а также длительность τс передачи каждого символа. Величина v =1/τс, определяющая количество символов, передаваемых в единицу времени, называется технической скоростью и измеряется в бодах. Каждый символ, поступивший на вход канала, вызывает появление одного символа на выходе, т.е. техническая скорость на входе и выходе канала одинакова.

Поразрядная разность (по модулю т) между принятым и переданным векторами называется вектором ошибок. Всякая единица в векторе ошибок означает, что в соответствующем месте передаваемой последовательности символ принят ошибочно, а всякий нуль – безошибочный приём символа. Число ненулевых символов в векторе ошибок называется его весом. Прохождение дискретного сигнала через канал можно рассматривать как сложение входного вектора с вектором ошибок. Случайный вектор ошибок играет в дискретном канале примерно ту же роль, что и помеха в непрерывном канале. Различные модели отличаются распределением вероятностей случайного вектора ошибок. Преобразование помех и искажений непрерывного канала в поток ошибок происходит в модеме, осуществляющем переход от непрерывного канала к дискретному.

1) Каналы без памяти

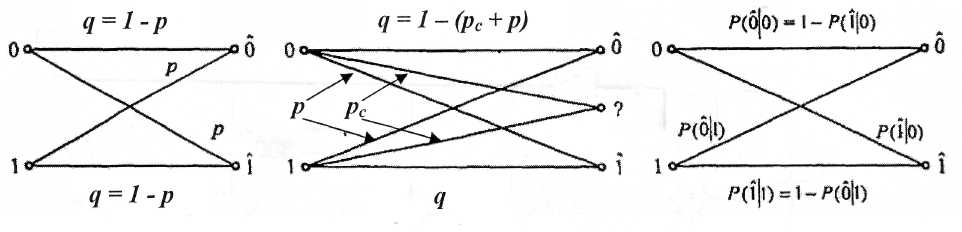

а) Постоянный симметричный канал без памяти

Постоянный симметричный канал без памяти это дискретный канал, в котором каждый переданный кодовый символ может быть принят ошибочно с фиксированной вероятностью р и правильно с вероятностью q = 1 - р, причём в случае ошибки вместо переданного i-го символа bi кода может быть с равной вероятностью принят любой другой символ.

Вероятность

того, что принят символ

,

если был передан bi,

равна:

,

если был передан bi,

равна:

(5.2.4)

(5.2.4)

Термин «без памяти»

означает, что вероятность ошибочного

приёма символа не зависит от

предыстории, т.е. от того, какие символы

передавались до него и как они были

приняты. Вероятность любого n-мерного

вектора ошибок

в таком канале равна:

в таком канале равна:

где l – вес вектора ошибок.

Вероятность того, что произошло l ошибок, расположенных как угодно на протяжении последовательности длины п, определяется формулой Бернулли:

где

– число различных сочетаний ошибок в

блоке длиной п.

– число различных сочетаний ошибок в

блоке длиной п.

Эту модель называют

также биномиальным каналом. Она

удовлетворительно описывает канал при

определённом выборе модема, отсутствии

замираний в непрерывном канале при

наличии аддитивного белого или

квазибелого шума. Вероятность появления

ошибок в двоичной кодовой комбинации

длины п (кратному

)

в биномиальном канале при р << 1

равна:

)

в биномиальном канале при р << 1

равна:

Вероятности переходов в двоичном симметричном канале схематически показаны в виде графа на рис. 4.3.1, а.

б) Двоичный симметричный канал со стиранием

Данный вид канала отличается от предыдущего тем, что алфавит на его выходе содержит дополнительный (т + 1)-й символ, обозначаемый знаком «?». Этот символ появляется тогда, когда первая решающая схема (демодулятор) не может надёжно опознать переданный символ. Вероятность такого отказа от решения или стирания символа pс в данной модели постоянна и не зависит от передаваемого символа. За счёт введения стирания удаётся значительно снизить вероятность ошибки, иногда её даже считают равной нулю. Вероятности переходов в такой модели схематически показанына рис. 5.2.1, б.

а) б) в)

Рисунок 5.2.1– Переходные вероятности в двоичных каналах:

а) симметричном, б) симметричном со стиранием,

в) несимметричном

в) Двоичный несимметричный канал

Несимметричный

канал без памяти характеризуется тем,

что ошибки в нём возникают независимо

друг от друга, однако вероятности ошибок

зависят от того, какой символ передаётся.

Так условная вероятность

приёма символа 1 при передаче символа

0 не равна условной вероятности

приёма символа 1 при передаче символа

0 не равна условной вероятности

приёма 0 при передаче 1 (рис. 5.2.1, в).

В этой модели вероятность вектора ошибок

зависит от того, какая последовательность

символов передаётся.

приёма 0 при передаче 1 (рис. 5.2.1, в).

В этой модели вероятность вектора ошибок

зависит от того, какая последовательность

символов передаётся.

2) Дискретные каналы с памятью

В таких каналах условная вероятность ошибочного приёма (i + r)-го символа при условии, что i–ый символ принят с ошибкой, не равна безусловной вероятности ошибки.

Отклонение распределения ошибок от биномиального закона в реальных каналах вызывается различными причинами:

- замираниями сигналов;

- атмосферными и взаимными помехами;

- коммутационными помехами;

- особенностями метода модуляции и демодуляции.

Простейшей моделью двоичного канала с памятью является марковская, определяемая матрицей переходных вероятностей:

,

,

где p1 – условная вероятность принять (i +1)-й символ ошибочно, если предыдущий принят правильно; 1- p1 – условная вероятность принять (i + 1)-й символ правильно, если предыдущий принят правильно; p2 – условная вероятность принять (i + 1)-й символ ошибочно, если предыдущий принят ошибочно; 1 - p2 – условная вероятность принять (i + 1)-й символ правильно, если предыдущий принят ошибочно.

Безусловная (средняя) вероятность ошибки в рассматриваемом канале рдолжна удовлетворять уравнению:

Откуда

.

Эта очень простая модель неточно

воспроизводит свойства реальных каналов.

.

Эта очень простая модель неточно

воспроизводит свойства реальных каналов.

Более точной является модель Гильберта. Согласно этой модели канал может находиться в двух состояниях S1 и S2. В состоянии S1 ошибок не происходит, в состоянии S2 ошибки возникают независимо с вероятностью p2. Переходы из одного состояния в другое образуют простую марковскую цепь с матрицей переходов:

,

,

где p(S2/S1) и p(S1/S2) – вероятность перехода соответственно из состояния S1 в S2 и из состояния S2 в S1.

Вероятности нахождения канала в состоянии S1 и S2 соответственно равны:

Безусловная вероятность ошибки равна:

При использовании модели Гильберта обычно полагают р2 = 0,5 (т.е. это состояние рассматривается как полный обрыв связи). Это хорошо согласуется с представлением о канале, в котором на некоторых временных интервалах из-за плохих условий прохождения или действия мощных помех связь «пропадает», или с представлением о проводном канале на интервале, где действуют сильные коммутационные помехи или всплески импульсных помех. Модель Гильберта можно обобщить, введя в рассмотрение вместо двух N состояний канала.

Относительно простую модель дискретного канала с группированием ошибок (с памятью) предложил Пуртов. В этой модели только два параметра: вероятность ошибок р и показатель группирования α. В модели Пуртова зависимость вероятности p[≥1, n] появления искажённой комбинации (с числом искажённых элементов больше или равно 1) длины n характеризуется как отношение числа искажённых комбинаций Nиск(n) к общему числу переданных комбинаций N(n):

.

.

Вероятность p[≥1,

n] является неубывающей

функцией от п. Согласно модели

Пуртова

Если α = 0, то p[≥1,

n] ≈ пр, что

соответствует биномиальной модели. В

этом случае нет пакетирования

(группирования) ошибок.

Если α = 0, то p[≥1,

n] ≈ пр, что

соответствует биномиальной модели. В

этом случае нет пакетирования

(группирования) ошибок.

Наибольшее значение α (от 0,5 до 0,7) наблюдается на кабельных линиях связи (кратковременное прерывание связи). В радиорелейных линиях (где бывают интервалы с большой интенсивностью ошибок и интервалы с редкими ошибками) α = 0,3 ... 0,5; для некоторых линий коротковолновой радиосвязи α = 0,3 ... 0,4.

Согласно модели Пуртова-Попова вероятность наличия комбинации длиной п с t и более ошибками равно:

Из этого выражения следует, что при заданном п чем больше группирование ошибок (больше t), тем меньше число искажённых кодовых комбинаций. Это очевидно, ибо при одном и том же числе ошибок пакетирование приводит к их сосредоточению на отдельных комбинациях (кратность t возрастает), а число искажённых комбинаций уменьшается.

Иногда в качестве модели канала с памятью используют модель, в которой вероятность вектора ошибки не зависит от передаваемой последовательности. Вероятность каждого вектора ошибок считается заданной и, вообще говоря, не определяется его весом. Во многих каналах из двух векторов ошибок с одинаковым весом более вероятным оказывается тот, в котором единицы расположены близко друг к другу, т.е. имеется тенденция к группированию ошибок.

Выводы по теме 5

Каналы связи и реализующие их электрические цепи можно разделить по характеру сигналов, действующих на входе и выходе, на: непрерывные, дискретные (цифровые) и дискретно-непрерывные (цифро-непрерывные) или непрерывно-дискретные (непрерывно-цифровые).

Классификация каналов (систем, цепей) основана на свойствах системных операторов, связывающих вход и выход. Различают линейные и нелинейные, стационарные и нестационарные, сосредоточенные системы и системы с распределёнными параметрами.

Расчёт прохождения узкополосных случайных процессов через нелинейные (даже безынерционные) системы существенно упрощается, если воспользоваться квазигармоническим представлением входного процесса.

В теории и инженерной практике чаще всего пользуются следующими моделями линейного непрерывного канала: неискажающий канал с аддитивным шумом, канал с неопределённой (случайной) фазой и аддитивным шумом, однолучевой канал со случайной фазой и амплитудой (с замираниями) и аддитивным шумом, многолучевой канал с аддитивным шумом, канал с межсимвольной интерференцией (памятью) и аддитивным шумом.

Для любой модели дискретного канала можно ввести понятие случайного вектора ошибки как поразрядную разность между последовательностями входа и выхода. В двоичном канале элементы вектора ошибки принимают значения 0 и 1. Различные модели каналов отличаются распределением вектора ошибки.

6. Простейшая модель дискретного канала — симметричный канал без памяти (биномиальный канал). Модель несколько усложняется введением символа стирания.

7. Простейшая модель дискретного канала с памятью – марковская модель, когда ошибки образуют простую цепь Маркова, т.е. зависят от того, правильно или ошибочно принят предыдущий символ, но не зависят от того, какой символ передаётся.

8. Дискретно-непрерывный канал характеризуется априорной вероятностью входных символов и функциями правдоподобия (условными плотностями выходного сигнала) или апостериорными вероятностями входных символов.

Контрольные вопросы по теме 5

Какие два типа задач решаются при рассмотрении прохождения случайных воздействий через канал связи и его звенья?

Что понимается под каналом с межсимвольной интерференцией, чем определяется память такого канала?

Назовите основные виды моделей каналов связи.

Назовите основные виды моделей дискретных каналов связи.

Назовите причины межсимвольной интерференции.

Список литературы по теме 5

1. Теория электрической связи: Учебник для вузов /Зюко А.Г., Кловский Д.Д., Коржик В.И., Назаров М.В. - М.: Радио и связь, 1999. - 432 с.

2. Теория передачи сигналов: Учебник для вузов /Зюко А.Г., Кловский Д.Д., Назаров М.В., Финк Л.М.- М.: Связь, 1980. - 288 с.

Содержание

Предисловие |

3 |

Список сокращений |

5 |

Основные обозначения |

7 |

Тема 1 Общие сведения о системах и сетях электросвязи |

9 |

Лекция 1.1 Основы понятия о системах электросвязи. Сигналы |

9 |

1.1.1 Основные термины и определения |

9 |

1.1.2 Классификация сигналов |

14 |

1.1.3 Основные параметры сигналов |

17 |

Лекция 1.2 Системы злектросвязи |

19 |

1.2.1 Классификация систем электросвязи |

19 |

1.2.2 Структурная схема типичной системы электросвязи |

24 |

1.2.3 Основные характеристики систем связи |

26 |

1.2.4 Основы математического моделирования систем связи |

29 |

1.2.5 Методы анализа прохождения сигналов через линейные системы |

31 |

Лекция 1.3 Цифровое кодирование непрерывных сигналов |

34 |

1.3.1 Дискретизация сигналов |

34 |

1.3.2 Квантование сигналов. Импульсно-кодовая модуляция |

39 |

Лекция 1.4 Обработка сигналов в системах передачи и приёма аналоговых и дискретных сообщений |

41 |

1.4.1 Кодирование и модуляция |

41 |

1.4.2 Демодуляция и декодирование |

47 |

Лекция 1.5 Каналы связи. Помехи и искажения |

49 |

1.5.1 Классификация каналов связи |

49 |

1.5.2 Основные параметры каналов связи |

51 |

1.5.3 Помехи и искажения в системах связи |

52 |

Лекция 1.6 Сети связи |

61 |

Выводы по теме 1 |

64 |

Контрольные вопросы по теме 1 |

65 |

Список литературы по теме 1 |

66 |

Тема 2 Математические модели сигналов и помех |

67 |

Лекция 2.1 Математические модели детерминированных сигналов |

67 |

2.1.1 Прямое и косвенное описание сигналов |

67 |

2.1.2 Динамическое представление сигналов |

68 |

2.1.3 Представление сигналов в метрических и топологических пространствах |

69 |

2.1.4 Операторы и функционалы |

75 |

Лекция 2.2 Разложение функций в ортогональные ряды по базисным функциям |

76 |

2.2.1 Ортогональные системы функций и обобщенный ряд Фурье |

76 |

2.2.2 Спектральное представление периодических функций |

78 |

2.2.3 Спектральное представление непериодических функций |

80 |

2.2.4 Представление функций полиномами Лежандра, Чебышева, Лагерра, Эрмита, функциями Хаара, Радемахера и Уолша |

82 |

2.2.5 Теорема Котельникова |

83 |

Лекция 2.3 Случайные процессы и их основные характеристики |

89 |

2.3.1 Плотность вероятности и интегральная функция распределения |

90 |

2.3.2 Числовые характеристики |

92 |

2.3.3 Стационарные случайные процессы |

93 |

2.3.4 Эргодические процессы |

94 |

2.3.5 Нормальное (гауссовское) распределение |

96 |

Лекция 2.4 Спектральный анализ случайных процессов. Ортогональные разложения случайных функций |

99 |

2.4.1 Спектральный анализ случайных процессов |

99 |

2.4.2 Примеры энергетических спектров некоторых стационарных случайных процессов |

100 |

2.4.3 Ортогональные разложения случайных функций |

102 |

Лекция 2.5 Случайные последовательности |

104 |

2.5.1 Марковские случайные процессы |

104 |

2.5.2 Винеровский процесс |

107 |

2.5.3 Представление случайных процессов дифференциальными уравнениями |

108 |

2.5.4 Модели источников сообщений, сигналов, помех |

108 |

Лекция 2.6 Комплексное и квазигармоническое представление узкополосных случайных процессов |

111 |

2.6.1 Узкополосные процессы. Преобразование Гильберта |

111 |

2.6.2 Огибающая и фаза случайного процесса |

114 |

2.6.3 Функция корреляции узкополосного случайного процесса |

118 |

2.6.4 Комплексный (аналитический) сигнал |

119 |

Выводы по теме 2 |

121 |

Контрольные вопросы по теме 2 |

123 |

Список литературы по теме 2 |

124 |

Тема 3 Методы формирования и преобразования сигналов |

126 |

Лекция 3.1 Преобразование колебаний в нелинейных и параметрических цепях |

126 |

3.1.1 Классификация электрических цепей |

126 |

3.1.2 Аппроксимация нелинейных характеристик |

126 |

3.1.3 Усиление гармонических колебаний |

128 |

3.1.4 Преобразование частоты |

131 |

3.1.5 Нелинейное резонансное усиление |

132 |

3.1.6 Параметрические цепи |

133 |

3.1.6.1 Преобразование частоты |

134 |

3.1.6.2 Параметрическое усиление |

134 |

Лекция 3.2 Формирование и детектирование сигналов амплитудной модуляции |

137 |

3.2.1 Линейная амплитудная модуляция |

137 |

3.2.2 Использование параметрических элементов для амплитудной модуляции и детектирования |

140 |

3.2.3 Использование нелинейных элементов для амплитудной модуляции и детектирования |

141 |

3.2.4 Амплитудная модуляция без несущей |

142 |

3.2.5 Однополосная модуляция |

143 |

3.2.6 Нелинейное (некогерентное) детектирование АМ-сигналов |

144 |

Лекция 3.3 Формирование и детектирование сигналов угловой модуляции |

146 |

3.3.1 Свойства и характеристики сигналов угловой модуляции в частотной и временной областях |

146 |

3.3.2 Методы формирования ЧМ и ФМ сигналов |

149 |

3.3.3 Методы детектирования сигналов УМ |

151 |

3.3.3.1 Синхронное (параметрическое) детектирование |

151 |

3.3.3.2 Нелинейные схемы детектирования |

151 |

Лекция 3.4 Формирование и детектирование сигналов, модулированных дискретными сообщениями. Понятие синхронизации и принципы ее обеспечения в системах электросвязи |

154 |

3.4.1 Модуляция и детектирование импульсных переносчиков |

154 |

3.4.2 Методы вторичной модуляции и демодуляции |

158 |

3.4.3 Синхронизация в системах электросвязи |

160 |

Выводы по теме 3 |

162 |

Контрольные вопросы по теме 3 |

163 |

Список литературы по теме 3 |

164 |

Тема 4 Цифровая обработка сигналов |

165 |

Лекция 4.1 Общие понятия. Спектр дискретного сигнала |

165 |

4.1.1 Обобщённый алгоритм цифровой обработки сигналов |

165 |

4.1.2 Спектр дискретного сигнала |

169 |

Лекция 4.2 Методы исследования линейных стационарных цифровых систем |

171 |

4.2.1 Временные и спектральные методы |

171 |

4.2.2 Разностные уравнения |

171 |

4.2.3 Применение z-преобразования в задачах анализа и синтеза цифровых систем |

174 |

Лекция 4.3 Синтез цифровых фильтров |

176 |

4.3.1 Нерекурсивные цифровые фильтры |

176 |

4.3.2 Рекурсивные цифровые фильтры |

177 |

4.3.3 Устойчивость рекурсивных цифровых фильтров |

178 |

4.3.4 Синтез цифровых фильтров по заданной импульсной и частотной характеристике аналогового прототипа |

179 |

4.3.5 Синтез цифровых фильтров путём дискретизации дифференциального уравнения аналогового прототипа |

181 |

4.3.6 Погрешности цифровой фильтрации |

181 |

Выводы по теме 4 |

182 |

Контрольные вопросы по теме 4 |

183 |

Список литературы по теме 4 |

184 |

Тема 5 Математические модели каналов связи. Преобразование сигналов в каналах связи |

185 |

Лекция 5.1 Общие сведения о каналах связи |

185 |

5.1.1 Прохождение случайных сигналов через детерминированные линейные и нелинейные каналы |

185 |

5.1.1.1 Прохождение случайных сигналов через линейные каналы |

185 |

5.1.1.2 Прохождение случайных сигналов через детерминированные нелинейные каналы |

186 |

5.1.2 Прохождение сигналов через случайные каналы связи |

187 |

Лекция 5.2 Модели каналов |

191 |

5.2.1 Идеальный канал без помех |

191 |

5.2.2 Канал с аддитивным гауссовским шумом |

191 |

5.2.3 Канал с неопределённой фазой сигнала и аддитивным шумом |

192 |

5.2.4 Канал с межсимвольной интерференцией и аддитивным шумом |

193 |

5.2.5 Модели дискретного канала |

194 |

Выводы по теме 5 |

199 |

Контрольные вопросы по теме 5 |

200 |

Список литературы по теме 5 |

201 |