- •Методы и средства проектирования информационных систем

- •Предисловие

- •1. Теоретические основы систем управления

- •1.1. Основные понятия

- •1.2. Классификация систем

- •1.3. Структура системы управления

- •2. Основы создания информационной системы предприятия

- •2.1. Методологии и средства разработки ис

- •2.2. Жизненный цикл ис

- •2.3. Структурный анализ

- •3. Разработка консалтинговых проектов

- •3. 1. Цели и основные этапы разработки консалтинговых проектов

- •3.2. Проведение обследования деятельности предприятия

- •3.2.1. Методика и этапы обследования

- •3.2.2. Организация сбора и первичной обработки данных

- •3.3. Построение моделей

- •3.4. Разработка системного проекта

- •3.5. Разработка предложений по автоматизации

- •3.6. Техническое проектирование

- •4. Структурные методы моделирования систем управления

- •4.1. Методология функционального моделирования idef0 (sadt)

- •4.1.1. Sadt-модели

- •4.1.2. Синтаксис и применение диаграмм

- •4.1.3. Синтаксис моделей и работа с ними

- •4.1.4. Процесс моделирования

- •4.2. Методология построения реляционных структур idef1x.

- •4.3. Диаграммы потоков данных (Data Flow Diagramming)

- •4.4. Метод описания процессов idef3

- •4.5. Описание нотации aris eEpc.

- •5. Анализ и реорганизация бизнес-процессов

- •5.2. Анализ структуры процессов в соответствии с iso 9000 - стандартом на качество проектирования, разработки, изготовления и послепродажного обслуживания

- •5.4. Ключевые моменты реорганизации деятельности предприятия

- •6. Создание модели процессов в bPwin

- •6.1. Инструментальная среда bPwin

- •6.2. Каркас диаграммы

- •6.3. Слияние и расщепление моделей

- •6.4. Создание отчетов в bPwin

- •6.5. Стоимостной анализ и свойства, определяемые пользователем

- •6.6. Диаграммы dfd и Workflow (idef3)

- •7. Создание модели данных с помощью eRwin

- •7.1. Отображение модели данных в eRwin

- •7.1.1. Физическая и логическая модели данных

- •7.1.2. Подмножества модели и сохраняемые отображения

- •7.2. Создание логической модели данных

- •7.2.1. Уровни логической модели

- •7.2.2. Сущности и атрибуты

- •7.2.3. Связи

- •7.2.4. Типы сущностей и иерархия наследования

- •7.2.5. Ключи

- •7.2.6. Домены

- •7.3. Создание физической модели данных

- •7.3.1. Уровни физической модели

- •7.3.2. Выбор сервера

- •7.3.3. Таблицы, колонки и представления (view)

- •7.3.4. Правила валидации и значения по умолчанию

- •7.3.5. Индексы

- •7.3.6. Задание объектов физической памяти

- •7.3.7. Триггеры и хранимые процедуры

- •7.3.8. Проектирование хранилищ данных

- •7.3.9. Вычисление размера бд

- •7.3.10. Прямое и обратное проектирование

- •8. Объектно-ориентированный подход

- •8.1. Основные принципы

- •8.3. Обзор диаграммных техник uml

- •8.4. Пакеты как средство работы с большими проектами

- •8.5. Диаграммы классов и объектов

- •8.5.1. Классы

- •8.5.2. Интерфейсы

- •8.5.3 Отношения между классами

- •8.5.4 Пример диаграммы классов

- •8.6. Диаграммы использования

- •8.7. Диаграммы последовательностей

- •8.8. Диаграммы сотрудничества

- •8.9. Диаграммы состояний

- •8.10. Диаграммы действий

- •8.11. Диаграммы реализации

- •9. Унифицированный процесс разработки и uml

- •9.2. Фазы унифицированного процесса и диаграммы uml

- •10. Объектно-ориентированное case средство Rational Rose

- •10.1. Состав и основные возможности

- •10.2. Этапы проектирования

- •Литература

- •Содержание.

8.10. Диаграммы действий

Диаграммы действий (activity diagrams) показывают выполнение операций. Они являются разновидностью автомата. Предназначение данной диаграммы - показать поток управления, внутренний для операции, в противоположность показу реакции на внешние события (как это делается в диаграмме состояний).

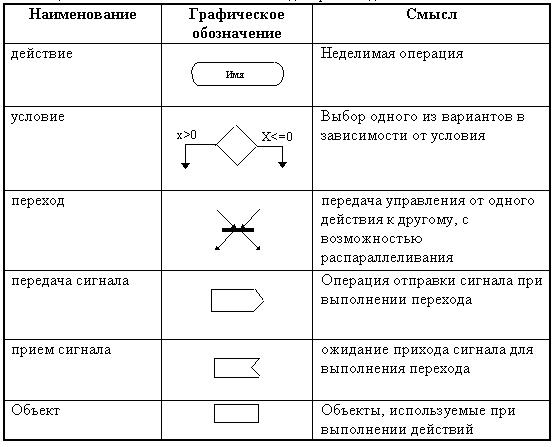

Диаграмма действий состоит из следующих элементов (табл. 12):

Таблица 12.

Действия показывают выполнение некоторой неделимой операции. Каждое действие имеет имя, определяющее смысл этого действия. Имя может представлять собой текст на естественном языке, псевдокод операции или фрагмент текста на некотором языке программирования. Внутри описания могут использоваться атрибуты того объекта, за которым закреплена диаграмма действий.

Условия предназначены для обозначения возможности условной передачи управления в соответствии со значением некоторого логического выражения. Условие может иметь один или более входов и два или более выходов. Каждый выход должен быть помечен условием, истинность которого обеспечивает переход по данной дуге.

Переходы имеют тот же смысл, что и в автоматной модели диаграммы состояний. Но здесь они не помечаются никаким событием и имеют условие только для специальных состояний - “условие”, т.е. они просто передают управление от одного действия к другому. Окончание входных действий непосредственно приводит к выполнению перехода. Возможность распараллеливания и синхронизации остается.

Диаграмма действий может быть разделена на полосы (swim lanes), которые включают в себя определенный набор действий и переходов. Каждая полоса имеет собственное имя и тем самым позволяет группировать действия в единое целое. Ее можно сравнить с пакетом для классов. Графически каждая полоса представляет собой вертикальное разделение диаграммы действий с помощью сплошной линии. Каждое действие может находиться только в одной полосе, тогда как переходы могут пересекать полосы.

На рис. 51 представлен пример, на котором используются практически все возможные элементы диаграммы действий. Здесь обсуждается процедура обслуживания клиента узла Internet, подающего заявку на обслуживание. Заявка может быть двух типов: заявка на регистрацию и заявка на предоставление некоторой услуги. Диаграмма содержит две полосы “клиент” и “отдел обслуживания”. После получения запроса на обслуживание клиент может подготовить платеж, а отдел обслуживания займется одновременно с этим выполнением заказа. В зависимости от типа запроса будет выполнено либо действие “создать услугу”, либо действие “заполнить карточку регистрации”. Далее будет выполнена подготовка документа, и после выполнения платежа он будет учтен и обслуживание закончится.

Все действия выполняются над объектами. Целесообразно показать на диаграмме действий отношения между объектами и операциями. Различаются два вида отношений:

объект отвечает за выполнение операции,

атрибуты объекта используются для выполнения операции.

Эти виды отношений показываются соответственно как:

действие вызывает метод поведения объекта,

объект является входным или выходным для действия.

Объекты на диаграмме действий показываются, как обычно, в виде прямоугольников с записанными внутри именами. Если объект является выходным для действия, то от действия к объекту идет штриховая линия, если же объект является входным для действия, то от объекта к действию идет штриховая линия. Вызов метода показывается сплошной линией с указанием имени и параметров операции, а так же может быть указано направление передачи или получения данных (см. диаграмму последовательностей).

Рис. 51. Пример диаграммы действий.

Специальные символы могут не использоваться, так как их использование не обязательно, они являются дополнительным средством выражения посылки и получения сигналов. Это можно обозначить указанием имени сигналов непосредственно на переходе. А можно использовать специальные символы, которые должны соединяться с линией перехода.

“Получение сигнала” (см. табл. 12) - это символ, предназначенный для обозначения получения сигнала для выполнения перехода, т.е. передачи управления.

“Посылка сигнала” - это символ, предназначенный для обозначения посылки сигнала в момент выполнения перехода.