- •Принципиальная схема системы отопления

- •Принципиальная схема районной системы отопления

- •1 Способ:

- •Применяются в с.О. Для понижения t1, поступающей из наружного теплопровода, до t2.

- •1 Метод - «Удельных линейных потерь на трение»:

- •2 Метод – по характеристикам гидравлического сопротивления и проводимостям:

- •1. N последовательно соединённых участков:

- •2. N параллельно соединённых участков (характеристика сопротивления узла):

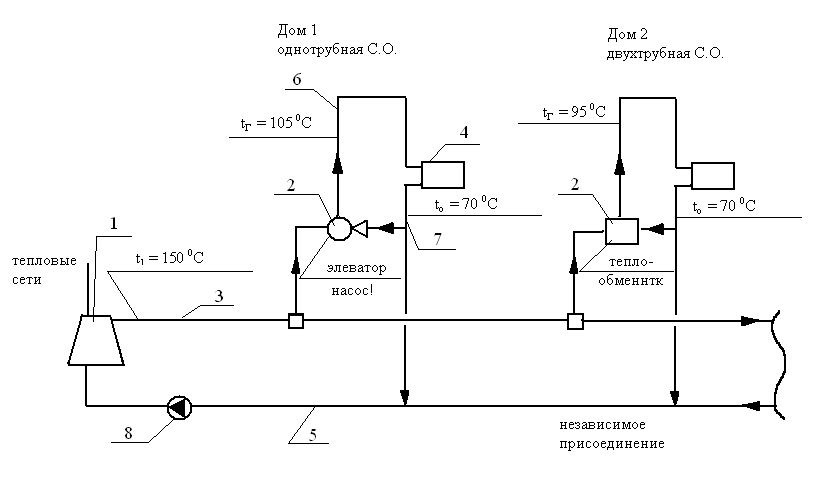

Принципиальная схема районной системы отопления

1 – приготовление первичного теплоносителя;

2 – местный (индивидуальный) тепловой пункт;

3,5 – падающий и обратный наружный теплопроводы;

4 – отопительный прибор;

6,7 – внутренние подающий и обратный теплопроводы;

8 – циркуляционный насос.

Теплоперенос в системах отопления осуществляется теплоносителем – жидкой средой (вода) или газообразной (пар, воздух, газ). В зависимости от вида теплоносителя системы отопления подразделяют на водяные, паровые, воздушные и газовые. Центральные системы отопления могут быть комбинированными, когда теплоноситель систем (вторичный) нагревается первичным теплоносителем (обычно высокотемпературной водой или паром).

Центральные системы водяного и воздушного отопления устраивают с естественной циркуляцией теплоносителя или с механическим побуждением циркуляции насосами или вентиляторами. Системы парового отопления подразделяют на системы низкого давления при избыточном начальном давлении пара от 0,005 до 0,02 МПа, повышенного давления - от 0,02 до 0,07 МПа и высокого давления выше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2).

Системы водяного отопления классифицируются :

- по способу побуждения циркуляции :гравитационные или насосные;

- по виду прокладки трубопроводов в помещениях: вертикальные или горизонтальные;

- по способу подачи теплоносителя к нагревательным приборам: двухтрубные или однотрубные как с параллельным, так и последовательным присоединением нагревательных приборов, к трубопроводам и бифилярные с последовательным соединением сначала всех первых половин приборов, затем для течения воды в обратном направлении всех вторых их половин;

- по расположению магистралей в здании: с верхней и нижней прокладкой подающей магистрали;

- по компоновке циркуляционных колец: тупиковые и попутные.

Два теплоносителя: первичный высокотемпературный (вода, пар, газообразные продукты сгорания ) и вторичный – основной для системы отопления.

Центральные системы отопления могут быть:

- водоводяными;

- водо-воздушшными;

- паровоздушными;

- пароводяными;

- газовоздушными .

По виду основного (вторичного) теплоносителя:

- водяные;

- паровые;

- газовые;

- воздушные;

- электрические системы отопления.

Теплопроводы центральных систем отопления подразделяют на:

- магистрали (подающая и обратная);

- стояки (вертикальные трубы или каналы);

- ветви (горизонтальные трубы, соединяющие магистрали с подводками к отопительным приборам).

Газ (дымовые при сжигании топлива) |

Вода |

Пар |

Воздух |

|||||

t Вывод: если предусмотреть каналы, то снижается КПД, конструкция усложняется и возникает проблема экологии, т.к. происхо дит загрязнение атмо- сферного воздуха. Обл-ть использования дымовых газов огра- ничена отопитель-ными печами, газовы-ми калориферами и другими местными отопительными установками. |

Используются многократно и без загрязнения окружающей среды |

|||||||

|

Изменяется V и i при изменении фазового состояния |

NB1!!! |

||||||

Поддержание в помещении равномерной температуры tв |

||||||||

2. tn=const, т.к регулируется tг. Допускается Аtв= =1,2-20С,т.к имеем тепловую инерцию масс воды, труб, приборов |

3. tn – неравномерно, т.к. tnара=const при заданном р.

|

1. Малоинерционный теплоноситель. tn=const, т.к. tвозд~var Вывод: система регулируемая, кроме того осуществляется одновременная вентиляция помещения |

||||||

Ограничение температуры на поверхности прибора |

||||||||

tср=(95+70)/2=82,50С *при 800и выше про- исходит разложение и возгонка пыли на нагретой пов-ти, что сопровождается вы- делением вреднос-ти- окиси углерода. Разложение пыли начинается при тем-пературе 65-70 0С

|

|

1. Отопление совмещено с вентиляцией

|

||||||

|

Экономические параметры 1. Расход металла на трубопроводы(воздуховоды) Gme |

|||||||

диаметр водовода = A водовода= т.к вода имеет значительную тепло-аккумулирующую способность

Gme на водоводы,паро топроводы Соотношение площади Q1= t=150-700C

(1) |

диаметру паропровода А паропровода

т.к. пар выделяет боль-шое

количество теплоты при конденсации

(r-удельная теплота

кон-денсации

проводы и конденса- >> сечения при: Q2 Избыточное давление 0,17МПа, tг=1300С (1,8) |

А

Gme

=Q3 tг=600С, tо=150С

(680) |

||||||

2. Расход металла на отопительные приборы |

||||||||

Gme<Gme |

- |

|||||||

Соотношение площади |

||||||||

(1) |

(0,82) |

- |

||||||

Примечания:

1.

в 600-1500 раз ,

в 600-1500 раз ,

в 900 раз.

В водяных системах отопления возникает

разрушающееся гидростатическое давление.

В США в высотных зданиях применяется

паровые системы отопления.

в 900 раз.

В водяных системах отопления возникает

разрушающееся гидростатическое давление.

В США в высотных зданиях применяется

паровые системы отопления.

2. Воздух и вода до определенной скорости движения перемещаются бесшумно.

3. Частичная конденсация пара (попутные теплопотери) и появление попутного конденсата вызывают шум при его движении.

4. Специальный не замерзающий теплоноситель – антифриз (токсичен) имеет место ускорение коррозионных процессов, наблюдается снижение теплообмена, происходит завоздушивание. Этот теплоноситель применяется при соответствующем обосновании.

1. Теплоснабжение системы водяного отопления с. 52 Сканави, Богословский

2. Тепловой пункт с.в.о. ст. 55

3. Теплогенераторы для местной системы отопления

4. Циркуляционные насосы с. О.

5. Смесительная установка

6. Водоструйный вентиль

7. Расширительный бак системы отопления ( открытый и закрытый)

Схема А- Тепловой пункт при зависимом прямоточном присоединении к тепловой сети без смешения

В схеме а) циркуляция воды осуществляется за счет разности давлений в точках присоединения системы к тепловой сети. t1=t2

Насосное циркуляционное давление , Па, для гидравлического расчета системы отопления определяется по формуле:

,

(2.1)

,

(2.1)

где

-

давление в точках присоединения системы

отопления к подающей и обратной трубе

тепловой сети ,Па;

-

давление в точках присоединения системы

отопления к подающей и обратной трубе

тепловой сети ,Па;

-

потери давления в теплопроводах

теплового пункта;

-

потери давления в теплопроводах

теплового пункта;

-

потери давления а регуляторе расхода

(50кПа = 5 м. вод. ст.)

-

потери давления а регуляторе расхода

(50кПа = 5 м. вод. ст.)

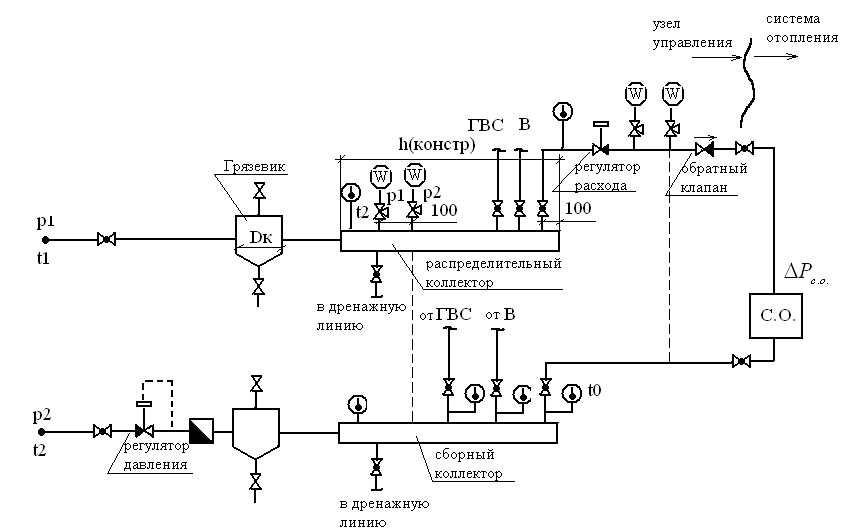

Тепловой пункт оснащён:

1. Распределительным коллектором (РК).

2. Сборным коллектором (СК).

3. Грязевиком , который подбирается по диаметру подводящего трубопровода, при этом следует проверить скорость воды в поперечном сечении корпуса грязевика, которая не должна быть > 0,05 м/с.

При центральном теплоснабжении в системе отопления циркулирует деаэрированная вода, что упрощает удаление воздуха из системы отопления при ее пуске. То есть увеличивается срок службы системы отопления.

4. Регулятор расхода устанавливается для стабилизации расхода воды при неравномерном отборе ее через ответвления. Применяется при подаче низкотемпературной воды, так как tг = t1 (105,950С).

Недостатки:

1. Невозможность местного регулирования tг.

2. Имеет место зависимость теплового режима здания, так как tг = t1.

3. Высота здания, в котором используется высокотемпературная вода, ограничена, так как необходимо сохранить гидростатическое давление достаточно высоким, чтобы предотвратить вскипание воды в системе отопления.

Достоинства:

Простота в конструкции и в обслуживании.

Схема Б - Тепловой пункт при зависимом присоединении к тепловой сети со смешением с помощью насоса.

Применяется данная схема если: tг < t1, если падение давления в системе отопления значительные, и если допускается повышение гидростатического давления до давления под которым находится вода в наружном обратном теплопроводе.

Выбор основного оборудования и расчет параметров работы аналогичен схеме А. Для подбора смесительного насоса необходимо определить расход воды поступающей в систему отопления из тепловых сетей, кг/ч:

,

,

(2.2)

(2.2)

где G0 – расход воды в смесительной перемычке, соответствующий требуемой подаче смесительного насоса, кг/ч:

,

(2.3)

,

(2.3)

Подача насоса:

,

(2.4)

,

(2.4)

где

=

0,77 кг/м3

=

0,77 кг/м3

- требуемое давление

смесительного насоса.

- требуемое давление

смесительного насоса.

Оно определяется разностью давлений в точках присоединения смесительной перемычки, т.е:

,

(2.5)

,

(2.5)

где

,

,

,

(2.6)

,

(2.6)

где

,

,

- потери давления в теплопроводах от

точек присоединения смесительной

перемычки к тепловым сетям до точек

присоединения системы отопления.

- потери давления в теплопроводах от

точек присоединения смесительной

перемычки к тепловым сетям до точек

присоединения системы отопления.

Потери давления

в регуляторе температур можно принять

в расчет 50 кПа (5 м. вод. ст).

в регуляторе температур можно принять

в расчет 50 кПа (5 м. вод. ст).

Расчетное насосное

давление

для

гидравлического расчета системы

отопления равно

:

для

гидравлического расчета системы

отопления равно

:

= , (2.7)

Схема В - Тепловой пункт при зависимом присоединении к тепловым сетям со смешение с помощью водоструйного элеватора.

Схема В наиболее экономична из-за низкой эффективности, связанной прежде всего с ограниченными возможностями регулирования системы отопления в эксплуатационных условиях.

Основным показателем работы водоструйного элеватора является коэффициент смешения:

,

(2.8)

,

(2.8)

Насосное давление , Па, для гидравлического расчёта системы отопления определяется по графику рисунок 10.19 (справочник проектировщика) в зависимости от U и разности давления подающей и обратной магистрали элеваторного узла до точки смешения, то есть:

,

(см. схему Б) (2.9)

,

(см. схему Б) (2.9)

,

(2.10)

,

(2.10)

Тип

и конструкция элеватора выбираются

после гидравлического расчета системы

отопления. Для этого по величине

расчетного расхода воды Gс.о

(кг/с) и

фактических потерь давления

(МПа)

определяются оптимальные размеры

элеватора.

(МПа)

определяются оптимальные размеры

элеватора.

Диаметр горловины:

,

(2.11)

,

(2.11)

Диаметр сопла:

,

(2.12)

,

(2.12)

Недостатки схем Б и В:

Незащищённость систем отопления от повышения в них гидростатического давления, непосредственно передающегося через обратный наружный теплопровод, до значения, опасного для отопительных приборов и элементов системы отопления.

Схема Г- Тепловой пункт с независимым присоединением системы отопления к тепловой сети.

Достоинства:

1. В

схеме А имеет место местный тепловой

гидравлический режим. ,

75>70 0С,

где t2

– температура воды в обратном наружном

теплопроводе.

,

75>70 0С,

где t2

– температура воды в обратном наружном

теплопроводе.

2. Сохраняется циркуляция за счёт теплосодержания воды до устранения аварии в тепловых сетях.

3. Служит дольше чем система отопления с местной котельной .

В схеме не допускается повышение гидростатического давления в системе отопления до давления Р2 (наружного теплопровода) по условиям прочности .

г

очень высокая,

тоже;

ухудшается состояние воздушной

среды в помещении.

г

очень высокая,

тоже;

ухудшается состояние воздушной

среды в помещении.

NB2

NB2

уменьшают

количество пара – регулирование

пропусками

уменьшают

количество пара – регулирование

пропусками .Чем

.Чем tв,

tв,

-

превышает предел, установленный

гигиеническими нормами

-

превышает предел, установленный

гигиеническими нормами

2175

Дж/кг).Диаметр конден-сатопровода

меньше диа-метра паропровода, т.к. при

одной и той же массе Vк<Vп

1000

раз

2175

Дж/кг).Диаметр конден-сатопровода

меньше диа-метра паропровода, т.к. при

одной и той же массе Vк<Vп

1000

раз ,

т.к с=1

,

т.к с=1

-теплоаккумулирующая

способность воздуха маленькая

-теплоаккумулирующая

способность воздуха маленькая .Кроме

того воздух – малотеплоёмкий

теплоноситель, поэтому при значительной

длине быстро охлаждается.

.Кроме

того воздух – малотеплоёмкий

теплоноситель, поэтому при значительной

длине быстро охлаждается.