- •Глава 1

- •Глава 2

- •Работоспособность и отказ

- •2.2. Влияние отказов на транспортный процесс

- •2.3. Методы определения технического состояния

- •2. Виды диагностических параметров (дп)

- •3. Виды средств диагностирования

- •5. Примеры практического использования аналитических зависимостей

- •2. Техническое обслуживание

- •3. Ремонт

- •2.6. Тактики обеспечения и поддержания работоспособности

- •Глава 3

- •3.1. Понятие о качестве и технико-эксплуатационных свойствах автомобилей

- •3.2. Надежность автомобилей

- •3.3. Реализуемые показатели качества автомобилей и парков

- •3.4. Классификация отказов

- •3.5. Показатели надежности сложных систем

- •Глава 4

- •4.1. Процесс восстановления изделий и их совокупностей

- •4.2. Механизм смешения отказов разных поколений

- •4.3. Показатели процесса восстановления

- •4.4. Практическое значение и методы определения показателей процесса восстановления

- •4.5. Процессы восстановления сложных систем и управление возрастной структурой парков

- •1. Расчет показателей возрастной структуры парка при дискретном списании

- •Глава 5

- •5.1. Понятие о нормативах и их назначении

- •5.2. Определение периодичности технического обслуживания

- •5.3. Определение трудозатрат при технической эксплуатации

- •2. Виды и структура норм при тэа

- •3. Методы нормирования

- •5.4. Определение потребности в запасных частях

- •3. Факторы увеличения расхода запасных частей

- •5.5. Нормирование и оценка ресурсов агрегатов и автомобилей

- •5.6. Применение статистических испытаний при нормировании и обосновании управленческих решений

- •Глава 6

- •6.1. Системы массового обслуживания

- •6.2. Классификация случайных процессов при технической эксплуатации автомобилей

- •6.3. Структура и показатели эффективности систем массового обслуживания

- •6.4. Факторы, влияющие на показатели эффективности средств обслуживания и методы интенсификации производства

- •6.5. Механизация и автоматизация как методы интенсификации производственных процессов

- •Глава 7

- •7.1. Назначение системы то и ремонта и основные требования к ней

- •7.2. Формирование структуры системы то и ремонта

- •7.3. Содержание и уровни регламентации системы то и ремонта

- •7.4. Фирменные системы то и ремонта

- •7.5. Практическое применение нормативов

- •4. Определение числа постов и размера площадей производственных участков.

- •Глава 8

- •8.1. Влияние условий эксплуатации

- •8.2. Методы учета условий эксплуатации

- •8.3. Ресурсное корректирование нормативов технической эксплуатации автомобилей

- •8.4. Оперативное корректирование нормативов технической эксплуатации автомобилей

- •Глава 9

- •9.1. Количественная оценка состояния автомобилей и автомобильных парков

- •9.3. Структурно-производственный анализ показателей эффективности технической эксплуатации

- •9.4. Цели технической эксплуатации автомобилей как подсистемы автомобильного транспорта

- •Глава 10

- •10.1. Понятие о технологическом процессе

- •10.2. Автомобиль как объект труда

- •Глава 11

- •11.1.Уборочно-моечные работы

- •11.3. Крепежные работы

- •11.4. Смазочно-заправочные работы

- •11.5. Разборочно-сборочные работы

- •11.6. Слесарно-механические работы

- •11.7. Тепловые работы

- •11.8. Кузовные работы

- •Глава 12

- •12.1.Цилиндропоршневая группа

- •12.2. Системы смазки и охлаждения двигателя

- •12.3. Система зажигания двигателя

- •12.4. Система питания двигателя

- •12.5. Двигатели с компьютерным управлением рабочими процессами

- •12.6. Агрегаты и механизмы трансмиссии

- •12.7. Тормозная система, рулевое управление и передний мост

- •12.8. Особенности технической эксплуатации шин и колес

- •12.9. Электрооборудование и охранные системы

- •Глава 13

- •13.1. Принципы построения, проектирования и типизации

- •13.2. Формы и методы организации

- •13.3. Технология и порядок проведения государственных технических осмотров

- •Глава 14

- •14.1. Определение понятия "управление производством"

- •14.2. Программно-целевые методы управления автомобильным транспортом и его подсистемами

- •14.3. Основные задачи и ресурсы инженерно-технической службы

- •14.4. Персонал инженерно-технической службы

- •Глава 15

- •15.1. Алгоритм и классификация методов принятия решений

- •15.2. Интеграция мнений специалистов

- •15.3. Принятие решений

- •Глава 16

- •16.1. Организационно-производственная структура инженерно-технической службы

- •16.2. Методы организации

- •16.3. Система организации и управления

- •16.4. Планирование и учет

- •16.5. Оперативное управление

- •16.6. Лицензирование и сертификация процессов и услуг технической эксплуатации

- •Глава 17

- •17.1. Источники и методы получения информации

- •17.2. Документооборот, планирование и учет в системах поддержания работоспособности

- •Глава 18

- •18.1. Принципы построения информационных систем

- •18.2. Структура и функционирование информационных систем управления производством

- •18.3. Безбумажные технологии и средства идентификации

- •Глава 19

- •19.1. Изделия и материалы,

- •19.2. Факторы, влияющие на потребность в запасных частях и материалах

- •19.3. Система материально-технического обеспечения автомобильного транспорта

- •Глава 20

- •20.1. Определение номенклатуры и объемов хранения деталей на складах

- •20.2. Управление запасами на складах

- •20.3. Организация складского хозяйства и учета расхода запасных частей и материалов на предприятиях

- •Глава 21

- •21.1. Факторы, влияющие на расход топлива

- •21.2. Нормирование расхода топлива и других материалов

- •21.3. Перевозка, хранение и раздача топлив и смазочных материалов

- •21.4. Ресурсосбережение на автомобильном транспорте

- •Глава 22

- •22.1. Факторы, влияющие на работоспособность автомобилей в экстремальных условиях

- •22.2. Особенности эксплуатации автомобилей при низких температурах

- •22.3. Способы и средства, облегчающие пуск при безгаражном хранении автомобилей в зимних условиях

- •22.4. Особенности технической эксплуатации

- •Глава 23

- •23.1. Автомобили, осуществляющие пассажирские перевозки

- •23.2. Автомобили для междугородных и международных перевозок

- •23.3. Специализированный подвижной состав

- •Глава 24

- •24.1. Виды и свойства альтернативных топлив

- •24.2. Переоборудование автомобилей для работы на газовом топливе

- •24.3. Снабжение газовым топливом

- •24.4. Требования к производственно-технической базе предприятий, эксплуатирующих гба

- •24.5. Особенности организации технического обслуживания и текущего ремонта гба

- •Глава 25

- •25.1. Специфика использования некоммерческих автомобилей

- •25.2. Организация технической эксплуатации

- •Глава 26

- •26.1. Экологическая безопасность автотранспортного комплекса

- •26.2. Виды и источники воздействий автотранспортного комплекса

- •26.3. Компоненты и размеры загрязнения окружающей среды

- •Глава 27

- •27.1. Обеспечение нормативных

- •27.2. Комплектование парка автомобилями с улучшенными экологическими характеристиками

- •27.3. Выбор и применение экологичных топлив, масел и эксплуатационных материалов

- •27.4. Организация работы по обеспечению экологической безопасности

- •Глава 28

- •28.1. Интенсивная и экстенсивная формы развития производства

- •28.2. Факторы, определяющие научно-технический прогресс в сфере технической эксплуатации автомобилей

- •Глава 29

- •29.1. Концепция обеспечения, контроля и регулирования нормативного технического состояния автомобильного парка россии

- •29.2. Совершенствование системы обеспечения работоспособности автомобилей

- •29.3. Формирование и развитие рынка услуг

- •29.4. Повышение и обеспечение в эксплуатации требований к экологической безопасности автомобилей

- •29.5. Развитие новых информационных технологий

- •29.6. Развитие и совершенствование систем управления качеством

- •1. Тормозные системы

- •2. Рулевое управление

- •3. Внешние световые приборы

- •4. Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла

- •5. Колеса и шины

- •6. Двигатель

- •Глава 1

- •Глава 2

- •Глава 3

29.2. Совершенствование системы обеспечения работоспособности автомобилей

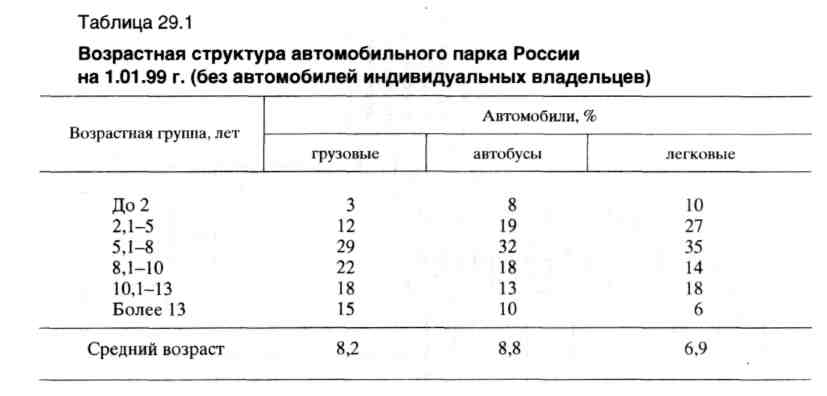

Рассматривая эти перспективы, необходимо, во-первых, различать автомобили современной конструкции, технического уровня, надежности и качества и те, которые будут формировать автомобильный парк через 5, 10, 15 лет. При этом обновление парка автомобилями новой конструкции происходит постепенно с учетом темпов списания и пополнения и фактических сроков службы автомобилей (см. гл. 4). Так же как и теперь, в будущем в парке будут сосуществовать автомобили нескольких поколений и технических уровней. Действительно, в 2005-2010 гг. в парке будут работать автомобили выпуска 1995-1999 гг. (табл. 29.1).

Во-вторых, ответить на вопрос, имеются ли научные или практические конструктивные или другие основания замены действующей планово-предупредительной системы обеспечения работоспособности автомобилей в эксплуатации. Приводимые в учебнике материалы (см. гл. 1-9), имеющийся отечественный и зарубежный опыт свидетельствуют о том, что для сложных восстанавливаемых изделий, какими являются автомобили, обеспечить гарантированный уровень работоспособности, важный для надежности транспортного процесса, вне планово-предупредительной системы невозможно.

Ее значение состоит не в том, что гарантируется абсолютная работоспособность (что невозможно для случайных процессов, свойственных эксплуатации), а в том, что уровнем работоспособности можно управлять, зная, какие ресурсы при этом необходимы. Поэтому, в-третьих, для ближайших 10-20 лет целесообразно рассматривать возможные варианты совершенствования планово-предупредительной системы, ее структуру, режимы, уровни регламентации и др.

При работе автомобилей под влиянием различных факторов (см. дерево систем технической эксплуатации в приложении 1) возникает совокупность отказов (неисправностей), каждый из которых является случайной величиной, характеризуемой наработкой х, и ее средним значением xt, видом закона распределения, вариацией ип стоимостью предупреждения dj, устранения с, отказа и другими показателями. Система ТО и Р упорядочивает этот случайный поток, разделяя его на группы. Горизонтальная штрих-пунктирная линия (рис. 29.1) разделяет воздействия по целям:

направленные на поддержание работоспособности (профилактическая стратегия I) и выполняемые с неслучайными наработками - периодичностями ТО los;

направленные на восстановление утраченной работоспособности (стратегия II) и производимые по потребности при случайных в общем случае наработках х,-.

Экономические, технологические и организационные условия разделяют

воздействия (вертикальные штрих-пунктирные линии) по тактикам их выполнения. В результате использования экономических и других критериев стратегия I развивается по двум принципиальным вариантам: выполнение технического обслуживания по наработке при las без предварительного контроля (1-1) и с предварительным контролем при /оу - диагностикой (1-2), т.е. по состоянию. В зависимости от экономических условий, надежности изделий и поставленных целей любая из этих стратегий может оказаться рациональной, но стратегия 1-2 может совершенствоваться и дальше. В случае стратегии 1-21 используются стационарные, а затем главным образом компактные и мобильные контрольно-диагностические средства. Основными условиями применения этой тактики являются точность, надежность и универсальность самих контрольно-диагностических средств и снижение затрат на их приобретение и эксплуатацию. При этом возможны два варианта развития тактики 1-21. При первом (1-211) проводится контроль работоспособности, выполняемый с определенной (постоянной или изменяющейся) периодичностью, и "корректирование" технического состояния по результатам этого контроля. При втором (1-212) по результатам контроля дается прогноз работоспособности, который позволяет на следующем шаге или корректировать периодичность последующего контроля, или уточнить предстоящий объем работ.

Система встроенных контрольно-диагностических средств (1-22) может развиваться в двух основных направлениях. Первое направление (1-221) связано с созданием средств, сигнализирующих теми или иными способами об уровне работоспособности изделия. Это может быть достигнуто, например, при отборе информации о техническом состоянии с заданной периодичностью, например при ТО, при сигнализации о достижении заданных (предельных, допустимых значений и т.д.) параметров технического состояния и т.д. Эта информация может анализироваться на месте, где и принимается решение, или централизованно. Вторым направлением (1-222) является использование таких встроенных контрольно-диагностических средств, которые позволяют не только определять, но и прогнозировать уровень работоспособности.

Аналогичные членение и совершенствование возможны и для стратегии II. Однако технологические цели будут иными. Например, контроль при отказе имеет целью определить причины отказа и уточнить характер и технологию (трудоемкость, стоимость, последовательность и продолжительность) восстановительных работ (стратегия П-2).

Для автомобиля в целом как совокупности агрегатов, узлов и систем могут применяться все рассмотренные варианты стратегий (до уровней 1-222 и Н-222 включительно), которые не меняют существа планово-предупредительной системы ТО и Р, заключающегося в получении теми или иными способами упреждающей информации о состоянии изделия, планировании и проведении работ по поддержанию его работоспособности.

При этом необходимо учитывать, что работоспособность самих внешних или встроенных контрольно-диагностических средств, включающих десятки элементов, должна также обеспечиваться планово-предупредительной системой, включая метрологический контроль.

Структура системы ТО и ремонта может совершенствоваться следующим образом.

Для индивидуальных автомобилей (легковые, грузопассажирские, микроавтобусы) наиболее распространенной будет система с одним основным видом ТО, сопоставимым по периодичности со среднегодовым пробегом этих автомобилей 10-20 тыс. км и предшествующим по времени государственному техническому осмотру, а в перспективе совмещенным с ним.

Для коммерческих грузовых и пассажирских автомобилей система ТО и ремонта может развиваться при сохранении планово-предупредительных принципов в следующих направлениях.

Увеличение периодичности ТО в соответствии с повышением надежности автомобилей, качества их технической эксплуатации, применяемых эксплуатационных материалов и повышением квалификации персонала.

Для интенсивно эксплуатируемых коммерческих автомобилей (междугородные и международные перевозки, городские и пригородные пассажирские перевозки) будет развиваться корректирование нормативов, а в ряде случаев и структуры системы, вплоть до индивидуализации нормативов с учетом условий эксплуатации и технического состояния автомобилей (см. гл. 23) и показаний встроенных контрольно-диагностических средств. Этой тенденции будут благоприятствовать совершенствование информационного обеспечения технической эксплуатации, оперативный помашинный учет воздействий, оборудование автомобилей большой грузоподъемности и вместимости встроенной системой диагностики и режимометрами.

Применение новых информационных технологий в ТЭА, сопровождаемое сокращением затрат при организации помашинного учета, позволит при необходимости изменять структуру системы, увеличивая число видов ТО (см. гл. 7), а также индивидуализировать моменты замены (списания или продажи) автомобилей с учетом экономических и технических критериев, управляя возрастной структурой парков.

Повышение надежности агрегатов и систем автомобилей, антикоррозионной стойкости кузовов и кабин, регулирование сроков службы позволит отказаться от полнокомплектного капитального ремонта автомобилей. Улучшение ремонтопригодности автомобилей и агрегатов, применение компактных и мобильных средств диагностики, обслуживания и ремонта позволит постепенно для коммерческих автомобилей переходить к углубленному ремонту ряда агрегатов без снятия их с автомобиля (так называемый нарамный ремонт), что существенно сократит простои автомобиля в ремонте.

Ремонтная подотрасль в основном сосредоточится на восстановлении деталей, особенно базовых и основных, до уровня новых, что обеспечит существенное повышение ресурсов ремонтируемых агрегатов и систем.

Будет возрастать приспособленность конструкции автомобилей к утилизации и вторичному использованию (рециклингу), в котором будут принимать непосредственное и расширяющееся участие производители автомобилей и

материалов, что позволит снизить загрязнение окружающей среды отходами и утилем.

Согласно имеющимся оценкам и перспективным технологиям около 75% (по массе) деталей и материалов современного автомобиля (металлические детали, масла, технические жидкости) могут быть переработаны и вторично использованы, в том числе при производстве и эксплуатации автомобилей. Остальные отходы, образующиеся при переработке списанных автомобилей (пластики, краска, резина, стекло и т.д.), подлежат дроблению или измельчению с последующим использованием в других отраслях, например в строительстве, или по экологическим требованиям захоронению.

Принципиальное изменение планово-предупредительной системы возможно при следующем шаге, когда изделию (или его элементам) будет обеспечено поддержание работоспособности методами резервирования или самовосстановления в пределах установленного срока службы. Здесь возможны два решения: или использование "абсолютно надежных" материалов и изделий, вероятность отказа которых за заданную наработку ничтожно мала (резервирование, повышение надежности элементов конструкции), или применение иных принципов конструирования, предусматривающих самовосстановление изделия. Целесообразность подобной трансформации таких массовых изделий, как автомобиль, должна быть подвергнута тщательной экономической, социологической, конструкторской и технологической проработке.

Что же касается обозримого будущего, то в планово-предупредительной системе технического обслуживания автомобилей будут использоваться все рассмотренные в гл. 7 и 29 варианты в пропорциях, определяемых конкретными технико-экономической и целевой ситуациями в экономике и на автомобильном транспорте.