- •Глава 1

- •Глава 2

- •Работоспособность и отказ

- •2.2. Влияние отказов на транспортный процесс

- •2.3. Методы определения технического состояния

- •2. Виды диагностических параметров (дп)

- •3. Виды средств диагностирования

- •5. Примеры практического использования аналитических зависимостей

- •2. Техническое обслуживание

- •3. Ремонт

- •2.6. Тактики обеспечения и поддержания работоспособности

- •Глава 3

- •3.1. Понятие о качестве и технико-эксплуатационных свойствах автомобилей

- •3.2. Надежность автомобилей

- •3.3. Реализуемые показатели качества автомобилей и парков

- •3.4. Классификация отказов

- •3.5. Показатели надежности сложных систем

- •Глава 4

- •4.1. Процесс восстановления изделий и их совокупностей

- •4.2. Механизм смешения отказов разных поколений

- •4.3. Показатели процесса восстановления

- •4.4. Практическое значение и методы определения показателей процесса восстановления

- •4.5. Процессы восстановления сложных систем и управление возрастной структурой парков

- •1. Расчет показателей возрастной структуры парка при дискретном списании

- •Глава 5

- •5.1. Понятие о нормативах и их назначении

- •5.2. Определение периодичности технического обслуживания

- •5.3. Определение трудозатрат при технической эксплуатации

- •2. Виды и структура норм при тэа

- •3. Методы нормирования

- •5.4. Определение потребности в запасных частях

- •3. Факторы увеличения расхода запасных частей

- •5.5. Нормирование и оценка ресурсов агрегатов и автомобилей

- •5.6. Применение статистических испытаний при нормировании и обосновании управленческих решений

- •Глава 6

- •6.1. Системы массового обслуживания

- •6.2. Классификация случайных процессов при технической эксплуатации автомобилей

- •6.3. Структура и показатели эффективности систем массового обслуживания

- •6.4. Факторы, влияющие на показатели эффективности средств обслуживания и методы интенсификации производства

- •6.5. Механизация и автоматизация как методы интенсификации производственных процессов

- •Глава 7

- •7.1. Назначение системы то и ремонта и основные требования к ней

- •7.2. Формирование структуры системы то и ремонта

- •7.3. Содержание и уровни регламентации системы то и ремонта

- •7.4. Фирменные системы то и ремонта

- •7.5. Практическое применение нормативов

- •4. Определение числа постов и размера площадей производственных участков.

- •Глава 8

- •8.1. Влияние условий эксплуатации

- •8.2. Методы учета условий эксплуатации

- •8.3. Ресурсное корректирование нормативов технической эксплуатации автомобилей

- •8.4. Оперативное корректирование нормативов технической эксплуатации автомобилей

- •Глава 9

- •9.1. Количественная оценка состояния автомобилей и автомобильных парков

- •9.3. Структурно-производственный анализ показателей эффективности технической эксплуатации

- •9.4. Цели технической эксплуатации автомобилей как подсистемы автомобильного транспорта

- •Глава 10

- •10.1. Понятие о технологическом процессе

- •10.2. Автомобиль как объект труда

- •Глава 11

- •11.1.Уборочно-моечные работы

- •11.3. Крепежные работы

- •11.4. Смазочно-заправочные работы

- •11.5. Разборочно-сборочные работы

- •11.6. Слесарно-механические работы

- •11.7. Тепловые работы

- •11.8. Кузовные работы

- •Глава 12

- •12.1.Цилиндропоршневая группа

- •12.2. Системы смазки и охлаждения двигателя

- •12.3. Система зажигания двигателя

- •12.4. Система питания двигателя

- •12.5. Двигатели с компьютерным управлением рабочими процессами

- •12.6. Агрегаты и механизмы трансмиссии

- •12.7. Тормозная система, рулевое управление и передний мост

- •12.8. Особенности технической эксплуатации шин и колес

- •12.9. Электрооборудование и охранные системы

- •Глава 13

- •13.1. Принципы построения, проектирования и типизации

- •13.2. Формы и методы организации

- •13.3. Технология и порядок проведения государственных технических осмотров

- •Глава 14

- •14.1. Определение понятия "управление производством"

- •14.2. Программно-целевые методы управления автомобильным транспортом и его подсистемами

- •14.3. Основные задачи и ресурсы инженерно-технической службы

- •14.4. Персонал инженерно-технической службы

- •Глава 15

- •15.1. Алгоритм и классификация методов принятия решений

- •15.2. Интеграция мнений специалистов

- •15.3. Принятие решений

- •Глава 16

- •16.1. Организационно-производственная структура инженерно-технической службы

- •16.2. Методы организации

- •16.3. Система организации и управления

- •16.4. Планирование и учет

- •16.5. Оперативное управление

- •16.6. Лицензирование и сертификация процессов и услуг технической эксплуатации

- •Глава 17

- •17.1. Источники и методы получения информации

- •17.2. Документооборот, планирование и учет в системах поддержания работоспособности

- •Глава 18

- •18.1. Принципы построения информационных систем

- •18.2. Структура и функционирование информационных систем управления производством

- •18.3. Безбумажные технологии и средства идентификации

- •Глава 19

- •19.1. Изделия и материалы,

- •19.2. Факторы, влияющие на потребность в запасных частях и материалах

- •19.3. Система материально-технического обеспечения автомобильного транспорта

- •Глава 20

- •20.1. Определение номенклатуры и объемов хранения деталей на складах

- •20.2. Управление запасами на складах

- •20.3. Организация складского хозяйства и учета расхода запасных частей и материалов на предприятиях

- •Глава 21

- •21.1. Факторы, влияющие на расход топлива

- •21.2. Нормирование расхода топлива и других материалов

- •21.3. Перевозка, хранение и раздача топлив и смазочных материалов

- •21.4. Ресурсосбережение на автомобильном транспорте

- •Глава 22

- •22.1. Факторы, влияющие на работоспособность автомобилей в экстремальных условиях

- •22.2. Особенности эксплуатации автомобилей при низких температурах

- •22.3. Способы и средства, облегчающие пуск при безгаражном хранении автомобилей в зимних условиях

- •22.4. Особенности технической эксплуатации

- •Глава 23

- •23.1. Автомобили, осуществляющие пассажирские перевозки

- •23.2. Автомобили для междугородных и международных перевозок

- •23.3. Специализированный подвижной состав

- •Глава 24

- •24.1. Виды и свойства альтернативных топлив

- •24.2. Переоборудование автомобилей для работы на газовом топливе

- •24.3. Снабжение газовым топливом

- •24.4. Требования к производственно-технической базе предприятий, эксплуатирующих гба

- •24.5. Особенности организации технического обслуживания и текущего ремонта гба

- •Глава 25

- •25.1. Специфика использования некоммерческих автомобилей

- •25.2. Организация технической эксплуатации

- •Глава 26

- •26.1. Экологическая безопасность автотранспортного комплекса

- •26.2. Виды и источники воздействий автотранспортного комплекса

- •26.3. Компоненты и размеры загрязнения окружающей среды

- •Глава 27

- •27.1. Обеспечение нормативных

- •27.2. Комплектование парка автомобилями с улучшенными экологическими характеристиками

- •27.3. Выбор и применение экологичных топлив, масел и эксплуатационных материалов

- •27.4. Организация работы по обеспечению экологической безопасности

- •Глава 28

- •28.1. Интенсивная и экстенсивная формы развития производства

- •28.2. Факторы, определяющие научно-технический прогресс в сфере технической эксплуатации автомобилей

- •Глава 29

- •29.1. Концепция обеспечения, контроля и регулирования нормативного технического состояния автомобильного парка россии

- •29.2. Совершенствование системы обеспечения работоспособности автомобилей

- •29.3. Формирование и развитие рынка услуг

- •29.4. Повышение и обеспечение в эксплуатации требований к экологической безопасности автомобилей

- •29.5. Развитие новых информационных технологий

- •29.6. Развитие и совершенствование систем управления качеством

- •1. Тормозные системы

- •2. Рулевое управление

- •3. Внешние световые приборы

- •4. Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла

- •5. Колеса и шины

- •6. Двигатель

- •Глава 1

- •Глава 2

- •Глава 3

26.3. Компоненты и размеры загрязнения окружающей среды

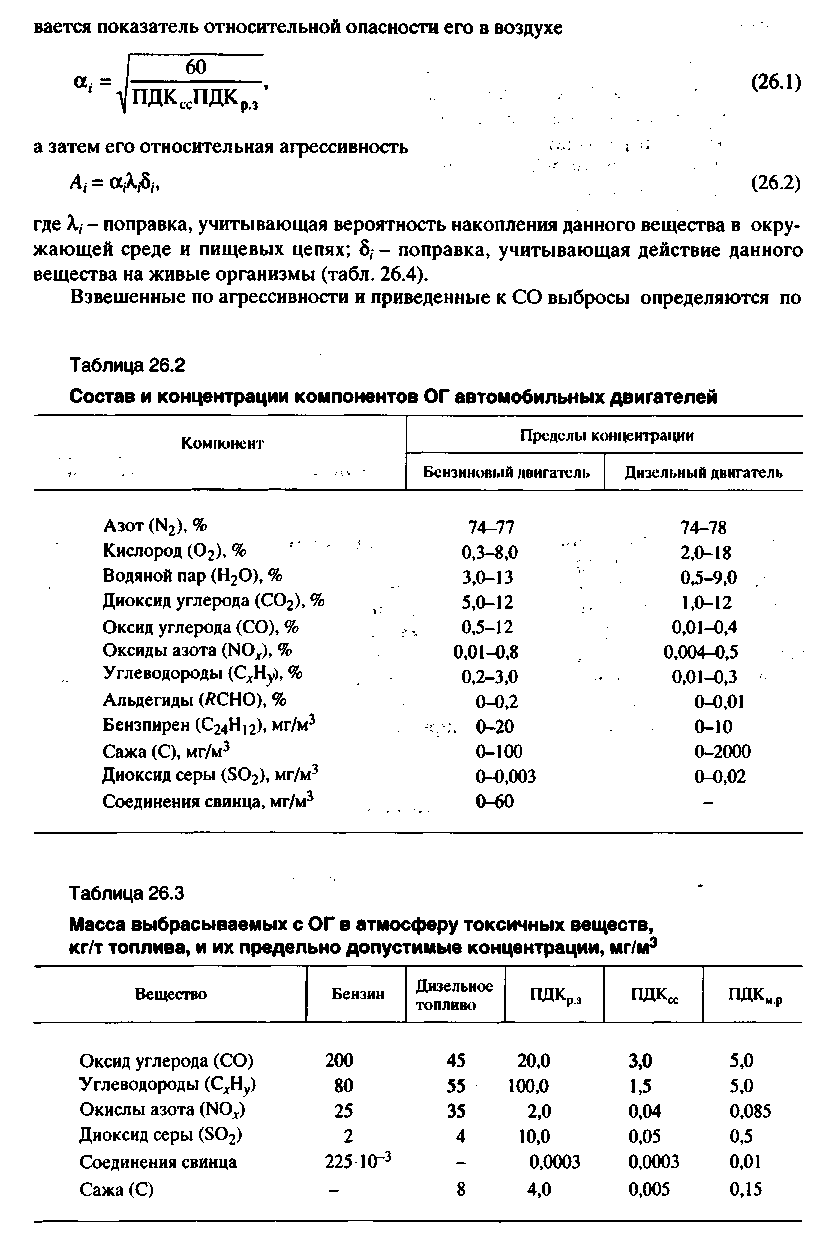

Автомобильный парк России ежегодно потребляет около 50 млн т моторного топлива. При этом в атмосферу с ОГ автомобилей выбрасывается более 200 различных веществ, часть из которых токсична (табл. 26.2).

По степени воздействия на организм человека токсичные вещества подразделяются на четыре класса: 1 - чрезвычайно опасные, 2 - высокоопасные, 3 - умеренно опасные, 4 - малоопасные.

В число токсичных выбросов автомобилей входят: диоксид серы и соединения свинца - 1-й класс опасности; диоксид азота и альдегиды - 2-й класс; сажа - 3-й класс; оксид углерода и углеводороды - 4-й класс опасности.

Для токсичных веществ установлены предельно допустимые концентрации (ПДК) (табл. 26.3):

в рабочей зоне (ПДКр 3);

среднесуточная в атмосфере населенных мест (TIJIK^);

максимальная разовая в воздухе населенных мест (ПДКМ р).

Массовые выбросы токсичных веществ в атмосферу от автомобильного парка распределяются следующим образом (Россия/США), %: СО - 74,0/77,5; С^Н^ -10,4/8,6; NO, - 13,2/10,5; S02 - 1,9/1,1; С - 0,5/2,3; Pb - 0,02/0,002.

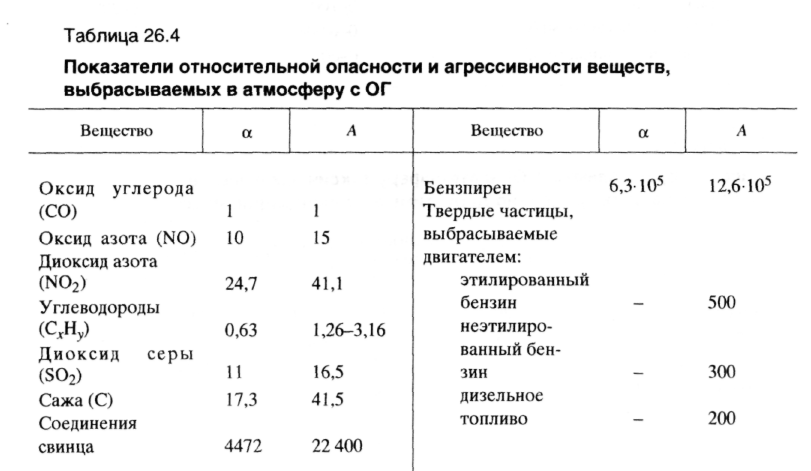

Поскольку опасность токсичных веществ неодинакова, приоритетность мероприятий, обеспечивающих повышение экологической безопасности АТК, следует определять не только по массовым выбросам (GMi), но и по приведенным (Gn/). Последние определяются следующим образом. По каждому /-му веществу рассчиты-

формуле

![]()

Если отнести затраты на соответствующее мероприятие Sn к получаемому в результате его реализации сокращению приведенного загрязнения окружающей среды /-м компонентом AGra, то полученный показатель будет характеризовать эколого-экономическую эффективность и может служить инструментом выбора первоочередных мероприятий, направленных на обеспечение экологической безопасности АТК.

Распределение взвешенных по агрессивности и приведенных к СО выбросов в атмосферу от автомобильного парка России, по сравнению с распределением массовых выбросов, изменяется следующим образом - приведенные (массовые), %:

Из![]() приведенных

данных видно, что приоритетными являются

мероприятия, обеспечивающие для

бензиновых автомобилей сокращение

выбросов NO, и соединений

свинца, а для дизельных - NOx

и сажи.

приведенных

данных видно, что приоритетными являются

мероприятия, обеспечивающие для

бензиновых автомобилей сокращение

выбросов NO, и соединений

свинца, а для дизельных - NOx

и сажи.

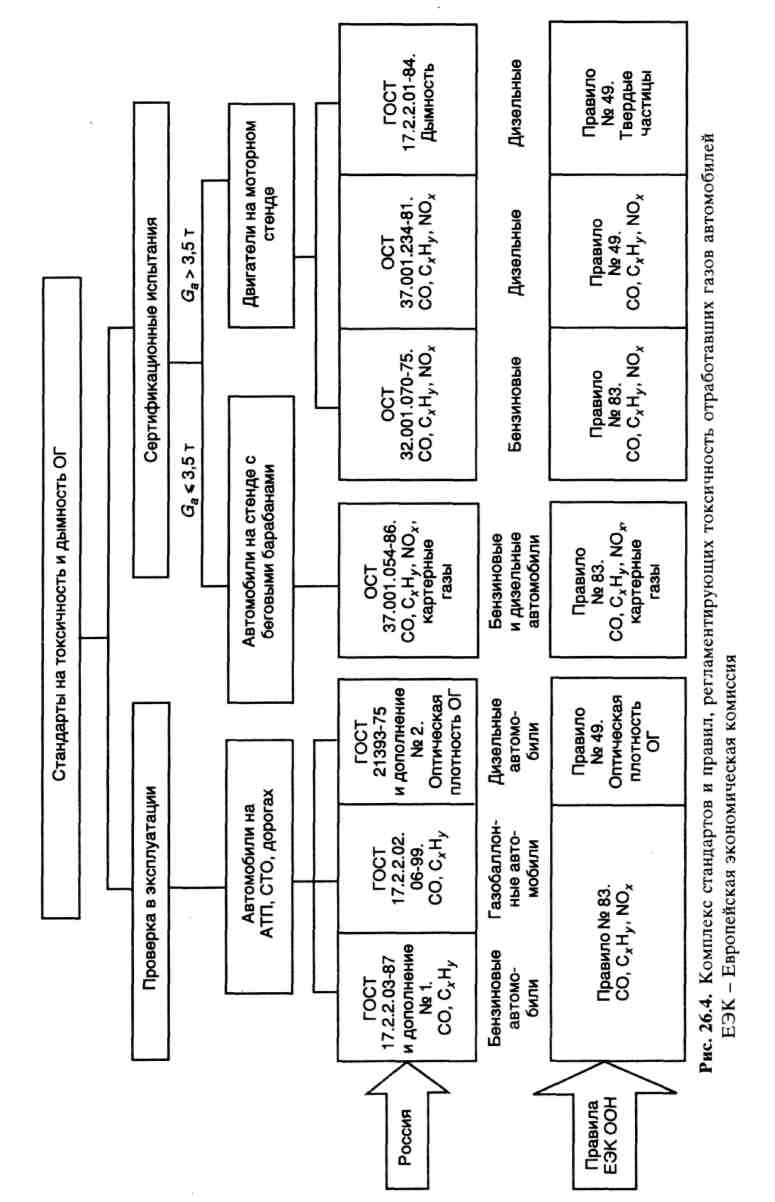

С целью ограничения выбросов вредных веществ в атмосферу уровни токсичности ОГ автомобилей в большинстве стран, в том числе в России, регламентированы специальными стандартами и правилами. Необходимо иметь в виду, что для оценки токсичности новых или подготавливаемых к производству автомобилей применяются одни стандарты, а для оценки токсичности автомобилей в эксплуатации - другие (рис. 26.4).

В первом случае на дорогом и сложном оборудовании заводы-изготовители определяют токсичность ОГ новых автомобилей и двигателей.

Бензиновые и дизельные автомобили с полной массой Gа *£ 3,5 т ис-пытываются на стенде с беговыми барабанами, имитирующем движение автомобиля с различными скоростями и нагрузками (ездовой цикл). При этом измеряются удельные выбросы, г/км, СО, С^Н>5 NOx и выбросы твердых частиц в граммах на одно испытание. Контролируются также выбросы картерных газов и

испарения из системы питания. Токсичность бензиновых и дизельных двигателей, устанавливаемых на автомобили с полной массой Ga > 3,5 т, оценивается при испытаниях на моторном стенде при различных нагрузках (9-режимный цикл для бензиновых и 13-режимный цикл для дизельных). При этом измеряются выбросы, гДкВтч).

Сравнение полученных результатов с нормативными значениями выбросов, указанными в стандартах, позволяет оценить экологичность вновь созданных конструкций.

Контроль токсичности ОГ автомобилей в эксплуатации (на АТП, СТО, постах ГИБДД) упрощен и выполняется с помощью небольших и недорогих газоанализаторов и дымомеров.

В России в соответствии с ГОСТ 17.2.2.03-87, дополнением к нему № 1 (1999 г.) и ГОСТ 17.2.2.02.06-99 г., нормируемыми параметрами токсичности ОГ бензиновых и газобаллонных автомобилей в эксплуатации являются оксид углерода (СО, %) и углеводороды (СДу, млн-1). Согласно ГОСТ 21393-75 и дополнению к нему № 2 (1999 г.) нормируемым параметром дымности ОГ дизельных автомобилей является оптическая плотность ОГ. Основным нормируемым параметром является натуральный показатель ослабления светового потока К, вспомогательным -коэффициент ослабления светового потока N.

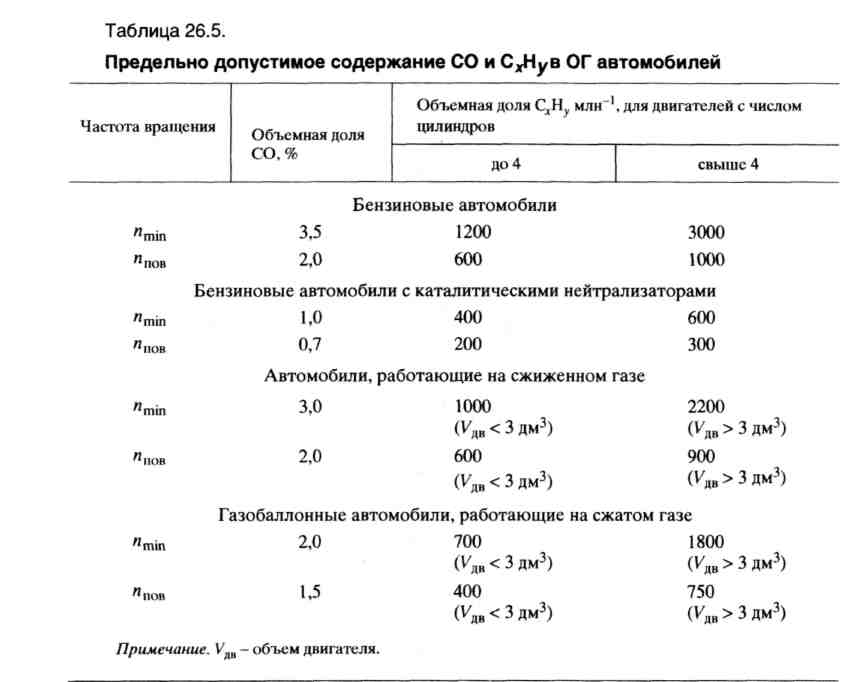

У бензиновых и газобаллонных автомобилей измерения СО и С^Н^ проводятся на двух частотах вращения коленчатого вала (птт и п,юн) при прогретом двигателе,

работающем в режиме холостого хода. Величина частот и допустимые значения СО и СхНу устанавливаются ТУ завода-изготовителя, и приводятся в инструкции по эксплуатации. Если эти значения не установлены, принимают nmin = 800 ± 50 мин-1 и япов = 3000 ± 100 мин-1. Предельно допустимые значения СО и С^Н^ для автомобилей, выпущенных после 01.01.99 г., должны быть в пределах, указанных заводом-изготовителем, но не выше приведенных в табл. 26.5.

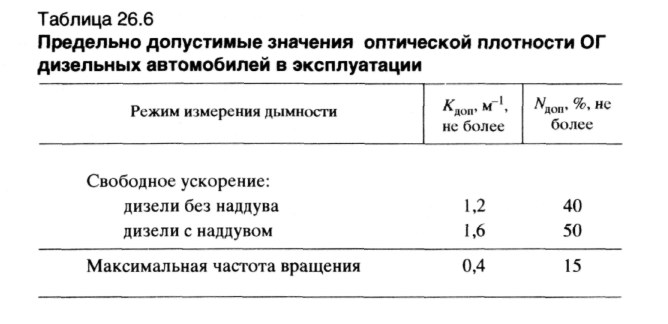

Оптическая плотность ОГ дизельных автомобилей не должна превышать значений, указанных в табл. 26.6.

При контрольных проверках дымности автомобилей в условиях эксплуатации, например органами ГИБДД, допускается превышение приведенных в табл. 26.6 норм для режима свободного ускорения не более чем на 0,5 м-1.

В соответствии с законом "Об охране окружающей природной среды" ограничиваются выбросы и от производственной деятельности предприятий АТК. Каждому АТП, имеющему ПТБ (стационарные источники загрязнения), органами Госкомприроды и Госкомсанэпиднадзора устанавливаются лимиты предельно допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферу, предельно допустимых сбросов загрязнений со сточными водами (ПДС) и лимиты размещения отходов производства.

За загрязнение окружающей среды в пределах установленных лимитов с предприятий взимается плата. В случае превышения лимитов плата увеличивается в 5-10 раз. Установлена также плата за землю и пользование водой.

Размеры платы за загрязнение окружающей среды (ПДВ, ПДС, размещение промышленных отходов) в разных субъектах РФ различны. Среднегодовые расходы АТП по этим платежам, например, в Московской области (1999 г.) составляли: аренда земли - 350 руб./1 автомобиль, водопотребление и водоотведение -6300 руб./1 автомобиль, размещение и утилизация промышленных отходов -750 руб./1 автомобиль.

Порядок исчисления и размеры платы за использование природных ресурсов и загрязнение окружающей среды определяются правительством РФ.