- •1. Место и роль я. В ряду других наук. Междисциплинарные связи я. Разделы и отрасли я. Цель и задачи я.

- •2. Сущность и функции языка.

- •3. Основные теории происхождения языка.

- •4. Троякий аспект звуков речи: акустический, биолого-физиологический, лингвистический. (не весь)

- •5. Теория фонемы. Признаки фонем. Аллофоны. Дистрибуция фонемы.

- •6. Фонетическое членение речи.

- •7. Интонация и ёё функции.

- •Функции интонации

- •8. Ударение: его виды и функции.

- •9. Виды клитиков. (не весь)

- •10. Слог: понятие и структура слога, теории слога, классификация слогов.

- •11. Классификации согласных звуков.

- •12. Классификации гласных звуков.

- •13. Речевой аппарат человека.

- •14. Комбинаторные изменения звуков: ассимиляция, диссимиляция, аккомодация.

- •15. Позиционные изменения звуков.

- •16. Слово как основная единица языка.

- •17. Понятие внутренней формы. Народная этимология.

- •18. Проблема лексического значения слова в современной лингвистике. Составляющие лексического значения слова: референт, денотат, сигнификат, коннотат.

- •24. Синонимический ряд. Функции синонимов в тексте.

- •25. Омонимия. Критерии разграничения синонимов и омонимов. Виды омонимов. Причины появления омонимов.

- •26. Парадигматические ряды слов в лексической системе языка: тематические группы, группы слов, объединённых гипо-гиперонимическими отношениями, семантическое поле, синонимический ряд.

- •27. Антонимы. Классификация антонимов. Внутрисловная антонимия или энантиосемия.

- •28. Фразеологизмы: понятие и типология. Стилистические функции фразеологизмов.

- •29. Грамматика как раздел языкознания. Понятие грамматического значения. Отличительные черты грамматического значения языковой единицы в сравнении с лексическим значением.

- •30. Способы выражения грамматического значения.

- •31. Аналитические и синтетические способы выражения грамматических значений. (не весь)

- •32. Понятие морфемы. Виды морфем. Производная и непроизводная основы.

- •33. Виды аффиксов. Понятие нулевого аффикса (нуль морфемы).

- •34. Синтаксис как раздел языкознания. Основные синтаксические единицы: краткая характеристика.

- •35. Словосочетание как минимальная синтаксическая единица. Виды связи слов внутри словосочетания.

- •36. Валентность и её функции в процессе овладения языком. (не весь)

- •37. Понятие предикации. Способы её выражения.(не весь)

- •38. Предложение. Типология простых предложений.

- •39. Объективные и субъективные аспекты высказывания. Модус и диктум. Виды модальностей.

- •40. Понятие прагматики. Основные коммуникативно-прагматические категории высказывания, ориентированные на говорящего. (не весь)

- •41. Коммуникативно-прагматические категории высказывания, ориентированные на слушающего: категории целенаправленности, информативности, социальный аспект. Максимы Грайса. (не весь)

- •42. Категория дейксиса и дейктические слова.

- •43. Тема-рематическое членение высказывания.

- •44. Письменность: основные этапы развития.

- •45. Алфавит: виды и функции.

- •46. Орфография и её основные принципы.

- •47. Транскрипция и транслитерация.

- •48. Типы письма: пиктографическое, силлабическое, идеографическое, фонографическое. (в тетради)

- •49. Фразеология как раздел языкознания. Отличия ф. От свободных сочетаний слов. Виды фразеологизмов.

- •50. Лингвистические и энциклопедические словари: функции и виды.

- •51. Фразеологические сращения, фразеологические единства, фразеологические сочетания: сходства и отличия.

- •52. Типологическая классификация языков.

- •53. Язык и речь.

- •54. Язык как система.

- •55. Теории языкового знака.

- •56. Искусственные и международные языки.

- •57. Язык и диалект. Язык нации и язык народности.

- •58. Языковые контакты: смешение и скрещивание языков.(есть!)

- •59. Языковые контакты: lingua franca, креольские языки, пиджин

- •60. Генеалогическая классификация языков.

- •61. Части речи.

53. Язык и речь.

Если мы обратимся к классическому труду Ф.де Соссюра «Курс общей лингвистики», то прочтём, что в нём речевая деятельность человека (langage) рассматривается как сумма двух компонентов: собственно речи, имеющей характер индивидуального психического явления (parole) и языка (langue), как надындивидуального, социального явления, имеющего системный характер.

Отмечая взаимосвязь языка и речи, Соссюр, тем не менее, подчёркивал: «Язык существует в коллективе как совокупность отпечатков, имеющихся у каждого в голове, наподобие словаря, экземпляры которого, вполне тождественные, находились бы в пользовании многих лиц. Это, таким образом, нечто имеющееся у каждого, вместе с тем общее всем и находящееся вне воли тех, кто им обладает. Этот модус существования языка может быть представлен следующей формулой:

1+1+1+1.. .= I (коллективный образец [79]).

Но каким образом в этом же самом коллективе проявляется речь? Речь — сумма всего того, что говорят люди; она включает: а) индивидуальные комбинации, зависящие от воли говорящих; б) акты фонации, равным образом зависящие от воли говорящих и необходимые для реализации этих комбинаций [80].

Следовательно, в речи нет ничего коллективного: проявления ее индивидуальны и мгновенны; здесь нет ничего, кроме суммы частных случаев по формуле (1+1'+1"+1'"+...).

Учитывая все эти соображения, было бы нелепо объединять под одним углом зрения язык и речь. Речевая деятельность, взятая в целом, непознаваема, так как она неоднородна». По Соссюру, именно и только система языка может объектом изучения лингвистики, а речь является чем-то второстепенным и не представляющим интереса для науки. Таким образом, мы видим, что Соссюр рассматривал речь как процесс, а язык, соответственно, как орудие и продукт речи. Однако, все мы замечали в процессе изучения иностранного языка, что выучить определённое количество слов и затвердить правила грамматики ещё не означает владение иноязычной речью. Очень часто студенты в поисках нужного иноязычного эквивалента русскому слову заглядывают в, скажем, русско-французский словарь, и используют указанной в словарной статье слово. Но зачастую эффект получается нелепый и иногда комический. Почему это происходит? К тому же в русской речевой практике, родной нам, мы сплошь и рядом встречаем примеры неправильного с точки зрения грамматики и системы языка употреблений языковых средств, которые, тем не менее, отлично понимаются нами, носителями языка: оплатить за проезд, вы хочите песен, их есть у меня, и т.д.

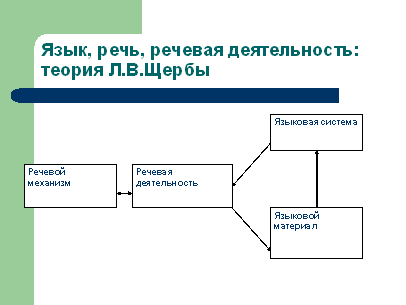

В классической работе "О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании" (Щерба 1974) Л.В. Щерба более четко разграничил понятия механизма ( = речевая организация человека) и процесса ( = речевая деятельность) и его продукта, выделив три аспекта языковых явлений:

1) процессы говорения и понимания, или речевая деятельность;

2) выводимые на основании всех актов говорения и понимания, имевших место в определенную эпоху жизни некоторой общественной группы, словари и грамматики языков, или языковые системы;

3) совокупность всего говоримого и понимаемого такой общественной группой, или языковой материал.

При этом было подчеркнуто, что речевая деятельность обусловливается сложным речевым механизмом человека, или психофизиологической речевой организацией индивида, которая: а) никак не может просто равняться сумме речевого опыта и должна быть какой-то своеобразной его переработкой; б) может быть только психофизиологической; в) вместе с обусловленной ею речевой деятельностью является социальным продуктом; г) служит индивидуальным проявлением выводимой из языкового материала языковой системы; д) судить о характере этой организации можно только на основании речевой деятельности индивида. Такое вынесение речевой организации за рамки обсуждаемой триады в качестве фактора, обусловливающего и речевую деятельность, и ее проявления в языковом материале и языковой системе, дало основания для сделанного в работе [Залевская 1977: 4] заключения, что фактически Л.В. Щерба выделил не три, а четыре аспекта языковых явлений (рис.3).

Р

ечевая

организация рассматривается А.А.

Залевской как единство процесса

переработки и упорядочивания речевого

опыта и получаемого в результате продукта

– индивидуальной языковой системы,

которая есть система концептов и

стратегий, способствующих производству

смысла и пониманию смысла речевого

воздействия (Язык1). Стрелка от блока

«Речевая организация» к блоку «Речь»

показывает, что для самой возможности

реализации речи речевая организация

должна располагать определёнными

стратегиями воплощения мысли в слове

(смыслоформирования), а для понимания

речи другого – стратегиями извлечения

мысли из слова (смыслоформулирования).

Рассмотрим блок «речь»: односторонняя

связь между процессом и продуктом имеет

своей целью показать, что продукт речи

(языковой материал) может лишь опосредованно

влиять на процесс речи. Для этого он

должен быть переработан индивидом таким

образом, чтобы найти отражение в Языке1.

Обратимся к блоку «Метаязыковая

деятельность». Односторонняя связь

идёт к этому блоку от блока «речь». Здесь

имеется ввиду, что материалом, на котором

строится деятельность лингвиста,

является продукт речевой деятельности

– языковой материал. Продуктом такого

лингвистического анализа языкового

материала является система конструктов

и правил их комбинирования. Такую систему

А.А. Залевская называет Язык2, подчёркивая

тем самым, что те неосознаваемые

практические навыки, умения, имплицитные

(т.е. скрытые в данном случае от

направленного сознания) стратегии,

определяющие правильное пользование

языком индивидами в повседневной речевой

практике, очень сильно отличаются от

продуктов целенаправленной деятельности

лингвистов по формулированию правил

пользования языком, выявлению составляющих

и взаимосвязи уровней и элементов

системы языка. То, что получается в

результате такого анализа, А.А. Залевская

называет «конструктами», потому что те

представления о языковом факте, которые,

в конце концов, формулирует лингвист,

не являются чем-то естественным, таким,

как это представлено в «голове»

говорящего, языкового пользователя, а

искусственно сконструированным. Здесь

можно провести параллель с живой лягушкой

и с нарисованной или хуже того –

препарированной: в первом случае лягушка

есть единое целое, живой организм, в

котором все его органы, части не

представляют ценности сами по себе, но

только как обеспечивающие жизнь

лягушки - глядя на это живое существо,

мы не задумываемся, какой формы её

сердце или кишечник, но наблюдаем за её

движением, поведением и т.д.; во втором

случае, мы видим мельчайшие детали всех

её составляющих, но функция, жизнь из

такой модели исчезла. Несомненно, Язык1

и Язык2 отражают одни и те же объективно

содержащиеся в языковом материале

закономерности, однако каждый из них

имеет свой «угол зрения», предопределяющий

концентрацию внимания на разных сторонах

одного и того же явления, и вырабатывает

свою специфическую систему координат.

Вследствие этого результаты переработки

языкового материала лингвистом и обычным

языковым пользователем совпадают далеко

не всегда, поэтому нельзя механически

переносить продукты метаязыковой

деятельности лингвиста (мета – от

греческого «через», «после» ; метаязыковая

деятельность – деятельность в которой

язык выступает в качестве объекта

исследования) на описание закономерностей

функционирования речевого механизма

индивида. О том, что такое несовпадение,

действительно, существует, свидетельствует,

в частности, тот факт, что не получивший

специального образования носитель того

или иного языка, свободно выражающий и

понимающий в своей речевой практике

широкий диапазон смыслов, далеко не

всегда способен объяснить сущность тех

или иных языковых явлений с точки зрения

системы языка (обычно, носители языка

на вопрос иностранцев, почему правильно

говорить так, а не по-другому отвечают

«потому что так говорят, а вот так не

говорят», и на этом объяснение

заканчивается).

ечевая

организация рассматривается А.А.

Залевской как единство процесса

переработки и упорядочивания речевого

опыта и получаемого в результате продукта

– индивидуальной языковой системы,

которая есть система концептов и

стратегий, способствующих производству

смысла и пониманию смысла речевого

воздействия (Язык1). Стрелка от блока

«Речевая организация» к блоку «Речь»

показывает, что для самой возможности

реализации речи речевая организация

должна располагать определёнными

стратегиями воплощения мысли в слове

(смыслоформирования), а для понимания

речи другого – стратегиями извлечения

мысли из слова (смыслоформулирования).

Рассмотрим блок «речь»: односторонняя

связь между процессом и продуктом имеет

своей целью показать, что продукт речи

(языковой материал) может лишь опосредованно

влиять на процесс речи. Для этого он

должен быть переработан индивидом таким

образом, чтобы найти отражение в Языке1.

Обратимся к блоку «Метаязыковая

деятельность». Односторонняя связь

идёт к этому блоку от блока «речь». Здесь

имеется ввиду, что материалом, на котором

строится деятельность лингвиста,

является продукт речевой деятельности

– языковой материал. Продуктом такого

лингвистического анализа языкового

материала является система конструктов

и правил их комбинирования. Такую систему

А.А. Залевская называет Язык2, подчёркивая

тем самым, что те неосознаваемые

практические навыки, умения, имплицитные

(т.е. скрытые в данном случае от

направленного сознания) стратегии,

определяющие правильное пользование

языком индивидами в повседневной речевой

практике, очень сильно отличаются от

продуктов целенаправленной деятельности

лингвистов по формулированию правил

пользования языком, выявлению составляющих

и взаимосвязи уровней и элементов

системы языка. То, что получается в

результате такого анализа, А.А. Залевская

называет «конструктами», потому что те

представления о языковом факте, которые,

в конце концов, формулирует лингвист,

не являются чем-то естественным, таким,

как это представлено в «голове»

говорящего, языкового пользователя, а

искусственно сконструированным. Здесь

можно провести параллель с живой лягушкой

и с нарисованной или хуже того –

препарированной: в первом случае лягушка

есть единое целое, живой организм, в

котором все его органы, части не

представляют ценности сами по себе, но

только как обеспечивающие жизнь

лягушки - глядя на это живое существо,

мы не задумываемся, какой формы её

сердце или кишечник, но наблюдаем за её

движением, поведением и т.д.; во втором

случае, мы видим мельчайшие детали всех

её составляющих, но функция, жизнь из

такой модели исчезла. Несомненно, Язык1

и Язык2 отражают одни и те же объективно

содержащиеся в языковом материале

закономерности, однако каждый из них

имеет свой «угол зрения», предопределяющий

концентрацию внимания на разных сторонах

одного и того же явления, и вырабатывает

свою специфическую систему координат.

Вследствие этого результаты переработки

языкового материала лингвистом и обычным

языковым пользователем совпадают далеко

не всегда, поэтому нельзя механически

переносить продукты метаязыковой

деятельности лингвиста (мета – от

греческого «через», «после» ; метаязыковая

деятельность – деятельность в которой

язык выступает в качестве объекта

исследования) на описание закономерностей

функционирования речевого механизма

индивида. О том, что такое несовпадение,

действительно, существует, свидетельствует,

в частности, тот факт, что не получивший

специального образования носитель того

или иного языка, свободно выражающий и

понимающий в своей речевой практике

широкий диапазон смыслов, далеко не

всегда способен объяснить сущность тех

или иных языковых явлений с точки зрения

системы языка (обычно, носители языка

на вопрос иностранцев, почему правильно

говорить так, а не по-другому отвечают

«потому что так говорят, а вот так не

говорят», и на этом объяснение

заканчивается).