- •Промышленные тепломассообменные процессы и установки

- •1.1. Понятия, определения и классификация промышленного

- •1.2. Теплообменные и тепломассообменные аппараты

- •1.3. Теплоносители

- •2.1. Конструкции рекуперативных теплообменников

- •2.2. Расчет и последовательность проектирования теплообменных аппаратов

- •2.3. Тепловой конструктивный расчет

- •2.4 Поверочный тепловой расчет

- •2.5. Компоновочный расчет

- •2.6. Гидравлический расчет

- •2.8 Рекуперативные аппараты периодического действия

- •2.9. Некоторые методы интенсификации теплообмена

- •2.11. Тепловые трубы

2.3. Тепловой конструктивный расчет

Тепловой конструктивный расчет двухпоточного рекуперативного теплообменника, предназначенного для работы в стационарном режиме, сводят обычно к совместному решению уравнений теплового баланса и теплопередачи. Первое из них можно записать так:

Q1=Q2+Qпот (2.1)

Или

Q1=Q2 (2.2)

Где Q1,Q2 – количества теплоты, отданной греющим и воспринятой нагреваемым теплоносителями: Qпот- потери теплоты в окружающую среду;

=1-Qпот/Q1=Q2/Q1 – КПД .

Q=Q2=F∆t (2.3 )

Где - коэффициент теплопередачи; F- площадь поверхности теплообмена; ∆t – средняя разность температур между теплоносителями (средний температурный напор).

Конкретный вид уравнения теплового баланса зависит от количества участвующих в теплообмене сред, их фазового состояния и происходящих фазовых превращений.

Для двух теплоносителей, не меняющих фазового состояния, уравнение имеет вид

G1c1(t1´- t1´´) =G2c2(t2´´-t2´) (2.4)

Где G1, G2- расходы; с1 и с2 – удельные теплоёмкости; t1´,t1´´ и t2´, t2´´ - соответственно температуры греющего и нагреваемого теплоносителей на входе и выходе из аппарата.

Если один из теплоносителей изменяет фазовое состояние, например, происходит конденсация пара при охлаждении его водой, имеем

G1(h1´- h1´´) =G2c2(t2´´-t2´) (2.5)

где h1´ и h1´´ - энтальпии пара на входе в теплообменник и конденсата на выходе из него.

Если изменяется фазовое состояние обоих теплоносителей, например при получении вторичного пара из воды за счет теплоты конденсации греющего пара в паропреобразователе, то

![]() (2.6)

(2.6)

Где h 2' и h2" — начальная и конечная энтальпии нагреваемой среды.

На практике широко распространены процессы охлаждения парогазовых смесей, например продуктов перегонки нефти, влажного воздуха в системах кондиционирования и холодильных камерах, в поверхностных теплообменниках. Если при этом температура поверхности ниже температуры точки росы, то процесс охлаждения сопровождается конденсацией пара. Для этого случая уравнение теплового баланса имеет

![]() (2.7)

(2.7)

где L1— расход неконденсирующейся составляющей парогазовой смеси (например, воздуха); h1’ и h1" — энтальпии парогазовой смеси на входе в аппарат и выходе из аппарата, отнесенные к 1 кг неконденсирующегося газа. Их рассчитывают по уравнению

![]() (2.8)

(2.8)

где hГ и hп — энтальпии, а хг и хп — массовые доли газа и пара (хг— = Gг/L1; хп=Gп/L1); tк, ск и ∆GК — температура, удельная теплоемкость и количество конденсата на выходе из аппарата.

Другим распространенным случаем является орошение поверхности теплообмена жидкостью с целью интенсификации теплообмена на стороне газообразного теплоносителя, используемого для охлаждения конденсирующихся паров и капельных жидкостей. В этом случае жидкость, подаваемая на орошение, испаряется и образует с газообразным теплоносителем парогазовую смесь. Тогда уравнение теплового баланса принимает вид

(2.9)

и (2.10)

(2.9)

и (2.10)

теплового баланса имеет вид где G3' и G3" — количества жидкости, использованной для орошения, на входе в аппарат и на выходе из аппарата; с3 , tз'.и tз» — ее удельная теплоемкость, начальная и конечная температуры.

Для утилизации теплоты уходящих газов после технологических печей, газотурбинных и других установок применяют аналогичные теплообменники — контактные теплообменники с активными насадками (КТАН), в которых нагревают воду, используемую затем для ' целей отопления, горячего водоснабжения или на технологические нужды. Некоторую часть воды подают на орошение поверхности со стороны газов. При охлаждении сухих газов, парциальное давление паров воды в которых ниже, чем у поверхности воды, подаваемой на орошение, часть теплоты газа расходуется на ее испарение, но результирующий тепловой поток направлен от парогазовой смеси к воде, используемой на энергетические или технологические нужды. В этом случае уравнение

![]() (2.11)

(2.11)

Количество выпавшего конденсата при охлаждении парогазовых смесей определяют по уравнению материального запаса

![]() (2.12)

(2.12)

А количество испарившейся жидкости в оросительных водоподогревателях – по аналогичному уравнению

В уравнениях (2.13) и (2.14) х1', х1" и х2', х2" — массовые доли пара в газе, а С3' и С3" — расходы жидкости, используемой на орошение, на входе в аппарат и на выходе из него.

Чтобы из уравнения (2.3) определить площадь поверхности теплообмена, необходимо располагать значениями и ∆t или зависимостями для их расчета по известным, например, из задания параметрам.

Для многих теплообменников, используемых в общепринятых для них стандартных условиях, в справочной литературе [64, 95] приведены зависимости коэффициентов теплопередачи от температурных напоров, скоростей движения, температур, давлений и других факторов. В общем виде их можно представить уравнением

=f(, , ∆t, p,….) (2.15)

Где - массовая скорость газообразного теплоносителя; — скорость жидкостного теплоносителя; ∆t — температурный напор; р — давление кипящей жидкости.

Конкретные зависимости вида (2.15) для некоторых типов теплообменников приведены в § 2.10. Когда подобные зависимости отсутствуют либо условия эксплуатации выбираемого теплообменника существенно отличаются от стандартных, для расчета коэффициента теплопередачи используют формулы, известные из курса «Основы тепломассообмена» [34, 35].

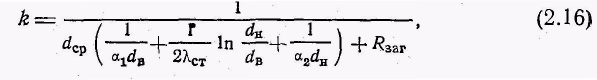

Для поверхностей, набранных из круглых труб,

где![]() —коэффициенты

теплоотдачи греющего и нагреваемого

теплоносителей;

—коэффициенты

теплоотдачи греющего и нагреваемого

теплоносителей;

![]() —

средний, внутренний и наружный диаметры

—

средний, внутренний и наружный диаметры

труб;

![]() —теплопроводность

материала труб:

—теплопроводность

материала труб:

![]() —термическое

сопротивление

загрязнения с обеих сторон поверхности

теплообмена. При

вычислении

—термическое

сопротивление

загрязнения с обеих сторон поверхности

теплообмена. При

вычислении

![]() придерживаются

следующего правила: при

придерживаются

следующего правила: при

![]() ;

.при

;

.при![]() ''/'.>

ПРИ

''/'.>

ПРИ![]()

Как

правило, у труб, применяемых в

теплообменных аппаратах,

![]() .

Тогда расчет коэффициента теплопередачи

можно вести по зависимости

для плоской стенки

.

Тогда расчет коэффициента теплопередачи

можно вести по зависимости

для плоской стенки

![]()

причем с погрешность не более 1—3%.

Если

известны толщины и теплопроводности

загрязнений![]()

![]() ,

то

,

то![]() при

использовании фор-

при

использовании фор-

мулы

(2.16) и![]() при

использовании формулы

при

использовании формулы

(2.17).

Значения

![]() ,

для многих видов теплоносителей и

технологических сред приводятся в

специальной литературе [58, 78]. При

отсутствии таких

данных производят ориентировочный

расчет на основе соотношений,

где

,

для многих видов теплоносителей и

технологических сред приводятся в

специальной литературе [58, 78]. При

отсутствии таких

данных производят ориентировочный

расчет на основе соотношений,

где

![]() —коэффициент

теплопередачи, рассчитанный для

незагрязненной

поверхности

—коэффициент

теплопередачи, рассчитанный для

незагрязненной

поверхности

![]() ;

;

![]() —расчетная

площадь поверхности аппарата без

учета загрязнений. Для большинства

аппаратов

—расчетная

площадь поверхности аппарата без

учета загрязнений. Для большинства

аппаратов

![]() =

0,65ч-0,85. Если из рабочих сред, участвующих

в теплообмене, интенсивно выпадают

осадки,

=

0,65ч-0,85. Если из рабочих сред, участвующих

в теплообмене, интенсивно выпадают

осадки,![]()

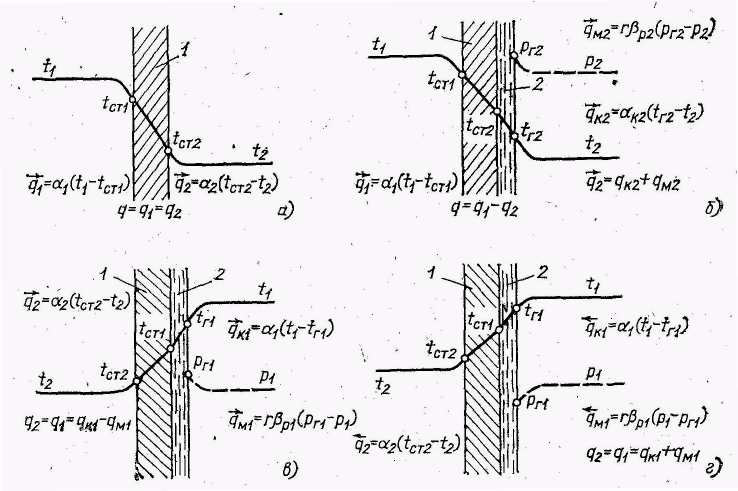

Рис. 2.12. Схемы переноса теплоты и массы при теплообмене через непроницаемую поверхность:

а – теплообмен без изменения агрегатного состояния веществ; б – нагревание газа, сопровождающееся испарением жидкости; в – охлаждение газа, сопровождающееся испарением жидкости; г – конденсация пара из парогазовой смеси; 1 – стенка; 2 – пленка жидкости или конденсата.

Для расчета коэффициентов теплоотдачи а1 и а2 в уравнениях (2.16) и (2.17) можно воспользоваться рекомендациями и формулами, приведенными в § 2.10. Там же указаны температуры и прочие условия, при которых выбирают или рассчитывают входящие в эти формулы теплофизические свойства теплоносителей, правила выбора характерных размеров и скоростей.

Когда для расчета коэффициентов теплоотдачи или теплопередачи требуется знать скорости теплоносителей, ими задаются, ориентируясь на рекомендации, которые приведены в табл. 1.3. После этого выбирают теплообменник из числа стандартных. При детальной проработке аппарата задаются конструкцией теплообменника и основными его размерами, необходимыми для расчета коэффициентов теплоотдачи (например, диаметром и шагами труб в пучке и т. п.). При этом должно выполняться уравнение неразрывности (2.19)

![]()

по каждому из теплоносителей, где Gi — расход; i — плотность; wi— осредненная по сечению канала скорость теплоносителя; fi — живое сечение канала для прохода греющего (/=1) и нагреваемого (1=2) теплоносителей.

Если конвективный теплообмен сопровождается массообменом, например испарением или конденсацией из парогазовой смеси, то пользуются понятием общего или эффективного коэффициента теплоотдачи. Характерные схемы переноса теплоты и массы при теплообмене через непроницаемую поверхность показаны на рис. 2.12. Так, в случае нагревания газа, сопровождающегося испарением (рис. 2.12,6), расчет ведут по уравнению (2.20)

где ак2 — коэффициент конвективной теплоотдачи; р2 — коэффициент массоотдачи при испарении; r2 — удельная теплота парообразования при температуре жидкости на поверхности испарения tг2; pг2— парциальное давление пара у поверхности испарения, равное давлению насыщения при tг2; p2— парциальное давление пара в потоке смеси; t2— температура смеси в потоке.

В случае охлаждения газа, сопровождающегося испарением жидкости, подаваемой на орошение (рис. 2.12,в),

![]()

При конденсации пара из парогазовой смеси (рис. 2.12, г)

В формулах (2.21) и (2.22) индексом 1 обозначены те же величины, что и в формуле (2.20), но для греющего теплоносителя.

Если толщина пленки испаряющейся жидкости, подаваемой на орошение поверхности, или конденсата пренебрежимо мала или происходит капельная конденсация, то рГ1=рст1; tг1— tст1; Рг2=рст2; t Г2 = tст2 (рст1 и рст2 — парциальные давления пара, определяемые соответственно при tст1 и tст2). Указанные условия выполняются при подводе жидкости к поверхности испарения по капиллярно-пористому покрытию, при конденсации пара из влажного воздуха в широком диапазоне изменения его температуры и влажности, в частности в системах кондиционирования, в сушильных установках и т. п.

Рекомендации по расчету ак и р приведены в § 2.10.

При расчёте коэффициентов тепло- и массоотдачи существенным

-является правильное определение или расчет теплофизических свойств теплоносителей. Сведения об этих свойствах и методах их расчета приводятся в справочной и специальной литературе [16, 95, 108].

При использовании табличных данных значения теплофизических

свойств теплоносителей выбирают обычно при средних температурах теплоносителей t1 и t2. В особых случаях способ выбора определяющей температуры специально оговаривают. Среднюю температуру среды с наименьшей разницей между начальной и конечной температурами рассчитывают как среднеарифметическую:

![]()

Для второго теплоносителя ее вычисляют как

![]()

Где – средняя разность температур между теплоносителями.

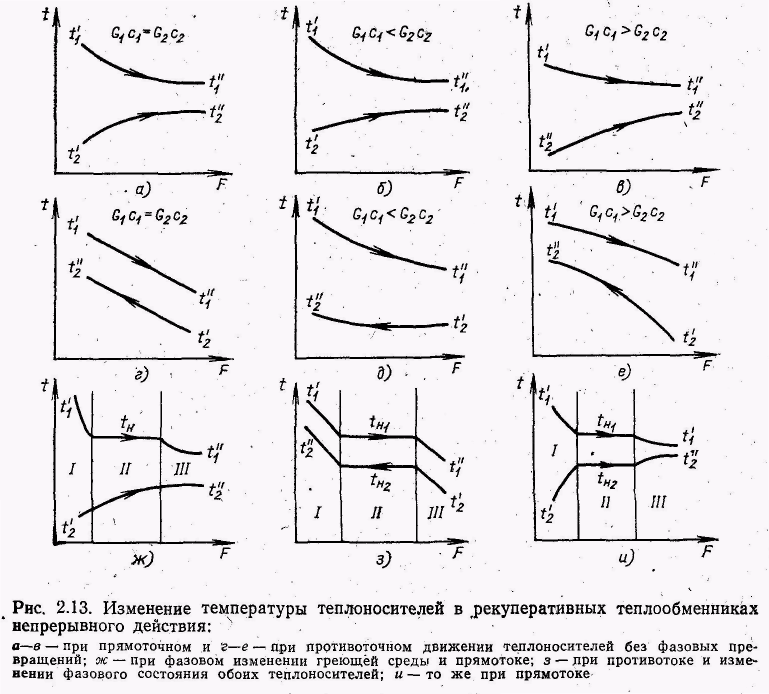

Средний температурный напор в случае теплообмена без изменения фазового состояния теплоносителей при прямотоке и противотоке (рис., 2.13) рассчитывают как среднелогарифмический между наибольшим и наименьшим напорами:

Формула (2.25) справедлива также и в случае, когда только одив из теплоносителей меняет фазовое состояние (рис. 2ЛЗ,ж, зона //)..

Если меняется фазовое состояние и греющей, и нагреваемой сред,, например при кипении и конденсации (зона //на рис. 2.13,з,' и), тем температурный напор имеет постоянное значение и равен

![]()

где![]() —температуры

насыщения конденсирующегося пара и

кипящей

жидкости.

—температуры

насыщения конденсирующегося пара и

кипящей

жидкости.

Обычно пар поступает в теплообменник перегретым, а конденсат переохлаждают во избежание его самовскипания на выходе из теплообменника. В свою очередь вода, поступающая в аппарат, имеет более низкую температуру, чем температура насыщения. Образующийся пар перегревают с целью снижения уноса из аппарата капель жидкости И предупреждения нежелательной конденсации пара в паропроводах, подводящих его к теплоиспользующему оборудованию.

Указанным процессам соответствуют участки температурных кривых в зонах / и /// на графиках рис. 2.1З,ж, и.

Поскольку

в зонах /—/// температурные напоры и

коэффициенты теплопередачи

могут существенно отличаться, расчет

размеров поверхностей

нагрева каждой из зон, строго говоря,

нужно производить раздельно,

рассчитывая ,![]() по

(2.25), а

по

(2.25), а![]() —по

(2.26). В промышленных

и станционных теплообменниках влияние

зон перегрева, переохлаждения

и недогрева обычно мало и им в расчетах

пренебрегают.

В транспортных теплообменниках дело

обстоит, как правило, иначе,

и расчет ведут по зонам.

—по

(2.26). В промышленных

и станционных теплообменниках влияние

зон перегрева, переохлаждения

и недогрева обычно мало и им в расчетах

пренебрегают.

В транспортных теплообменниках дело

обстоит, как правило, иначе,

и расчет ведут по зонам.

Если

при противотоке полные теплоемкости

теплоносителей одинаковы,

т. е.

![]() то

то

![]() Когда

Когда

![]() вместо

формулы

(2.25) используют зависимость

вместо

формулы

(2.25) используют зависимость

![]()

которая

дает ошибку не более 3%. Если же![]() то

то

![]()

При перекрестном токе и более сложных схемах течения теплоносителей и сред, .не меняющих агрегатного состояния,

![]()

где![]() —температурный

напор, рассчитанный по формуле противотока

(2.25);

—температурный

напор, рассчитанный по формуле противотока

(2.25);

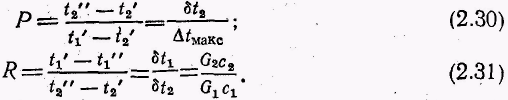

![]() —поправка,

учитывающая влияние схемы движения

сред, отличной от противотока, и зависящая

от параметров Р

и

R:

—поправка,

учитывающая влияние схемы движения

сред, отличной от противотока, и зависящая

от параметров Р

и

R:

Зависимости![]() для

некоторых схем движения теплоносителей

приведены на графиках рис. 2.14. Из этих

графиков видно, что в случае

бесконечно большой полной теплоемкости

любого из теплоносителей,

для

некоторых схем движения теплоносителей

приведены на графиках рис. 2.14. Из этих

графиков видно, что в случае

бесконечно большой полной теплоемкости

любого из теплоносителей,![]() поправка

обращается в единицу

поправка

обращается в единицу

![]() .

Действительно, в этом случае характер

изменения температур

будет таким же, как при изменении фазового

состояния одного из теплоносителей

(зона // на рис. 2.13,дае), когда значение

среднего температурного

напора не зависит от направления их

движения.

.

Действительно, в этом случае характер

изменения температур

будет таким же, как при изменении фазового

состояния одного из теплоносителей

(зона // на рис. 2.13,дае), когда значение

среднего температурного

напора не зависит от направления их

движения.