- •1. Предмет геоморфологии. Представление о вещественности рельефа земной поверхности.

- •2. Геоморфология, как самостоятельная наука. Основные разделы геоморфологии и её взаимосвязи с другими науками.

- •3. Место и значение учения о морфологии рельефа земной поверхности в геоморфологии. Морфодинамическая концепция.

- •5. Морфологическая система. Систематика элементов земной поверхности.

- •6. Структурные линии и характерные точки. Их классификация (систематика), индексация, значение и выделение на статических геоморфологических моделях.

- •7. Элементарные поверхности. Их классификация (систематика), индексация, значение и выделение на статических геоморфологических моделях.

- •8. Выделение и отражение элементов земной поверхности на статических геоморфологических моделях.

- •10. Представление о формах земной поверхности (рельефа). Их классификация по различным критериям.

- •11. Анализ вертикального положения элементов и форм земной поверхности.

- •12. Морфометрические исследования в геоморфологии.

- •13. Генезис рельефа. Эндогенные и экзогенные процессы.

- •14. Возраст рельефа и его определение.

- •15. Представление о морфоструктурах морфоскульптурах.

- •16. Тектонические движения и их рельефообразующая роль.

- •1) По скорости:

- •2) По возрасту:

- •3) По направлению:

- •17. Складчатые (пликативные) тектонические дислокации и их проявление в рельефе.

- •18. Разрывные (дизъюнктивные) тектонические дислокации и их проявление в рельефе.

- •19. Трещины (разрывные дислокации без смещения разделенных ими блоков) и их проявление в рельефе. Планетарная трещеноватость.

- •20. Разрывные дислокации со смещением разделенных ими блоков и их проявление в рельефе.

- •1) Коровые разрывы (разрывы земной коры).

- •2) Глубинные разрывы (вплоть до верхней мантии).

- •21. Основные структурные элементы земной коры и литосферы и планетарные формы рельефа.

- •22. Тектоника литосферных плит.

- •23. Материки. Основные закономерности их геологического строения и рельефа.

- •24. Платформы суши (древние и молодые). Их геологическое строение, рельеф и закономерности распределения.

- •25. Рельеф платформ суши.

- •26. Мегарельеф подвижных поясов материков (орогенов).

- •27. Представление о геосинклиналях.

- •28. Мегарельеф внутриматериковых геосинклинальных поясов.

- •29. Мегарельеф эпиплатформенных горных поясов.

- •30. Мегарельеф переходных зон активного типа (окраинно-континентальных геосинклинальных поясов).

- •31. Мегарельеф подводных окраин материков (переходных зон пассивного типа).

- •32. Мегарельеф ложа океана.

- •1) Плоская абиссальная равнина.

- •2) Холмистая абиссальная равнина.

- •33. Рельеф срединно-океанических хребтов.

- •34. Новейшие тектонические движения и их рельефообразующая роль.

- •35. Представления о геоморфологическом этапе в геологической истории земли.

- •36. Представление о поверхностях выравнивания. Генезис поверхностей выравнивания.

- •37. Флювиальные процессы и формы рельефа. Временные водотоки и создаваемые ими формы рельефа.

- •38. Флювиальные процессы и формы рельефа. Постоянные водотоки (реки) и создаваемые ими формы рельефа.

- •39. Морфологические типы речных долин. Ассиметрия долин.

- •40. Долинная (речная сеть). Определение порядков долин (рек).

- •41. Гляциальные процессы и формы рельефа. Формы горно-ледникового рельефа.

- •42. Гляциальные процессы и формы рельефа. Покровное оледенение и формы рельефа.

- •43. Рельеф областей покровного четвертичного оледенения.

- •44. Склоны и склоновые процессы.

- •45. Карст и карстовые формы рельефа.

14. Возраст рельефа и его определение.

Важной задачей геоморфологии является выяснение возраста рельефа. Определение рельефа – определение возраста формы в целом, когда она приобрела, эти черты и до сегодняшнего времени. В геоморфологии эта задача более сложна, чем в геологии, так как геологические методы применимы лишь для аккумулятивных форм и не могут быть использованы непосредственно для определения возраста выработанного (денудационного) рельефа. В геоморфологии, как и в геологии используют понятия “относительный” и “абсолютный” возраст рельефа.

1) Относительный возраст рельефа. Выражается в годах, “моложе – древнее”. Под относительным возрастом понимается определение стадии его развития. Пример: рассмотрим формирование речной долины на поверхности, недавно освободившейся от ледника. Вначале река имеет невыработанную, слабо врезанную долину. В процессе развития русло реки постепенно врезается в подстилающие породы. Это стадия юности речной долины. Последующее врезание ведёт к выработке закономерного вогнутого продольного профиля, углубление долины сменяется её расширением, за счёт размыва берегов. Начинает формироваться пойма. Речная долина вступает в стадию зрелости. В дальнейшем боковая эрозия приводит к расширению поймы, река свободно блуждает в её пределах, течение её становится замедленным, а русло чрезвычайно извилистым. Наступает стадия старости в развитии речной долины. → один из аспектов определения относительного возраста рельефа – определение стадии его развития по комплексу характерных морфологических и динамических признаков.

Понятие относительный возраст рельефа применяется также при изучении взаимоотношений одних форм с другими. В общем случае любая форма является более древней по отношению к тем, которые осложняют её поверхность и сформировались в более позднее время. (чем глубже – тем древнее).

Способы:

а

)

Определение возраста по коррелятным

отложениям. Корелятные отложения –

отложения одновозрастные. Этот метод

основан на выяснении одновозрастности

отложений и форм рельефа. При образовании

какой либо выработанной формы рельефа,

например оврага, в его устье накапливаются

продукты разрушения пород, в которые

врезается данный овраг в виде аккумулятивной

формы рельефа – конуса выноса. Определение

геологическими методами возраста

осадков, слагающих конус выноса, даёт

возможность определить возраст

выработанной формы – оврага.

)

Определение возраста по коррелятным

отложениям. Корелятные отложения –

отложения одновозрастные. Этот метод

основан на выяснении одновозрастности

отложений и форм рельефа. При образовании

какой либо выработанной формы рельефа,

например оврага, в его устье накапливаются

продукты разрушения пород, в которые

врезается данный овраг в виде аккумулятивной

формы рельефа – конуса выноса. Определение

геологическими методами возраста

осадков, слагающих конус выноса, даёт

возможность определить возраст

выработанной формы – оврага.

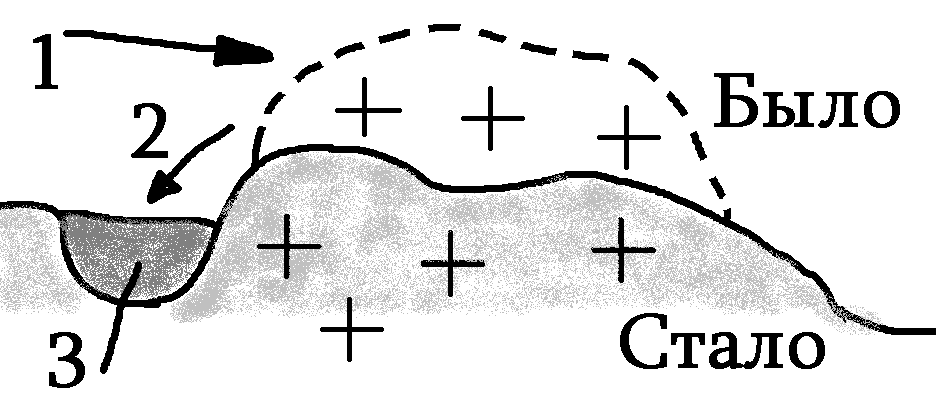

На рисунке: 1 – Денудация, 2 – перенос, 3 – Корелятные отложения.

б) Метод возрастных рубежей. Его суть заключается в определении возраста отложений, фиксирующих нижний и верхний рубежи образования данной выработанной формы рельефа.

в) Определение времени фиксации денудационного рельефа. В ряде случаев денудационные поверхности бывают перекрыты корой выветривания. Определение палеонтологическими, палеоботаническими или другими методами возраста коры выветривания даёт тем самым ответ на вопрос о возрасте денудационной поверхности.

г) Метод фациальных переходов. Применяется при решении задач о возрасте тех аккумулятивных форм, которые сложены осадками, не содержащие палеонтологических остатков. Прослеживая в пространстве данную пачку до фациальной смены её отложениями, содержащих палеонтологические остатки, устанавливают одновозрастность обеих пачек и → одновозрастность образуемых ими форм рельефа.

2) Абсолютный возраст рельефа – выражается конкретной датой. Благодаря радиоизотопным методам исследования широко применяются в определении возраста отложений и форм рельефа в абсолютных единицах – годах. Для этого надо знать период полураспада радиоизотопов. Это достаточно надёжный способ.

Методы: 1) Радиоуглеродный, 2) Калий-аргоновый, 3) Фторовый, 4) Метод неравновесного урана, 5) Термолюминесцентный.