- •Оглавление

- •Раздел 1.Введение в психологию Лекция 1 (2.09.97) (наверх)

- •Тема 1. Общая характеристика психологии как науки Вступление. 1. Из истории "донаучной" психологии (1:14).

- •Первый вопрос. Из истории донаучной психологии. Психология и философия. Сознание как первый предмет психологии (1:15).

- •Что такое душа?

- •Какова стратегия познания души?

- •Лекция 2 (12.09.97) (наверх)

- •Второй вопрос. Сравнительная характеристика научной и житейской психологии. Специфика научно-психологического знания (1:15).

- •Тема 2. Становление предмета психологии. Вступление.

- •Лекция 3 (19.09.97) (наверх) Тема 2. Становление предмета психологии Первый вопрос. Проблемы анализа сознания в философии. Декарт (1:18)

- •Лекция 4 (10.10.97) (наверх)

- •Третий вопрос. Проблема объективности в психологии. Предмет и задачи психологии поведения.

- •Лекция 5 (17.10.97) (наверх)

- •Предмет и задачи психологии поведения. Общие представления о научении и его видах. Понятия промежуточной переменной и когнитивных карт.

- •Лекция 6 (24.10.97) (наверх)

- •3. Предмет и задачи психологии поведения. Общее представление о научении и его видах. Понятие промежуточной переменной и когнитивных карт.(0:59)

- •Четвертый вопрос. Проблема бессознательного156 в психоанализе.

- •Лекция 7 (31.10.97) (наверх)

- •Пятый вопрос. Категория деятельности в психологии. Единство сознания и деятельности170 (0:34).

- •Тема 3. Общее представление о личности и ее развитии Первый вопрос. Понятие субъекта, личности, индивидуальности, индивида (1:08)

- •Лекция 8 (13.11.97) (наверх)

- •Второй вопрос. Общее представление о развитии личности. Личность в онтогенезе181 (1:46)

- •Лекция 9-10 (21-27.11.97) (наверх) Тема 4 Возникновение и развитие психики191

- •Второй вопрос. Стадии развития психики и поведения животных (0:50)

- •Лекция 10 (27.11.97) (наверх)

- •Тема 4. Возникновение и развитие психики

- •Лекция 11 (28.11.97) (наверх)

- •Третий вопрос. Сравнение психики животных и человека. Основные особенности трудовой деятельности и их физиологические предпосылки. Возникновение действий и необходимость сознания (1:08).

- •Второй вопрос. Социализация индивида как присвоение культурного опыта, понятие высшей психической функции (л.С.Выготский) (0:52)

- •Второй вопрос. Понятие действия. Действие и деятельность: проблемы возникновения новых мотивов (0:44).

- •Лекция 14 (19.12.97) (наверх) Третий вопрос. Действия и операции. Виды операций. Уровни построения движений (1:23)

- •Лекция 15 (??.12.97) (наверх) Тема 7. Человек как субъект познания.

- •Первый вопрос. Познание и психологическая специфика его изучения. Познание и сознание. Познание и мотивация (1:50).

- •2. Основные определения познавательных процессов (0:36).

- •Лекция 16 (февраль 97-98?) (наверх) Второй вопрос. Основные определения познавательных процессов (0:59).

- •Третий вопрос. Понятие образа мира и его роль в исследовании познания (0:28)

- •Раздел 2. Человек как субъект деятельности или психология личности.

- •Тема 8. Основные подходы к изучению личности.

- •Раздел 2. Человек как субъект деятельности или психология личности

- •Тема 8. Основные подходы к изучению личности Вступление. Основные подходы к изучению индивидуальности (личности)

- •Первый вопрос. Каковы единицы изучения индивидуальности (личности)?

- •Второй вопрос. Каково происхождение данных свойств и способов поведения?

- •Третий вопрос. Каковы способы работы психологов с этими людьми?

- •Лекция №17 (наверх) Основные виды (ступени) психотерапии

- •Основные разделы психологии личности

- •16.II.98/4 Лекция №18(наверх)

- •Тема 9: Индивидуальные особенности человека: способности, темперамент, характер (наверх)

- •Первый вопрос. Способности, их измерение и развитие

- •Определение способностей

- •Способности и задатки

- •Развитие и изучение способностей – от операций к действиям

- •Структура интеллекта

- •23.II.98/6 Лекция №19(наверх)

- •Интеллект и креативность

- •Общее представление о развитии способностей

- •Второй вопрос. Темперамент и примеры его исследования

- •Третий вопрос. Общее представление о характере и его формировании

- •Характер и личность

- •Тема 11: Типология индивидуальности: основные подходы

- •16.III.98/10 Лекция №20(наверх)

- •Первый вопрос. Наличие психотелесных соответствий, или строение тела и характер

- •Второй вопрос. Основные виды психопатий и акцентуаций

- •Третий вопрос. Построение типологии индивидуальности как терапевтического средства

- •Тема 12: Психология общения. (наверх)

- •Первый вопрос. Определение общения и его условия. Общение как деятельность. Потребность в общении и её развитие.

- •Вопрос второй. Общение и речь. Виды и функции речи. Невербальное общение341.

- •Третий вопрос. Возможности описания и анализа процесса общения.

- •Тема 13: Психология эмоций (наверх)

- •23.III.98/14 Лекция №21 (наверх)

- •Первый вопрос. Определение эмоций и основные аспекты их изучения

- •Аспект первый: эмоция как психическое явление

- •Эмоции – как психотелесные состояния

- •Эмоциональные процессы или эмоция как процесс

- •Второй вопрос. Функции эмоций

- •Третий вопрос. Виды эмоций и примеры их исследования. Эмоции и личность

- •30.III.98/18 Лекция №22 (наверх)

- •Методы диагностики аффективных следов

- •Эмоции и личность

- •Тема 14: Психология воли (наверх)

- •Первый вопрос. Определения воли и ее критерии. Общие ситуации, требующие (или нет) волевой регуляции поведения.

- •Вундт о волевом процессе

- •Джемс о волевой регуляции

- •6.IV.98/22 Лекция №23 (наверх)

- •Общие ситуации, в которых требуется произвольная или волевая регуляция

- •Второй вопрос. Познавательная сфера личности и принятие решений

- •Методика Келии и понятие познавательного персонального конструкта

- •13.IV.98/26 Лекция №24 (наверх)

- •Третий вопрос. Волевая регуляция как преобразование конфликтных ситуаций

- •Тема 15: Психология мотивации (наверх)

- •20.IV.98/28 Лекция №25 (наверх)

- •Тема 12. Психология мотивации.

- •Первый вопрос. Определения и виды мотивов. Функции мотива и продуктивность деятельности

- •Виды мотивов

- •Побуждающая функция мотива и эффективность деятельности

- •Вопрос второй. Проблемы выделения базовой и ситуативной мотивации

- •27.IV.98/32 Лекция №26 (наверх)

- •Уровень притязаний 377и мотивация достижений

- •Вопрос третий. Мотивация и личность. Защитные механизмы мнимой личности

- •4.V.98/36 Лекция №27 (наверх)

- •Защитные механизмы в гештальтпсихологии

- •Тема 17 «Строение личности». (наверх)

- •Первый вопрос. Представление о личности в классической психологии сознания и поведения.

- •Второй вопрос. Представление о личности в психоанализе.

- •Третий вопрос. Представление о личности в гуманистической психологии или в терапии процесса. Личность как целое.

- •Тема 18. Развитие личности. (наверх)

- •Тема 19. Самосознание: определение, критерии, уровни развития.

- •Тема 20. Личностный рост. (наверх)

- •Тема 21. Личность и познание.

- •Ограничения познания или что такое духовная психология?

- •Раздел 3. Человек как субъект познания, или психология познавательных процессов.

- •Часть первая. Введение в психологию познания. Тема 22. Общая характеристика когнитивной психологии.

- •Первый вопрос. Теоретические предпосылки когнитивной психологии. Понятие когнитивной схемы.

- •Второй вопрос. Понятие когнитивной схемы.

- •Третий вопрос. Основные направления когнитивной психологии.

- •Тема 23. Виды познавательных процессов и критерии их классификации. (наверх)

- •Первый вопрос. Основные критерии классификации познавательных (психических) процессов.

- •Второй вопрос. Виды чувствительности или классификации431.

- •Третий вопрос. Виды мышления.

- •Тема 24. Познание и действие. (наверх)

- •Первый вопрос. Роль двигательной активности в развитии чувствительности. Практические (испольнительные) и познавательные действия.

- •Второй вопрос. Движение и действие. Понятие задачи. Координация практических действий.

- •Третий вопрос. Практические действия и развитие интеллекта. Сенсомоторный интеллект.

- •Тема 25. Познание и образ. (наверх) Первый вопрос. Виды образных явлений, изучаемые в психологии. Функции образа.

- •Второй вопрос. Образное представление как переход от действия к мысли.

- •Третий вопрос. Наглядно-интуитивное мышление как дооперациональная стадия развития интеллекта.

- •Тема 26. Познание и речь. (наверх) Первый вопрос. Язык и речь461. Виды и функции речи462. Проблема эгоцентрической речи.

- •Второй вопрос. Стадии развития значений слов. Методики образования искусственных понятий.

- •Третий вопрос. Проблема соотношения житейских и научных понятий. Значение и смысл слова: особенности внутренней речи (Выготский). Конкретные и формальные операции (Пиаже).

- •Тема 27-28. Основные подходы к изучению познавательных процессов. (наверх)

- •Первый вопрос. Объектная ориентация: описание специфики восприятия (отражения стимула) и моделирование механизмов мышления.

- •Второй вопрос. Субъектная ориентация: выделение специфики мышления и моделирование процесса восприятия.

- •Третий вопрос. Ориентация на взаимодействие (контакт): экологическая концепция восприятия (д.Гибсон). Гештальт концепция творческого мышления489 (к, Дункер).

- •Часть вторая раздела 3. Экспериментальные исследования познания: ощущение, восприятие, мышление. Тема 29. Основные понятия и проблемы сенсорной психофизики. (наверх)

- •Первый вопрос. Классическая психофизика: понятие психофизического закона, пороги чувствительности, косвенное и прямое шкалирование ощущений.

- •Второй вопрос. Современная психофизика: основные понятия теории обнаружения сигнала501. Общее представление о психофизическом операторе.

- •Тема 30.Восприятие цвета509. (наверх)

- •Первый вопрос. Общее представление о теории цветового зрения. Основы цветометрии.

- •Второй вопрос. Психосемантика цвета.

- •Тема 31-32. Восприятие пространства513, времени514 и движения. (наверх)

- •Первый вопрос. Восприятие пространства или признаки удаленности в классической психологии восприятия.

- •Второй вопрос. Восприятие движения. Теории стабильности мира. Иллюзии529 движения.

- •Третий вопрос. Основные иллюзии движения.

- •Четвертый вопрос. Восприятие времени. Время как система отсчета. Восприятие длительности и восприятие скорости.

- •Тема 33. Восприятие как процесс. (наверх)

- •Первый вопрос. Предметность восприятия. Исследование восприятия в искаженных условиях. Второй вопрос. Восприятие речи, т.Е. Осмысленного материала.

- •Второй вопрос. Восприятие речи537. Фонематический слух. Трансформационная модель порождения и понимания речевых высказываний (Наум Хомский).

- •Тема 34. Экспериментальные исследования мышления или мышление как процесс. (наверх)

- •Первый вопрос. Факторы, влияющие на успешность решения задач545.

- •Второй вопрос. Психологический анализ внутренней структуры процесса решения задач.

- •Тема 35. Культура и познание. (наверх)

- •Первый вопрос. Гипотеза лингвистической относительности546: экспериментальные факты и их обсуждение.

- •Второй вопрос. Межкультурные исследования познания (на примере вербального мышления).

- •Часть 3. Универсальные психические процессы: память, внимание, воображение. Тема 36. Общая характеристика универсальных познавательных процессов и основные подходы к их изучению. (наверх)

- •Первый вопрос. Основные метафоры сознания: процессы памяти, свойства внимания549, виды воображения.

- •Второй вопрос. Основные подходы к изучению универсальных психических процессов.

- •Тема 37. Психология памяти: основные подходы, факты, закономерности. Классические исследования. (наверх)

- •Первый вопрос. Выявление первичных мнемических способностей и описание их проявлений. Изучение памяти в классической психологии сознания и поведения.

- •Второй вопрос. Становление опосредствованного запоминание или конструирование искусственных (внешних) средств для повышения эффективности запоминания.

- •Третий вопрос. Исследования процессов (механизмов) запоминания и закономерных условий их осуществления.

- •Тема 38. Исследования памяти в когнитивной психологии. (наверх)

- •Первый вопрос. Структуры памяти как стадии переработки информации.

- •Второй вопрос. Теория уровней переработки информации. Общее представление о метапамяти.

- •Тема 39. Психология внимания: феноменология, закономерности функционирования, пути развития. (наверх)

- •Первый вопрос. Возможные определения внимания и его основные эффекты.

- •Второй вопрос. Классические представления о внимании.

- •Третий вопрос. Внимание и психотехника: измененные состояния сознания (исс).

- •Тема 40. Исследования внимания в когнитивной психологии. (наверх)

- •Первый вопрос. Внимание как селекция.

- •Второй вопрос. Внимание как умственное усилие594 (Дэвид Канеман).

- •Третий вопрос. Общее представление о метавнимании.

- •Темы 41-42. Психология воображения. Познание, творчество, личность. (наверх)

- •Первый вопрос. Воображение и его связь с другими психическими процессами. Творческое воображение и основные характеристики его продуктов.

- •Второй вопрос. Методы стимуляции творчества: их возможности и ограничения.

- •Предметный указатель.

Часть 3. Универсальные психические процессы: память, внимание, воображение. Тема 36. Общая характеристика универсальных познавательных процессов и основные подходы к их изучению. (наверх)

Что общего у памяти, внимания и воображения. И кстати почему в курсе не именуем их собственно познавательными. Все эти три процесса действительно реально включаются в любую человеческую деятельность. В этом смысле они универсальны и имеют отношение не только к познанию. Например, включенное в перцептивную деятельность внимание называется чувственным (наблюдательность). А если в мыслительную, то внимание интеллектуальное (проницательность). Все три процесса создают для нас единую ось психического времени. Память это прошлое, прошлый опыт. Наиболее фундаментальный процесс, потому что если у человека, общества нет прошлого, то в каком-то смысле отсутствует настоящее и будущее. Необходимо запоминать прошлый опыт. И тогда становится актуальным внимание, которое связывает нас с настоящим опытом. Если не был внимательным, сосредоточенным на материале, то и не запомнил его. Воображение связано с будущим опытом, т.е. с необходимостью предвосхищать результаты будущих действий.

Разделим тему на две части. В первой части напомним определения и расширим их, о названных процессах в их общих характеристиках. А во второй части основные подходы к изучению этих процессов. Началось с психологии сознания. Во многом тут всё зависит от того, как понимается сознание.

Первый вопрос. Основные метафоры сознания: процессы памяти, свойства внимания549, виды воображения.

Наверное, не всякая метафора сознания может быть представлена наглядно. Хотелось бы пометить главное, что в представлениях метафорических о внимании как центре сознания и сознании в целом есть своя опорная точка. С чего начинается представление о сознании хорошо известно. С модели Вундта, где различался центр внимания и периферия. Сознание понимается как структура. Если обратиться к другим авторам близким Вундту не только по времени, но связанным теоретическими представлениями. Из центра сознания в одну сторону, так сказать вспять, где структура Вундта перестаёт существовать. И затем в другую сторону, где структура меняется обретая новые черты. Сначала что предшествует разделению центра и периферии.

У.Джемс «О внимании». Уже в этой статье область сознания имеет центр и окружающее его поле внимания. Встречаемся с особым интересом Джемса к т.н. измененным состояниям сознания. Сегодня таких состояний описано порядка 20. А Джемс говорил, что каждый день каждый человек испытывает измененные состояния сознания: когда засыпает и когда просыпается. Джемс описывает тот момент (процесс), когда происходит пробуждение человека и как он может дать себе отчёт о первых впечатлениях после пробуждения.

Определенное представление о внешнем мире и о себе в нём уже начинает существовать. Но чего-то в этом представлении не хватает из-за чего нельзя это представление назвать структурным, формленным, целостным и единым. Наше сознание в каком-то смысле пока ещё пусто. Вернее, в этом сознании нет различия между основным и второстепенным. Нет разницы между центром и периферией. Некое представление о сознании как о емкости допустимо, но в ней нет различия значимости представлений, организованности и упорядоченности. Джемс говорит о прасознании.

Довольно легко догадаться о том, что будет по линии за Вундтом и Джемсом по пути вспять. Если нет различия между центром и периферией, то следующей шаг связан уже с клинической психологией, с патологией сознания, а точнее – с патологией памяти. Это француз Теодуль Рибо. Он говорит о случаях потери памяти – амнезии. Случаи перемежающейся амнезии. Человек может находиться то в одном состоянии сознании и попадая в него как-то действовать. Но наряду с этим попадает в другое состояние сознания и не может вспомнить о том, что было в первом. Основная функция памяти – есть сохранение единства субъекта.

Рибо, Джемс, Вундт. И дальше будет как не парадоксально тоже Джемс. Он описывает разные состояния сознания. И предлагает нам заметить, что даже если сознание не сопровождается специальным усилием, то оно всё равно существует и представляет собой направленный поток впечатлений. Подобно ручью поток сам прокладывает себе путь, направленность потока – есть его собственное свойство, он сам задаёт избирательность впечатлений, которые в него входят.

Протекал поток сознания, а мы взяли и произвольным усилием приостановили его, т.о. чтобы этот поток вновь обратился в структуру. Если остановишь поток, то образуется волна внимания по Титченеру. Раз есть структура в виде волны, то она должна удерживаться во времени, иметь временную протяженность. Возникает вопрос, что будет когда сознательное усилие достигнет высокой степени своего развития или максимума. Волна должна будет преобразиться.

Анри Бергсон. Допустимое представление о сознании здесь будет таким. Сознательное усилие достигает максимума и сводится к точке максимального сознательного напряжения.

Н а

приведенных представлениях обычно

разворачивается метафора универсальных

психических процессов. 1) Т.Рибо: отсутствие

единства субъекта, единства Я, невозможность

сохранять полностью свой прошлый опыт.

2) У.Джемс: сознание обретает единство,

но не имеет различия между центром и

периферией. 3) В.Вундт: сознание конечно

едино и при этом различаются структурные

области центра и периферии. 4) У.Джемс:

сознание протекает во времени, в потоке

сознания отражаются все выполняемые

действия. 5) Э.Титченер: подключается

произвольное усилие и восстанавливается

структура сознания, как волна протяженная

во времени. 6) А.Бергсон: максимальное

сознательное усилие, всё постороннее

скатывается из поля внимания как с горы.

а

приведенных представлениях обычно

разворачивается метафора универсальных

психических процессов. 1) Т.Рибо: отсутствие

единства субъекта, единства Я, невозможность

сохранять полностью свой прошлый опыт.

2) У.Джемс: сознание обретает единство,

но не имеет различия между центром и

периферией. 3) В.Вундт: сознание конечно

едино и при этом различаются структурные

области центра и периферии. 4) У.Джемс:

сознание протекает во времени, в потоке

сознания отражаются все выполняемые

действия. 5) Э.Титченер: подключается

произвольное усилие и восстанавливается

структура сознания, как волна протяженная

во времени. 6) А.Бергсон: максимальное

сознательное усилие, всё постороннее

скатывается из поля внимания как с горы.

Процессы памяти. У памяти немало определений, но основным всё-таки является. Память – это процесс запечатления, сохранения и воспроизведения опыта. Запечатленный опыт содержится в прошлом субъекта. Отвечая на следующий вопрос, мы разделим процессы памяти на три группы:

1) Запечатление. Если мы подходим к феноменологии памяти подробнее, то запечатление есть лишь один вариант из многообразных но родственных по функции процессов. В строгом смысле это послеобраз на сетчатке. Прежде всего, есть возможность заменить слово запечатление словом запоминание. И тогда это уже не только сенсорная, но и рабочая память. С материалом хотя бы короткое время необходимо работать. Способ кодирования не только сенсорный. Запечатление связано с восприятием, запоминание – уже не только с восприятием.

Например, предъявили слова или бессмысленные слоги. Какова форма запоминания. Происходит проговаривание материала, акустико-артикуляционное кодирование550. Можно было бы сказать внутренний голос, ухо-голос, нужно проговаривать и при этом ещё слышать себя.

А если материала столько, что его нельзя запомнить всего лишь за одно предъявление (скажем, слов 20). То в ряду процессов появляется ещё заучивание. Тут вспоминаем первого исследователя памяти – Г.Эббингауза, предложившего метод заучивания списков. Хотя это были списки из бессмысленных слогов.

Запечатление, запоминание, заучивание. Сюда можно подключить и разные виды памяти. Скажем, двигательная память. И тогда этот первый процесс превратится в формирование навыка.

2) Сохранение. Эта группа, наверное, всегда будет самой загадочной в психологии памяти. М.б. понятно и исследовано то, как заучиваю и запоминаю. Также есть масса способов воспроизвести материал. Но не до конца понятно, каким же образом он сохраняется. Собственно говоря и сохранении мы судим по тому, как воспроизводится или по способу запоминания.

Кодирование материала означает его сохранение, удержание в определенной форме. Способы кодирования могут быть самыми разными. а) сенсорное кодирование, чувственное, зрительное, слуховое; б) в рабочей памяти акустико-артикуляционное кодирование; в) длительное запоминание есть семантическое смысловое кодирование, категориальное; г) особый способ кодирования, это кодирование по ключам (время запоминания, эмоциональное переживание и т.д.).

Если способы сработали, то переход в воспроизведение. Если не сработали, начинается альтернативный процесс забывания551. Он тесно связан с тем, как закодирован материал. М.б. связано с утратой смысла материала

3) Воспроизведение. В когнитивной психологии часто называют извлечением материала из каких-то хранилищ (перманентных, рабочих и т.д.). Самой строгой формой воспроизведения будет порядковый отчёт. Для этого надо будет довольно долго заучивать.

Е сли

порядковый отчёт не выходит, то надо

применить иной метод - свободного

припоминания552.

Значит теперь можно не соблюдать порядок

материала, а отчитаться сначала быстро

то что было в конце (эффект недавности553),

потом вспомнили что было вначале (эффект

первичности554)

и наконец кое-что припомнили из середины.

сли

порядковый отчёт не выходит, то надо

применить иной метод - свободного

припоминания552.

Значит теперь можно не соблюдать порядок

материала, а отчитаться сначала быстро

то что было в конце (эффект недавности553),

потом вспомнили что было вначале (эффект

первичности554)

и наконец кое-что припомнили из середины.

Если и свободно припоминания не даёт результата, то предлагается изложение текста. В каком-то смысле аналог свободного припоминания.

А если данные методы не дают результата, то следующий метод будет узнавание555 материала среди другого. С какими-то подсказками от испытуемого требуется опознание идентификация 556материала.

Если не получается даже узнать материал, остаётся последняя возможность, самый тонкий метод проверки сохранности материала. Повторное заучивание. Если когда-то для первоначального заучивания потребовалось одно время, а здесь потребуется меньшее время, то значит след557 запомненного материала остался в прошлом опыте.

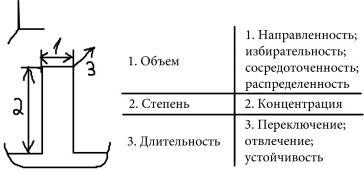

Свойства внимания. Простых свойств внимания, показанных на модели Титченера, будет три: а) величина верхней площадки волны внимания; б) высота волны; в) изменение во времени.

Свойства внимания целесообразно выделять с опорой на модель волны Титченера. Можно разделить свойства на т.н. простые (т.е. элементарные, несводимые к каким-либо другим, их можно выделить на самой модели, предложенной Титченером) и составные (производные). Сначала три простых свойства внимания:

а )

некоторый объём внимания. Титченер не

только теоретик, но прежде всего автор

учебника. Само наличие объема внимания

предполагает активность субъекта,

различение центра и периферии. Для того,

чтобы выделить одно свойство нужно

предполагать в качестве условия какое-то

другое. Объём внимания – есть

совокупность элементов (простых

впечатлений), которые испытуемый в

данное время (в настоящий момент)

воспринимает ясно и отчетливо. Тем самым

объем есть некоторая базовая количественная

характеристика. Внимание здесь

представляется как определенное

ограниченно поле, в которое входит ряд

впечатлений (по Вундту от 3 до 6).

)

некоторый объём внимания. Титченер не

только теоретик, но прежде всего автор

учебника. Само наличие объема внимания

предполагает активность субъекта,

различение центра и периферии. Для того,

чтобы выделить одно свойство нужно

предполагать в качестве условия какое-то

другое. Объём внимания – есть

совокупность элементов (простых

впечатлений), которые испытуемый в

данное время (в настоящий момент)

воспринимает ясно и отчетливо. Тем самым

объем есть некоторая базовая количественная

характеристика. Внимание здесь

представляется как определенное

ограниченно поле, в которое входит ряд

впечатлений (по Вундту от 3 до 6).

б) Высота волны или степень внимания (интенсивность). Титченер исследователь сказал бы, что в данном случае речь идёт о степени сенсорной ясности (сенсорно-перцептивная, связанная с органами чувств или с другой стороны понятность, имеющая когнитивное интеллектуальное значение). Сенсорная ясность для Титченера условие всех остальных свойств.

в) (волна есть нечто продолжающееся, распространяющееся во времени) длительность.

Таковы простые свойства сознания, теперь посмотрим к каким производным свойствам они нас приведут.

а) Сама модель волны внимания предполагает, что сознание в целом и его центр внимания имеют определенную направленность (1). Здесь пригодятся не только модели структурализма, но и функциональная модель Джемса, где внимание как поток, имеющий направление, которое задаёт сам поток как внутренне свойство. Рядом избирательность (2) внимания. Это не просто свойство внимания, а характеристика, которая входит в само определение внимания. Сосредоточенность (3) на материале. Эта характеристика фактически тождественна понятию объёма, но предполагает ещё и то, что в поле внимания может быть как один фокус, так и несколько. У нашей области есть некоторый единый центр и фокусных точек становится не одна а две, то наш испытуемый теряет возможность быть внимательным. Можно получить патологический случай расщепления внимания, утрата фокуса, центра. Но если испытуемый может сохранять единство объема своего внимания, несмотря на то, что фокусов может быть несколько (по-крайней мере два), то имеем дело с ещё одним свойством распределения (4) внимания. Это есть способность совмещать в сознании, одновременно представлять по-крайней мере два выполняемых субъектом действия.

Если одновременно выполняются два действия, то в психологическом смысле действием является лишь одно из них, все остальные будут являться операциями. Иными словами, центр сознания, так или иначе, стремится к единой точке. И если мы феноменально можем наблюдать и даже измерять у того или иного субъекта способность к распределению, то это всегда будет так.

б) По пункту степени внимания. Здесь мы привлекаем возможные сочетания различных свойств внимания, первого и второго. Концентрация (5) внимания. Яркий пример сложного комплексного свойства. Это есть малый (узкий) объём внимания при его высокой интенсивности. Уменьшение объема при увеличении степени.

Наиболее объемная группа п.ч. здесь перечисляются все возможные изменения внимания во времени. Прежде всего, изменяться могут уже названные свойства. Например, направленность. Это сдвиг внимания. Этот процесс, в свою очередь имеет два варианта – произвольный сдвиг и тогда переключение (6) внимания. Это как раз вариант сознательного смещения внимания субъектом с одного действия (объекта) на иной. И непроизвольный сдвиг, и отвлечение (7) внимания.

Теперь изменения степени внимания, колебания во времени интенсивности. Имеют место сугубо физиологические механизмы558. Бывает тогда, когда не учитывается произвольная активность субъекта. Если же она подключается к свойству длительности. Устойчивость (8) внимания.

Завершая этот разговор, добавим, что в этих свойствах исследователь всегда будет сталкиваться с определенной проблемой. Какие-то свойства являются результатом усилия субъекта, а другие - условием обеспечения этого результата. Недаром внимание периодически исчезал из теоретического и подчас экспериментального рассмотрения в психологии. П.ч. внимание проявляется в любой активности субъекта. То, что включено в любую деятельность, что универсально, то подчас исчезает из рассмотрения, сводится к чему-то другому.

Виды воображения. Как раз воображение суть такой процесс, который наименее изучен в современной психологии. Первым исследователем, описавшим различные виды, был Т.Рибо. Чтобы выделить различные виды воображения, определим ключевое слово, определяющее его. Это же слово затем делает затруднительным анализ воображения – это предвосхищение (будущего результата действия). Это по существу характеристика самой психики. Поэтому воображение собственного определения не получает и надо добавить ещё одну характеристику – преобразование реальности.

Воображение суть процесс мысленного преобразования реальности или представления о ней. Необходимо включить воображение в тот или иной познавательный контекст или контекст собственно познавательных процессов. И тогда получаем следующие виды воображения. а) перцептивное воображение – это мысленное оперирование наглядными образами, мысленное вращение559 поворот. Это ещё и возможность представить объект с его не воспринимаемой ранее субъектом стороны. б) воспроизводящее воображение. Способность субъекта представить объект (ситуацию) по его описанию (схеме, образцу). Типичные для этого свойства задачи чертежника, дизайнера и др. в) творческое воображение. Здесь два аспекта. Во-первых, само слово «творческое» подсказывает нам, что вообразить значит создать что-то новое. Едва ли можно представить объект только перцептивно, необходимо мышление. Во-вторых, различаются мышление и воображение. Единицей мышления является знак, а единица воображения - символ. В перцептивном воображении единицей является индивидуально-конкретный образ. В творческом воображении – обобщенный образ или имидж. Имидж даёт субъекту не знание, а понимание реальности (объекта).

Воедино связывается и создание нового, и фантазия и преобразование реальности. Но главное – это назначение творческого воображения дать понимание ситуации. Творческое воображение – это процесс построения обобщенных образов как возможных средств представления и решения творческих задач. Если говорим о психической активности, то речь не всегда о создании чего-то объективно нового. Новизна это переход от состояния неопределенности к ситуации понятной, в которой можно действовать.

Творческое воображение есть построение символов, способов представления реальности. От преобразования и предвосхищения до уникальности творческого явления (например, инсайта). Чтобы объять всю эту реальность разнообразную необходимо различить суждение по результату (когда субъект понял суть задачи, породил сколько-то новых нестандартных творческих идей) и с другой стороны суждение по тому, что является условием результата.