- •Содержание

- •Введение

- •Введение

- •Раздел первый. Обоснование проектных решений

- •Глава 1. Классификация и нормы проектирования автомобильных дорог

- •1.1 Классификация автомобильных дорог

- •1.2. Нормы проектирования автомобильных дорог

- •1.3. Расчетные скорости, нагрузки и габаритные размеры подвижного состава

- •1.4. Охрана окружающей среды

- •Приложение 1. Список рекомендуемых нормативно-технических документов

- •1.1. Общие стандарты

- •1.2. Грунты, земляное полотно, торф

- •1.3. Асфальтобетонные смеси, битум

- •1.3. Бетон, железобетон. Бетонные смеси, щебень, гравий, песок, цемент, шлаки, шламы и другие материалы

- •1.5. Автомобильные, железные дороги, аэродромы, земляное полотно дорог, мосты и трубы, укрепительные работы (изыскания, проектирование, строительство)

- •1.6. Основания и фундаменты

- •1.7. Изыскания автомобильных, железных дорог, аэродромов

- •1.8. Эксплуатация автомобильных дорог

- •1.9. Геотекстиль

- •1.10. Экология, климатология

- •1.11. Безопасность движения и техника безопасности

- •Глава 2. Организация проектирования автомобильных дорог

- •2.1. Общие положения

- •2.2. Предпроектное проектирование

- •2.3. Разработка проектной документации

- •2.4. Разработка рабочих чертежей

- •2.5. Состав проектной документации

- •Раздел 1. Общая пояснительная записка.

- •Раздел 2. Документы согласований.

- •Раздел 3. Отвод земель.

- •Раздел 4. Разделение собственности и стоимости строительства (реконструкции) по балансодержателям.

- •Раздел 5. Охрана окружающей среды.

- •Раздел 6. Строительные решения по автомобильной дороге.

- •Раздел 7. Строительные решения по искусственным сооружениям:

- •Раздел 8. Организация строительства:

- •2.6. Оформление проектной документации

- •2.2. Пример продольного профиля вновь проектируемых автомобильных дорог

- •Задание на разработку инженерного проекта капитального ремонта автомобильной дороги м-10 «Россия» в Новгородской области

- •Перечень технических документов, подлежащих использованию при разработке обоснования инвестиций

- •Перечень материалов и документов, включаемых в состав обоснования инвестиций (ои).

- •Перечень материалов и документов, включаемых в состав обосновывающих материалов инженерного проекта (ип).

- •Глава 3. Современная технология изысканий автомобильных дорог

- •3.1. Особенности традиционной технологии изысканий автомобильных дорог и ее анализ

- •3.2. Особенности технологии изысканий автомобильных дорог при проектировании на уровне сапр-ад

- •3.4. Методы обоснования полосы варьирования конкурирующих вариантов трассы

- •3.5. Цифровое моделирование рельефа, ситуации и геологического строения местности

- •3.6. Виды цифровых моделей местности

- •3.7. Методы построения цифровых моделей местности

- •3.8. Математическое моделирование местности

- •3.9. Задачи, решаемые с использованием цифровых и математических моделей

- •Глава 4. Экономическое обоснование строительства автомобильных дорог и мостовых переходов

- •4.1. Структура экономического обоснования дорожного строительства

- •4.2. Перспективный парк автомобилей

- •4.3. Прогнозирование перспективной интенсивности движения

- •4.4. Методы оценки общественной эффективности инвестиционных проектов дорожного строительства

- •4.5. Процедуры учета неопределенности

- •4.6. Элементы затрат-выгод инвестиционных проектов дорожного строительства

- •Глава 5. Топографо-геодезическое обоснование проектов

- •5.1. Геодезические опорные сети

- •5.2. Обозначение пунктов государственных геодезических сетей на местности

- •5.3. Привязка к пунктам государственных геодезических сетей

- •2. Привязка трассы к двум пунктам геодезической сети способом прямой засечки.

- •3. Привязка трассы к двум пунктам геодезической сети способом обратной засечки.

- •4. Привязка трассы к пунктам геодезической сети наземно-космическим способом.

- •5.4. Планово-высотное обоснование топографических съемок

- •5.5. Электронная тахеометрическая съемка

- •5.6. Наземно-космическая съемка

- •5.7. Наземное лазерное сканирование

- •Глава 6. Инженерно-геологическое обоснование проектов

- •6.1. Общие сведения об организации и составе инженерно-геологических изысканий

- •6.2. Современные технические средства, применяемые при инженерно-геологических изысканиях

- •6.3. Инженерно-геологические изыскания на полосе варьирования трассы

- •6.4. Инженерно-геологические изыскания по принятому варианту трассы

- •6.5. Разведка местных дорожно-строительных материалов

- •6.6. Лабораторные испытания и полевые методы исследования физико-механических свойств грунтов и материалов

- •6.7. Геофизические методы инженерно-геологических изысканий

- •6.8. Камеральная обработка и представляемые материалы

- •Глава 7. Инженерно-гидрометеорологическое обоснование проектов

- •7.1. Состав инженерно-гидрометеорологического обоснования проектов

- •7.2. Технология инженерно-гидрометеорологических изысканий

- •7.3. Морфометрические работы

- •7.4. Гидрометрические работы

- •7.5. Аэрогидрометрические работы

- •Раздел второй. Основные проектные работы

- •Глава 8. Обоснование требований к геометрическим элементам автомобильных дорог

- •8.1. Элементы плана автомобильных дорог

- •8.2. Элементы поперечных профилей

- •8.3. Элементы продольного профиля

- •8.4 Ширина проезжей части и земляного полотна

- •8.5. Остановочные, краевые полосы и бордюры

- •8.6. Поперечные уклоны элементов дороги

- •8.7. Нормы проектирования плана и продольного профиля

- •8.8. Переходные кривые

- •8.9. Виражи

- •8.10. Уширение проезжей части

- •8.11. Серпантины

- •8.12. Мосты и трубы

- •8.13. Тоннели

- •Глава 9. План автомобильных дорог. Принципы ландшафтного проектирования

- •9.1. Выбор направления трассы

- •9.2. Элементы клотоидной трассы

- •9.3. Принципы трассирования

- •9.4. Цели и задачи ландшафтного проектирования*

- •9.5. Согласование элементов трассы с ландшафтом

- •9.6. Особенности трассирования автомобильных дорог в характерных ландшафтах

- •9.7. Согласование земляного полотна с ландшафтом

- •9.8. Правила обеспечения зрительной плавности и ясности трассы

- •Глава 10. Проектирование продольного профиля автомобильных дорог

- •10.1. Принципы проектирования продольного профиля

- •10.2. Критерии оптимальности

- •10.3. Комплекс технических ограничений

- •10.4. Техника проектирования продольного профиля в традиционном классе функций

- •Глава 11. Проектирование земляного полотна

- •11.1. Элементы земляного полотна и общие требования к нему

- •11.2. Грунты для сооружения земляного полотна

- •11.3. Природные условия, учитываемые при проектировании земляного полотна

- •11.4. Учет водно-теплового режима при проектировании верхней части земляного полотна

- •11.5. Поперечные профили земляного полотна в обычных условиях

- •11.6. Проектирование насыпей на слабых основаниях

- •11.7. Проверка устойчивости откосов при проектировании высоких насыпей и глубоких выемок

- •11.8. Земляное полотно на склонах

- •Глава 12. Проектирование нежестких дорожных одежд

- •12.1. Общие сведения

- •12.2. Основы конструирования нежестких дорожных одежд

- •12.3. Расчеты нежестких дорожных одежд на прочность

- •12.4. Расчет конструкции дорожной одежды в целом по допускаемому упругому прогибу

- •12.5. Расчет по условию сдвигоустойчивости подстилающего грунта и малосвязных конструктивных слоев

- •12.6. Расчет конструкции дорожной одежды на сопротивление монолитных слоев усталостному разрушению от растяжения при изгибе

- •12.7. Обеспечение морозоустойчивости дорожной одежды

- •12.8. Осушение дорожной одежды и земляного полотна

- •Глава 13. Конструкции и основные положения расчета жестких дорожных одежд

- •13.1. Область применения. Основные виды покрытий

- •13.2. Общие требования к жестким дорожным одеждам. Основные принципы конструирования

- •13.3. Особенности конструкций жестких дорожных одежд

- •13.4. Основные положения расчета жестких дорожных одежд

- •Список литературы к главе 13

- •Глава 14. Особенности расчета жестких дорожных одежд

- •14.1. Напряжения в цементобетонном покрытии от внешней нагрузки

- •14.2. Определение разрушающей нагрузки для плит цементобетонного покрытия

- •14.3. Определение напряжений в цементобетонном покрытии по прогибам, измеренным в натуре

- •14.4. Определение эквивалентного модуля упругости и коэффициента поперечной деформации многослойного основания под жестким дорожным покрытием

- •14.5. Температурные напряжения

- •14.6. Устойчивость плит бетонных дорожных покрытий при повышении температуры

- •14.7. Прочность при усилении жестких покрытий слоем асфальтобетона или цементобетона

- •14.8. Устойчивость против выпирания асфальтобетонного слоя на цементобетонном основании

- •14.9. Устойчивость положения плиты со свободными краями при нагрузке от транспортных средств

- •Список литературы к главе 14

- •Глава 15. Проектирование системы поверхностного и подземного дорожного водоотвода

- •15.1. Система поверхностного и подземного дорожного водоотвода

- •15.2. Нормы допускаемых скоростей течения воды

- •15.3. Определение объемов и расходов ливневых и талых вод с малых водосборов

- •15.4. Гидравлический расчет дорожных канав

- •15.5. Гидравлический расчет отверстий малых мостов и труб

- •15.6. Косогорные сооружения поверхностного водоотвода

- •15.7. Укрепление русел за сооружениями

- •15.8. Расчет дренажа

- •15.9. Некоторые рекомендации к разработке региональных норм стока

- •Глава 16. Проектирование мостовых переходов

- •16.1. Основные сведения о проектировании переходов через большие водотоки

- •16.2. Гидрологические расчеты

- •16.3. Морфометрические расчеты

- •16.4. Прогноз природных деформаций русел рек

- •16.5. Расчет срезок пойменных берегов подмостовых русел и отверстий мостов

- •16.6. Расчет общего размыва

- •16.7. Определение максимальной глубины расчетного общего размыва

- •16.8. Расчет местного размыва у опор мостов

- •16.9. Расчет размывов переходов коммуникаций у мостовых переходов

- •16.10. Расчет характерных подпоров на мостовых переходах

- •Глава 17. Проектирование подходов, регуляционных и укрепительных сооружений

- •17.1. Условия работы пойменных насыпей

- •17.2. Проектирование подходов к мостам

- •17.3. Проектирование оптимальных пойменных насыпей

- •17.4. Расчет устойчивости откосов подтопляемых насыпей

- •17.5. Расчет осадок пойменных насыпей

- •17.6. Расчет скорости осадки насыпей на слабых основаниях

- •17.7. Задачи и принципы регулирования рек у мостовых переходов

- •17.8. Конструкции регуляционных сооружений на мостовых переходах

- •Глава 18. Пересечения и примыкания автомобильных дорог

- •18.1. Общие положения и требования по проектированию пересечений и примыканий в одном уровне

- •18.2. Классификация пересечений автомобильных дорог в разных уровнях и требования к ним

- •18.3. Элементы пересечений автомобильных дорог в разных уровнях

- •18.4. Задачи, решаемые при проектировании развязок движения в разных уровнях

- •18.5. Анализ условий пересечений при проектировании развязок

- •18.6. Пропускная способность развязок в разных уровнях и оценка безопасности движения

- •18.7. Технико-экономическое сравнение вариантов развязок движения

- •Глава 19. Особенности изысканий и проектирования дорог на многолетнемерзлых (вечномерзлых) грунтах

- •19.1. Распространение вечной мерзлоты на территории Российской Федерации

- •19.2. Дорожно-климатическое районирование первой зоны - зоны вечной мерзлоты России

- •19.3. Принципы проектирования и строительства дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.4. Особенности водно-теплового режима естественных грунтов и земляного полотна автомобильных дорог в районах вечной мерзлоты

- •19.5. Особенности расчета дорожных конструкций нежесткого типа в условиях вечной мерзлоты

- •19.6. Особенности изысканий для строительства дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.7. Особенности проектирования дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.8. Земляное полотно автомобильных дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.9. Требования к грунтам земляного полотна на многолетнемерзлых грунтах

- •19.10. Конструкции земляного полотна автомобильных дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.11. Водоотводные сооружения

- •19.12. Проектирование земляного полотна и искусственных сооружений на наледных участках

- •Глава 20. Инженерное обустройство автомобильных дорог

- •20.1. Обслуживание дорожного движения

- •20.2. Дорожные знаки

- •20.3. Дорожная разметка

- •20.4. Направляющие устройства

- •20.5. Дорожные ограждения

- •20.6. Освещение автомобильных дорог

- •20.7. Составление схемы обстановки дороги

- •Глава 21. Проектирование реконструкции автомобильных дорог

- •21.1. Особенности реконструкции автомобильных дорог

- •21.2. Особенности изысканий для разработки проектов реконструкции автомобильных дорог

- •21.3. Реконструкция автомобильных дорог в плане и продольном профиле

- •21.4. Земляное полотно при реконструкции автомобильных дорог

- •21.5. Дорожные одежды при реконструкции автомобильных дорог

- •21.6. Особенности организации работ при реконструкции автомобильных дорог

- •Глава 22. Проектирование организации строительства

- •22.1. Цели и задачи проекта организации строительства

- •22.2. Строительный генеральный план

- •22.3. Календарный план строительства

- •22.4. Механизация дорожного строительства

- •22.5. Машины для земляных работ

- •22.6. Машины для уплотнения грунтов и материалов дорожных одежд

- •22.7. Определение потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и трудовых ресурсах

- •Глава 23. Оценка проектных решений при проектировании автомобильных дорог

- •23.1. Система показателей для оценки проектных решений

- •23.2. Определение предельной пропускной способности дороги и коэффициента загрузки движением

- •23.3. Расчет средней скорости движения транспортного потока

- •23.4. Расчет максимальной скорости движения одиночного автомобиля

- •23.5. Определение степени загрязнения придорожной полосы соединениями свинца

- •23.6. Расчет загрязнения атмосферного воздуха выбросами автомобильного транспорта

- •Глава 24. Оценка безопасности движения при проектировании дорог и их реконструкции

- •24.1. Влияние дорожных условий на безопасность движения

- •24.2. Оценка относительной опасности участков дороги и выявление опасных мест методом «коэффициентов относительной аварийности»

- •24.3. Выявление опасных мест метолом «коэффициентов безопасности»

- •24.4. Оценка обеспеченности безопасности движения на пересечениях в одном уровне

- •24.5. Оценка безопасности движения на пересечениях в разных уровнях

- •Раздел третий. Автоматизированное проектирование автомобильных дорог

- •Глава 25. Принципиальные основы автоматизированного проектирования автомобильных дорог и сооружений на них

- •25.1. Понятие о системах автоматизированного проектирования

- •25.2. Средства обеспечения систем автоматизированного проектирования

- •25.3. Функциональная структура сапр

- •25.4. Принципы оптимизации и моделирования при проектировании автомобильных дорог

- •Список литературы к главе 25

- •Глава 26. Система автоматизированного проектирования cad «credo»

- •26.1. Историческая справка

- •26.2. Функциональная структура подсистемы «Линейные изыскания»

- •26.3. Функциональная структура подсистемы «Дороги»

- •Глава 27. Система автоматизированного проектирования «indorcad/road»

- •27.1. Историческая справка

- •27.2. Функциональная структура системы автоматизированного проектирования «IndorCad/Road». Раздел «План»

- •27.3. Раздел «Продольный профиль»

- •27.4. Раздел «Верх земляного полотна»

- •27.5. Раздел «Поперечный профиль»

- •27.6. Графический редактор «IndorDrawing»

- •Глава 28. Автоматизированное проектирование плана автомобильных дорог

- •28.1. Автоматизированное проектирование плана и продольного профиля. Общий методологический подход

- •28.2. Методы «однозначно определенной оси»

- •28.3. Метод «опорных элементов»

- •28.4. Метод «сглаживания эскизной линии трассы»

- •28.5. Методы «свободной геометрии». Сплайн-трассирование

- •Глава 29. Автоматизированное проектирование продольного профиля автомобильных дорог

- •29.1. Метод «опорных точек»

- •29.2. Метод «проекции градиента»

- •29.3. Метод «граничных итераций»

- •29.4. Методы «свободной геометрии»

- •Глава 30. Автоматизированное проектирование оптимальных нежестких дорожных одежд

- •30.1. Особенности автоматизированного проектирования оптимальных нежестких дорожных одежд

- •30.2. Оптимизационный метод проектирования дорожных одежд нежесткого типа

- •30.3. Технология автоматизированного проектирования оптимальных дорожных одежд

- •Глава 31. Автоматизированное проектирование системы поверхностного водоотвода автомобильных дорог

- •31.1. Математическое моделирование стока ливневых вод с малых водосборов

- •31.2. Математическое моделирование стока талых вод с малых водосборов

- •31.3. Расчет отверстий и моделирование работы малых мостов и труб

- •31.4. Проектирование оптимальных водопропускных труб

- •Результаты проектирования оптимального сооружения

- •31.5. Проектирование оптимальной системы поверхностного водоотвода

- •Глава 32. Комплексная методология автоматизированного проектирования мостовых переходов

- •32.1. Принципы автоматизированного проектирования мостовых переходов

- •32.2. Аналитическая аппроксимация и универсальный метод определения расчетных гидрометеорологических характеристик

- •32.3 Комплексная программа расчета отверстий мостов «Рома»

- •32.4. Исходная информация и результаты расчета по программе «Рома»

- •I. Файл названий и свойств объектов расчета

- •II. Основной файл исходных данных

- •III. Файл измененных длин расчетных интервалов

- •IV. Файл измененных проекций длин расчетных интервалов

- •V. Файл измененных высот (отметок) дна русла

- •VI. Файл измененных высот (отметок) геологического ограничения размыву

- •VII. Файл измененных ширин русла

- •VIII. Файл координат типового водомерного графика

- •XIII. Файл фракционного состава донных отложений

- •I. Фактический водомерный график и гидрограф паводка

- •II. Расчетный водомерный график и тахограф паводка

- •III. Результаты расчета

- •32.5. Программа расчета уширений русел на мостовых переходах «Рур»

- •32.6. Исходная информация и результаты расчета по программе «Рур»

- •I. Файл названий объектов расчета

- •II. Основной файл исходных данных

- •III. Файл измененных длин расчетных интервалов

- •IV. Файл измененных проекций длин расчетных интервалов

- •V. Файл координат расчетной многолетней гидрологической характеристики водотока

- •Результаты расчета

- •Глава 33. Методы расчета соединительных рамп

- •33.1. Существующие принципы конструктивного решения участков ответвлений и примыканий соединительных рамп

- •33.2. Переходные кривые, требования к ним и методы их расчета

- •33.3. Расчет элементов соединительных рамп

- •33.4. Проектирование продольного профиля по соединительным рампам

- •33.5. Планово-высотное решение соединительных рамп

- •Глава 34. Оценка проектных решений при автоматизированном проектировании автомобильных дорог

- •34.1. Программы для оценки проектных решений

- •34.2. Построение перспективных изображений автомобильных дорог

- •34.3. Перцептивные изображения автомобильных дорог

- •34.4. Оценка зрительной плавности трассы

- •34.5. Определение показателей транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог

- •34.6. Оценка проектных решений автомобильных дорог на основе математического моделирования

- •34.7. Технико-экономическое сравнение вариантов автомобильных дорог и мостовых переходов

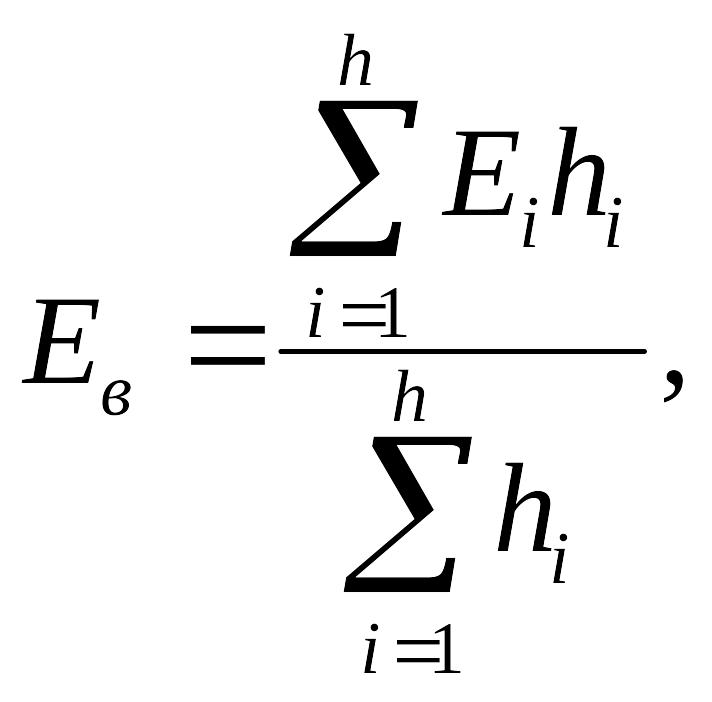

12.5. Расчет по условию сдвигоустойчивости подстилающего грунта и малосвязных конструктивных слоев

Дорожную одежду проектируют из расчета, чтобы под действием кратковременных или длительных нагрузок в подстилающем грунте или малосвязных (песчаных) слоях за весь срок службы не накапливались недопустимые остаточные деформации - формоизменения. Недопустимые деформации сдвига в конструкции не будут накапливаться, если в грунте земляного полотна и в малосвязных (песчаных) слоях обеспечено условие:

![]() где (12.5)

где (12.5)

- требуемое минимальное значение коэффициента прочности, определяемое с учетом заданного уровня надежности (см. табл. 12.3);

Т - расчетное активное напряжение сдвига (часть сдвигающего напряжения, непогашенная внутренним трением) в расчетной (наиболее опасной) точке конструкции от действующей временной нагрузки;

Тпр

- предельная величина активного напряжения

сдвига в той же точке, превышение которой

вызывает нарушение прочности на сдвиг.

При практических расчетах многослойную

дорожную конструкцию приводят к

двухслойной расчетной модели. При

расчете дорожной конструкции на прочность

по сдвигоустойчивости грунта земляного

полотна в качестве нижнего принимают

грунт (с его характеристиками), а в

качестве верхнего - всю дорожную одежду.

Толщину верхнего слоя hв

принимают равной сумме толщин слоев

одежды

![]() .

Модуль упругости верхнего слоя двухслойной

модели вычисляют как средневзвешенный

по формуле:

.

Модуль упругости верхнего слоя двухслойной

модели вычисляют как средневзвешенный

по формуле:

где (12.6)

где (12.6)

h - число слоев дорожной одежды;

Еi - модуль упругости материала i-го слоя;

hi - толщина i-го слоя.

При расчете по условию сдвигоустойчивости в песчаном слое основания с помощью номограммы (см. рис. 12.2) нижнему слою двухслойной модели условно присваивают обычные характеристики песчаного слоя (Сп, jп), а модуль упругости принимают равным эквивалентному модулю упругости на поверхности песчаного слоя; толщину верхнего слоя двухслойной модели принимают равной общей толщине слоев, лежащих над песчаным, а модуль упругости Ев вычисляют как средневзвешенное значение для этих слоев по формуле (12.6).

При расчете дорожных одежд по условию сдвигоустойчивости значения модулей упругости материалов, содержащих органическое вяжущее, принимают равными температурам, указанным в табл. 12.18. для соответствующих дорожно-климатических зон (табл. 12.19).

Таблица 12.18.

Расчетные значения температур для дорожно-климатических зон

Дорожно-климатические зоны |

I-II |

III |

IV |

V |

Расчетная температура, °С |

+20 |

+30 |

+40 |

+50 |

Таблица 12.19.

Дорожно-климатические зоны и подзоны

Дорожно-климатическая зона и подзона |

Примерные географические границы |

I |

Севернее линии, соединяющей: Нивский - Сосновку - Новый Бор - Щельябож - Сыню - Суеватпуль - Белоярский - Ларьяк - Усть-Озерное - Ярцево - Канск - Выезжий Лог - Усть - Золотую - Сарыч - Сел - Новоселове - Артыбаш - Иню - государственную границу - Симонове - Биробиджан - Болонь - Многовершиный. Включает географические зоны тундры, лесотундры и северо-восточную часть лесной зоны с распространением вечномерзлой зоны тундры, лесотундры и северо-восточную часть лесной зоны с распространением вечномерзлых грунтов |

I1 |

Расположена севернее линии: Нарьян-Мар - Салехард - Курейка - Трубка Удачная - Верхоянск - Дружина - Горный Мыс - Марково |

I2 |

Расположена восточнее линии: устье р. Нижней Тунгуски - Ербогачен, Ленек - Бодайбо - Богдарин и севернее линии Могоча - Сковородино - Зея - Охотск - Палатка - Слаутсткое. Ограничена с севера I1 подзоной |

I3 |

От южной границы зоны вечной мерзлоты до южной границы подзоны I2 |

II |

От границы I зоны до линии, соединяющей: Львов - Житомир - Тулу - Н.Новгород - Ижевск - Томск - Канск. На Дальнем Востоке от границы I зоны до государственной границы. Включает географическую зону лесов с избыточным увлажнением грунтов |

II1 |

С севера и востока ограничена I зоной, с запада - подзоной II3 с юга - линией Рославль - Клин - Рыбинск - Березняки - Ивдель |

II2 |

Ограничена с севера подзоной II1, с запада - подзоной II4, с юга - III зоной, с востока и южной границей I зоны |

II3 |

С севера ограничена государственной границей, с запада - границей с подзоной II5, с юга - линией Рославль - Клин - Рыбинск, с востока - линией Псков - Смоленск - Орел |

II4 |

Ограничена с севера подзоной II3, с запада - подзоной II6, с юга - границей с III зоной, с востока - линией Смоленск - Орел - Воронеж |

II5 |

С севера и запада ограничена государственной границей, с востока - линией Минск - Бобруйск - Гомель, с юга - линией Барановичи - Рославль - Клин - Рыбинск |

II6 |

С севера ограничена подзоной II5, с запада - государственной границей, с юга - границей с III зоной, с востока - линией Минск - Бобруйск - Гомель |

III |

От Южной границы II зоны до линии, соединяющей: Кишинев - Кировоград - Белгород - Самару - Магнитогорск - Омск - Бийск - Туран. Включает лесостепную географическую зону со значительным увлажнением грунтов в отдельные годы |

III1 |

Ограничена с севера зоной II, с запада - подзоной III2, с юга - IV зоной, с востока - I зоной |

III2 |

Ограничена с севера зоной II, с запада - подзоной III3, с юга - зоной IV, с востока - линией Смоленск - Орел - Воронеж |

III3 |

Ограничена с севера зоной II, с запада - государственной границей, с юга - зоной IV, с востока - линией Бобруйск - Гомель - Харьков |

IV |

Расположена от границы III зоны до линии, соединяющей: Джульфу - Степанакерт - Кизляр - Волгоград и далее проходит южнее на 200 км линии, соединяющей: Уральск - Актюбинск - Караганду. Включает географическую степную зону с недостаточным увлажнением грунтов. |

V |

Расположена к юго-западу и югу от границы IV зоны и включает пустынную и пустынно-степную географические зоны с засушливым климатом и распространением засоленных грунтов |

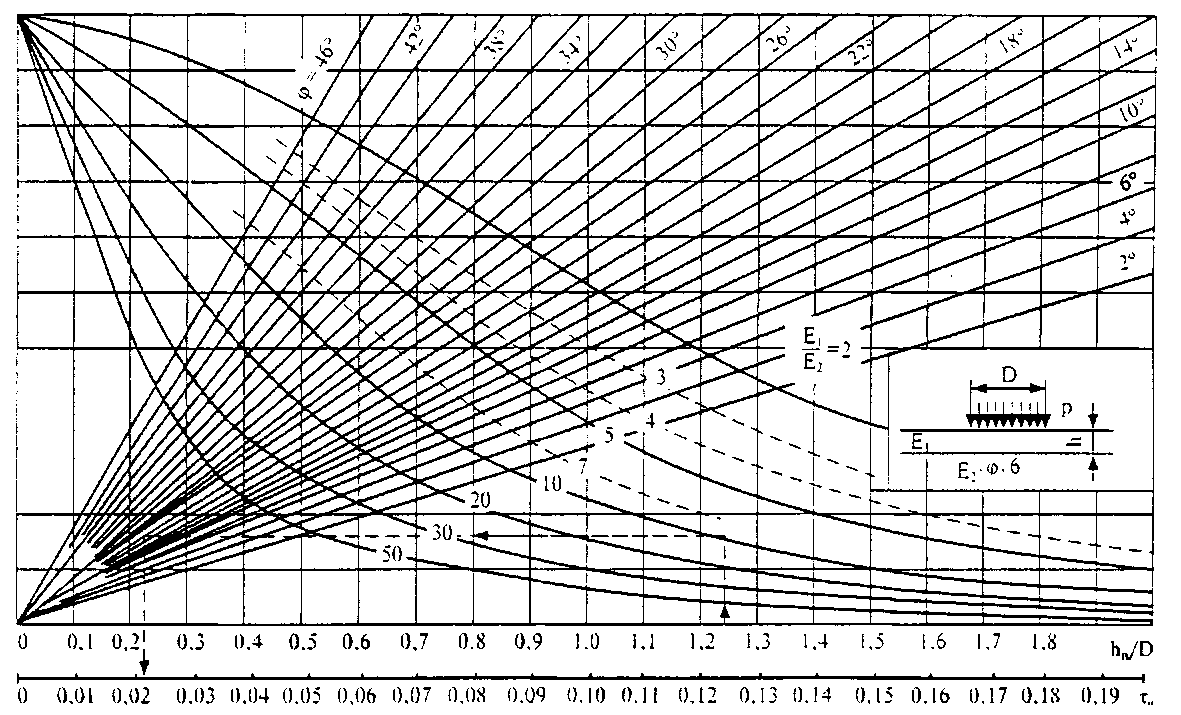

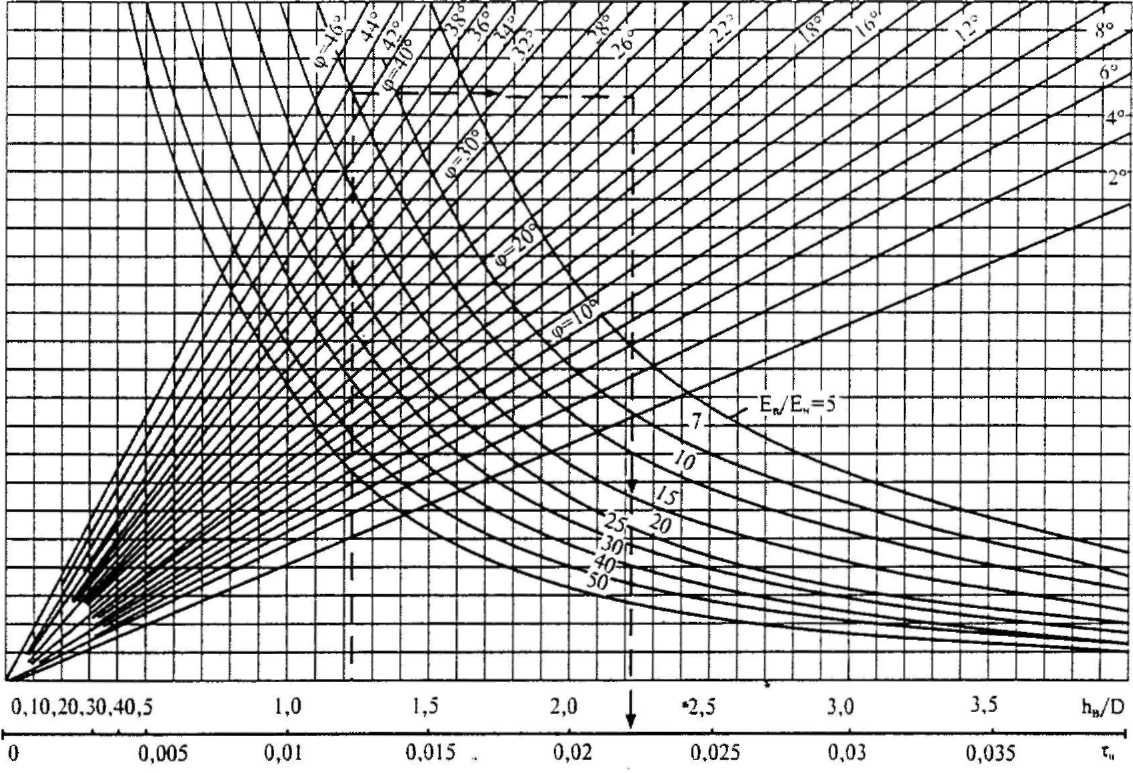

Действующие в грунте или в песчаном слое активные напряжения сдвига (Т) вычисляют по формуле:

![]() где

(12.7)

где

(12.7)

![]() - удельное активное

напряжение сдвига от единичной нагрузки,

определяемое с помощью номограмм (рис.

12.5 и 12.6);

- удельное активное

напряжение сдвига от единичной нагрузки,

определяемое с помощью номограмм (рис.

12.5 и 12.6);

р - расчетное давление от колеса на покрытие.

Рис. 12.5. Номограмма для определения активного напряжения сдвига от временной нагрузки в нижнем слое двухслойной системы (при h/D = 0-2,0)

Рис. 12.6. Номограмма для определения активного напряжения сдвига от временной нагрузки в нижнем слое двухслойной системы (при h/D = 0-4,0)

При пользовании номограммой для определения величину j принимают для случая воздействия динамической нагрузки (с учетом числа приложений) (табл. 12.20 и 12.21).

Таблица 12.20.

Нормативные значения сдвиговых характеристик глинистых грунтов в зависимости от расчетного числа, приложений расчетной нагрузки

Расчетная относительная влажность |

Сцепление, МПа, при суммарном числе приложений нагрузки (SNp) |

Угол внутреннего трения, °С, при суммарном числе приложений нагрузки (SNp) |

||||||||

|

1 |

103 |

104 |

105 |

106 |

1 |

103 |

104 |

105 |

106 |

Суглинки и глины |

||||||||||

0,60 |

0,030 |

0,030 |

0,016 |

0,014 |

0,012 |

24 |

20 |

14,5 |

11 |

9 |

0,65 |

0,024 |

0,019 |

0,013 |

0,011 |

0,009 |

21 |

15 |

11 |

8 |

7 |

0,70 |

0,019 |

0,013 |

0,009 |

0,007 |

0,006 |

18 |

11,5 |

8,5 |

6,5 |

5,5 |

0,75 |

0,015 |

0,009 |

0,006 |

0,005 |

0,004 |

15 |

10 |

7,5 |

5 |

4 |

0,80 |

0,011 |

0,007 |

0,005 |

0,003 |

0,002 |

13 |

8 |

5 |

3 |

2,5 |

0,90 |

0,008 |

0,004 |

0,004 |

0,002 |

0,001 |

11,5 |

6,5 |

3,5 |

2,2 |

2 |

Супеси и пески пылеватые |

||||||||||

0,6 |

0,014 |

0,012 |

0,008 |

0,006 |

0,005 |

36 |

24 |

18 |

14 |

12 |

0,65 |

0,013 |

0,010 |

0,008 |

0,006 |

0,004 |

36 |

23,5 |

17 |

14 |

12 |

0,70 |

0,012 |

0,009 |

0,006 |

0,005 |

0,004 |

35 |

23,5 |

17 |

14 |

12 |

0,75 |

0,011 |

0,008 |

0,005 |

0,004 |

0,003 |

35 |

23 |

17 |

14 |

12 |

0,80 |

0,010 |

0,007 |

0,005 |

0,004 |

0,003 |

34 |

23 |

17 |

14 |

12 |

0,85 |

0,009 |

0,007 |

0,004 |

0,003 |

0,003 |

34 |

22 |

15 |

12 |

10 |

0,90 |

0,008 |

0,004 |

0,003 |

0,003 |

0,003 |

33 |

21 |

12,5 |

10 |

8 |

Примечание. Значение сдвиговых характеристик при SNp = 1 используется при расчете на статическое действие нагрузки. При SNp > 106 расчетные значения (рис следует принимать по столбцу «106».

Таблица 12.21.

Расчетные значения утла внутреннего трения и сцепления песчаных грунтов и песков конструктивных слоев в зависимости от расчетного числа приложения расчетной нагрузки (SNp)

п/п |

Тип грунта |

Сцепление, МПа, и угол внутреннего трения, град, при суммарном числе приложений нагрузки (SNp) |

||||

|

|

1 |

103 |

104 |

105 |

106 |

1 |

Песок крупный с содержанием пылевато- глинистой фракции: |

|

|

|

|

|

|

0 % |

35 0,004 |

33 0,003 |

32 0,003 |

31 0,003 |

29 0,003 |

|

5 % |

34 0,005 |

31 0,004 |

36 0,004 |

29 0,003 |

28 0,003 |

2 |

Песок средней крупности с содержанием пылевато-глинистой фракции: |

|

|

|

|

|

|

0 % |

32 0,004 |

30 0,004 |

30 0,003 |

28 0,003 |

27 0,002 |

|

5 % |

33 0,005 |

30 0,004 |

29 0,003 |

28 0,003 |

26 0,002 |

3 |

Песок мелкий с содержанием пылевато-глинистой фракции: |

|

|

|

|

|

|

0 % |

31 0,003 |

28 0,003 |

27 0,002 |

26 0,002 |

25 0,002 |

|

5 % |

31 0,005 |

27 0,004 |

26 0,004 |

25 0,004 |

24 0,003 |

|

8 % |

31 0,006 |

27 0,005 |

26 0,004 |

25 0,003 |

23 0,002 |

Примечания: 1. Значения характеристик даны для условий полного заполнения пор водой.

2. В числителе - угол внутреннего трения в градусах, в знаменателе - сцепление в МПа.

3. При SNp > А×106 расчетные значения j и с следует принимать по столбцу "106".

Предельное активное напряжение сдвига Тпр в грунте рабочего слоя (или в песчаном материале промежуточного слоя) определяют по формуле:

Тпр = Кд(CN + 0,1gcp×zon×tgjcm), где (12.8)

CN - сцепление в грунте земляного полотна (или в промежуточном песчаном слое), принимаемое с учетом повторности нагрузки (см. табл. 12.20 или 12.21), МПа;

zon - глубина расположения поверхности слоя, проверяемого на сдвигоустойчивость, от верха конструкции, см;

gcp - средневзвешенный удельный вес конструктивных слоев, расположенных выше проверяемого слоя, кг/см3;

jcm - расчетная величина угла внутреннего трения материала проверяемого слоя при статическом действии нагрузки, град;

Кд - коэффициент, учитывающий особенности работы конструкции на границе песчаного слоя с нижним слоем несущего основания.

При устройстве нижнего слоя несущего основания из укрепленных материалов или при укладке на границе "несущее основание - песчаный слой (или песчаный грунт)" разделяющей геотекстильной прослойки следует принимать значение Кд равным:

4,5 - при использовании в песчаном слое крупного песка;

4,0 - песка средней крупности;

3,0 - мелкого песка.

При устройстве нижнего слоя несущего основания из неукрепленных материалов и без укладки разделительной прослойки следует принимать Кд = 2.

При проверке сдвигоустойчивости в подстилающем дорожную одежду глинистом грунте земляного полотна следует принимать Кд = 1.

Рекомендуемые нормативные значения механических характеристик грунтов и песчаных конструктивных слоев, см. табл. 12.20 и 12.21.

В качестве расчетных значений утла внутреннего трения грунта и малосвязных слоев используют его значения, отвечающие расчетному суммарному числу воздействия нагрузки за межремонтный срок SNp. Эту величину устанавливают по формуле (12.3).

Таблица 12.22.

Характеристики асфальтобетонов при расчете на растяжение при изгибе под кратковременными нагрузками

Асфальтобетон |

Расчетные значения модуля упругости Е, МПа |

m |

b |

Нормативные значения сопротивления растяжению при изгибе Rп, МПа |

Высокоплотный на БНД марки: |

|

|

|

|

40/60 |

8600 |

6,0 |

5,0/5,6* |

10,00 |

60/90 |

6000 |

5,5 |

5,2/5,9 |

9,80 |

90/130 |

4600 |

5,0 |

5,4/6,3 |

9,50 |

130/200 |

3500 |

4,5 |

5,8/6,8 |

9,30 |

200/300 |

2500 |

4,3 |

5,9/7,1 |

9,00 |

Плотный на БНД марки: |

|

|

|

|

40/60 |

6000 |

6,0 |

5,0/5,6 |

10,00 |

60/90 |

4500 |

5,5 |

5,2/5,9 |

9,80 |

90/130 |

3600 |

5,0 |

5,4/6,3 |

9,50 |

130/200 |

2600 |

4,5 |

5,876,8 |

9,30 |

200/300 |

2000 |

4,3 |

5,9/7,1 |

9,00 |

Пористый на БНД марки: |

|

|

|

|

40/60 |

3600 |

4,5 |

5,8/6,8 |

8,30 |

60/90 |

2800 |

4,3 |

5,9/7,1 |

8,00 |

90/130 |

2200 |

4,0 |

6,3/7,6 |

7,80 |

130/200 |

1800 |

3,75 |

6,6/8,2 |

7,60 |

200/300 |

1400 |

3,7 |

6,7/8,2 |

7,10 |

Высокопористый на БНД марки: |

|

|

|

|

40/60 |

3000 |

4,3 |

5,9/7,1 |

5,50/6,50** |

60/90 |

2100 |

4,0 |

6,3/7,6 |

5,65/6,20 |

90/130 |

1700 |

3,8 |

6,5/7,9 |

5,50/ - |

Холодные асфальтобетоны: |

|

|

|

|

Бх |

2600 |

3,0 |

8,0/10,3 |

4,90 |

Вх |

2200 |

2,5 |

9,8/13,4 |

4,60 |

Гх |

1800 |

2,0 |

13,2/19,5 |

4,20 |

Дх |

1500 |

2,0 |

13,2/19,5 |

3,90 |

Примечание. * - в числителе - для II дорожно-климатической зоны, в знаменателе - для III-V дорожно-климатических зон. ** - для песчаного асфальтобетона.

Таблица 12.23.

Расчетные значения модуля упругости асфальтобетона при расчете на длительную нагрузку

Вид асфальтобетона |

Тип смеси |

Расчетный модуль упругости Е при статическом действии нагрузки, МПа, при расчетной температуре, °С |

|||

+20 |

+30 |

+40 |

+50 |

||

Плотные смеси |

А |

480 |

420 |

360 |

300 |

Б |

400 |

350 |

300 |

250 |

|

В |

320 |

280 |

240 |

200 |

|

Г |

300 |

270 |

220 |

200 |

|

Д |

200 |

180 |

160 |

150 |

|

Пористые и высокопористые смеси |

Крупнозернистая |

360 |

320 |

280 |

250 |

Мелкозернистая |

290 |

250 |

220 |

200 |

|

Песчаная |

250 |

225 |

200 |

190 |

|

Асфальтобетоны холодные |

Бх |

180 |

- |

- |

- |

Вх |

170 |

- |

- |

- |

|

Гх |

160 |

- |

- |

- |

|

Дх |

150 |

- |

- |

- |

|

Примечание. Модуль упругости высокоплотного асфальтобетона принимать как для плотного асфальтобетона типа А

Таблица 12.24.

Конструктивные слои из черного щебня

№ п/п |

Материал |

Нормативные значения модуля упругости Е, МПа |

1. |

Черный щебень, уложенный по способу заклинки |

600-900 |

2. |

Слой из щебня, устроенный по способу пропитки вязким битумом и битумной эмульсией |

400-600 |

Примечание. Большие значения - для покрытий, меньшие - для оснований.

Таблица 12.25.

Конструктивные слои из щебеночно-гравийно-песчаных смесей и грунтов, обработанных органическими и комплексными вяжущими (органоминеральные смеси - ГОСТ 30491-97)

№ п/п. |

Материал слоя |

Нормативные значения модуля упругости Е, М Па |

1 |

Щебеночно-гравийно-песчаные смеси и крупнообломочные грунты (оптимального /неоптимального состава) обработанные: |

|

|

жидкими органическими вяжущими или вязкими, в т.ч. эмульгированными органическими вяжущими |

450/350 |

|

жидкими органическими вяжущими совместно с минеральными или эмульгированными органическими вяжущими совместно с минеральными |

950/700 |

2 |

Пески гравелистые, крупные, средние, пески мелкие, супесь легкая и пылеватая, суглинки легкие обработанные: |

|

|

жидкими органическими вяжущими или вязкими, в т.ч. эмульгированными органическими вяжущими |

430/280 |

|

жидкими органическими вяжущими совместно с минеральными или эмульгированными органическими вяжущими совместно с минеральными |

700/600 |

Таблица 12.26.

Конструктивные слои из активных материалов (шлаки, шламы, фосфогипс и др.)

№ п/п |

Материал |

Нормативные значения модуля упругости Е, МПа |

1 |

Основание из подобранных оптимальных смесей из высокоактивных материалов с максимальной крупностью зерен до 40 мм, уплотненных при оптимальной влажности |

650-870 |

2 |

То же, из активных материалов |

480-700 |

3 |

Основание из рядовых неоптимальных смесей из высокоактивных материалов с максимальной крупностью 70 мм |

450-650 |

4 |

То же, из активных материалов |

370-480 |

Примечания: 1. К высокоактивным материалам относятся материалы, имеющие прочность при сжатии от 5 до 10 МПа в возрасте 90 сут.

2. К активным материалам - материалы, имеющие прочность при сжатии от 2,5 до 5 МПа в том же возрасте.

Таблица 12.27.

Конструктивные слои из смесей щебеночно-гравийно-песчаных и грунтов, обработанных неорганическими вяжущими материалами, соответствующих ГОСТ 23558-94

№ п/п. |

Материал |

Нормативные значения модуля упругости Е, МПа |

1 |

Щебеночно-гравийно-песчаные смеси, крупнообломочные грунты (оптимальные/ неоптимальные), обработанные цементом и соответствующие марке: |

|

|

20 |

500/400 |

|

40 |

600/550 |

|

60 |

800/700 |

|

75 |

870/830 |

|

100 |

1000/950 |

2 |

То же, обработанные зольным или шлаковым вяжущим и соответствующие марке: |

|

|

20 |

450/350 |

|

40 |

550/500 |

|

60 |

750/650 |

|

75 |

870/780 |

|

100 |

950/910 |

3 |

Пески гравелистые, крупные, средние, пески мелкие и пылеватые, супесь легкая и тяжелая, суглинки легкие, обработанные цементом и соответствующие марке: |

|

|

20 |

400/250 |

|

40 |

550/400 |

|

60 |

700/550 |

|

75 |

870/750 |

|

100 |

950/870 |

4 |

То же, обработанные зольным или шлаковым вяжущим и соответствующие марке: |

|

|

20 |

300/200 |

|

40 |

450/300 |

|

60 |

600/450 |

|

75 |

730/600 |

|

100 |

870/750 |

Входящую в формулу (12.3) величину расчетных дней в году, соответствующих расчетному состоянию прочности и деформируемости конструкции определяют по данным рис. 12.1 и табл. 12.9.

Расчет дорожной одежды по сопротивлению сдвигу в грунте земляного полотна, а также в песчаных материалах промежуточных слоев дорожной одежды ведут в следующей последовательности:

по табл. 12.22-12.30 назначают расчетные модули упругости для слоев и асфальтобетона, соответствующие максимально возможным температурам в ранний весенний (расчетный) период;

по табл. 12.20 и 12.21 (с учетом расчетной влажности и общего числа воздействий нагрузки) назначают расчетные прочностные характеристики j и с грунта земляного полотна и песка промежуточного слоя одежды;

по рис. 12.5 или рис. 12.6 определяют активные напряжения сдвига от единичной временной нагрузки. Для этого приводят многослойную конструкцию к двухслойной модели;

по формуле (12.7) вычисляют расчетное напряжение сдвига в грунте земляного полотна или в песчаном слое одежды;

по формуле (12.8) вычисляют предельное напряжение сдвига;

по формуле (12.5) проверяют выполнение условия прочности (с учетом требуемой надежности);

при необходимости, изменяя толщины конструктивных слоев, подбирают конструкцию, удовлетворяющую условию (12.5).

Выполняя расчет конструкции снизу вверх, определяют толщину основания (при заданном модуле упругости материала основания), обеспечивающую необходимый эквивалентный модуль упругости на поверхности основания, полученный при расчете сверху.

Таблица 12.28.

Конструктивные слои из смесей щебеночно-гравийно-песчаных, соответствующих ГОСТ 25607-94 и ГОСТ 3344-83

Материал слоя |

Нормативные значения модуля упругости Е, МПа |

Щебеночные / гравийные смеси (С) для покрытий с - непрерывной гранулометрией (ГОСТ 25607-94) при максимальном размере зерен: |

|

С1 - 40 мм |

300/280 |

С2 - 20 мм |

290/265 |

Смеси для оснований с непрерывной гранулометрией: |

|

С3 - 80 мм |

280/240 |

С4 - 80 мм |

275/230 |

С5 - 40 мм |

260/220 |

С6 - 20 мм |

240/200 |

С7 - 20 мм |

260/180 |

Шлаковая щебеночно-песчаная смесь из неактивных и слабоактивных шлаков (ГОСТ 3344-83) |

|

С1 - 70 мм |

275 |

С3 - 70 мм |

260 |

С3 - 40 мм |

250 |

С4 - 20 мм |

210 |

Таблица 12.29.

Щебеночные основания, устраиваемые методом заклинки, соответствующие ГОСТ 25607-94

Материал слоя |

Нормативные значения модуля упругости Е, МПа |

Щебень фракционированный 40-80 (80-120) мм с заклинкой: |

|

фракционированным мелким щебнем |

450 350 |

известняковой мелкой смесью или активным мелким шлаком |

400 300 |

мелким высокоактивным шлаком |

450 400 |

асфальтобетонной смесью |

500 450 |

цементопесчаной смесью М75 при глубине пропитки 0,25-0,75h слоя |

450-700 350-600 |

Примечание. Для слоя в числителе - из легкоуплотняемого щебня; в знаменателе - из трудноуплотняемого щебня.

Таблица 12.30.

Механические характеристики теплоизоляционных слоев

Материал слоя |

Нормативные значения модуля упругости Е, МПа |

Пенопласт |

13,0-33,5 |

Стиропорбетон |

500-800 |

Аглопоритовый щебень, обработанный вязким битумом |

400 |

Керамзитовый гравий, обработанный вязким битумом |

500 |

Гравий (щебень) с легкими заполнителями, обработанные вязким битумом |

500 |

Цементогрунт с перлитом |

130 |

То же, с полистиролом состава: |

300 |

гранулы полистирола 2-3 % |

|

песок 97-98 % ( % от массы) |

|

цемент 7-6 % |

|

То же, с керамзитом состава: |

300 |

песок 75 % |

|

керамзит 25 % |

|

цемент 6 % |

|

Битумоцементогрунт с перлитом состава: |

250-350 |

перлитовый щебень 25-20 % |

|

песок 75-80 % |

|

цемент 4-6 % |

|

битум 12-10 % (от массы песка, перлита и цемента) |

|

Цементогрунт с аглопоритом состава: |

250-350 |

супесь или песок 70-80 % |

|

аглопорит 30-20 % |

|

цемент 6 % |

|

Золошлаковые смеси, укрепленные цементом |

|

Грунт, укрепленный золой-уносом |

150 |

Цементогрунт, обработанный битумной эмульсией |

200 |