- •Содержание

- •Введение

- •Введение

- •Раздел первый. Обоснование проектных решений

- •Глава 1. Классификация и нормы проектирования автомобильных дорог

- •1.1 Классификация автомобильных дорог

- •1.2. Нормы проектирования автомобильных дорог

- •1.3. Расчетные скорости, нагрузки и габаритные размеры подвижного состава

- •1.4. Охрана окружающей среды

- •Приложение 1. Список рекомендуемых нормативно-технических документов

- •1.1. Общие стандарты

- •1.2. Грунты, земляное полотно, торф

- •1.3. Асфальтобетонные смеси, битум

- •1.3. Бетон, железобетон. Бетонные смеси, щебень, гравий, песок, цемент, шлаки, шламы и другие материалы

- •1.5. Автомобильные, железные дороги, аэродромы, земляное полотно дорог, мосты и трубы, укрепительные работы (изыскания, проектирование, строительство)

- •1.6. Основания и фундаменты

- •1.7. Изыскания автомобильных, железных дорог, аэродромов

- •1.8. Эксплуатация автомобильных дорог

- •1.9. Геотекстиль

- •1.10. Экология, климатология

- •1.11. Безопасность движения и техника безопасности

- •Глава 2. Организация проектирования автомобильных дорог

- •2.1. Общие положения

- •2.2. Предпроектное проектирование

- •2.3. Разработка проектной документации

- •2.4. Разработка рабочих чертежей

- •2.5. Состав проектной документации

- •Раздел 1. Общая пояснительная записка.

- •Раздел 2. Документы согласований.

- •Раздел 3. Отвод земель.

- •Раздел 4. Разделение собственности и стоимости строительства (реконструкции) по балансодержателям.

- •Раздел 5. Охрана окружающей среды.

- •Раздел 6. Строительные решения по автомобильной дороге.

- •Раздел 7. Строительные решения по искусственным сооружениям:

- •Раздел 8. Организация строительства:

- •2.6. Оформление проектной документации

- •2.2. Пример продольного профиля вновь проектируемых автомобильных дорог

- •Задание на разработку инженерного проекта капитального ремонта автомобильной дороги м-10 «Россия» в Новгородской области

- •Перечень технических документов, подлежащих использованию при разработке обоснования инвестиций

- •Перечень материалов и документов, включаемых в состав обоснования инвестиций (ои).

- •Перечень материалов и документов, включаемых в состав обосновывающих материалов инженерного проекта (ип).

- •Глава 3. Современная технология изысканий автомобильных дорог

- •3.1. Особенности традиционной технологии изысканий автомобильных дорог и ее анализ

- •3.2. Особенности технологии изысканий автомобильных дорог при проектировании на уровне сапр-ад

- •3.4. Методы обоснования полосы варьирования конкурирующих вариантов трассы

- •3.5. Цифровое моделирование рельефа, ситуации и геологического строения местности

- •3.6. Виды цифровых моделей местности

- •3.7. Методы построения цифровых моделей местности

- •3.8. Математическое моделирование местности

- •3.9. Задачи, решаемые с использованием цифровых и математических моделей

- •Глава 4. Экономическое обоснование строительства автомобильных дорог и мостовых переходов

- •4.1. Структура экономического обоснования дорожного строительства

- •4.2. Перспективный парк автомобилей

- •4.3. Прогнозирование перспективной интенсивности движения

- •4.4. Методы оценки общественной эффективности инвестиционных проектов дорожного строительства

- •4.5. Процедуры учета неопределенности

- •4.6. Элементы затрат-выгод инвестиционных проектов дорожного строительства

- •Глава 5. Топографо-геодезическое обоснование проектов

- •5.1. Геодезические опорные сети

- •5.2. Обозначение пунктов государственных геодезических сетей на местности

- •5.3. Привязка к пунктам государственных геодезических сетей

- •2. Привязка трассы к двум пунктам геодезической сети способом прямой засечки.

- •3. Привязка трассы к двум пунктам геодезической сети способом обратной засечки.

- •4. Привязка трассы к пунктам геодезической сети наземно-космическим способом.

- •5.4. Планово-высотное обоснование топографических съемок

- •5.5. Электронная тахеометрическая съемка

- •5.6. Наземно-космическая съемка

- •5.7. Наземное лазерное сканирование

- •Глава 6. Инженерно-геологическое обоснование проектов

- •6.1. Общие сведения об организации и составе инженерно-геологических изысканий

- •6.2. Современные технические средства, применяемые при инженерно-геологических изысканиях

- •6.3. Инженерно-геологические изыскания на полосе варьирования трассы

- •6.4. Инженерно-геологические изыскания по принятому варианту трассы

- •6.5. Разведка местных дорожно-строительных материалов

- •6.6. Лабораторные испытания и полевые методы исследования физико-механических свойств грунтов и материалов

- •6.7. Геофизические методы инженерно-геологических изысканий

- •6.8. Камеральная обработка и представляемые материалы

- •Глава 7. Инженерно-гидрометеорологическое обоснование проектов

- •7.1. Состав инженерно-гидрометеорологического обоснования проектов

- •7.2. Технология инженерно-гидрометеорологических изысканий

- •7.3. Морфометрические работы

- •7.4. Гидрометрические работы

- •7.5. Аэрогидрометрические работы

- •Раздел второй. Основные проектные работы

- •Глава 8. Обоснование требований к геометрическим элементам автомобильных дорог

- •8.1. Элементы плана автомобильных дорог

- •8.2. Элементы поперечных профилей

- •8.3. Элементы продольного профиля

- •8.4 Ширина проезжей части и земляного полотна

- •8.5. Остановочные, краевые полосы и бордюры

- •8.6. Поперечные уклоны элементов дороги

- •8.7. Нормы проектирования плана и продольного профиля

- •8.8. Переходные кривые

- •8.9. Виражи

- •8.10. Уширение проезжей части

- •8.11. Серпантины

- •8.12. Мосты и трубы

- •8.13. Тоннели

- •Глава 9. План автомобильных дорог. Принципы ландшафтного проектирования

- •9.1. Выбор направления трассы

- •9.2. Элементы клотоидной трассы

- •9.3. Принципы трассирования

- •9.4. Цели и задачи ландшафтного проектирования*

- •9.5. Согласование элементов трассы с ландшафтом

- •9.6. Особенности трассирования автомобильных дорог в характерных ландшафтах

- •9.7. Согласование земляного полотна с ландшафтом

- •9.8. Правила обеспечения зрительной плавности и ясности трассы

- •Глава 10. Проектирование продольного профиля автомобильных дорог

- •10.1. Принципы проектирования продольного профиля

- •10.2. Критерии оптимальности

- •10.3. Комплекс технических ограничений

- •10.4. Техника проектирования продольного профиля в традиционном классе функций

- •Глава 11. Проектирование земляного полотна

- •11.1. Элементы земляного полотна и общие требования к нему

- •11.2. Грунты для сооружения земляного полотна

- •11.3. Природные условия, учитываемые при проектировании земляного полотна

- •11.4. Учет водно-теплового режима при проектировании верхней части земляного полотна

- •11.5. Поперечные профили земляного полотна в обычных условиях

- •11.6. Проектирование насыпей на слабых основаниях

- •11.7. Проверка устойчивости откосов при проектировании высоких насыпей и глубоких выемок

- •11.8. Земляное полотно на склонах

- •Глава 12. Проектирование нежестких дорожных одежд

- •12.1. Общие сведения

- •12.2. Основы конструирования нежестких дорожных одежд

- •12.3. Расчеты нежестких дорожных одежд на прочность

- •12.4. Расчет конструкции дорожной одежды в целом по допускаемому упругому прогибу

- •12.5. Расчет по условию сдвигоустойчивости подстилающего грунта и малосвязных конструктивных слоев

- •12.6. Расчет конструкции дорожной одежды на сопротивление монолитных слоев усталостному разрушению от растяжения при изгибе

- •12.7. Обеспечение морозоустойчивости дорожной одежды

- •12.8. Осушение дорожной одежды и земляного полотна

- •Глава 13. Конструкции и основные положения расчета жестких дорожных одежд

- •13.1. Область применения. Основные виды покрытий

- •13.2. Общие требования к жестким дорожным одеждам. Основные принципы конструирования

- •13.3. Особенности конструкций жестких дорожных одежд

- •13.4. Основные положения расчета жестких дорожных одежд

- •Список литературы к главе 13

- •Глава 14. Особенности расчета жестких дорожных одежд

- •14.1. Напряжения в цементобетонном покрытии от внешней нагрузки

- •14.2. Определение разрушающей нагрузки для плит цементобетонного покрытия

- •14.3. Определение напряжений в цементобетонном покрытии по прогибам, измеренным в натуре

- •14.4. Определение эквивалентного модуля упругости и коэффициента поперечной деформации многослойного основания под жестким дорожным покрытием

- •14.5. Температурные напряжения

- •14.6. Устойчивость плит бетонных дорожных покрытий при повышении температуры

- •14.7. Прочность при усилении жестких покрытий слоем асфальтобетона или цементобетона

- •14.8. Устойчивость против выпирания асфальтобетонного слоя на цементобетонном основании

- •14.9. Устойчивость положения плиты со свободными краями при нагрузке от транспортных средств

- •Список литературы к главе 14

- •Глава 15. Проектирование системы поверхностного и подземного дорожного водоотвода

- •15.1. Система поверхностного и подземного дорожного водоотвода

- •15.2. Нормы допускаемых скоростей течения воды

- •15.3. Определение объемов и расходов ливневых и талых вод с малых водосборов

- •15.4. Гидравлический расчет дорожных канав

- •15.5. Гидравлический расчет отверстий малых мостов и труб

- •15.6. Косогорные сооружения поверхностного водоотвода

- •15.7. Укрепление русел за сооружениями

- •15.8. Расчет дренажа

- •15.9. Некоторые рекомендации к разработке региональных норм стока

- •Глава 16. Проектирование мостовых переходов

- •16.1. Основные сведения о проектировании переходов через большие водотоки

- •16.2. Гидрологические расчеты

- •16.3. Морфометрические расчеты

- •16.4. Прогноз природных деформаций русел рек

- •16.5. Расчет срезок пойменных берегов подмостовых русел и отверстий мостов

- •16.6. Расчет общего размыва

- •16.7. Определение максимальной глубины расчетного общего размыва

- •16.8. Расчет местного размыва у опор мостов

- •16.9. Расчет размывов переходов коммуникаций у мостовых переходов

- •16.10. Расчет характерных подпоров на мостовых переходах

- •Глава 17. Проектирование подходов, регуляционных и укрепительных сооружений

- •17.1. Условия работы пойменных насыпей

- •17.2. Проектирование подходов к мостам

- •17.3. Проектирование оптимальных пойменных насыпей

- •17.4. Расчет устойчивости откосов подтопляемых насыпей

- •17.5. Расчет осадок пойменных насыпей

- •17.6. Расчет скорости осадки насыпей на слабых основаниях

- •17.7. Задачи и принципы регулирования рек у мостовых переходов

- •17.8. Конструкции регуляционных сооружений на мостовых переходах

- •Глава 18. Пересечения и примыкания автомобильных дорог

- •18.1. Общие положения и требования по проектированию пересечений и примыканий в одном уровне

- •18.2. Классификация пересечений автомобильных дорог в разных уровнях и требования к ним

- •18.3. Элементы пересечений автомобильных дорог в разных уровнях

- •18.4. Задачи, решаемые при проектировании развязок движения в разных уровнях

- •18.5. Анализ условий пересечений при проектировании развязок

- •18.6. Пропускная способность развязок в разных уровнях и оценка безопасности движения

- •18.7. Технико-экономическое сравнение вариантов развязок движения

- •Глава 19. Особенности изысканий и проектирования дорог на многолетнемерзлых (вечномерзлых) грунтах

- •19.1. Распространение вечной мерзлоты на территории Российской Федерации

- •19.2. Дорожно-климатическое районирование первой зоны - зоны вечной мерзлоты России

- •19.3. Принципы проектирования и строительства дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.4. Особенности водно-теплового режима естественных грунтов и земляного полотна автомобильных дорог в районах вечной мерзлоты

- •19.5. Особенности расчета дорожных конструкций нежесткого типа в условиях вечной мерзлоты

- •19.6. Особенности изысканий для строительства дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.7. Особенности проектирования дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.8. Земляное полотно автомобильных дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.9. Требования к грунтам земляного полотна на многолетнемерзлых грунтах

- •19.10. Конструкции земляного полотна автомобильных дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.11. Водоотводные сооружения

- •19.12. Проектирование земляного полотна и искусственных сооружений на наледных участках

- •Глава 20. Инженерное обустройство автомобильных дорог

- •20.1. Обслуживание дорожного движения

- •20.2. Дорожные знаки

- •20.3. Дорожная разметка

- •20.4. Направляющие устройства

- •20.5. Дорожные ограждения

- •20.6. Освещение автомобильных дорог

- •20.7. Составление схемы обстановки дороги

- •Глава 21. Проектирование реконструкции автомобильных дорог

- •21.1. Особенности реконструкции автомобильных дорог

- •21.2. Особенности изысканий для разработки проектов реконструкции автомобильных дорог

- •21.3. Реконструкция автомобильных дорог в плане и продольном профиле

- •21.4. Земляное полотно при реконструкции автомобильных дорог

- •21.5. Дорожные одежды при реконструкции автомобильных дорог

- •21.6. Особенности организации работ при реконструкции автомобильных дорог

- •Глава 22. Проектирование организации строительства

- •22.1. Цели и задачи проекта организации строительства

- •22.2. Строительный генеральный план

- •22.3. Календарный план строительства

- •22.4. Механизация дорожного строительства

- •22.5. Машины для земляных работ

- •22.6. Машины для уплотнения грунтов и материалов дорожных одежд

- •22.7. Определение потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и трудовых ресурсах

- •Глава 23. Оценка проектных решений при проектировании автомобильных дорог

- •23.1. Система показателей для оценки проектных решений

- •23.2. Определение предельной пропускной способности дороги и коэффициента загрузки движением

- •23.3. Расчет средней скорости движения транспортного потока

- •23.4. Расчет максимальной скорости движения одиночного автомобиля

- •23.5. Определение степени загрязнения придорожной полосы соединениями свинца

- •23.6. Расчет загрязнения атмосферного воздуха выбросами автомобильного транспорта

- •Глава 24. Оценка безопасности движения при проектировании дорог и их реконструкции

- •24.1. Влияние дорожных условий на безопасность движения

- •24.2. Оценка относительной опасности участков дороги и выявление опасных мест методом «коэффициентов относительной аварийности»

- •24.3. Выявление опасных мест метолом «коэффициентов безопасности»

- •24.4. Оценка обеспеченности безопасности движения на пересечениях в одном уровне

- •24.5. Оценка безопасности движения на пересечениях в разных уровнях

- •Раздел третий. Автоматизированное проектирование автомобильных дорог

- •Глава 25. Принципиальные основы автоматизированного проектирования автомобильных дорог и сооружений на них

- •25.1. Понятие о системах автоматизированного проектирования

- •25.2. Средства обеспечения систем автоматизированного проектирования

- •25.3. Функциональная структура сапр

- •25.4. Принципы оптимизации и моделирования при проектировании автомобильных дорог

- •Список литературы к главе 25

- •Глава 26. Система автоматизированного проектирования cad «credo»

- •26.1. Историческая справка

- •26.2. Функциональная структура подсистемы «Линейные изыскания»

- •26.3. Функциональная структура подсистемы «Дороги»

- •Глава 27. Система автоматизированного проектирования «indorcad/road»

- •27.1. Историческая справка

- •27.2. Функциональная структура системы автоматизированного проектирования «IndorCad/Road». Раздел «План»

- •27.3. Раздел «Продольный профиль»

- •27.4. Раздел «Верх земляного полотна»

- •27.5. Раздел «Поперечный профиль»

- •27.6. Графический редактор «IndorDrawing»

- •Глава 28. Автоматизированное проектирование плана автомобильных дорог

- •28.1. Автоматизированное проектирование плана и продольного профиля. Общий методологический подход

- •28.2. Методы «однозначно определенной оси»

- •28.3. Метод «опорных элементов»

- •28.4. Метод «сглаживания эскизной линии трассы»

- •28.5. Методы «свободной геометрии». Сплайн-трассирование

- •Глава 29. Автоматизированное проектирование продольного профиля автомобильных дорог

- •29.1. Метод «опорных точек»

- •29.2. Метод «проекции градиента»

- •29.3. Метод «граничных итераций»

- •29.4. Методы «свободной геометрии»

- •Глава 30. Автоматизированное проектирование оптимальных нежестких дорожных одежд

- •30.1. Особенности автоматизированного проектирования оптимальных нежестких дорожных одежд

- •30.2. Оптимизационный метод проектирования дорожных одежд нежесткого типа

- •30.3. Технология автоматизированного проектирования оптимальных дорожных одежд

- •Глава 31. Автоматизированное проектирование системы поверхностного водоотвода автомобильных дорог

- •31.1. Математическое моделирование стока ливневых вод с малых водосборов

- •31.2. Математическое моделирование стока талых вод с малых водосборов

- •31.3. Расчет отверстий и моделирование работы малых мостов и труб

- •31.4. Проектирование оптимальных водопропускных труб

- •Результаты проектирования оптимального сооружения

- •31.5. Проектирование оптимальной системы поверхностного водоотвода

- •Глава 32. Комплексная методология автоматизированного проектирования мостовых переходов

- •32.1. Принципы автоматизированного проектирования мостовых переходов

- •32.2. Аналитическая аппроксимация и универсальный метод определения расчетных гидрометеорологических характеристик

- •32.3 Комплексная программа расчета отверстий мостов «Рома»

- •32.4. Исходная информация и результаты расчета по программе «Рома»

- •I. Файл названий и свойств объектов расчета

- •II. Основной файл исходных данных

- •III. Файл измененных длин расчетных интервалов

- •IV. Файл измененных проекций длин расчетных интервалов

- •V. Файл измененных высот (отметок) дна русла

- •VI. Файл измененных высот (отметок) геологического ограничения размыву

- •VII. Файл измененных ширин русла

- •VIII. Файл координат типового водомерного графика

- •XIII. Файл фракционного состава донных отложений

- •I. Фактический водомерный график и гидрограф паводка

- •II. Расчетный водомерный график и тахограф паводка

- •III. Результаты расчета

- •32.5. Программа расчета уширений русел на мостовых переходах «Рур»

- •32.6. Исходная информация и результаты расчета по программе «Рур»

- •I. Файл названий объектов расчета

- •II. Основной файл исходных данных

- •III. Файл измененных длин расчетных интервалов

- •IV. Файл измененных проекций длин расчетных интервалов

- •V. Файл координат расчетной многолетней гидрологической характеристики водотока

- •Результаты расчета

- •Глава 33. Методы расчета соединительных рамп

- •33.1. Существующие принципы конструктивного решения участков ответвлений и примыканий соединительных рамп

- •33.2. Переходные кривые, требования к ним и методы их расчета

- •33.3. Расчет элементов соединительных рамп

- •33.4. Проектирование продольного профиля по соединительным рампам

- •33.5. Планово-высотное решение соединительных рамп

- •Глава 34. Оценка проектных решений при автоматизированном проектировании автомобильных дорог

- •34.1. Программы для оценки проектных решений

- •34.2. Построение перспективных изображений автомобильных дорог

- •34.3. Перцептивные изображения автомобильных дорог

- •34.4. Оценка зрительной плавности трассы

- •34.5. Определение показателей транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог

- •34.6. Оценка проектных решений автомобильных дорог на основе математического моделирования

- •34.7. Технико-экономическое сравнение вариантов автомобильных дорог и мостовых переходов

31.4. Проектирование оптимальных водопропускных труб

Известно, что водопропускные трубы являются основным видом малых водопропускных сооружений на автомобильных дорогах и составляют около 95 % их общего количества. На каждом километре дороги в равнинной местности приходится устраивать 1-2 водопропускные трубы, в горных и орошаемых районах - в несколько раз больше. В связи с большими объемами проектных работ, связанных с этими сооружениями, применение технологии автоматизированного проектирования оптимальных водопропускных труб имеет существенное значение.

Методология проектирования оптимальных водопропускных труб разработана канд. техн. наук Б.М. Наумовым. Она обеспечивает решение целого комплекса задач, рассматривая и одновременно оценивая водопропускное сооружение как единое целое, представленное совокупностью его элементов.

Для каждого варианта отверстия трубы с различными типами фундаментов и оголовков выполняются следующие виды работ:

1. Определение расхода, пропускаемого сооружением, подпора перед ним, режима протекания и скорости на выходе из сооружения;

2. Проектирование укреплений у труб;

3. Проектирование земляного полотна на подходах к сооружению;

4. Определение объемов работ и стоимости труб с учетом типа фундамента и оголовков;

5. Выбор наиболее рационального поставщика строительных конструкций с имеющейся у него номенклатурой изделий;

6. Определение площадей и стоимости занимаемых земель под насыпью на подходах к сооружению;

7. Оценка влияния сооружения на окружающую среду;

8. Учет затрат на ремонт и содержание сооружения.

Методология требует введения оперативной исходной информации, включающей в себя данные полевых изысканий, инженерно-геологические, гидрологические, экономические, а также данные, полученные в результате проектирования плана и профиля трассы автомобильной дороги.

Оперативную исходную информацию готовят для каждого из разделов.

Предусмотрено три режима работы:

автоматический, когда вся система программного и информационного обеспечения работает от начала до конца без остановки и вмешательства извне, выдавая все размеры и характеристики запроектированного объекта, соответствующие оптимальному решению;

автоматизированный, когда система может работать в режиме диалога с проектировщиком с автоматической передачей информации от предшествующих разделов к последующим;

автономный, когда каждый из разделов работает самостоятельно.

В результате работы системы программного и информационного обеспечения выдается на печать необходимая информация о запроектированном объекте (т.е. размеры и характеристики каждого сооружения, соответствующие оптимальному решению).

Решение задачи проектирования оптимальных водопропускных труб сводится к следующему.

На участке трассы определенной протяженности необходимо запроектировать некоторое количество водопропускных сооружений, каждое из которых представляет собой комплекс, состоящий из тела трубы с определенным типом фундамента, входного и выходного оголовков, подводящих и отводящих русел, укреплений и подходов земляного полотна. Водопропускное сооружение должно не только пропускать максимальный паводок расчетной вероятности превышения, но и удовлетворять основным техническим, конструктивным и эксплуатационным требованиям. При этом должны быть определены все размеры и характеристики запроектированного объекта, необходимые для выпуска проектной документации.

Для обеспечения долговечности сооружения и предотвращения размыва в логу за трубой необходимо предусматривать соответствующее укрепление выходного русла. Оно должно быть запроектировано таким образом, чтобы скорость на выходе из трубы была не больше допустимой для грунта или принятых типов укреплений. Кроме того, должен быть исключен подмыв концевой части выходного русла.

При проектировании оптимальных водопропускных сооружений учитываются следующие факторы: типы и размеры труб с учетом различных видов оголовков и фундаментов; типоразмеры укреплений; подходы земляного полотна к сооружению с учетом площадей занимаемых земель и возможного подтопления близлежащих угодий; возможности поставщиков строительных конструкций; возможности строительной организации; технология строительных работ; затраты на эксплуатацию сооружений и другие специфические особенности.

В качестве критерия оптимальности поставленной задачи приняты строительные и эксплуатационные расходы:

Ро = Кст + Э/Ен, где (31.20)

Кст - единовременные строительные затраты;

Э - эксплуатационные годовые расходы;

Ен - нормативный коэффициент сравнительной эффективности.

Строительные затраты, входящие в формулу (31.20), могут быть определены достаточно точно:

Кст = Кт + Ку + Кзр + Кзз + Ктр , где

Кт - стоимость строительства трубы с учетом стоимости фундамента и оголовков;

Ку - стоимость строительства укреплений у трубы;

Кзр - стоимость земляных работ на подходах к сооружению;

Кзз - стоимость занимаемых земель под насыпью земляного полотна на подходах к сооружению;

Ктр - стоимость транспортирования строительных материалов и конструкций.

Перечисленные виды строительных затрат зависят от типоразмеров проектируемого сооружения (трубы и укреплений у нее) и расположения поставщиков строительных конструкций с имеющимся у них в наличии ассортиментом труб и укреплений.

Эксплутационные годовые расходы включают затраты на текущий ремонт и содержание водопропускного сооружения (трубы и укрепления у нее) и затраты, связанные с экономическими потерями от недопустимого по времени подтопления ценных сельскохозяйственных угодий в результате возникновения подпора воды перед сооружением:

Э = Sp + Sп, где

Sp - ежегодные затраты на текущий ремонт и содержание;

Sп - годовые потери от подтопления сельскохозяйственных угодий.

Математическая модель оптимизационной задачи формулируется следующим образом.

По заданным параметрам расчетных паводков нужно запроектировать оптимальные сооружения с учетом топографических, гидрологических, гидравлических, геологических и других характеристик, т.е. из заданного множества дискретных величин должны быть найдены такие типоразмеры труб, типы входного звена для них и схемы сооружения (Xs), типоразмеры укреплений у них (Zs) и поставщики строительных конструкций (Ys), обеспечивающие эти поставки, для которых:

выполнены технические условия, т.е. удовлетворяется заданная

система ограничений;

удовлетворен критерий оптимальности

переменные представлены множеством дискретных и целочисленных величин:

![]() где

где

Мх - множество типоразмеров труб;

![]() - соответственно

подмножества типоразмеров круглых и

прямоугольных труб;

- соответственно

подмножества типоразмеров круглых и

прямоугольных труб;

ds, КОs, Ns - соответственно дискретные значения диаметров (размеров) труб, количество очков, типов входного звена;

Mz - множество типоразмеров укреплений;

![]() - соответственно

множество типоразмеров укреплений у

круглых и прямоугольных труб;

- соответственно

множество типоразмеров укреплений у

круглых и прямоугольных труб;

![]() - соответственно

дискретные значения размеров и типов

укреплений круглых и прямоугольных

труб;

- соответственно

дискретные значения размеров и типов

укреплений круглых и прямоугольных

труб;

Y =||Ysp|| s = 1, 2, ..., к Ysp = 1 или 0, где

р = 1, 2, ..., к

Y = 1, если р-й поставщик обеспечивает поставки на сооружение s; Y =0 - если не обеспечивает;

Y - матрица поставок;

индекс sp:

s - проектируемое сооружение;

р - номер поставщика, обеспечивающего поставки X на сооружение s.

Особенностью расчета отверстий водопропускных труб является невозможность непосредственного учета аккумуляции воды перед назначением отверстия. Необходим совместный расчет отверстия сооружения и учет аккумуляции воды. С учетом этого разработан аналитический метод решения данной задачи.

Расход в сооружении с учетом аккумуляции Qc и пропускная способность трубы Qmp являются функциями подпора перед трубой Н.

Уравнение расхода воды в сооружении с учетом аккумуляции

Qc = f1(H); (31.21)

уравнение пропускной способности трубы

Qmp = f2(H). (31.22)

Искомые величины Qc и Н находят, решая систему уравнений:

где (31.23)

где (31.23)

Qc - расход воды в сооружении с учетом аккумуляции, м3/с;

Qmp - пропускная способность трубы при заданном подпоре, м3/с;

Н - подпор перед трубой, м.

Для определения расчетного расхода в сооружении с учетом создания возможного в заданных условиях пруда аккумуляции уравнение (31.21) представится в следующем виде:

где

где

Qmax - максимальный расход ливневых вод расчетной вероятности превышения;

Wnp - объем пруда аккумуляции перед сооружением;

W- объем ливневого стока той же вероятности превышения, что и Qmax;

k - коэффициент, учитывающий форму расчетного гидрографа паводка (принимается для немуссонных районов по данным проф. О.В. Андреева, равным 0,7, а для муссонных районов - по данным Союздорпроекта, равным 1,2).

Объем пруда определяется по формуле

![]() где

где

т1, т2 - расчетные уклоны склонов лога;

iл - расчетный уклон лога на участке образования пруда аккумуляции (у сооружения);

a - острый угол пересечения трассы дороги с водотоком.

Объем пруда перед сооружением определяют по упрощенной методике. Уклоны склонов у сооружения и уклон лога на участке образования пруда аккумуляции аппроксимируют по линейному закону и приводят к расчетным уклонам склонов в виде двух отрезков прямых и расчетному уклону лога.

Для определения объема пруда более точно необходимо иметь поперечные профили лога и расстояния между ними, начиная от поперечника в створе сооружения и далее в характерных местах вверх по логу. Эти данные могут быть получены в результате полевых изысканий, сняты с карт, аэроснимков или ЦММ. В этом случае объем пруда

где

где

Fi(l) - функция площади поперечного сечения лога, ограниченная уровнем подпертой воды на отрезке [li, li+1];

i = 1, 2, ..., п - поперечные профили лога, в пределах которых образуется пруд.

По действующим нормам проектирования малых водопропускных сооружений уменьшение расчетных расходов в них за счет аккумуляции ливневых вод допускают не больше чем в 3 раза и за счет аккумуляции талых вод - не более чем в 2 раза.

Функциональные зависимости гидравлических характеристик труб (31.22) представляются в табличной форме в виде матрицы пропускной способности труб А в соответствии с действующими типовыми проектами:

А =||akj|| ,

где k - порядковые номера строк матрицы А, элементы которых являются характеристиками труб, т.е. характеризуют тип трубы и размер ее отверстия, тип входного звена, режим протекания, расход, напор перед трубой и т.д.;

j - порядковые номера столбцов матрицы А, элементы которых определяют зависимости расходов в трубе от подпертых глубин при различных типоразмерах труб, типов входного звена и режимов протекания воды.

Таким образом, можно определить подпор, соответствующий ему расход, отверстие сооружения, режим протекания, тип входного звена, скорость на выходе и критический уклон трубы. Другими словами зависимость (31.22) может быть представлена в табличной форме в виде матрицы гидравлических характеристик и пропускной способности труб А.

Матрица А составлена в порядке возрастания отверстия труб и режим протекания воды в них изменяется для каждого типоразмера трубы от безнапорного к напорному, т.е. в порядке увеличения пропускной способности.

Для решения системы нелинейных уравнений (31.23) разработан итерационный метод, позволяющий решить систему, заданную в виде уравнения и в виде таблицы, с учетом специфических особенностей, возникающих при проектировании водопропускных труб.

На первом этапе определяют наличие решения системы. Отсутствие решения означает, что пропускная способность трубы недостаточна или не выполняются условия по ограничивающим функциям. В этом случае осуществляют переход на следующий типоразмер трубы согласно матрице А.

При практическом отсутствии аккумуляции воды у сооружения проверяют выполнение условий:

![]() (31.24)

(31.24)

Hmp = f(Qc);

Hmp £ Нmax, где (31.25)

![]() - соответственно

расходы, пропускаемые трубой, и напоры

для j-го и (j-1)-го

элементов матрицы А, м /с;

- соответственно

расходы, пропускаемые трубой, и напоры

для j-го и (j-1)-го

элементов матрицы А, м /с;

Нmax - максимально допустимый подпор перед сооружением, м.

При невыполнении условия (31.24) или ограничения (31.25) осуществляется переход на следующий типоразмер трубы согласно матрице А, так же как и при наличии аккумуляции.

Если условия выполнены, то тип трубы, размер ее отверстия, тип входного звена, режим протекания воды и т.д. соответствуют элементам к матрицы А для известного значения j.

После определения типа, размера и расчетных характеристик трубы, пропускающей заданный максимальный расход, проверяют ее соответствие требованиям технического, конструктивного и эксплуатационного характера, предъявляемым к сооружению.

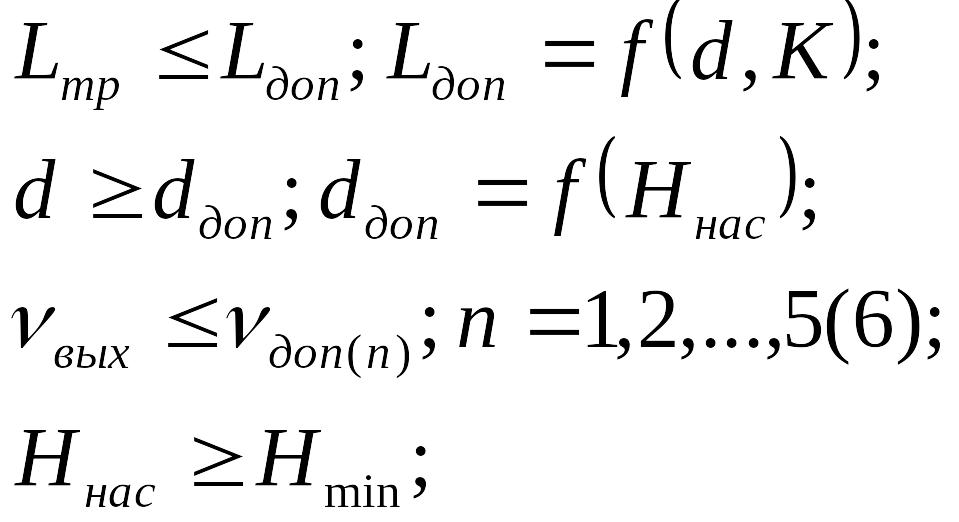

При этом должны быть выполнены следующие ограничения:

(31.26)

(31.26)

кo = 1, 2, 3 - для круглых труб; кo = 1,2 - для прямоугольных труб, где

Lmp - длина трубы, м;

Lдоп - допустимая длина трубы в зависимости от размера отверстия и категории дороги, м;

d - размер отверстия трубы, м;

К - категория автомобильной дороги;

dдоп - допустимый размер отверстия трубы в зависимости от высоты насыпи, м;

Ннас - высота насыпи над трубой, м;

Hmin - минимально допустимая высота насыпи над трубой и по ее оси, м;

vвых - скорость на выходе трубы, м/с;

vдоп - допустимые скорости для различных типов укреплений, предусмотренных действующими типовыми проектами, м/с;

п - типы укреплений,

кo - количество очков трубы.

Если хотя бы одно из ограничений не выполняется, осуществляют переход на следующий типоразмер трубы согласно матрице А.

Поскольку элементы строк матрицы А составлены в порядке возрастания отверстий труб и режим протекания для каждой из них изменяется в порядке возрастания от безнапорного к напорному, то первый выбранный «отправной» вариант трубы будет удовлетворять вышеприведенным Ограничениям и соответствовать минимальному отверстию, способному пропустить максимальный расход при определенном режиме протекания воды в нем.

Для полученного «отправного» допустимого решения, а затем и последующих допустимых решений определяют значение целевой функции, т.е. общую приведенную стоимость сооружения.

Для варианта трубы с вычисленными для него объемами работ и стоимостью самой трубы с учетом типов фундаментов и оголовков проектируют укрепления русел и откосов.

Укрепления выходного русла не устраивают, если

vвых £ vнер, где (31.27)

vвых - скорость потока на выходе из трубы (скорость на укреплении), м/с;

vнер - неразмывающая скорость для определенного типа грунта, м/с.

При невыполнении условия (31.27) устраивают укрепления выходного русла.

К укреплениям русел выходного оголовка труб предъявляют следующие требования: допускаемая скорость для них должна быть не менее скорости потока на выходе; стоимость укрепления должна быть минимальной.

При выборе типов укреплений рассматривают укрепления, соответствующие действующим типовым проектам, и только те, которые имеются в наличии у поставщиков. Из всех имеющихся в наличии типов укреплений, выполняющих ограничение (31.27), выбирают наиболее экономичный тип по строительной стоимости:

где

где

Cjn - стоимость строительства единицы объема работ j-го вида укреплений по n-му типу, тыс.руб;

Vjn - объем работы по j-му виду укреплений для n-го типа.

Объемы работ по укреплению русел определяют в соответствии с данными типовых проектов. Этот способ применим и для подводящих, и для отводящих русел у труб, только вместо типов укреплений рассматривают типы конструкций русел (быстротоки, перепады, гасители).

Для сравнения вариантов сооружения по принятому критерию при различных отметках бровки земляного полотна от уровней подпертой воды перед сооружением или от верха конструкций определяют объемы и стоимость земляных работ на подходах к сооружению.

Объемы и стоимость земляных работ вычисляют, если продольный профиль еще не запроектирован, т.е. если не задана отметка бровки земляного полотна над осью сооружения. При запроектированном продольном профиле объемы и стоимость земляных работ на подходах к сооружению являются величинами постоянными для различных вариантов сооружений и при сравнении их не учитывают (разница в объемах земляных работ за счет разного размера отверстий труб при засыпке в расчет не принимается).

Положение отметки бровки земляного полотна относительно уровня подпертой воды перед трубой или от верха конструкций имеет существенное значение, как правило, при распластанных логах. При каньонистых руслах положение проектной линии продольного профиля мало зависит от размера трубы или подпертого уровня воды перед ней. Она в этом случае проходит, как правило, значительно выше минимально допустимой отметки над уровнем подпертой воды или над верхом конструкций.

Продольный профиль на подходах к сооружению аппроксимируют по линейной зависимости и задают в виде двух уклонов склонов лога. Проектная линия продольного профиля на подходах к сооружению, проходящая над уровнем подпертой воды, принимается горизонтальной и соответствует минимально допустимой высоте насыпи.

Протяжение горизонтальных участков подходов к сооружению принимают равным ширине разлива подпертой воды, соответствующей наибольшему подпору, влево и вправо от оси сооружения.

Площадь и стоимость земель, занимаемых под насыпью на подходах, зависят от высоты насыпи, которая при минимально допустимой отметке определяется размером отверстия или уровнем подпертой воды перед ним.

Стоимость транспортирования строительных конструкций от различных поставщиков учитывают дополнительно, если дальность транспортировки превышает 20 км. При назначении для рассматриваемого варианта сооружения поставщика строительных конструкций из числа, имеющих одинаковые типоразмеры труб, выбирают того, у кого стоимость наименьшая.

Ежегодные затраты на текущий ремонт и содержание определяют в зависимости от схемы сооружения и длины трубы.

При наличии аккумуляции перед сооружением учитывают затопление ценных угодий и годовые экономические потери. Учет этих потерь ведут, если время подтопления превышает допустимое. Продолжительность допустимого времени подтопления устанавливают при согласовании с землепользователем в период изысканий.

Таким образом, формируются необходимые данные и значение целевой функции для «отправного» варианта.

Зная «отправное» допустимое решение и возможные направления ветвления допустимых решений, выбирают наиболее подходящее направление и ищут решение с наименьшим значением целевой функции.

Исходное множество допустимых решений М0 разбивается на конечное число непересекающихся множеств М1, М2, ..., Мп с ветвлением в возможных направлениях:

![]()

Строят Мi по переменным X, где i = 1, 2, ..., п:

где

где

КО(o) - количество очков «отправного» допустимого решения.

Для каждого подмножества определяют оценки Zi и выбирают наиболее перспективное множество М(p):

Z(p)(М(p)) = min {Zi(Mi), Zi+1(Mi+1), ..., Zn(Mn)}, где

Z(p)(М(p)) - оценка наиболее перспективного подмножества.

Затем поиск продолжают в уже выбранном направлении, считая, что в нем с большей вероятностью содержится оптимальное решение. Движение в выбранном направлении ведут с шагом, обусловленным дискретностью X, до минимального значения целевой функции, если оно достигается внутри допустимой области:

F(X*, Y*, Z*) = minPj (М(p)) | Pj (М(p)) £ Pj+1 (М(p)), где

X*, Y*, Z* - оптимальное решение задачи;

Pj - значение целевой функции;

![]()

Комплексный автоматизированный метод проектирования оптимальных водопропускных сооружений позволяет свести различные противоречивые оценки к единому критерию и осуществить технико-экономический анализ сооружаемых объектов, решая одновременно несколько смежных задач проектирования в едином комплексе.

Технологическая последовательность автоматизированного проектирования оптимальных водопропускных труб на основе компьютерной программы реализуется в два этапа.

На первом этапе рекомендуется проектировать водопропускное сооружение при отсутствии проектной линии продольного профиля. При этом должны быть собраны и подготовлены все необходимые исходные данные, включая сведения о поставщиках строительных конструкций и имеющихся у них типоразмерах труб, типах укреплений, а также единичные стоимости на необходимые виды работ, предусмотренные в исходной информации.

В результате разработанной программы получают необходимые оптимальные размеры и характеристики запроектированного объекта. При этом для каждого сооружения выдается обоснованная информация о рекомендуемом положении проектной линии продольного профиля над осью сооружения с учетом подходов земляного полотна и влияния сооружения на окружающую среду. Если проектная линия продольного профиля будет проходить ниже или выше рекомендуемой отметки, то это приведет или к удорожанию проектируемого сооружения или запроектировать сооружение при заданных условиях вообще невозможно.

Если условия проектирования продольного профиля не противоречат условиям получения оптимального сооружения, то необходимо стремиться к рекомендуемой отметке сверху, но не опускаться ниже ее.

После того, как будут, учтены рекомендации по проектированию продольного профиля над осью сооружения и продольный профиль запроектирован, необходимо провести второй этап окончательного проектирования водопропускного сооружения по уже известной отметке бровки земляного полотна. Второй этап необходим в связи с тем, что проектная линия продольного профиля над осью сооружения не всегда будет совпадать с минимальной рекомендуемой отметкой.

На втором этапе проектирования оптимального сооружения исходную информацию корректируют и задают с уже известной отметкой бровки земляного полотна. В результате работы программы получают окончательные решения оптимального водопропускного сооружения.

Если по условию проектирования линия продольного профиля проходит ниже рекомендуемой отметки, водопропускное сооружение будет запроектировано с учетом заданной отметки. В этом случае будет найдено оптимальное решение уже с учетом дополнительного ограничения на высоту насыпи над осью сооружения. Если высота насыпи недостаточна и невозможно запроектировать ни одного варианта сооружения, то об этом выдается информация, рекомендующая изменить отметку профиля или рассмотреть вариант малого моста.

При проектировании производственных объектов могут возникать различные дополнительные условия и требования, связанные с технологией производства работ, с оснащенностью строительного подразделения грузоподъемной техникой, со стремлением наиболее полно использовать мощность заводов и баз, с применением труб одних типоразмеров по длине трассы и т.д. Эти требования также могут быть учтены при проектировании.

Например, при производстве работ необходимо обеспечить строительство укреплений в зимнее время. Для этого необходимо в исходной информации указать только те типы укреплений, которые обеспечивают его выполнение. Тогда проектирование укреплений будет осуществляться с учетом указанных типов, хотя существует возможность использовать и другие типы, имеющиеся в наличии у поставщика.

У поставщиков могут быть различные типоразмеры труб, большие и малые. Строительная организация располагает грузоподъемной техникой, которая не в состоянии выполнять работы по укладке труб большого типоразмера. В этом случае в исходной информации должны быть заданы только те типоразмеры труб из имеющихся в наличии у поставщиков, которые удовлетворяют требованиям оснащенности строительной организации грузоподъемной техникой.

При возникновении необходимости наиболее полного использования мощностей заводов и баз или применения на трассе труб одинаковых типоразмеров в исходной информации задают только то, что необходимо рассматривать.

Необходимо отметить, что дополнительные требования всегда приводят к увеличению стоимости сооружения. Поэтому проектировщику необходимо выдать одновременно (программа обрабатывает практически неограниченное количество сооружений) реальную исходную информацию, обусловленную ограничениями технологии строительства. В итоге работы программы будут получены результаты оптимального сооружения при различных заданных условиях. Пример выдаваемых результатов представлен в табл. 31.9.

Таблица 31.9.