- •Ю.Г.Плотников

- •Z гоу впо «Дальневосточный государственный

- •1. Краткие сведения из теории матриц

- •1.1. Действия над матрицами

- •1.2. Собственные числа и собственные векторы матриц

- •1.3. Полная проблема собственных значений. Метод итераций.

- •1.4. Функции матриц

- •2. Матрицы в статике сооружений

- •2.1. Матричная форма определения перемещений

- •2.2. Метод сил

- •2.3. Метод перемещений

- •3. Матрицы в теории устойчивости сооружений.

- •4. Матрицы в динамике сооружений

- •4.1. Динамический расчет систем со многими степенями свободы

- •4.2. Определение внутренних усилий

- •4.3. Примеры динамического расчета конструкций

- •5. Матрицы и метод конечных элементов

- •5.1. Статический расчет стержневых систем

- •5.2. Расчеты стержневых систем на устойчивость

- •5.3. Динамические расчеты стержневых систем

- •4. Учет внутреннего трения при колебаниях конструкций из разнородных материалов.

2.2. Метод сил

Канонические уравнения метода сил в матричной форме имеют вид

![]() (2.5)

(2.5)

где

![]() матрица

единичных перемещений

матрица

единичных перемещений

![]() -

перемещение по направлению неизвестного

Xi

от действия неизвестных Xj

= 1

,

-

перемещение по направлению неизвестного

Xi

от действия неизвестных Xj

= 1

,

![]() матрица

перемещений по направлению неизвестных

в основной системе от заданной нагрузки:

матрица

перемещений по направлению неизвестных

в основной системе от заданной нагрузки:

![]()

![]() (2.6)

(2.6)

В

формулах (2.6) принято

![]() матрица

изгибающих моментов в основной системе

метода сил,

матрица

изгибающих моментов в основной системе

метода сил,

![]() матрица

единичных изгибающих моментов от X=1,

G

–

матрица податливости.

матрица

единичных изгибающих моментов от X=1,

G

–

матрица податливости.

Из (2.5), (2.6) находим неизвестные

![]() (2.7)

(2.7)

Расчетные изгибающие моменты определяются следующим образом

![]()

или с учетом (2.7)

![]() (2.8)

(2.8)

Несложные преобразования приводят к формулам

![]() (2.9)

(2.9)

![]() (2.10)

(2.10)

где U – матрица раскрытия статической неопределимости.

Для проверок расчетов выполняемых по формулам (2.6) – (2.10) выполняются универсальные проверки коэффициентов канонических уравнений

![]()

![]()

После определения Mрасч выполняется деформационная проверка

![]() (2.11)

(2.11)

В случае выполнения проверки (2.11) с точностью не хуже 3% строим эпюру Q, используя дифференциальные зависимости при изгибе

![]()

что для случаев действия на участки рамы равномерно распределенной нагрузки интенсивности q приводит к простой формуле

![]() (2.12)

(2.12)

где

![]() -

значения перерезывающей силы на левом

и на правом концах

-

значения перерезывающей силы на левом

и на правом концах

участка, lуч- длина участка, Мправ, Млев изгибающие моменты на правом и левом концах участка.

После построения эпюры Qрасч вырезаем жесткие узлы рамы, показываем внутренние и внешние силы, действующие на них, из уравнений равновесия узлов определяем нормальные силы на участках рамы, примыкающих к рассматриваемому узлу.

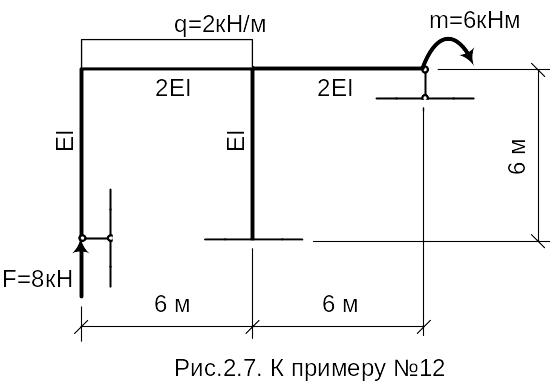

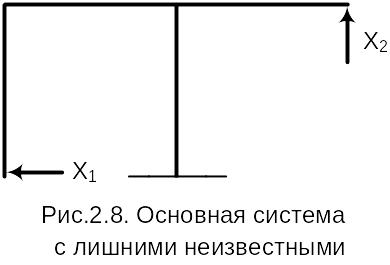

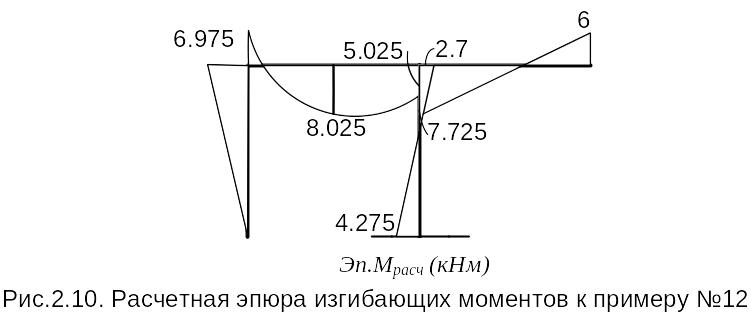

Пример №12. Построить эпюры изгибающих моментов, перерезывающих и нормальных сил для рамы, показанной на Рис.2.7. Количество неизвестных n=3k-ш=3*2-4=2. Выбираем основную систему, отбросив две лишних связи, заменив их действие неизвестными X1, X2 (Рис.2.8).

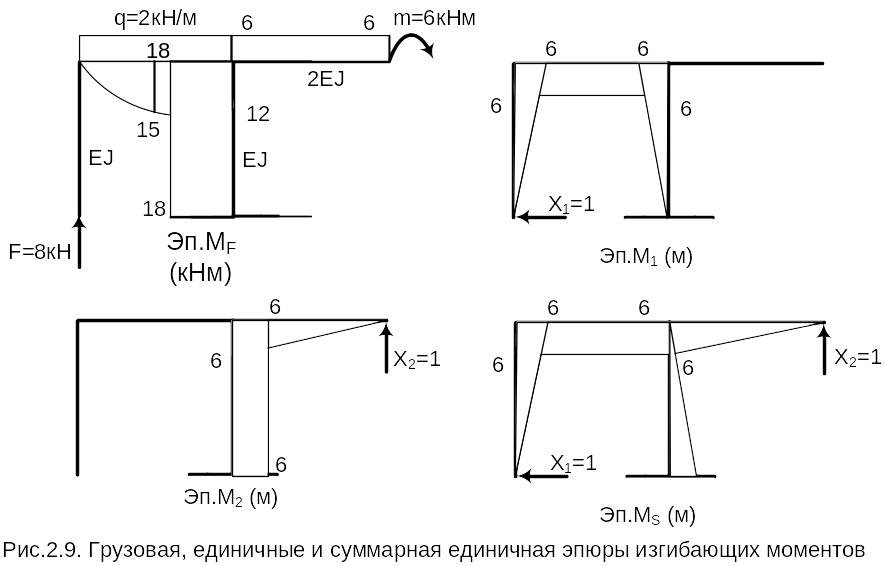

Строим

эпюру изгибающих моментов в основной

системе от заданной нагрузки: Эп.MF

, и

эпюры изгибающих моментов от X1=1,

X2=1:

Эп.М1

и Эп.М2.

Строим суммарную единичную эпюру от

совместного действия X1=X2=1

(Рис.2.9). Составляем грузовую матрицу

![]() ,

единичные матрицы

,

,

единичные матрицы

,

![]() и матрицу податливости G:

и матрицу податливости G:

Перемножим матрицы

![]()

![]()

Универсальные проверки:

![]()

![]()

![]()

![]()

выполнены,

так как

![]() ,

,

![]() .

.

Определитель

![]()

Алгебраические дополнения:

![]()

![]() ,

,

![]() .

.

Обратная

матрица

![]() .

.

Неизвестные

![]()

Расчетная эпюра изгибающих моментов

Деформационная проверка

Проверка

выполнена.

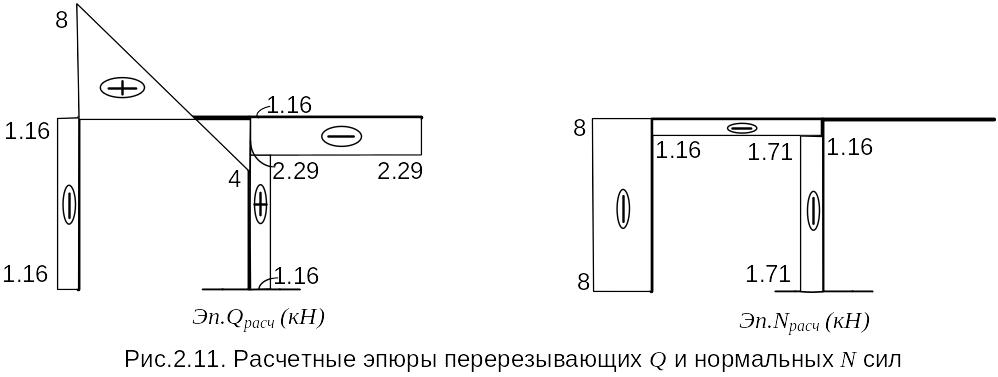

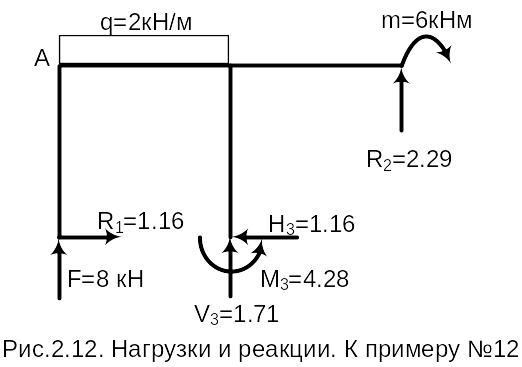

Используя (2.12), строим расчетную эпюру перерезывающих сил. Вырезаем жесткие узлы рамы, составляем уравнения равновесия для них, из которых определяем нормальные силы в элементах рамы. Строим расчетную эпюру нормальных сил (Рис.2.11).

С помощью построенных эпюр определяем реакции в заданной раме. Изображаем раму с внешними нагрузками и опорными реакциями (Рис.2.12). Составляем уравнения равновесия полученной системы сил.

![]()

![]()

![]()

![]()

Уравнения равновесия выполняются с высокой точностью.