- •Методы исследования в микробиологии

- •Техника безопасности при работе с биологическим материалом

- •Характеристика уровней биобезопасности

- •Забор, хранение и транспортировка материала для микробиологического исследования

- •Микроскопический (бактериоскопический) метод исследования (бсми)

- •1 Этап бсми. Забор, хранение и транспортировка материала.

- •2 Этап бсми. Приготовление микропрепаратов.

- •1) Препараты, позволяющие изучать микроорганизмы в убитом состоянии:

- •Препараты, позволяющие изучать микроорганизмы в живом состоянии:

- •Сложные методы окраски клеточных структур бактерий

- •Сравнение электронного и светового микроскопов

- •4 Этап бсми. Заключение.

- •Культивирование микроорганизмов на питательных средах

- •Классификации питательных сред

- •I. По происхождению:

- •II. По составу:

- •III. По консистенции:

- •IV. По назначению:

- •Наиболее часто используемые индикаторы рН в питательных средах

- •Среды для получения изолированных колоний.

- •Среды для накопления чистой культуры.

- •Среды для идентификации микроорганизмов.

- •Признаки колоний микроорганизмов

- •Методы выделения чистых культур аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов

- •I. Методы механического разобщения бактерий.

- •Методы выделения чистых культур облигатно-анаэробных микроорганизмов

- •Культуральный (бактериологический) метод исследования

- •I. Этапы блми при выделении чистой культуры аэробов и факультативных анаэробов.

- •1 Этап.

- •2 Этап.

- •3 Этап.

- •Признаки, учитываемые при идентификации микроорганизмов (критерии вида)

- •4 Этап.

- •II. Этапы блми при выделении чистой культуры облигатных анаэробов.

- •1 Этап.

- •2 Этап.

- •Биохимическая идентификация микроорганизмов

- •Идентификация микроорганизмов без выделения чистой культуры

- •Принципы молекулярно-генетического анализа

- •Классификация молекулярно-генетических методов

- •Методы, основанные на изучении фрагментов днк.

- •Методы, основанные на гибридизации нуклеиновых кислот.

- •III. Методы, основанные на амплификации нуклеиновых кислот.

- •Характеристика стадий пцр

- •IV. Методы анализа амплифицированных фрагментов.

- •V. Методы, основанные на определении последовательности нуклеотидов в днк, рнк и аминокислот в белках.

- •VI. Методы, основанные на модификации генетической информации.

- •Характеристика штаммов e. Сoli, участсвующих в процессе конъюгации

- •Определение факторов патогенности бактерий

- •5. Капсула.

- •7. Изучение неизвестных токсинов и других факторов патогенности микроорганизмов, механизмы действия которых недостаточно изучены.

- •Методы изучения чувствительности бактерий к антибиотикам

- •Классификация методов определения

- •Основные понятия

- •Дискодиффузионный метод

- •Пропорционален антибиотикочувствитель-ности микроорганизма

- •Метод разведений в агаре

- •Метод разведений в жидких средах

- •Ускоренный метод

- •Автоматизированнный метод с использованием автоматических микробиологических анализаторов

- •Генетические методы

- •Состав питательной среды:

- •Величина посевной дозы и состояние тест-микроорганизмов (инокулюм-эффект):

- •Условия инкубации:

- •Биологический (экспериментальный) метод исследования

- •1 Этап эсми. Взятие и обработка материала.

- •2 Этап эсми. Выбор и заражение лабораторного животного.

- •3 Этап эсми.

- •Общие принципы серологического метода исследования

- •Определение активности гуморального поствакцинального индивидуального или коллективного иммунитета;

- •Определение титров диагностических, лечебных и профилактических сывороток;

- •I. Достоинства слми:

- •II. Недостатки слми:

- •Наличие ложных результатов:

- •Общие принципы аллергологического метода исследования

- •I этап алми. Сбор аллергологического анамнеза с целью:

- •Достоинства алми:

- •II. Недостатки алми:

- •Оглавление

Определение факторов патогенности бактерий

Б

Рис. 41. Негативное контрастирование и электронная микроскопия для выявления жгутиков, пилей, фимбрий (а), инжектосомы 3-ей секреторной системы (б)

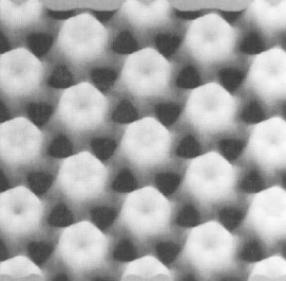

Рис. 42. Сканирующая элетронная микроскопия для определения топографии поверхности бактерий

елки фимбрий, адгезины, компоненты секреторной системы изучают следующим образом:

– клетки дезинтегрируют ультразвуком;

– белки осаждают;

– проводят диализ для освобождения от балласта;

– выделяют очищенный белок при помощи жидкостной хроматографии;

– проводят электрофорез в полиакриламидном геле;

– идентифицируют белок с использованием биомаркеров (меченых поликлональных антител);

– изучают белок: определяют молекулярную массу методом масс-спектрометрии, 3D-структуру методом рентгеноструктурной кристаллографии.

Фимбрии выявляют с помощью:

– негативного контрастирования с последующей электронной микроскопией (рис. 41);

– изучения адгезии к поверхности культур клеток Hep2 и др.;

– постановки маннозозависимой реакции гемагглютинации с эритроцитами разных видов животных: при добавлении эритроцитов к суспензии бактерий в присутствии 1% раствора D-маннозы происходит склеивание эритроцитов с образованием «зонтика».

3. Гены, кодирующие бактериальные гликаны (пептидогликан, капсульные полисахариды, липополисахариды, системы гликозилирования белков), определяют с помощью сравнительного компьютерного анализа секвенированного генома микроорганизма и геномов хорошо изученных микроорганизмов. Функции генов подтверждают клонированием этих генов в E. coli или нокаутируют эти гены с использованием сайт-специфического мутагенеза.

4. Поверхностные структуры клеточной стенки изучают с помощью сканирующей атомно-силовой микроскопии высокого разрешения (рис. 42).

5. Капсула.

Наличие капсулы определяют окраской по Бурри-Гинсу (негативное контрастирование), по Книге, в реакции иммунного набухания.

Химический состав капсулы и других гликанов определяют путем разделения компонентов с использованием жидкостной хроматографии или капиллярного электрофореза, затем идентифицируют компоненты масс-спектрометрией.

Серологические варианты капсульных антигенов или ЛПС выявляют в серологических реакциях (реакции агглютинации, реакции латекс-агглютинации).

Патогенные свойства капсулы определяют путем введения капсульного вещества лабораторным животным (биологический метод), что может индуцировать образование абсцессов.

6. Токсигенность свойство бактерий продуцировать и выделять во внешнюю среду экзотоксины (дифтерийный, ботулинистический, токсин Clostridium difficile, холерный, стафилококковый и др.), играющие решающую роль в развитии заболеваний.

Если существует несколько серологических вариантов экзотоксина, то определяют его серотип. Определение серотипа токсина имеет важное значение для назначения адекватной серотерапии (лечения сыворотками). Так при ботулизме определение типа токсина позволяет использовать моновалентную сыворотку и сокращает количество чужеродного лошадиного белка, вводимого в организм. Серотипы экзотоксинов выявляют с использованием одного из следующих методов:

– ИФА;

– реакции преципитации;

– реакции обратной пассивной гемагглютинации;

– иммунохроматографии с использованием антител, меченных коллоидным золотом;

– реакции нейтрализации на животных или в культуре клеток.