- •Д.И. КИча, Н.А. Дрожжина, А.В. ФОМИНА

- •Введение

- •Раздел I. Гигиена воздушной среды

- •Учебный материал для выполнения задания

- •Характеристика метеорологических факторов

- •Задания студенту:

- •Методика работы

- •Рис. 1. Барограф

- •Рис. 3. Актинометр

- •4. Определение влажности воздуха

- •Таблица 2

- •Максимальная влажность воздуха при разных температурах

- •Таблица 3

- •6. Исследование реакций организма на микроклимат

- •Учебный материал для выполнения задания

- •2. Методы определения содержания некоторых химических веществ

- •Таблица 7

- •Шкала стандартов для определения аммиака

- •Объем воздуха, обесцвечивающий 20 мл 0,005% раствора соды …..

- •Количество СО2 в воздухе помещения (табл. 8) …..

- •Учебный материал для выполнения задания

- •Методика работы

- •Определение микробного загрязнения воздуха

- •К = N / (мощность бактерицидной лампы).

- •2. Расчет необходимой мощности и количества УФ-облучателей в помещении:

- •Тема 1. Санитарно-гигиеническая оценка инсоляционного режима, естественного и искусственного освещения помещений

- •После освоения темы студент должен

- •Учебный материал для выполнения задания

- •Таблица 11

- •Лабораторная работа «Определение и оценка естественного и искусственного освещения помещения»

- •Методика работы

- •Таблица 16

- •Величина тангенса острого угла

- •После освоения темы студент должен

- •Учебный материал для выполнения задания

- •Безвредность питьевой воды по химическому составу характеризуется токсикологическими показателями ее качества и определяется ее соответствием нормативам по следующим показателям:

- •Задания студенту:

- •Методика работы

- •1. Определение органолептических свойств воды

- •Определение общей жесткости воды

- •Определение содержания солей азотистой кислоты (нитритов)

- •Количественное определение нитритов в воде проводится с помощью ФЭКа с использованием зеленого светофильтра. В качестве контроля используется дистиллированная вода. Результаты оцениваются по калибровочной кривой.

- •Определение содержания солей азотной кислоты (нитратов)

- •Определение содержания хлоридов (связанного хлора)

- •Определение окисляемости воды

- •Тема 2. Методы улучшения качества воды.

- •После освоения темы студент должен

- •Учебный материал для выполнения задания

- •Обеззараживание воды

- •Задания студенту:

- •Методика работы

- •Определение дозы коагулянта

- •1 этап: определение бикарбонатной жесткости воды

- •2 этап: выбор необходимой дозы коагулянта

- •После освоения темы студент должен

- •Учебный материал для выполнения задания

- •Контроль качества воды очищенной

- •Методика работы

- •Определение веществ, восстанавливающих марганцовокислый калий

- •Определение угольного ангидрида

- •Определение нитратов и нитритов

- •Определение аммиака и аммонийных солей

- •После освоения темы студент должен

- •Учебный материал для выполнения задания

- •Влияние питания на процессы всасывания, распределения и экскреции чужеродных веществ в организме связано со свойствами пищевых волокон связывать их и превращать в неабсорбируемые формы, а затем выводить из организма.

- •«Гигиеническая оценка рациона питания»

- •Методика работы

- •Гигиеническая оценка фактического рациона питания

- •После освоения темы студент должен

- •Учебный материал для выполнения задания

- •Основные принципы организации диетического питания

- •Лечебно-профилактическое питание

- •Виды лечебно-профилактического питания

- •В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации ЛПП предполагает бесплатную выдачу:

- •Пример ситуационной задачи.

- •Задача № 2.

- •После освоения темы студент должен

- •Лабораторная работа «Гигиеническая оценка вентиляции производственных помещений»

- •Методика работы

- •Определение кратности воздухообмена

- •Тема 1. Физиология физического и умственного труда. Гигиеническая оценка тяжести и напряженности трудового процесса

- •После освоения темы студент должен

- •Методика работы

- •Тема 2. Гигиеническая оценка физических факторов производственной среды, принципы их гигиенического нормирования. Профилактика профессиональных заболеваний, вызванных факторами физической природы

- •После освоения темы студент должен

- •Тема 3. Гигиеническая оценка химических и биологических факторов производственной среды, принципы их гигиенического нормирования. Профилактика профессиональных заболеваний, вызванных факторами химической и биологической природы

- •После освоения темы студент должен

- •б) вещества хорошо растворимые и в воде, и в жирах: 4-5 классы (Рo/w=100–102); могут проникать в организм как ингаляционным и пероральным путем, так и через неповрежденную кожу;

- •в) неэлектролиты с высокими гидрофобными свойствами: 6–9 классы (Р o/w = 103 – 106); легко проникают через кожу, накапливаются в богатых липидами органах («депо»).

- •Гигиеническая оценка биологических факторов

- •Лабораторная работа «Токсикологическая оценка опасности химических веществ при их гигиеническом нормировании в воздухе рабочей зоны»

- •Раздел VII. Гигиена аптечных организаций

- •Учебный материал для выполнения задания

- •Максимальный перечень рабочих мест производственной аптеки

- •Минимальный перечень рабочих мест производственной аптеки

- •Задания студенту:

- •Методика работы

- •Учебный материал для выполнения задания

- •Решить ситуационную задачу по определению соответствия условий труда аптечных работников санитарно-гигиеническим требованиям, при необходимости предложить меры по оздоровлению условий труда работников аптечной организации.

- •Методика работы:

- •Учебный материал для выполнения задания

- •Методика работы

- •Ориентировочный расход энергии при различных видах деятельности (включая основной обмен)

- •Краткая характеристика основных лечебных диет (столов)

- •Литература

4.Определить с помощью аспирационного психрометра и рассчитать абсолютную влажность воздуха в учебной комнате, с помощью таблицы максимальных влажностей воздуха рассчитать относительную влажность.

5.Кататермометром определить охлаждающую способность воздуха и рассчитать скорость движения воздуха в учебной комнате.

6.Исследовать электротермометром температуру кожи 2-3 студентов и сделать пробу на потоотделение. Субъективно оценить собственное теплоощущение.

7.Оценить параметры микроклимата помещения, сопоставив их с гигиеническими нормативами, и дать комплексную гигиеническую оценку микроклимата учебной комнаты, учитывая объективные и субъективные реакции организма на микроклиматические факторы.

Методика работы

1. Определение атмосферного давления производится с помощью

барометра-анероида. Атмосферное давление измеряется в гектопаскалях (гПа) или мм рт. ст. 1 гПа = 1 г/см2 = 0,75 мм рт. ст. Нормальное атмосферное давление в среднем колеблется в пределах 1013 26,5 гПа (760

20 мм рт. ст.).

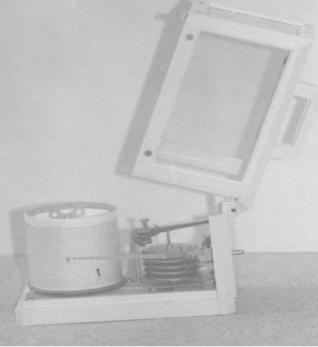

Рис. 1. Барограф

Для непрерывной регистрации колебаний атмосферного давления используется самопишущий прибор – барограф (рис. 1). Он состоит из комплекта анероидных коробок, реагирующих на изменение давления воздуха, передающего механизма, стрелки с пером и барабана с часовым

механизмом. Колебания стенок коробки передаются с помощью системы рычагов на перо самописца. Запись колебаний давления ведется на бумажной ленте, укрепленной на вращающемся барабане.

2. Определение температуры воздуха

Изолированное определение температуры воздуха может проводиться ртутными термометрами типа ТМ-6 (диапазон измерения от –30 до +50С) или лабораторными спиртовыми термометрами со шкалой от 0 до +100С. Для фиксации максимальной или минимальной температуры применяются максимальный и минимальный термометры. Измерение температуры воздуха в производственных помещениях обычно сочетают с определением его влажности и производят с помощью психрометра. При наличии источников инфракрасного излучения измерение температуры проводят по сухому термометру аспирационного психрометра, так как резервуары термометров надежно защищены от влияния теплового облучения двойными полированными и никелированными экранами.

С помощью спиртовых термометров, укрепленных на переносном штативе на высоте 1,5 м и 0,5 м от пола, в течение 7-10 мин в каждой точке измерить температуру воздуха в следующих 4-х точках:

-в центре помещения на высоте 0,5 м (Т1) и 1,5 м от пола (Т2);

-на высоте 1,5 м на расстоянии 5-10 см от наружной стены (оконного стекла в помещении) (Т3) и от противоположной внутренней стены (Т4);

рассчитать среднюю температуру помещения [(Т1+Т2+Т3+Т4) / 4];

рассчитать перепады температуры в помещении: по горизонтали (Т4 – Т3) и по вертикали на 1 метр высоты (Т2 – Т1).

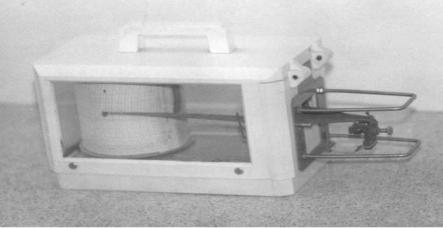

Для изучения динамики температуры, когда возникает необходимость определения колебаний температуры в помещении, используются самопишущие приборы – термографы (суточные или недельные) типа М-16 (диапазон измерения от –20 до +50 С) (рис. 2).

Рис. 2. Термограф

Датчиком термографа является биметаллическая изогнутая пластинка, внутренняя поверхность которой состоит из сплава инвар, практически не расширяющегося при нагревании, а наружная – из константана, имеющего