- •Содержание:

- •1. Исходные данные

- •2. Введение

- •Мероприятия по борьбе с потерями воды.

- •3. Расчет сети внутреннего водопровода.

- •3.1. Определение расчетного расхода холодной воды.

- •3.2. Определение потерь напора на расчетных участках.

- •Гидравлический расчет: подбор оборудования для водоснабжения здания.

- •4. Расчет сети внутренней канализации.

- •5. Определение уклонов горизонтальных трубопроводов.

- •6. Построение продольного профиля дворовой канализационной сети.

- •Гидравлический расчет дворовой канализационной сети.

- •7. Список литературы.

Гидравлический расчет: подбор оборудования для водоснабжения здания.

Определяем потери напора на расчетных участках:

![]() ,

,

где hl - потеря напора на трение по длине потока, линейная потеря напора (м);

hm - местная потеря напора.

Линейные потери напора в круглых трубах при равномерном движении жидкости определяется по формуле Дарси-Вейсбаха:

,

,

где λ - коэффициент гидравлического сопротивления,

l –длина, м,

d - внутренний диаметр трубопровода расчетного участка,

V - средняя скорость движения воды в трубопроводах расчетного участка,

g - ускорение свободного падения.

В трубопроводах внутреннего водопровода линейные потери обычно значительно больше местных потерь h1>>Σhm , поэтому в расчете принимаем:

Σhm = k1·h1,

где k = 0,3;

h1 - потери напора на трение по длине трубопровода, м;

Σhm = 0,3·1,934 = 0,5802 м.

В системах хозяйственно-питьевого водопровода k1=0,3, т. е. согласно нормам он принимается 30% от линейных потерь.

Выбираем счетчик воды и определяем потери напора в нем.

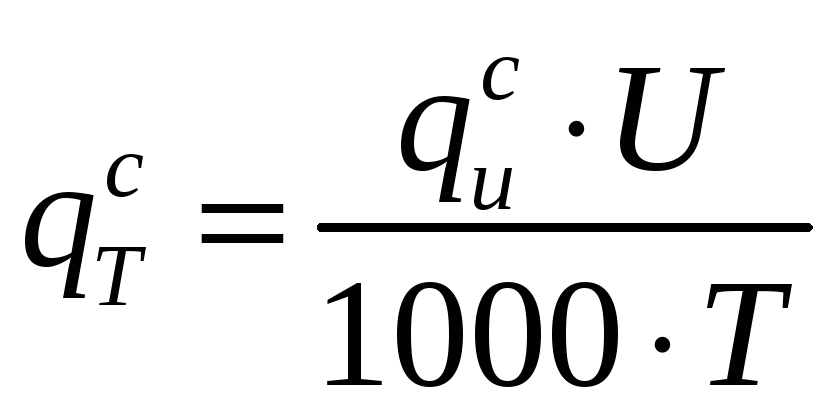

Средний часовой расход холодной воды за сутки наибольшего водопотребления определяется по формуле:

,

м3/ч

,

м3/ч

где qcu - норма расхода воды в час наибольшего водопотребления, л/сут, qcu =260 л/сут, Т - время потребления воды, ч, Т = 24 ч.

qcT=260*91,2/1000*24=0,988 м3/ч. По расчету принимаем крыльчатый водомер. Потери напора в счетчике определяются по формуле:

hсч = S· qт = 0,1·0,73=0,073 м,

где S - гидравлическое сопротивление счетчика, S = 0,1 (м3/ч).

Определяем требуемый напор для внутреннего водопровода. Требуемый напор в наружной сети у ввода в здание определяется по формуле:

Hтр= Нг + hвв + hсч + Σh1 + Σhm +Hf ,

где Нг - геометрическая высота подъема воды от отметки гарантийного напора в наружной сети водопровода до отметки диктующего водоразборного устройства, м. Значение величины Нг определяется по формуле:

Нг= hпл + (nэт - 1) · hэт + hкр,

где hпл = (Z1пл - Z33) – превышение отметки чистого пола первого этажа Z1пл над отметкой гарантийного напора, в качестве которой принимается отметка поверхности земли у здания z33 (м)

Z1пл = 88,0 м ,

Z33 = 87,5 м,

hпл = 88,0 – 87,5 = 0,5 м,

hэт – высота этажа, м,

hэт = 3 м,

hкр - высота расположения крана диктующего водоразборного устройства над полом верхнего этажа, м,

hкр =1,5 м,

Нг = 0,5 + (4 - 1) · 3 + 1,5= 11 м,

hвв - потеря напора на трение по длине ввода, м,

hвв = 6,356 м,

Hf - свободный напор перед диктующим водоразборным устройством,

Hf = 3 м.

Нтр = 11 + 6,356 + 0,073+ 1,934+ 0,5802+ 3 = 22,9 м.

Нгар> Нтр, т. е. повысительная установка не требуется (Нгар=24,5 м, Нтр = 22,9 м).

4. Расчет сети внутренней канализации.

Определяем минимальную глубину заложения канализационных трубопроводов: hзт = hпром.- l,

где hпром - глубина промерзания грунта, м; hпром = 2 м,

l = 0,3 м для труб диаметром менее 500 мм,

l = 0,5 для труб диаметром более 500 мм

hзт = 2- 0,3 = 1,7 м.

Гидравлический

расчет трубопроводов производится,

назначая скорость V

[м/с] наполнения H/d

таким образом, чтобы выполнялось условие:

![]() .

К = 0,6 - для труб чугунных и керамических.

Расчет заключается в определении

диаметра трубопровода и их уклона,

обеспечивающих пропуск воды с требуемой

скоростью движения и степенью наполнения

труб.

.

К = 0,6 - для труб чугунных и керамических.

Расчет заключается в определении

диаметра трубопровода и их уклона,

обеспечивающих пропуск воды с требуемой

скоростью движения и степенью наполнения

труб.

Определение расчетного расхода сточных вод. Число жителей, обслуживаемых стояком, U = 91,2 чел.

Общий секундный расход воды санитарным прибором (ванной со смесителем) qotot = 0,25 л/с, расход сточных вод от санитарного прибора (унитаза) qos = 1,6 л/с, общая норма расхода воды одним потребителем в час наибольшего водопотребления qhr,utot = 12,5 л/с Вероятность действия санитарных приборов определяется по формуле:

Ptot = 12,5*91,2/3600*0,25*96 = 0,0132,

Nпр=4пр*nкв*nэт=4*6*4=72

В зависимости от произведения N·Ptot определяется коэффициент α.

![]() =

16*0,0132 = 0,2112,

= 0,458

=

16*0,0132 = 0,2112,

= 0,458

Общий максимальный секундный расход воды на расчетном участке сети определяют по формуле:

qtot=5·qоtot ·α, л/с,

qtot=5*0,25*0,458 = 0,5725 л/с.

Расчетный расход сточных вод через стояк определяется:

1) при qtot > 8 л/с: расход стояка qsст = qtot, л/с;

2) при qtot

![]() 8 л/с: расход стояка qsст

= qtot

+ qos

, л/с,

8 л/с: расход стояка qsст

= qtot

+ qos

, л/с,

![]() = 0,5725+ 1,6 = 2,1725 л/с.

= 0,5725+ 1,6 = 2,1725 л/с.

Расход сточных вод через выпуски, объединяющие несколько стояков, определяется по формуле:

qsвып = 3*2,1725 = 6,5175л/с

Определяем скорость движения сточных вод в горизонтальных трубопроводах. Задаём степень наполнения трубопровода H/d: H/d = 0,3 – 0,5 для d = 50 и 100 мм ; H/d = 0,3 – 0,6 для d = 150 и 200 мм .

Принимаем а = H/d = 0,5.

Площадь живого сечения потока рассчитывается по формуле:

где φ = (3,14 + 2·α) - угол в рад.

sin(α) = [(а/0,5)-1], α - угол в рад.

d - внутренний диаметр трубопровода, м ,

d = 0,1м

,

м2

,

м2

Скорость движения сточных вод на расчетных участках горизонтальных трубопроводов определяется по формуле:

м/c,

м/c,

V=0,83 м/с

где qs - расход сточных вод, л/с;

ω - площадь живого сечения потока,