- •Автоматизированные системы управления производством в сервисных предприятиях содержание

- •1. Классификация и кодирование информации

- •1.1. Информация и данные

- •1.2. Классификация информации по разным признакам

- •1.3. Методы классификации информации

- •1.4. Система кодирования

- •Регистрационное кодирование

- •1.5. Практикум по кодированию информации

- •1.6. Классификаторы

- •1.7. Общероссийские классификаторы (ок)

- •2. Информационные системы (ис)

- •2.1. Система. Общие понятия о системе

- •2.2. Общие понятия об информационных системах (ис)

- •2.3. Основные задачи информационных систем (ис)

- •2.4. Этапы развития информационных систем

- •2.5. Классификация ис по выполняемым функциям (исторический аспект)

- •2.6. Современные информационные системы (ис)

- •2.7. Пользователи информационных систем (ис)

- •2.8. Процессы в информационных системах - ис

- •2.9. Необходимость создания ис(асои)

- •2.10. Роль структуры управления в ис

- •3. Теория управления

- •3.1. Уровни процесса управления

- •Персонал организации

- •3.2. Операции и процедуры

- •3.3. Функции управления

- •3.4. Принципы управления

- •3.5. Информационные технологии и системы управления

- •Информационные технологии управления

- •Информационные системы управления (ису)

- •Типы информационных автоматизированных систем управления (иасу)

- •Ис организационного управления (исоу)

- •4. Структура ис

- •4.1. Виды обеспечений ис

- •4.1.1. Информационное обеспечение ис

- •Информационное обеспечение. Классификаторы. Методы классификации.

- •4.1.2. Техническое обеспечение ис

- •Техническое обеспечение информационной системы - ис

- •4.1.3. Математическое и программное обеспечение ис

- •Математическое и программное обеспечение информационных систем - ис

- •4.1.4. Методическое и организационное обеспечение ис

- •Организационное обеспечение информационных систем - ис

- •4.1.5. Правовое обеспечение ис

- •Правовое регулирование на информационном рынке

- •4.1.6. Лингвистическое обеспечение ис

- •4.1.7. Эргономическое обеспечение ис

- •4.1.8. Кадровое обеспечение ис

- •4.2. Классификация ис по функциональному признаку и уровням управления

- •Ис для менеджеров среднего звена

- •Стратегические ис

- •Практические рекомендации по описанию задач, решаемых функциональными подсистемами

- •Информационные системы (ис) в фирме

- •Примеры ис, поддерживающих деятельность фирмы

- •Примеры ис

- •4.3. Принципы и методы создания ис

- •Принципы создания ис

- •4.4. Классификация информационных систем - ис

- •Общая классификация систем

- •Классификация информационных систем - ис

- •4.4.1. Классификация ис по масштабности применения

- •Автоматизированные рабочие места (арм)

- •4.4.2. Классификация ис по признаку структурированности задач

- •4.4.3. Классификация ис по функциональности

- •Функции информационных систем

- •4.4.4. Классификация ис по характеру обработки информации

- •4.4.5. Классификация ис по оперативности обработки данных

- •4.4.6. Классификация ис по квалификации персонала и управления

- •4.4.7. Классификация ис по степени автоматизации

- •4.4.8. Классификация ис по характеру использования информации

- •4.4.9. Классификация ис по сфере деятельности

- •4.4.10. Классификация ис по концепции построения

- •4.4.11. Классификация ис по режиму работы

- •По способу распределения ресурсов

- •4.4.12. Классификация ис по сфере применения

- •5. ЖизненнЫй цикл ис

- •5.1. Модели жизненного цикла (жц) ис

- •5.2. Стандарты на проектирование ис

- •5.3. Процессы жц по

- •Основные процессы:

- •Договорные процессы:

- •5.4. Каноническое проектирование ис

- •5.5. Содержание технического задания на ис

- •5.6. Содержание технического проекта ис

- •5.7. Типовое проектирование ис

- •5.8. Обзор рынка программных продуктов

- •6. Технология создания информационных систем (ис)

- •6.1. Требования к инструментальным средствам

- •6.2. Что такое case-средства?

- •6.3. Подходы к проектированию ис

- •6.4. Методы структурного проектирования

- •6.5. Методы объектно-ориентированного проектирования

- •6.6. Пример взаимодействия case-средств

- •6.7. Развитие методологий проектирования

- •6.8. Методология функционального моделирования idef0. Общие положения

- •6.9. Синтаксис графического языка

- •6.9.1. Блок

- •6.9.2. Стрелка

- •6.10. Семантика языка idef0

- •6.10.1. Семантика блоков и стрелок

- •6.10.2. Контекстная диаграмма

- •6.10.3. Дочерние диаграммы

- •6.10.4. Граничные стрелки

- •6.10.5. Тоннелирование стрелок

- •6.11. Правила построения диаграмм

- •6.12. Методика разработки функциональных моделей в среде idef0

- •6.12.1. Общие положения

- •6.12.2. Классификация видов функций

- •6.12.3. Классификация механизмов

- •6.12.4. Классификация управляющих воздействий

- •6.12.5. Типизация функциональных моделей

- •6.12.6. Выводы по методологии функционального моделирования

- •Учебники к курсу

- •Список литературы

- •Приложение 1. Постановка задачи

- •Приложение 2. Инструментальная среда bPwin

- •Построение модели idef0

- •Цель моделирования

- •Диаграммы дерева узлов и feo

- •Каркас диаграммы

- •Стоимостный анализ

- •Свойства, определяемые пользователем (udp)

6.10.5. Тоннелирование стрелок

Для уменьшения количества стрелок на диаграммах используется их тоннелирование, которое изображается круглыми скобками (тоннель) в начале или конце стрелки.

Тоннель в месте прикрепления стрелки к блоку обозначает, что данные, выраженные этой стрелкой, не обязательны на следующем уровне декомпозиции.

Тоннель на свободном конце означает, что эти данные отсутствуют на родительской диаграмме.

6.11. Правила построения диаграмм

1. Должна быть одна контекстная диаграмма А-0.

2. Блоки на диаграмме декомпозиции должны располагаться по диагонали от верхнего левого угла до нижнего правого.

3. Диаграмма декомпозиции должна содержать от трех до шести блоков (оптимальное количество).

4. Блоки нумеруются от верхнего к нижнему, номер проставляется в правом нижнем углу. Если блоки расположены не по диагонали, то они нумеруются после диагональных с нижнего правого блока против часовой стрелки.

5. Каждый родительский блок должен иметь ссылку на дочернюю диаграмму, ссылка помещается под правым нижним углом блока.

6. блоки всегда должны иметь хотя бы одну управляющую стрелку и одну выходную стрелку, но могут не иметь входных стрелок.

7. Если одни и те же данные служат и для управления, и для входа, вычерчивается только стрелка управления, что уменьшает сложность диаграммы.

8. Можно выполнять слияние и разветвление стрелок, если они имеют сходный смысл.

9. Каждая диаграмма имеет узловой номер. Контекстная – А-0, первая дочерняя – тоже А-0, следующие – А1, А2, А3, … ,А6; далее – А11, А12, … и т.д.

6.12. Методика разработки функциональных моделей в среде idef0

6.12.1. Общие положения

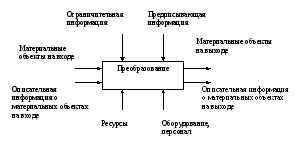

Любая функция преобразует входы в выходы под действием управлений при помощи механизмов.

Преобразованию могут подвергаться материальные и информационные объекты, образующие соответствующие потоки.

Информация, которая участвует в преобразовании, может быть разделена на три группы:

- ограничительная информация;

- описательная информация;

- управляющая информация.

Ограничительная информация – сведения о том, чего нельзя делать: всегда или в рамках одной функции.

Например: законы, подзаконные акты, стандарты, положения, регламенты, технические требования, условия и т.п.

Описательная информация – сведения об атрибутах объекта (потока) преобразуемого функцией. Эта информация содержится в чертежах, описаниях, документах и сама может быть преобразована в результате выполнения функции.

Управляющая информация – сведения о том, как, при каких условиях и по каким правилам следует выполнять функцию. Содержится в инструкциях, руководствах, документах, определяющих функцию.

Взаимодействие перечисленных понятий представлено на рис. 6.12.

Основные понятия

Рис. 6.12

Материальный поток и информационный поток везде, где это не вызывает недоразумений, можно изображать одной стрелкой.

6.12.2. Классификация видов функций

По уровню декомпозиции можно выделить следующие виды функций:

-

деятельность;

-

процесс;

-

операция;

-

действие;

-

субдеятельность;

-

подпроцесс.

Для всех функций:

-

части функций могут выполняться последовательно или/и параллельно;

-

все функции потребляют финансовые, энергетические, трудовые и материальные ресурсы;

-

на вход любой функции поступают материальные и информационные потоки, которые преобразуются в материальные и информационные потоки с другими свойствами на выходе.

Деятельность (дело, бизнес) – совокупность процессов. Деятельность осуществляется в соответствии с определенной целью, которая может меняться. На деятельность накладывает ограничения внешняя среда.

Процесс (бизнес-процесс) – совокупность операций. Управляющие воздействия для процесса – директивы, вырабатываемые на основе цели деятельности. Ограничения для процесса – ограничения внешней среды и ограничения со стороны других процессов.

Операция (бизнес-операция) – совокупность действий. Операция выполняется в соответствии с директивой, являющейся частью директивы на выполнение процесса. Ограничения для действий – ограничения внешней среды и ограничения со стороны других операций.

Действие – преобразование какого-либо свойства материального или информационного объекта в другое свойство. Действие выполняется в соответствии с командой, являющейся частью директивы на выполнение операции, с соблюдением ограничений, накладываемых на операцию.

Субдеятельность – совокупность нескольких процессов в составе деятельности, объединенных некоторой подцелью основной цели.

Подпроцесс – группа операций в составе процесса, объединенных технологически или организационно.

Перечисленные виды функций соответствуют возможным уровням декомпозиции на IDEF0-диаграммах.

По степени участия в достижении основной цели деятельности функции можно разделить на:

-

основные;

-

вспомогательные.

Основная функция непосредственно участвует в достижении цели, например, в получении прибыли.

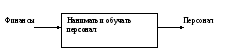

Вспомогательные функции не создают конечного продукта деятельности и, следовательно, прибыли. Пример вспомогательного процесса приведен на рис. 6.13.

Вспомогательный процесс

Рис. 6.13