- •Автоматизированные системы управления производством в сервисных предприятиях содержание

- •1. Классификация и кодирование информации

- •1.1. Информация и данные

- •1.2. Классификация информации по разным признакам

- •1.3. Методы классификации информации

- •1.4. Система кодирования

- •Регистрационное кодирование

- •1.5. Практикум по кодированию информации

- •1.6. Классификаторы

- •1.7. Общероссийские классификаторы (ок)

- •2. Информационные системы (ис)

- •2.1. Система. Общие понятия о системе

- •2.2. Общие понятия об информационных системах (ис)

- •2.3. Основные задачи информационных систем (ис)

- •2.4. Этапы развития информационных систем

- •2.5. Классификация ис по выполняемым функциям (исторический аспект)

- •2.6. Современные информационные системы (ис)

- •2.7. Пользователи информационных систем (ис)

- •2.8. Процессы в информационных системах - ис

- •2.9. Необходимость создания ис(асои)

- •2.10. Роль структуры управления в ис

- •3. Теория управления

- •3.1. Уровни процесса управления

- •Персонал организации

- •3.2. Операции и процедуры

- •3.3. Функции управления

- •3.4. Принципы управления

- •3.5. Информационные технологии и системы управления

- •Информационные технологии управления

- •Информационные системы управления (ису)

- •Типы информационных автоматизированных систем управления (иасу)

- •Ис организационного управления (исоу)

- •4. Структура ис

- •4.1. Виды обеспечений ис

- •4.1.1. Информационное обеспечение ис

- •Информационное обеспечение. Классификаторы. Методы классификации.

- •4.1.2. Техническое обеспечение ис

- •Техническое обеспечение информационной системы - ис

- •4.1.3. Математическое и программное обеспечение ис

- •Математическое и программное обеспечение информационных систем - ис

- •4.1.4. Методическое и организационное обеспечение ис

- •Организационное обеспечение информационных систем - ис

- •4.1.5. Правовое обеспечение ис

- •Правовое регулирование на информационном рынке

- •4.1.6. Лингвистическое обеспечение ис

- •4.1.7. Эргономическое обеспечение ис

- •4.1.8. Кадровое обеспечение ис

- •4.2. Классификация ис по функциональному признаку и уровням управления

- •Ис для менеджеров среднего звена

- •Стратегические ис

- •Практические рекомендации по описанию задач, решаемых функциональными подсистемами

- •Информационные системы (ис) в фирме

- •Примеры ис, поддерживающих деятельность фирмы

- •Примеры ис

- •4.3. Принципы и методы создания ис

- •Принципы создания ис

- •4.4. Классификация информационных систем - ис

- •Общая классификация систем

- •Классификация информационных систем - ис

- •4.4.1. Классификация ис по масштабности применения

- •Автоматизированные рабочие места (арм)

- •4.4.2. Классификация ис по признаку структурированности задач

- •4.4.3. Классификация ис по функциональности

- •Функции информационных систем

- •4.4.4. Классификация ис по характеру обработки информации

- •4.4.5. Классификация ис по оперативности обработки данных

- •4.4.6. Классификация ис по квалификации персонала и управления

- •4.4.7. Классификация ис по степени автоматизации

- •4.4.8. Классификация ис по характеру использования информации

- •4.4.9. Классификация ис по сфере деятельности

- •4.4.10. Классификация ис по концепции построения

- •4.4.11. Классификация ис по режиму работы

- •По способу распределения ресурсов

- •4.4.12. Классификация ис по сфере применения

- •5. ЖизненнЫй цикл ис

- •5.1. Модели жизненного цикла (жц) ис

- •5.2. Стандарты на проектирование ис

- •5.3. Процессы жц по

- •Основные процессы:

- •Договорные процессы:

- •5.4. Каноническое проектирование ис

- •5.5. Содержание технического задания на ис

- •5.6. Содержание технического проекта ис

- •5.7. Типовое проектирование ис

- •5.8. Обзор рынка программных продуктов

- •6. Технология создания информационных систем (ис)

- •6.1. Требования к инструментальным средствам

- •6.2. Что такое case-средства?

- •6.3. Подходы к проектированию ис

- •6.4. Методы структурного проектирования

- •6.5. Методы объектно-ориентированного проектирования

- •6.6. Пример взаимодействия case-средств

- •6.7. Развитие методологий проектирования

- •6.8. Методология функционального моделирования idef0. Общие положения

- •6.9. Синтаксис графического языка

- •6.9.1. Блок

- •6.9.2. Стрелка

- •6.10. Семантика языка idef0

- •6.10.1. Семантика блоков и стрелок

- •6.10.2. Контекстная диаграмма

- •6.10.3. Дочерние диаграммы

- •6.10.4. Граничные стрелки

- •6.10.5. Тоннелирование стрелок

- •6.11. Правила построения диаграмм

- •6.12. Методика разработки функциональных моделей в среде idef0

- •6.12.1. Общие положения

- •6.12.2. Классификация видов функций

- •6.12.3. Классификация механизмов

- •6.12.4. Классификация управляющих воздействий

- •6.12.5. Типизация функциональных моделей

- •6.12.6. Выводы по методологии функционального моделирования

- •Учебники к курсу

- •Список литературы

- •Приложение 1. Постановка задачи

- •Приложение 2. Инструментальная среда bPwin

- •Построение модели idef0

- •Цель моделирования

- •Диаграммы дерева узлов и feo

- •Каркас диаграммы

- •Стоимостный анализ

- •Свойства, определяемые пользователем (udp)

4.1.1. Информационное обеспечение ис

Информационное обеспечение – совокупность единой системы классификации и кодирования информации, унифицированных систем документации, схем информационных потоков, циркулирующих в организации, а также методология построения баз данных.

Унифицированные системы документации создаются на государственном, республиканском, отраслевом и региональном уровнях для обеспечения сопоставимости показателей различных сфер общественного производства.

Разработаны стандарты, где устанавливаются требования:

- к унифицированным формам документации;

- к унифицированным формам документов различных уровней управления;

- к составу и структуре реквизитов и показателей;

- к порядку внедрения, ведения и регистрации унифицированных форм документов.

Схемы информационных потоков отражают маршруты движения информации, ее объемы, места возникновения первичной информации и использования результатной информации. Построение схем информационных потоков обеспечивает:

- исключение дублирующей и неиспользуемой информации;

- классификацию и рациональное представление информации.

Методология построения баз данных состоит из 2-х этапов:

1-й этап – обследование всех функциональных подразделение фирмы с целью:

- понять специфику и структуру ее деятельности;

- построить схему информационных потоков;

- проанализировать существующую систему документооборота;

- определить информационные объекты и соответствующий состав реквизитов (параметров, характеристик), описывающих их свойства и назначение.

2-й этап – построение концептуальной информационно-логической модели данных для обследованной на 1-м этапе сферы деятельности. В этой модели должны быть установлены все связи между объектами и их реквизитами. На основе информационно-логической модели строится база данных.

Информационное обеспечение. Классификаторы. Методы классификации.

Назначение подсистемы информационного обеспечения состоит в своевременном формировании и выдаче достоверной информации для принятия управленческих решений.

Понятие информационное обеспечение

Информационное обеспечение — это совокупность единой системы классификации и кодирования информации, унифицированных систем документации, схем информационных потоков, циркулирующих в организации, а также методология построения БД.

Системы классификации и кодирования информации

Классификаторы представляют собой систематический свод, перечень каких-либо объектов, позволяющий находить каждому их них свое место, и имеют определенное (обычно числовое) обозначение. Система классификации позволяет сгруппировать объекты выделить определенные классы, которые будут характеризоваться рядом общих свойств. Классификация объектов — это процедура группировки на качественном уровне, направленная на выделение однородных свойств. Применительно к информации как к объекту классификации выделенные классы называют информационными объектами.

В любой стране разработаны и применяются государственные, отраслевые, региональные классификаторы. Например, классифицированы: отрасли промышленности, оборудование, профессии, единицы измерения, статьи затрат и т.д.

Классификатор — систематизированный свод наименований и кодов классификационных группировок.

Назначение классификатора:

-

систематизация наименований кодируемых объектов;

-

однозначная интерпретации одних и тех же объектов в различных задачах;

-

возможность обобщения информации по заданной совокупности признаков;

-

возможность сопоставления одних и тех же показателей, содержащихся в формах статистической отчетности;

-

возможность поиска и обмена информацией между различными внутрифирменными подразделениями и внешними информационными системами;

-

экономия памяти компьютера при размещении кодируемой информации.

Разработаны три метода классификации объектов, которые различаются разной стратегией применения классификационных признаков.

Методы классификации объектов:

-

Иерархический метод классификации

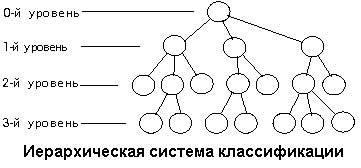

Учитывая достаточно жесткую процедуру построения структуры классификации, необходимо перед началом работы определить ее цель, т.е. какими свойствами должны обладать объединяемые в классы объекты. Эти свойства принимаются в дальнейшем за признаки классификации. В иерархической системе классификации каждый объект на любом уровне должен быть отнесен к одному классу, который характеризуется конкретным значением выбранного классификационного признака. Для последующей группировки в каждом новом классе необходимо задать свои классификационные признаки и их значения. Таким образом, выбор классификационных признаков будет зависеть от семантического содержания того класса, для которого необходима группировка на последующем уровне иерархии. Количество уровней классификации, соответствующее числу признаков, выбранных в качестве основания деления, характеризует глубину классификации.

|

Достоинства иерархической системы классификации: простота построения и использование независимых классификационных признаков в различных ветвях иерархической структуры. Недостатки иерархической системы классификации: жесткая структура, которая приводит к сложности внесения изменений, так как приходится перераспределять все классификационные группировки; невозможность группировать объекты по заранее не предусмотренным сочетаниям признаков. |

|

-

Фасетный метод классификации

В отличие от иерархической позволяет выбирать признаки классификации независимо как друг от друга, так и от семантического содержания классифицируемого объекта. Признаки классификации называются фасетами (facet — рамка). Каждый фасет содержит совокупность однородных значений данного классификационного признака. Причем значения в фасете могут располагаться в произвольном порядке, хотя предпочтительнее их упорядочение. Схема построения фасетной системы классификации представляется в виде таблицы. Названия столбцов соответствуют выделенным классификационным признакам (фасетам). В каждой клетке таблицы хранится конкретное значение фасета. Процедура классификации состоит в присвоении каждому объекту соответствующих значений из фасетов. Достоинства фасетной системы классификации: возможность создания большой емкости классификации, т.е. использования большого числа признаков классификации и их значений для создания группировок; возможность простой модификации всей системы классификации без изменения структуры существующих группировок. Недостатком фасетной системы классификации является сложность ее построения, так как необходимо учитывать все многообразие классификационных признаков.

-

Дескрипторный метод классификации

Для организации поиска информации, для ведения тезаурусов (словарей) эффективно используется дескрипторная (описательная) система классификации, язык которой приближается к естественному языку описания информационных объектов. Особенно широко она используется в библиотечной системе поиска.

-

Система кодирования

Применяется для замены названия объекта на условное обозначение (код) в целях обеспечения удобной и более эффективной обработки информации. Система кодирования - совокупность правил кодового обозначения объектов. Код строится на базе алфавита, состоящего из букв, цифр и других символов. Код характеризуется: длиной - число позиций в коде, и структурой — порядок расположения в коде символов, используемых для обозначения классификационного признака.

Унифицированные системы документации создаются на государственном, республиканском, отраслевом и региональном уровнях. Главная цель — это обеспечение сопоставимости показателей различных сфер общественного производства. Разработаны стандарты, где устанавливаются требования:

-

к унифицированным системам документации;

-

к унифицированным формам документов различных уровней управления;

-

к составу и структуре реквизитов и показателей;

-

к порядку внедрения, ведения и регистрации унифицированных форм документов.

Однако, несмотря на существование унифицированной системы документации, при обследовании большинства организаций постоянно выявляется целый комплекс типичных недостатков:

-

чрезвычайно большой объем документов для ручной обработки;

-

одни и те же показатели часто дублируются в разных документах;

-

работа с большим количеством документов отвлекает специалистов от решения непосредственных задач;

-

имеются показатели, которые создаются, но не используются, и др.

Поэтому устранение указанных недостатков является одной из задач, стоящих при создании информационного обеспечения.

Схемы информационных потоков отражают маршруты движения информации и ее объемы, места возникновения первичной информации и использования результатной информации. За счет анализа структуры подобных схем можно выработать меры по совершенствованию всей системы управления.

Пример.

Простейшая схема потоков данных – схема, в которой отражены все этапы прохождения служебной записки или записи в базе данных о приеме на работу сотрудника - от момента ее создания до выхода приказа о его зачислении на работу.

Построение схем информационных потоков, позволяющих выявить объемы информации и провести ее детальный анализ, обеспечивает:

-

исключение дублирующей и неиспользуемой информации;

-

классификацию и рациональное представление информации.

При этом подробно должны рассматриваться вопросы взаимосвязи движения информации по уровням управления. Следует выявить, какие показатели необходимы для принятия управленческих решений, а какие нет. К каждому исполнителю должна поступать только та информация, которая используется.

Методология построения БД - баз данных базируется на теоретических основах их проектирования. Для понимания концепции методологии приведем основные ее идеи в виде двух последовательно реализуемых на практике этапов:

-

1-й этап — обследование всех функциональных подразделений предприятия с целью:

-

понять специфику и структуру его деятельности;

-

построить схему информационных потоков;

-

проанализировать существующую систему документооборота;

-

определить информационные объекты и соответствующий состав реквизитов (параметров, характеристик), описывающих их свойства и назначение.

-

-

2-й этап — построение концептуальной информационно-логической модели данных для обследованной на 1-м этапе сферы деятельности. В этой модели должны быть установлены и оптимизированы все связи между объектами и их реквизитами. Информационно-логическая модель является фундаментом, на котором будет создана база данных.

Для создания информационного обеспечения необходимо:

-

ясное понимание целей, задач, функций всей системы управления организацией;

-

выявление движения информации от момента возникновения и до ее использования на различных уровнях управления, представленной для анализа в виде схем информационных потоков

-

совершенствование системы документооборота;

-

наличие и использование системы классификации и кодирования;

-

владение методологией создания концептуальных информационно-логических моделей, отражающих взаимосвязь информации;

-

создание массивов информации на машинных носителях, что требует наличия современного технического обеспечения.