- •Бокерия л.А. Аневризмы аорты Оглавление

- •Глава 1. Аневризмы брюшной аорты: 7

- •Глава II. Клиника и диагностика аненризм брюшной аорты 25

- •Глава III. Хирургическое лечение больных с неосложненными анеоризмами брюшной аорты 49

- •Введение

- •Сердечно-сосудистые заболевания в рф (на 100 тыс. Населения соответствующего возраста)

- •Показатели смертности населения от болезней сердца и сосудов

- •Хирургия аневризм аорты

- •Типы аневризм нисходящей грудной и брюшной аорты и их частота (по данным нцссх им. А. Н. Бакулева рамн, 1965-1999 гг.)

- •Результаты операций при разрывах аневризм брюшной аорты

- •Глава 1. Аневризмы брюшной аорты: общие вопросы

- •1. Историческая справка

- •2. Определение, терминология

- •3. Классификация аневризм брюшной аорты

- •1.Супраренальные:

- •2.Субренальные:

- •3. Инфраренальные:

- •4. Частота аневризм брюшной аорты

- •Частота случаев аба на 100 тыс. Населения в год и динамика ее роста

- •Смертность от аба на 100 тыс. Населения в год и динамика ее роста

- •5. Этиология

- •6. Механизмы формирования аневризм брюшной аорты

- •7. Патогенез аневризм брюшной аорты

- •8. Патологическая анатомия

- •9. Патофизиология кровообращения

- •10. Прогноз естественного течения аневризм брюшной аорты

- •Зависимость частоты разрыва аневризмы от диаметра (по данным 473 аутопсий, Darling r. Et al., 1977 г.)

- •Глава II. Клиника и диагностика аненризм брюшной аорты

- •1. Особенности клинического течения

- •Естественное течение аба с диаметром 5 см, по данным литературы

- •Сопутствующие поражения магистральных артерий у 202 оперированных больных (по данным инвазивных и неинвазивных исследований)

- •2. «Малые» аневризмы брюшной аорты

- •Естественное течение аба с диаметром 5 см, по данным литературы

- •Сопутствующие поражения магистральных артерий у 202 оперированных больных (по данным инвазивных и неинвазивных исследований)

- •2. «Малые» аневризмы брюшной аорты

- •Сравнительная летальность при плановых операциях по поводу симптомных и бессимптомных аневризм (по Спиридонову а. А., 1992 г.)

- •Сравнительная летальность при плановых операциях по поводу симптомных и бессимптомных аневризм (по Спиридонову а. А., 1992 г.)

- •3. Современная диагностика аневризм брюшной аорты

- •Доверительные границы и характер поражения дуги аорты и ее ветвей

- •Характер поражения артерий нижних конечностей у оперированных больных с аба, по данным ангиографии и уздг

- •Глава III. Хирургическое лечение больных с неосложненными анеоризмами брюшной аорты

- •1. Показания к операции

- •Средние показатели выживаемости в течение 5 лет (по данным Bernstein e. F., 1978 г.)

- •2. Хирургические доступы

- •3. Техника резекции инфраренальной аневризмы брюшной аорты

- •4. Техника резекции с протезированием аневризмы супраренальной локализации

- •5. Современные методы лечения аневризм брюшной аорты

- •6. Современная хирургическая классификация аневризм брюшной аорты

- •7. Результаты хирургического лечения аневризм брюшной аорты

- •Наиболее вероятные серьезные осложнения после операций резекции аневризмы брюшной аорты инфраренальной локализации

- •Послеоперационные осложнения, выявленные у 202 больных с неосложненной формой аба в различные периоды работы

- •8. Послеоперационные осложнения

- •Кардиальные осложнения

- •Частота сопутствующей ибс у больных с аневризмами брюшной аорты

- •Неврологические осложнения

- •Почечные осложнения

- •Гастроэнтерологические осложнения

- •Местные и сосудистые осложнения

- •Легочные осложнения

- •9. Профилактика осложнений

- •Причины летальности у больных с неосложненной формой аба

- •Заключение

- •Литература

Средние показатели выживаемости в течение 5 лет (по данным Bernstein e. F., 1978 г.)

|

Группы наблюдаемых лиц

|

Живы в течение 5 лет, %

|

|

|

средние показатели

|

колебания

|

|

Нормальная популяция Больные с АБА, лечившиеся медикаментозно Больные,оперированные по поводу АБА Госпитальная летальность

81 29

51 5,4

17-36

47-58 3-8

Следует только подчеркнуть, что явное превосходство оперативной тактики перед консервативным лечением АБА требует максимального радикализма в отношении данной группы больных.

Диагноз — аневризма брюшной аорты — считается показанием к операции, которое зависит не от возраста, а от противопоказаний: острые расстройства коронарного кровообращения, недостаточность кровообращения II6—III степени, острые расстройства мозгового кровообращения с выраженным неврологическим дефицитом. Перенесенный инфаркт миокарда через 3 мес при стабильной ЭКГ, а также перенесенный 6 нед назад инсульт при отсутствии неврологических дефицитов не являются противопоказаниями к операции. Требует детальной оценки состояние дыхательной функции легких, а также исключение «скрытой почечной недостаточности». Обязательно определение состояния дистального русла нижних конечностей. Операция противопоказана при невозможности адекватной реваскуля-ризации хотя бы глубоких артерий бедра.

При выраженной коронарной недостаточности целесообразно проводить детальное обследование коронарных артерий, функции миокарда, малого круга кровообращения с целью осу-

ществления первого этапа операции реваскуляризации миокарда. Длительная интенсивная медикаментозная подготовка позволяет иногда привести больных в «операбельное состояние».

За 24 ч до операции больным назначают терапию антибиотиками, активными в отношении стафилококков и кишечной палочки. Всем больным необходим интраоперационный мониторинг:

контроль артериального давления, центрального венозного давления, газового состава крови, а также введение катетера Сван-Ганца с поэтапной фиксацией сердечного выброса, давления в легочной артерии, давления заклинивания. Давление в легочной артерии поддерживают выше 6 мм рт. ст. для стабильности гемо-динамики в момент снятия зажима с аорты.

2. Хирургические доступы

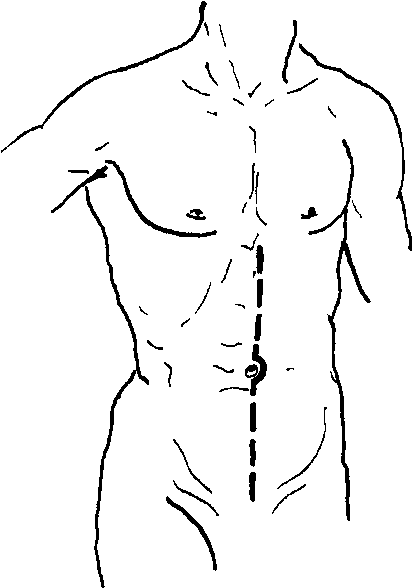

До настоящего времени наиболее стандартным методом хирургического доступа при инфраренальных аневризмах брюшной аорты служит полная срединная лапаротомия (рис. 38). В ряде наших и зарубежных клиник, в частности в Германии, применяется верхняя поперечная лапаротомия. В последние годы в связи с тем, что после использования лапаротомных доступов у больных отмечаются длительные парезы кишечника, высокое стояние диафрагмы и в результате этого — дыхательная недостаточность и осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы, наметилась определенная тенденция к применению при операциях по поводу АБА внебрюшинных доступов — параректаль-ных, по Робу, по методу И. И. Сухарева и соавт. (1987 г.).

Выбранные забрюшинные доступы позволяют обеспечить более раннюю активизацию больных, снижают возможность эвентрации, дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. Однако стандартные методы — параректальный и по Робу — не лишены некоторых недостатков: пересечение на значительном протяжении мышц передней брюшной стенки, нервов и сосудов чревато образованием впоследствии послеоперационных грыж. Кроме того, при этих хирургических доступах в определенной мере существуют ограничения в радикальности и свободе действий хирурга: затруднены манипуляции на правой под-

Рис. 38. Схема типичного доступа и основные этапы операции резекции аневризмы брюшной аорты: а — полная срединная лапаротомия; 6 — вид операционной раны после мобилизации аорты и аневризмы; в — вшитый после иссечения аневризмы бифуркационный протез.

вздошной артерии, в супраренальном сегменте брюшной аорты и нижней полой вене при ятрогенном ее повреждении.

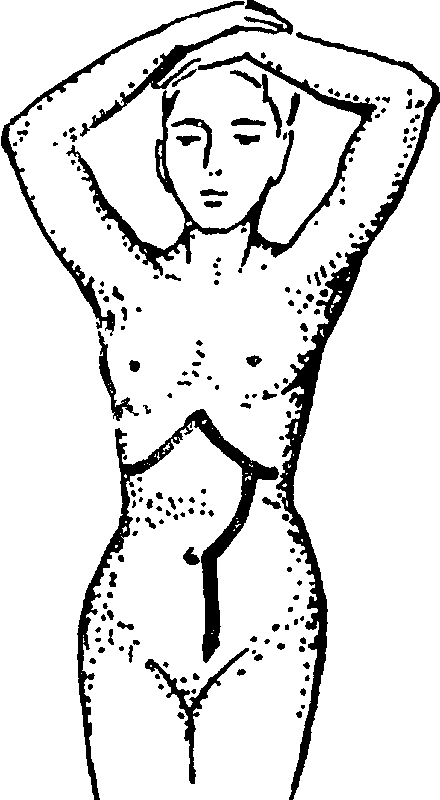

С точки зрения И. И. Сухарева и соавт. (1987 г.), метод их (рис. 39) лишен указанных недостатков. По данной методике разрез кожи и подкожной жировой клетчатки начинается от края IX ребра слева и носит зигзагообразный характер с продолжением вниз и снаружи внутрь до параректальной линии. На уровне пупка направление разреза меняется на косопоперечное до срединной линии на 3—4 см ниже пупка и продолжается до лона, как при нижней лапаротомии. Наружная и внутренняя косые и поперечная мышцы расслаиваются по ходу волокон, левая прямая мышца пересекается, ниже пупка рассекается без вскрытия брюшной полости белая линия живота. Затем брюшинный мешок отслаивается на всем протяжении от левой переднебоковой и задней стенок живота и отводится крючком вправо. При этом доступе удается достаточно широко обнажить брюшную аорту, начиная от почечных артерий, а подвздошные артерии — как справа, так и слева. При необходимости имеется возможность достигнуть ствола нижней полой вены, правого симпатического ствола.

Рис. 39. Схема оперативного доступа по методу И. И. Сухарева и соавт. (1987г.).