- •1. Магнитное поле. Индукция и напряженность магнитного поля

- •2. Закон Био-Савара-Лапласа

- •3. Напряженность магнитного поля прямолинейного проводника с током

- •4. Напряженность магнитного поля кругового тока

- •5. Циркуляция вектора .

- •6. Магнитное поле соленоида.

- •7. Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле (закон Ампера).

- •8. Взаимодействие параллельных токов.

- •9. Сила, действующая на заряд, движущийся в магнитном поле (Сила Лоренца).

- •10. Движение заряженных частиц в однородном магнитном поле.

- •11.Ускорители заряженных частиц (циклотрон).

- •12. Экспериментальное определение удельного заряда частиц. Масс- спектрограф.

- •13. Эффект Холла.

- •14. Магнитный поток

- •15. Работа, совершаемая при перемещении проводника с током в магнитном поле

- •16. Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея.

- •17. Вывод закона Фарадея.

- •18. Самоиндукция. Индуктивность.

- •19. Взаимная индукция.

- •20. Вихревые токи (токи Фуко). Скин-эффект.

- •21. Энергия магнитного поля.

- •22. Ток смещения.

- •23. Уравнения Максвелла.

- •24. Магнитные моменты электронов и атомов.

- •25. Атом в магнитном поле.

- •26. Макроскопическое описание магнитного поля в веществе

- •27. Диамагнетики и парамагнетики

- •28. Ферромагнетики

11.Ускорители заряженных частиц (циклотрон).

Для изучения ядерных превращений, создания радиоактивных изотопов, получения материалов с новыми физическими свойствами необходимо в лабораторных условиях получать пучки заряженных частиц с большой кинетической энергией, со скоростями близкими к скорости света. Установки служащие для этих целей называются ускорителями заряженных частиц,

Необходимым элементом любого ускорителя является электрическое поле, в котором происходит ускорение заряженных частиц.

Как известно,

![]()

![]()

По форме траектории ускорители делятся на линейные и циклические. В линейных ускорителях траектория представляет собой прямую линию, а в циклических ускорителях форма траектории близка к окружности.

Наибольшее распространение получили циклические ускорители. Первый ускоритель такого типа был построен в 1930г. Лоуренсом и называется циклотроном. Рассмотрим устройство и принцип работы циклотрона.

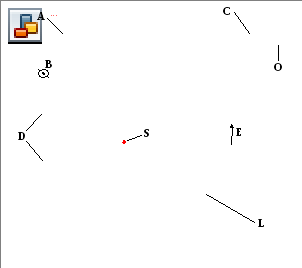

Циклотрон (см. рисунок) состоит из двух металлических дуантов (D), которые представляют собой две половины невысокой цилиндрической коробки, разделенные узким зазором. Дуанты заключены в плоскую замкнутую камеру (А), в которой создается вакуум. Камера (А) помещена между полюсами сильного электромагнита. Магнитное поле с индукцией В направлено перпендикулярно к плоскости чертежа. Дуанты присоединены к полюсам высокочастотного генератора с напряжением (U), создающего в зазоре между дуантами переменное электрическое поле с напряженностью (Е). В зазоре между дуантами имеется источник (S) заряженных частиц.

В циклотроне кроме электрического поля на частицу действует еще магнитное поле, сила Лоренца. Эта сила всегда направлена перпендикулярно скорости частицы и поэтому не изменяет величину скорости, а меняет только направление скорости, т.е. сообщает частице нормальное ускорение. Под действием силы Лоренца частица будет двигаться по окружности радиусом

R=mv/qB (1)

где m и q --масса и заряд частицы, v--скорость частицы, В--индукция магнитного поля.

Период обращения частицы по окружности

T=2пm/qB (2)

Из этой формулы видно, что период не зависит от скорости частицы. Этот факт лежит в основе работы циклотрона.

Д опустим,

что из источника вылетает положительный

ион в тот момент, когда электрическое

поле (Е) между дуантами направлено вверх.

Под действием этого поля ион будет

ускоряться и двигаться вверх. Затем он

попадает в верхний дуант, внутри которого

электрического поля уже нет, а есть

только магнитное поле. Под действием

этого поля ион опишет полуокружность,

радиус которой будет определяться

скоростью, приобретенной ионом в зазоре

(1). К тому времени, когда ион, двигаясь

в верхнем дуанте, будет подлетать к

зазору между дуантами, направление

электрического поля в зазоре ( т.е.

полярность напряжения на дуантах) должно

измениться на противоположное, чтобы

поле в зазоре снова ускоряло бы движение

иона. Затем внутри нижнего дуанта ион

опишет полуокружность, но уже несколько

большего радиуса, соответствующего

возросшей скорости.

опустим,

что из источника вылетает положительный

ион в тот момент, когда электрическое

поле (Е) между дуантами направлено вверх.

Под действием этого поля ион будет

ускоряться и двигаться вверх. Затем он

попадает в верхний дуант, внутри которого

электрического поля уже нет, а есть

только магнитное поле. Под действием

этого поля ион опишет полуокружность,

радиус которой будет определяться

скоростью, приобретенной ионом в зазоре

(1). К тому времени, когда ион, двигаясь

в верхнем дуанте, будет подлетать к

зазору между дуантами, направление

электрического поля в зазоре ( т.е.

полярность напряжения на дуантах) должно

измениться на противоположное, чтобы

поле в зазоре снова ускоряло бы движение

иона. Затем внутри нижнего дуанта ион

опишет полуокружность, но уже несколько

большего радиуса, соответствующего

возросшей скорости.

В дальнейшем через каждые полпериода процесс будет повторяться автоматически и, двигаясь внутри дуантов, ион будет описывать траекторию, имеющую вид спирали и составленную из отдельных полуокружностей нарастающего радиуса. Достигнув определенной скорости и энергии, ион через выходное окно (С) выводится из циклотрона и бомбардирует исследуемый объект (О).

Описанный процесс непрерывного ускорения ионов возможен только в том случае, если движение иона и изменение полярности электрического поля в зазоре будет происходить синхронно. В противном случае ион при прохождении через зазор будет то ускоряться, то замедляться. Таким образом, для нормальной работы циклотрона необходимо, чтобы период (Тu) изменения напряжения приложенного к дуантам совпадал с периодом (Т) обращения иона по окружности

Тu=Т (3)

Это условие называется условием синхронизации.

Так как период (Т) движения частицы по окружности не зависит от скорости (2), то это условие может быть выполнено (при скоростях не слишком близких к скорости света).

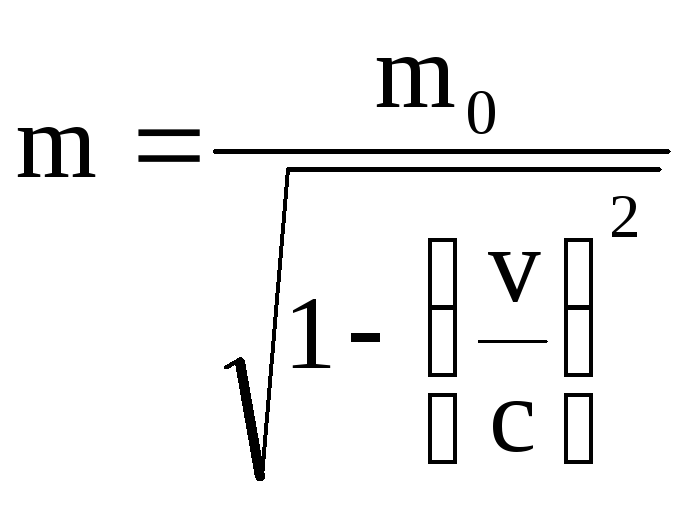

.Располагая источником переменного напряжения сравнительно небольшой величины (~100 кв) можно с помощью циклотрона ускорить протоны до энергий порядка 25 Мэв. Получить частицы большей энергии не удастся, так как при больших скоростях, близких к скорости света, начинает проявляться зависимость массы от скорости. Вследствие этого начинает зависеть от скорости и период обращения частицы

![]()

( m – увеличивается и Т увеличивается) и синхронизм между движением частиц и изменением ускоряющего поля оказывается нарушенным.

Чтобы избежать нарушения синхронизма и получить частицы больших энергий, делают изменяющейся либо частоту напряжения, питающего дуанты, либо индукцию магнитного поля. Прибор, в котором в процессе ускорения меняется соответственным образом частота ускоряющего напряжения, называется фазотроном. По мере ускорения ионов в фазотроне радиус их орбит возрастает. Поэтому предельная величина энергии ионов определяется величиной индукции магнитного поля и диаметром полюсных наконечников электромагнита. Например, в фазотроне, ускоряющем протоны до энергии 680 Мэв, диаметр полюсов – 6 метров.

Следует отметить, что фазотрон, также как и циклотрон, мало пригоден для ускорения электронов, так как уже при энергии электрона порядка нескольких Мэв его скорость отличается от скорости света ~ на 1%. Поэтому его масса , радиус орбиты и период обращения очень быстро возрастают при ускорении.

Для

ускорения электронов применяется

ускоритель, называемый синхротроном.

В синхротроне частота ускоряющего

напряжения не меняется, а индукция

магнитного поля меняется так, чтобы

отношение

![]() оставалось постоянным. Поскольку

скорость электронов почти постоянна

(v≈с),

то

оставалось постоянным. Поскольку

скорость электронов почти постоянна

(v≈с),

то

![]() будет тоже практически постоянным и

следовательно электроны в синхротроне

движутся по круговой орбите (поэтому

применяется кольцевой электромагнит).

будет тоже практически постоянным и

следовательно электроны в синхротроне

движутся по круговой орбите (поэтому

применяется кольцевой электромагнит).

Максимальная энергия в синхротроне ограничивается предельной величиной индукции магнитного поля. В настоящее время имеются синхротроны, сообщающие электронам энергию до 24 Гэв

Наиболее мощным ускорителем протонов является синхрофазотрон (или иначе протонный синхротрон). В синхрофазотроне изменяются и частота ускоряющего электрического поля и индукция В магнитного поля. Путем согласованного уменьшения и увеличения В можно добиться такого состояния , при котором ускоренные протоны будут двигаться по круговой орбите постоянного радиуса. Поэтому в синхрофазотроне применяется кольцевой электромагнит, как и в синхротроне.