- •Иркутский государственный технический университет

- •Для студентов специальности 180300 Иркутск 2003 г.

- •Цели и задачи курсового проектирования

- •Организация и руководство проектирования

- •Тематика курсового проекта и сроки выполнения

- •Содержание и объем пояснительной записки

- •1.Токоведущий контур

- •2. Коммутирующие контакты.

- •3. Дугогашение

- •4. Механизм.

- •5. Электромагнит

- •Защита курсовой работы

- •Литература

- •Приложение

5. Электромагнит

Задачи. Общая задача поверочного расчёта электромагнита заключается в определении его оптимальных параметров. Главной задачей является расчёт и построение характеристики электромагнитной силы (тяговой), согласование её с характеристикой противодействующих при включении сил (механической) и определение необходимой намагничивающей силы обмотки с расчётом параметров катушки.

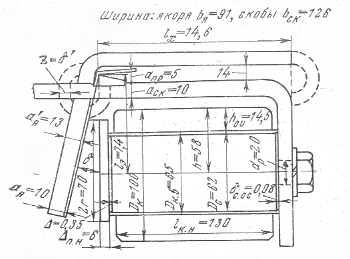

Исходные

данные. Конструкция электромагнита

с основными размерами деталей

магнитопровода приведена на рисунке

6. исполнение открытое. Характеристика

противодействующих при включении сил

приведена на рисунке 10. Исходной

критической величиной силы является

приведённая к оси сердечника катушки

сумма противодействующих сил при

наибольшем рабочем зазоре

![]() (пункт 4.2). Напряжение цепи управления

(на обмотке катушки) дано в задании.

Класс изоляции Е с допустимой температурой

обмотки

(пункт 4.2). Напряжение цепи управления

(на обмотке катушки) дано в задании.

Класс изоляции Е с допустимой температурой

обмотки

![]() .

Диаметр сердечника скорректирован в

сторону увеличения.

.

Диаметр сердечника скорректирован в

сторону увеличения.

Рисунок 6. Электромагнит контактора.

Расчёт

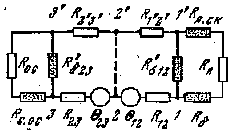

5.1. Схема замещения рассматриваемого электромагнита одинакова с изображённой на рисунке 7.

Рисунок 7. Схема замещения электромагнита постоянного тока.

5.2.

Расчёт проводимостей воздушных зазоров

производится при четырёх величинах

рабочего воздушного зазора

![]() .

.

5.3. Проводимость рабочего зазора определяется по кривым удельных проводимостей, полученных на основании обработки экспериментальных данных. Расчётная формула приведена в таблице 11-4 [1]

![]()

![]() (37)

(37)

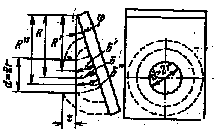

g’рт, g''рт , g’z , g’’z определяют из следующих соотношений и рисунка 8.

![]()

,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() (38)

(38)

Рисунок 8.

5.4. Производные проводимостей определяются без учёта выпучивания потока (эти слагаемые незначительны в сравнении с основным потоком).

![]() (39)

(39)

далее определяем проводимость между якорем и скобой, между скобой и «хвостом» якоря; определяем полную проводимость нерабочего зазора между якорем и скобой; проводимость между полюсным наконечником и сердечником; проводимость между сердечником и основанием скобы; определяем сумму проводимостей рабочего и нерабочего зазоров, расположенных со стороны якоря; определяем проводимость потока рассеяния, определяем суммарную проводимость всех воздушных промежутков магнитопровода (значения проводимостей занести в таблицу).

5.5. Расчёт параметров катушки постоянного тока начинается с определения сечения и диаметра обмоточного провода по формулам:

![]() (40)

(40)

![]() (41)

(41)

здесь

![]() -

длина среднего витка (рисунок 10-13 [1]),

-

длина среднего витка (рисунок 10-13 [1]),

![]() -

коэффициент перегрузки по току, толщину

изоляции провода можно взять из таблицы

14-3 [1]

-

коэффициент перегрузки по току, толщину

изоляции провода можно взять из таблицы

14-3 [1]

Число витков обмотки:

![]() (42)

(42)

где

![]() -

коэффициент заполнения,

-

коэффициент заполнения,

![]() -

размеры катушек и обмоточного пространства

(рисунок 10-13 [1]).

-

размеры катушек и обмоточного пространства

(рисунок 10-13 [1]).

Сопротивление

обмотки при

![]() :

:

![]() (43)

(43)

Определим для контроля ток в обмотке и н.с., максимальную плотность тока и потребляемую мощность:

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() .

(44)

.

(44)

При

продолжительном рабочем режиме его

величина должна быть

![]() .

.

5.9. Упрощённый тепловой расчёт катушки. На наружной поверхности катушки:

![]() (45)

(45)

здесь

![]() (таблица 16-1 [1])- коэффициент теплоотдачи,

(таблица 16-1 [1])- коэффициент теплоотдачи,

![]() ,

,

![]() -

при катушке, намотанной на трубе.

-

при катушке, намотанной на трубе.

5.10.

Время срабатывания электромагнита

складывается из времени трогания

![]() и движения

и движения

![]() :

:

![]() ,

,

![]() (46)

(46)

![]() ,

,

![]() (47)

(47)

здесь

М- масса,

![]() -

рабочий зазор при отпущенном и притянутом

якоре, S- площадь между

характеристиками тяговых и противодействующих

усилий.

-

рабочий зазор при отпущенном и притянутом

якоре, S- площадь между

характеристиками тяговых и противодействующих

усилий.

![]() (48)

(48)

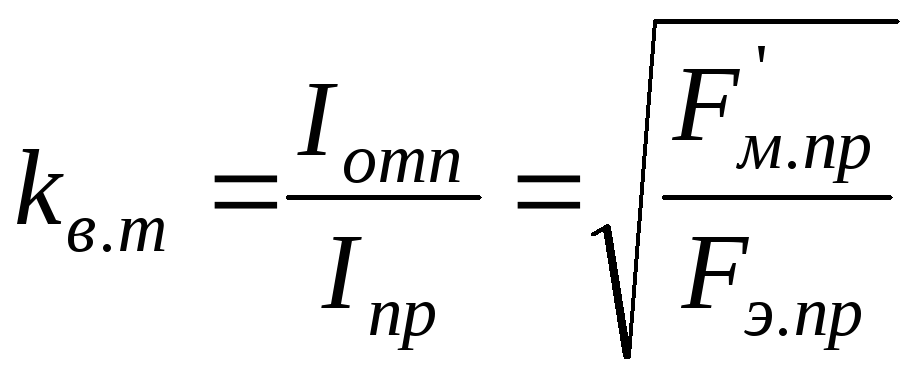

5.11. Коэффициент возврата по току при допущении, что система не насыщена, определяется по:

(49)

(49)