- •Содержание

- •Часть 2 линии передач и их элементы 40

- •Часть 3 многополюсники сверхвысоких частот 88

- •Предисловие

- •Часть 1 основы теории электромагнитного поля

- •1 Скалярные и векторные поля. Операции над векторами

- •1.1 Классификация полей

- •1.2 Операции над векторами

- •2 Основные положения теории электромагнитного поля

- •2.1 Определение векторов электромагнитного поля

- •2.2 Уравнения Максвелла

- •2.3 Уравнения Максвелла для гармонических колебаний. Комплексные амплитуды

- •2.4 Энергия электромагнитного поля

- •2.5 Граничные условия для векторов поля

- •3 Плоские электромагнитные волны

- •3.1 Характеристики плоской скалярной волны

- •3.2 Плоская электромагнитная волна

- •3.3 Частные случаи распространения плоских электромагнитных волн

- •3.4 Падение плоской электромагнитной волны на границу раздела сред

- •4 Излучение электромагнитных волн

- •4.1 Элементарные источники излучения

- •4.2 Основные электрические характеристики антенн

- •4.3 Типы антенн

- •Часть 2 линии передач и их элементы

- •5 Линии передач. Резонаторы

- •5.1 Определения

- •5.2 Электрические характеристики регулярных линий

- •5.3 Коаксиальная линия

- •5.4 Двухпроводная линия

- •5.5 Прямоугольный волновод. Волна основного типа

- •5.6 Круглые волноводы

- •5.7 Полосковые линии

- •5.8 Световоды

- •5.9 Объемные резонаторы

- •Контрольные вопросы:

- •6 Расчет режимов работы нагруженных линий

- •6.1 Волновые процессы в нагруженных линиях

- •6.2 Режимы работы нагруженных линий

- •6.3 Круговая диаграмма

- •Контрольные вопросы:

- •7 Согласование нагрузок с линиями передач

- •7.1 Цели и критерии согласования

- •7.2 Согласование нагрузок методом четвертьволнового трансформатора

- •7.3 Согласование методом параллельного шлейфа

- •Контрольные вопросы:

- •8 Элементы линий передач

- •8.1 Классификация элементов

- •8.2 Элементы коаксиальных трактов

- •8.3 Элементы трактов, выполненных на прямоугольных волноводах

- •8.4 Трансформаторы типов волн

- •Контрольные вопросы:

- •Часть 3 многополюсники сверхвысоких частот

- •9 Матричное описание многополюсников сверхвысоких частот

- •9.1 Определение многополюсников

- •9.2 Матрицы 4-полюсника и их свойства

- •9.3 Матрицы многополюсников

- •10 Частотно-избирательные фильтры свч

- •10.1 Основные определения

- •10.2 Структура фильтров. Способы расчета

- •8 Пример реализации фильтра со ступенчатой структурой.

- •11 Балансные многополюсники

- •11.1 Общие свойства

- •11.2 Некоторые типы балансных восьмиполюсников

- •12 Ферритовые устройства свч

- •12.1 Физические явления в намагниченных ферритах на свч

- •12.2 Классификация устройств свч с намагниченными ферритами и их матрицы рассеяния

- •12.3 Примеры конструктивного выполнения ферритовых устройств свч

- •Контрольные вопросы:

- •Литература

8.3 Элементы трактов, выполненных на прямоугольных волноводах

Рассмотрим наиболее употребительные элементы трактов на прямоугольных волноводах, работающих в режиме колебаний H10.

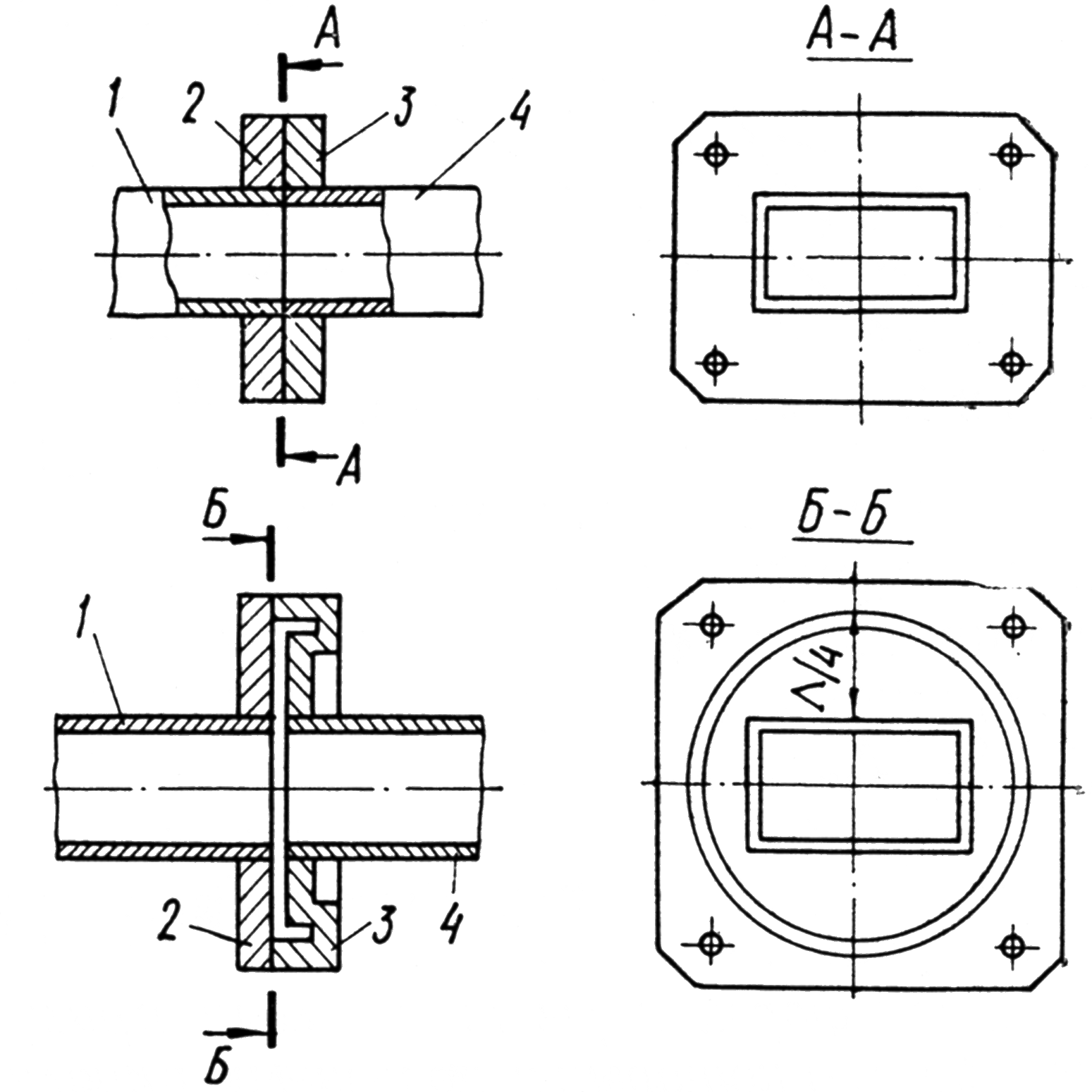

Соединительные устройства. Устройства для соединения однотипных волноводов называют фланцами. Различают контактные и дроссельные фланцы.

Контактные фланцевые соединения применяются для широкополосных волноводных трактов. Соединяемые секции волноводов плотно прижимаются друг к другу с помощью плоских металлических фланцев (рисунок 8.5 а), стягиваемых винтами или струбцинами. Для минимизации коэффициента отражения необходимо точное совпадение сечений волноводов. Для этой цели используется штифт и ответное отверстие. Для хорошего электрического контакта соединяемые поверхности фланцев должны быть тщательно обработаны.

а) б)

Рисунок 8.5 – Соединения прямоугольных волноводов:

а – с контактными фланцами; б – дроссельно-фланцевое:

1 – волновод первой секции; 2 – фланец первой секции; 3 – фланец второй секции; 4 – волновод второй секции

Дроссельно-фланцевые соединения применяются в тех случаях, когда соединение двух волноводных линий должно обеспечивать минимальный коэффициент отражения в узком частотном диапазоне. Этот тип соединения более надежен в эксплуатации, когда требуется производить частые сборки и разборки трактов.

Дроссельное соединение состоит (рисунок 8.5 б) из плоского фланца 2 и фланца 3 с кольцевой выточкой (дроссельной канавкой) вдоль оси волновода и проточкой в поперечной плоскости.

При соединении фланцев между концами волноводов образуется зазор, замыкающийся на выточке. Кольцевая выточка образует четвертьволновую короткозамкнутую линию. Зазор между фланцами, от края волноводного отверстия до выточки, образует радиальную линию, длина которой равна четверти длины волны. Два участка в сумме составляют полуволновую короткозамкнутую линию. Входное сопротивление такой линии равно нулю и энергия высокочастотных колебаний беспрепятственно распространяется вдоль линии в месте соединения волноводов. Соединение дроссельных фланцев осуществляется при помощи винтов, гаек или струбцин. Для герметизации используются резиновые прокладки.

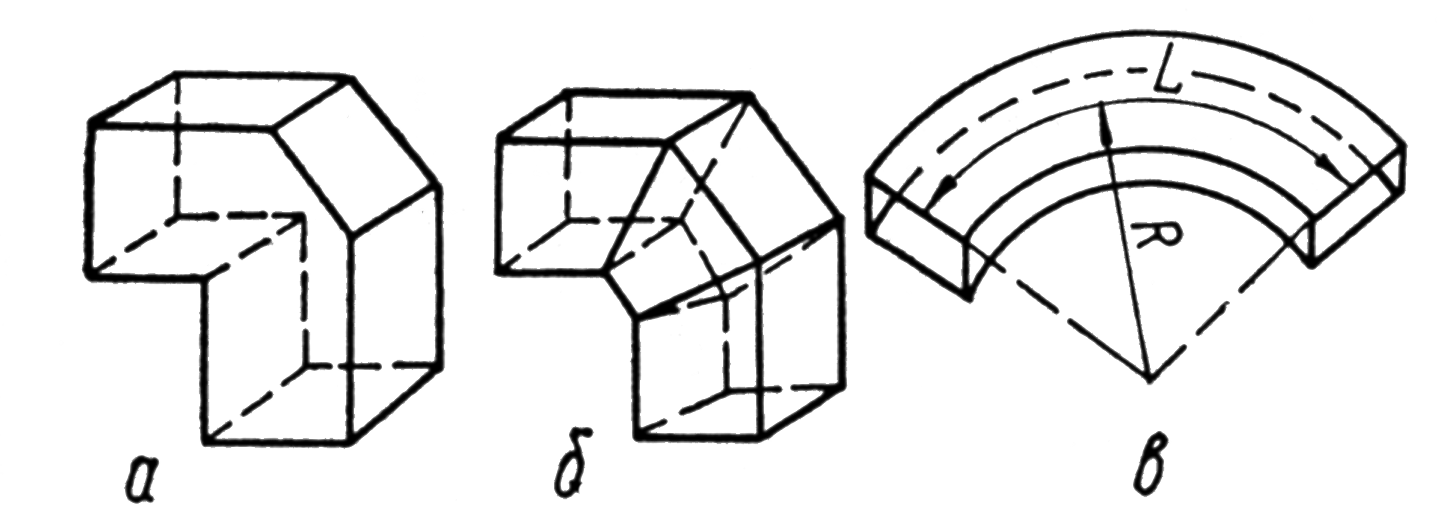

Изгибы, повороты, скрутки. Эти элементы служат для изменения направления волноводных трактов или изменения ориентации поляризации электромагнитного поля. Элементы выполняются в виде секций – отрезков волноводных линий с фланцами на концах. Изгибы и повороты могут быть уголковыми или плавными, и те и другие могут быть выполнены в плоскостях, где лежат векторы E или H.

Наиболее употребительные элементы этого типа показаны на рисунке 8.6.

Рисунок 8.6 – Уголковые (а, б) и радиусный (в) изгибы

Уголковые переходы могут содержать промежуточные секции (рисунок 8.6 б), геометрические размеры которых выбираются из условия согласования. Так в уголковом повороте длина осевой линии промежуточной секции должна равняться четверть длины волны в волноводе на средней частоте. В плавном переходе длина осевой линии L (рисунок 8.6 в) выбирается половине длины волны в волноводе.

Волноводные скрутки (рисунок 8.7) служат для изменения направления поляризации волны.

Рисунок 8.7 – Волноводная скрутка

Длина скрутки выбирается равной целому числу полуволн в волноводе. Для работы в широкой полосе частот длина скрутки должна быть не менее 2-3 длин волн.

Волноводные согласованные нагрузки выполняются в виде поглощающих вставок переменного профиля в отрезках короткозамкнутых волноводов. В трактах с малым уровнем мощности вставки имеют вид тонких диэлектрических пластин, покрытых графитовыми плёнками (рисунок 8.8 а). Объёмные поглощающие вставки (рисунок 8.8 б, в, г) с большой мощностью рассеивания выполняют из композитных материалов на основе порошков графита, карбонильного железа или карбида кремния. Для уменьшения отражений поглощающие вставки имеют вид клиньев или конусов. Наименьшее отражение в широкой полосе частот имеют вставки, входная часть которых имеет экспоненциальную форму в плоскости вектора E. Для устранения отражений от короткозамкнутой части секции нагрузка должна вносить ослабление 20-25 дБ. Для улучшения теплоотвода площадь соприкосновения вставки со стенками волновода должна быть максимальной, внешняя поверхность волновода снабжается радиатором.

Рисунок 8.8 – Волноводные согласованные нагрузки

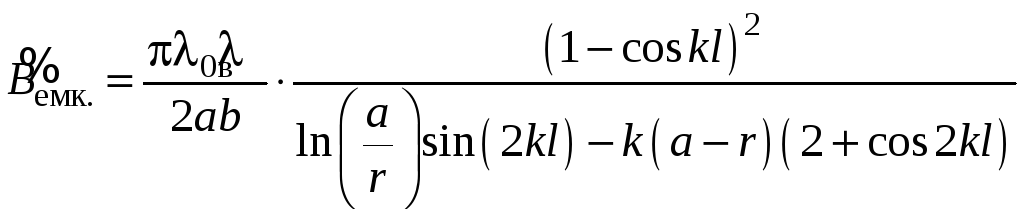

Короткозамыкающие поршни используются

в волноводных трактах в качестве

элементов согласования, переменных

реактивностей, для измерений на СВЧ.

Реактивное входное сопротивление

короткозамкнутого шлейфа рассчитывается

по известной формуле

![]() ,

где l – длина шлейфа.

,

где l – длина шлейфа.

На рисунке 8.9 показана конструкция короткозамкнутого шлейфа переменной длины.

Рисунок 8.9 – Волноводный короткозамыкающий поршень

В конструкции поршня точки механического

контакта находятся в середине свернутого

короткозамкнутого полуволнового отрезка

линии, состоящей из двух каскадно-включенных

четвертьволновых отрезков с волновыми

сопротивлениями

![]() и

и

![]() .

К активному сопротивлению контакта

добавляется бесконечное реактивное

сопротивление короткозамкнутого

четвертьволнового шлейфа с волновым

сопротивлением

.

К активному сопротивлению контакта

добавляется бесконечное реактивное

сопротивление короткозамкнутого

четвертьволнового шлейфа с волновым

сопротивлением

![]() и сумма сопротивлений контакта и шлейфа

трансформируется четвертьволновым

отрезком линии с волновым сопротивлением

и сумма сопротивлений контакта и шлейфа

трансформируется четвертьволновым

отрезком линии с волновым сопротивлением

![]() в практически нулевое сопротивление в

точке B. Таким образом,

в точке B создается

виртуальное короткое замыкание для

токов СВЧ.

в практически нулевое сопротивление в

точке B. Таким образом,

в точке B создается

виртуальное короткое замыкание для

токов СВЧ.

Описанные принципы конструирования волноводных поршней переменной длины применимы и для аналогичных устройств, выполненных на коаксиальных линиях.

Диафрагмы и штыри. Эти элементы используются для согласования комплексных нагрузок и в качестве элементов частотных фильтров. О симметричных диафрагмах было сказано в п. 7.3, там же приведены формулы для расчета эквивалентных проводимостей.

Несимметричные индуктивная и емкостная диафрагмы приведены на рисунке 8.10

Рисунок 8.10 – Несимметричные диафрагмы в прямоугольном волноводе с волной H10 и их эквивалентные схемы

Приведем формулы для расчета эквивалентных проводимостей:

,

,

.

.

Реактивные штыри – металлические стержни, соединенные с широкими стенками волновода, могут иметь индуктивный и емкостной характер в зависимости от конструкции. Размеры штырей, их положение в волноводе и эквивалентные схемы приведены на рисунках 8.11, 8.12.

Рисунок 8.11 – Индуктивный штырь в прямоугольном волноводе и его эквивалентная схема

Рисунок 8.12 – Емкостной штырь в прямоугольном волноводе и его эквивалентная схема

Расчетные формулы для эквивалентных проводимостей:

,

,

.

.

Емкостные штыри часто используются в виде винтов переменной длины, которые используются для точных регулировок. Добавим, что емкостные штыри, так же как и емкостные диафрагмы снижают пропускаемую по тракту мощность.