- •Курсовая работа

- •Оглавление

- •Задание на курсовую работу. Вариант 3-5. Следящий электрический привод угла поворота исполнительного механизма с транзисторным широтно-импульсным преобразователем.

- •Описание работы системы.

- •Структурная схема системы. Определение объекта управления, выходной координаты, управляющих и возмущающих воздействий. Основные звенья системы.

- •Исходные данные.

- •1. Описание работы системы.

- •1.1. Устройство и принцип действия сельсинов.

- •1.2. Устройство и принцип действия двигателя постоянного тока.

- •1.3. Устройство и принцип действия операционного усилителя.

- •1.4. Устройство и принцип действия редуктора.

- •1.5. Принцип действия транзисторного широтно-импульсного преобразователя (шип). Регулирование выходного напряжения посредством широтно-импульсной модуляции (шим).

- •1.23. Широтно-импульсная модуляция в однофазном инверторе тока:

- •1.6 Принцип работы фазо-чувствительного устройства

- •2. Структурная схема системы. Определение объекта управления, выходной координаты, управляющих и возмущающих воздействий. Основные звенья системы.

- •3. Уравнения движения и передаточные функции объекта управления по отношению к управляющему и возмущающему воздействию.

- •4. Уравнения движения и передаточные функции основных звеньев системы.

- •5. Передаточная функция системы в замкнутом и разомкнутом состоянии по отношению к управляющему воздействию.

- •6. Передаточная функция системы в замкнутом и разомкнутом состоянии по отношению к возмущающему воздействию.

- •Библиографический список.

1.2. Устройство и принцип действия двигателя постоянного тока.

Силовой коллекторный двигатель постоянного тока состоит из неподвижного статора и вращающегося якоря. Статор включает станину и главные полюса с полюсными катушками. Обычно в коллекторных двигателях малой мощности с электромагнитным возбуждением применяют двухполюсные статоры (2р = 2) двух конструкций – сборный или цельный шихтованный. Станина сборного статора представляет собой цельнотянутую трубу, к внутренней повepхнocти которой винтами прикрепляются полюсы. Сердечники главных полюсов делают в виде стального бруса либо набирают из штампованных стальных пластин толщиной 0,5 – 1 мм. Каждый главный полюс на стороне, обращенной к якорю, имеет полюсный наконечник, обеспечивающий требуемое распределение магнитной индукции в воздушном зазоре. Полюсные катушки соединяются последовательно и образуют обмотку возбуждения, при подключении которой к источнику постоянного тока в магнитной системе двигателя создается магнитное поле.

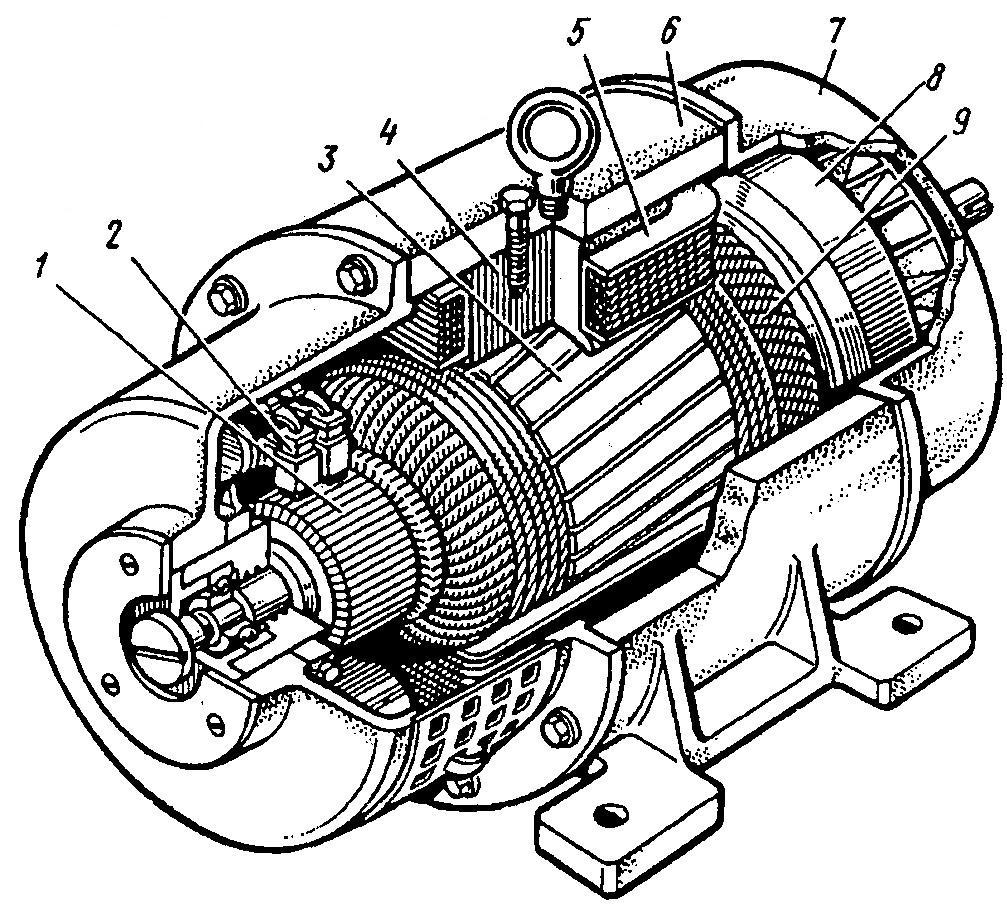

На рисунке 1.10 показано устройство коллекторного двигателя постоянного тока защищенного исполнения с самовентиляцией. Статор имеет сборную конструкцию и состоит из станины 6, главных полюсов 4 с полюсными катушками 5 каркасного типа, т. е. намотанных на каркас из изоляционного материала. Якорь двигателя включает сердечник, обмотку якоря, коллектор и вал.

Рисунок 1.10. Устройство двигателя постоянного тока защищённого исполнения.

Сердечник якоря 3 – это цилиндр, набранный из штампованных листов электротехнической стали толщиной 0,5мм. Перед сборкой эти листы покрывают специальным изоляционным лаком. Такая конструкция сердечника якоря позволяет значительно ослабить вихревые токи, возникающие в нем при его перемагничивании в процессе вращения в магнитном поле. В продольные пазы сердечника якоря уложены пазовые стороны секций обмотки якоря. Часто пазы якоря делают со скосом, что ослабляет пульсацию магнитного потока в воздушном зазоре и уменьшает вибрации и шум, сопровождающие работу двигателя.

Обмотка якоря 9 состоит из секций (катушек), выполненных медным изолированным проводом, обычно круглого сечения. Пазовые стороны секций закрепляют в пазах сердечника якоря посредством гетинаксовых клиньев или бандажа. С двух сторон сердечника якоря расположены лобовые части обмотки якоря. Со стороны коллектора они подключаются к его пластинам, а со стороны, противоположной коллектору, соединяют пазовые стороны секций. Для закрепления лобовых частей на них накладывают бандаж из стеклоленты.

Коллектор 1 двигателя имеет цилиндрическую форму и состоит из медных пластин, изолированных друг от друга миканитовыми прокладками. В коллекторных двигателях малой мощности применяют коллекторы на пластмассе медные пластины и миканитовые прокладки, которых запрессованы в пластмассу. Щетки 2 (см. рис. 1.10) расположены в щеткодержателях и прижимаются к коллектору пружинами. В некоторых двигателях малой мощности применяют трубчатые щеткодержатели, вмонтированные в подшипниковый щит двигателя и состоящие из металлической втулки, пружины и пластмассового колпака, навинчивающегося на втулку. Металлическая втулка электрически связана со щеткой, изолируется от подшипникового щита с помощью втулки. Зажим щеткодержателя соединен с одной из клемм коробки выводов, расположенной на боковой или верхней части станины.

Передний (со стороны коллектора) и задний 7 (со стороны выступающего конца вала) подшипниковые щиты двигателя крепятся болтами к станине. В центральной части щитов сделаны расточки под подшипники. В двигателях малой мощности применяют шариковые подшипники качения. В переднем подшипниковом щите сделаны окна, прикрываемые стальной пластиной или лентой. Через окна можно периодически осматривать коллектор и щетки, не разбирая двигатель.

Для подключения двигателя к питающей сети и присоединения регулирующей аппаратуры имеется коробка выводов, расположенная на боковой или верхней поверхности станины. В двигателях весьма малой мощности вместо коробки выводов на корпусе или на одном из подшипниковых щитов укрепляют клеммную панель или выводят наружу пучок маркированных проводов.

Двигатель снабжен центробежным вентилятором 8, посредством которого воздух «прогоняется» через внутреннюю полость двигателя, где отбирает теплоту от обмоток и сердечников. В верхнюю часть станины ввернуто кольцо (рым-болт) используемое при транспортировке или монтаже двигателя. Однако двигатели малой мощности не имеют такого кольца ввиду их небольшой массы. В нижней части станины имеются лапы для установки и закрепления двигателя. Двигатель снабжают болтом заземления для обеспечения электробезопасности при обслуживании.

В процессе работы коллекторного двигателя постоянного тока в его обмотке якоря наводится ЭДС (рис. 1.11). В результате взаимодействия тока iа в проводнике а обмотки якоря с внешним магнитным полем возникает электромагнитная сила Fэм, создающая электромагнитный момент М, который приводит якорь во вращение (в рассматриваемом случае якорь вращается против часовой стрелки). При этом пазовый проводник пересекает силовые линии поля возбуждения с магнитной индукцией В, и в соответствии с явлением электромагнитной индукции в проводнике наводится ЭДС еа, направление которой определяют по правилу «правой руки». Электродвижущая сила еа, наведенная в пазовом проводнике, направлена встречно току, проходящему по этому проводнику. Поэтому ЭДС, наведенную в обмотке якоря двигателя, называют противо-ЭДС. Противо-ЭДС (В) прямопропорциональна основному магнитному потоку Ф и частоте вращения якоря:

![]() ,

,![]()

где се – постоянный коэффициент, определяемый конструктивными параметрами двигателя.

Рисунок 1.11. Направление противо-ЭДС в обмотке якоря двигателя.

Р![]() ассмотрим

электрическую цепь обмотки якоря (рис.

1.12), по которой протекает ток Ia.

Применив второй закон Кирхгофа, получим

уравнение напряжения двигателя

ассмотрим

электрическую цепь обмотки якоря (рис.

1.12), по которой протекает ток Ia.

Применив второй закон Кирхгофа, получим

уравнение напряжения двигателя

![]() ,

,

где

![]() – сумма сопротивлений в цепи обмотки

якоря, в которую входят обмотки якоря,

добавочных полюсов и возбуждения (для

двигателей последовательного

возбуждения) и щеточный контакт.

– сумма сопротивлений в цепи обмотки

якоря, в которую входят обмотки якоря,

добавочных полюсов и возбуждения (для

двигателей последовательного

возбуждения) и щеточный контакт.

Рисунок 1.12. Электрическая цепь якоря.

Преобразуя (1.12), получим формулу тока в обмотке якоря, А,

![]()

![]() .

.

Используя (1.11) и (1.12), получим формулу частоты вращения якоря двигателя

![]()

![]() ,

,

которая

прямопропорциональна напряжению на

обмотке якоря и U обратно пропорциональна

основному магнитному потоку Ф, кроме

того зависит от падения напряжения в

цепи якоря

![]() .

Электромагнитная мощность двигателя,

Вт,

.

Электромагнитная мощность двигателя,

Вт,

![]()

![]() .

.

Электромагнитный момент, Н·м,

![]()

![]() ,

,

где

![]() – угловая скорость вращения якоря,

– угловая скорость вращения якоря,

![]() ;

см

– постоянный коэффициент, определяемый

конструктивными параметрами двигателя.

;

см

– постоянный коэффициент, определяемый

конструктивными параметрами двигателя.

Таким образом, электромагнитный момент двигателя постоянного тока прямопропорционален основному магнитному потоку Ф и току в обмотке якоря Iа.