- •Тема 2. Основи радіопередачі та радіоприйому Заняття №1. Військові засоби зв’язку.

- •1. Тракт, сигнали та канали зв’язку. Якість каналів зв’язку.

- •1.1 Сигналы

- •1.3 Классификация каналов и систем связи

- •2. Технічні характеристики сигналів та каналів.

- •Каналы связи характеризуются:

- •5. Эффективно передаваемая полоса частот ;

- •7. Помехозащищённость a.

- •3. Принцип формування сигналу. Спектр випромінюємих частот.

- •Недостатки амплитудной модуляции.

- •Достоинства частотной модуляции

- •Сравнительные характеристики видов модуляции

- •4. Техніка військового радіозв’язку та її класифікація.

- •5. Узагальнена структурна схема радіопередавача.

- •Основными характеристиками радиопередатчика являются:

- •Радиолокация и ее применение

- •Принцип действия

- •Измерения в радиолокации

- •Диапазон расстояний, в котором может работать локатор, определяется длительностью импульса и паузы: , а . Применение

- •Телевидение

- •6. Призначення та основні характеристики приймачів. Регулювання в радіоприймачах.

- •Детектор и детектирование (демодуляция).

- •Супергетеродин

- •Супергетеродин с двойным преобразованием частоты

- •Основными характеристиками радиоприемника являются:

1.3 Классификация каналов и систем связи

Системы передачи информации бывают одноканальные и многоканальные. Тип системы определяется каналом связи. Если система связи построена на однотипных каналах связи, то ее название определяется типовым названием каналов. В противном случае используется детализация классификационных признаков.

1. Классификация по диапазону используемых частот

- Километровые (ДВ) 1-10 км, 30-300 кГц;

- Гектометровые (СВ) 100-1000 м, 300-3000 кГц;

- Декаметровые (КВ) 10-100 м, 3-30 МГц;

- Метровые (МВ) 1-10 м, 30-300 МГц;

- Дециметровые (ДМВ) 10-100 см, 300-3000 МГц;

- Сантиметровые (СМВ) 1-10 см, 3-30 ГГц;

- Миллиметровые (ММВ) 1-10 мм, 30-300 ГГц;

- Децимилимитровые (ДММВ) 0,1-1 мм, 300-3000 ГГц.

2. По направленности линий связи

- направленные (с использованием различных проводников: коаксиальные, витые пары на основе медных проводников, волоконнооптические);

- ненаправленные(радиолинии)

- прямой видимости;

- тропосферные;

- ионосферные

- космические;

- радиорелейные (ретрансляция на дециметровых и более коротких радиоволнах).

3. По виду передаваемых сообщений:

- телеграфные;

- телефонные;

- передачи данных;

- факсимильные.

4. По виду сигналов:

- аналоговые;

- цифровые;

- импульсные.

5. По виду модуляции (манипуляции)

В аналоговых системах связи:

- с амплитудной модуляцией;

- с однополосной модуляцией;

- с частотной модуляцией.

В цифровых системах связи:

- с амплитудной манипуляцией;

- с частотной манипуляцией;

- с фазовой манипуляцией;

- с относительной фазовой манипуляцией;

- с тональной манипуляцией (единичные элементы манипулируют поднесущим колебанием (тоном), после чего осуществляется манипуляция на более высокой частоте).

6. По значению базы радиосигнала

- широкополосные;

- узкополосные.

7. По количеству одновременно передаваемых сообщений

- одноканальные;

- многоканальные (частотное, временное, кодовое разделение каналов);

8. По направлению обмена сообщений

- односторонние;

- двусторонние.

9. По порядку обмена сообщения

- симплексная связь - двусторонняя радиосвязь, при которой передача и прием каждой радиостанции осуществляется поочередно;

- дуплексная связь - передача и прием осуществляется одновременно (наиболее оперативная);

- полудуплексная связь - относится к симплексной, в которой предусматривается автоматический переход с передачи на прием и возможность переспроса корреспондента.

10. По способам защиты передаваемой информации

- открытая связь;

- закрытая связь (засекреченная).

11. По степени автоматизации обмена информацией

- неавтоматизированные - управление радиостанцией и обмен сообщениями выполняется оператором;

- автоматизированные - вручную осуществляется только ввод информации;

- автоматические - процесс обмена сообщениями выполняется между автоматическим устройством и ЭВМ без участия оператора.

По назначению системы, в состав которой входят каналы связи, различают каналы:

- телефонные,

- звукового вещания,

- телевизионные,

- фототелеграфные (факсимильные),

- телеграфные,

- телеметрические,

- телекомандные,

- передачи цифровой информации;

По характеру сигналов, передачу которых канал связи обеспечивает, различают каналы:

- непрерывные;

- и дискретные

как по значениям, так и по времени.

В общем случае канал связи имеет большое число входов и выходов, т. н. уплотнённый канал связи, и может обеспечивать двустороннюю передачу сигналов.

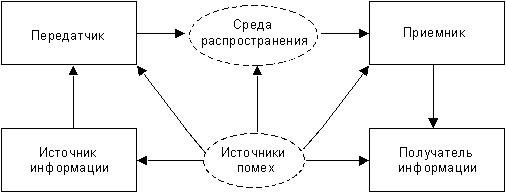

Передатчик, канал связи и приёмник образуют систему связи, или систему передачи информации.

Рисунок 1.11 – Система связи

Канал передачи – это комплекс технических средств и среды распространения, обеспечивающий передачу сигнала электросвязи в определенной полосе частот или с определенной скоростью передачи между сетевыми станциями, сетевыми узлами или между сетевой станцией и сетевым узлом, а также между сетевой станцией или сетевым узлом и оконечным устройством первичной сети. Каналы подразделяются на аналоговые, цифровые и смешанные (аналого-цифровые).

Тракт связи, тракт передачи, комплекс технического оборудования и линий связи, предназначенный для формирования специализированных каналов передачи информации. Тракт связи характеризуется определёнными стандартными показателями: полосой частот, скоростью передачи информации и т.п. Понятие «Тракт связи» широко используется при описании систем многоканальной связи (см. также Линии связи уплотнение). Например; в многоканальных системах с частотным уплотнением стандартные (нормализованные) каналы тональной частоты с помощью каналообразующей аппаратуры объединяются в стандартные 12-канальные группы, занимающие нормализованную полосу частот 60—108 кгц (тракт первичной группы каналов). Нормализованная вторичная группа каналов занимает полосу частот 312—552 кгц (тракт вторичной группы каналов) и формируется посредством объединения пяти нормализованных первичных групп. Аналогично формируются третичные четверичные и т.д. группы каналов. Совокупность всех групп каналов многоканальной системы образует групповой, или многоканальный, Тракт связи, характеризующийся общей полосой частот такой системы.

Линия связи состоит в общем случае из физической среды, по которой передаются электрические информационные сигналы, аппаратуры передачи данных и промежуточной аппаратуры. Синонимом термина линия связи (line) является термин канал связи (cannel).

Линия связи, совокупность технических устройств и физической среды, обеспечивающая распространение сигналов от передатчика к приёмнику. Линия связи является составной частью канала связи (канала передачи). Иногда в состав канала связи включается несколько Линия связи (на различных участках протяжённого канала связи используются кабельные, радиорелейные и др. линии связи). Чаще одна и та же линия связи применяется для передачи сигналов, принадлежащих нескольким каналам связи (см. Линии связи уплотнение). В зависимости от характера сигналов, используемых для передачи сообщений, различают электрические, звуковые (акустические) и оптические линии связи.

На ранних этапах развития электрической связи физической средой служила пара проводов, соединявшая передатчик и приёмник (проводная связь).

Физическая среда передачи данных (medium) может представлять собой кабель, то есть набор проводов, изоляционных и защитных оболочек и соединительных разъемов, а также земную атмосферу или космическое пространство, через которые распространяются электромагнитные волны.

В зависимости от среды передачи данных линии связи разделяются на следующие:

- проводные (воздушные);

- кабельные (медные и волоконно-оптические);

- радиоканалы наземной и спутниковой связи.

Проводные (воздушные) линии связи представляют собой провода без каких-либо изолирующих или экранирующих оплеток, проложенные между столбами и висящие в воздухе. По таким линиям связи традиционно передаются телефонные или телеграфные сигналы, но при отсутствии других возможностей эти линии используются и для передачи компьютерных данных. Скоростные качества и помехозащищенность этих линий оставляют желать много лучшего. Сегодня проводные линии связи быстро вытесняются кабельными.

Кабельные линии представляют собой достаточно сложную конструкцию. Кабель состоит из проводников, заключенных в несколько слоев изоляции: электрической, электромагнитной, механической, а также, возможно, климатической. Кроме того, кабель может быть оснащен разъемами, позволяющими быстро выполнять присоединение к нему различного оборудования. В компьютерных сетях применяются три основных типа кабеля: кабели на основе скрученных пар медных проводов, коаксиальные кабели с медной жилой, а также волоконно-оптические кабели,

Скрученная пара проводов называется витой парой (twisted pair). Витая пара существует в экранированном варианте (Shielded Twisted Pair, STP), когда пара медных проводов обертывается в изоляционный экран, и неэкранированном (Unshielded Twisted Pair, UTP), когда изоляционная обертка отсутствует. Скручивание проводов снижает влияние внешних помех на полезные сигналы, передаваемые по кабелю. Коаксиальный кабель (coaxial) имеет несимметричную конструкцию и состоит из внутренней медной жилы и оплетки, отделенной от жилы слоем изоляции. Существует несколько типов коаксиального кабеля, отличающихся характеристиками и областями применения - для локальных сетей, для глобальных сетей, для кабельного телевидения и т.п. Волоконно-оптический кабель (optical fiber) состоит из тонких (3-60 микрон) волокон, по которым распространяются световые сигналы. Это наиболее качественный тип кабеля - он обеспечивает передачу данных с очень высокой скоростью (до 10 Гбит/с и выше) и к тому же лучше других типов передающей среды обеспечивает защиту данных от внешних помех.

Позже, с появлением систем беспроволочной связи (радиосвязи), линия связи стали определять как совокупность передающей, приёмной антенн и среды, в которой происходит распространение радиоволн. Основная характеристика таких линий связи - диапазон рабочих частот, обеспечивающих передачу сигналов с допустимым ослаблением. По линии связи с применением стальных проводов можно передавать сигналы с частотами до 25-30 кГц, по воздуху. Линия связи с применением проводов из цветных металлов - до 140-150 кГц, по симметричному кабелю - до 500-550 кГц, по коаксиальному кабелю - до 12-15 МГц; магистральные коротковолновые линии связи работают в диапазоне частот 3-30 МГц, волноводные - на частотах нескольких сотен МГц и десятков ГГц и т. д.

Радиоканалы наземной и спутниковой связи образуются с помощью передатчика и приемника радиоволн. Существует большое количество различных типов радиоканалов отличающихся как используемым частотным диапазоном, так и дальностью канала Диапазоны коротких, средних и длинных волн (KB, СВ и ДВ), называемые также диапазонами амплитудной модуляции (Amplitude Modulation, AM) по типу используемого в них метода модуляции сигнала, обеспечивают дальнюю связь, но при невысокой скорости передачи данных. Более скоростными являются каналы, работающие на диапазонах ультракоротких волн (УКВ), для которых характерна частотная модуляция (Frequency Modulation, FM), а также диапазонах сверхвысоких частот (СВЧ или microwaves). В диапазоне СВЧ (свыше 4 ГГц) сигналы уже не отражаются ионосферой Земли и для устойчивой связи требуется наличие прямой видимости между передатчиком и приемником. Поэтому такие частоты используют либо спутниковые каналы, либо радиорелейные каналы, где это условие выполняется.

Канал связи - канал передачи, технические устройства и тракт связи, в котором сигналы, содержащие информацию, распространяются от передатчика к приёмнику. Технические устройства (усилители электрических сигналов, устройства кодирования и декодирования сигналов и др.) размещают в промежуточных (усилительных или переприёмных) и оконечных пунктах связи. В качестве тракта передачи пользуются разнообразные линии - проводные (воздушные и кабельные), радио и радиорелейные, радиоволноводные и т.д. Передатчик преобразует сообщения в сигналы, подаваемые затем на вход канала связи. По принятому сигналу на выходе канала связи приёмник воспроизводит переданное сообщение.

Канал связи образно можно сравнивать с дорогами. Узкие дороги – малая пропускная способность, но дешево. Широкие дороги – хорошая пропускная способность, но дорого. Пропускная способность определяется самым «узким» местом.

Скорость передачи данных в значительной мере зависит от передающей среды в каналах связи, в качестве которых используются различные типы линий связи.

Проводные:

1. Проводные – витая пара (что частично подавляет электромагнитное излучение других источников). Скорость передачи до 1 Мбит/с. Используется в телефонных сетях и для передачи данных.

2. Коаксиальный кабель. Скорость передачи 10–100 Мбит/с – используется в локальных сетях, кабельном телевидении и т.д.

3. Оптико-волоконная. Скорость передачи 1 Гбит/с.

В средах 1–3 затухание в дБ линейно зависит от расстояния, т.е. мощность падает по экспоненте. Поэтому через определенное расстояние необходимо ставить регенераторы (усилители).

Радиолинии:

1. Радиоканал. Скорость передачи 100–400 Кбит/с. Использует радиочастоты до 1000 МГц. До 30 МГц за счет отражения от ионосферы возможно распространение электромагнитных волн за пределы прямой видимости. Но этот диапазон сильно зашумлен (например, любительской радиосвязью). От 30 до 1000 МГц – ионосфера прозрачна и необходима прямая видимость. Антенны устанавливаются на высоте (иногда устанавливаются регенераторы). Используются в радио и телевидении.

2. Микроволновые линии. Скорости передачи до 1 Гбит/с. Используют радиочастоты выше 1000 МГц. При этом необходима прямая видимость и остронаправленные параболические антенны. Расстояние между регенераторами 10–200 км. Используются для телефонной связи, телевидения и передачи данных.

3. Спутниковая связь. Используются микроволновые частоты, а спутник служит регенератором (причем для многих станций). Характеристики те же, что у микроволновых линий.

Канал радиосвязи образуется совокупностью технических средств и среды распространения радиоволн по которой обеспечивается передача радиосигнала на расстояние. Канал радиосвязи характеризуется некоторыми особенностями.

Во-первых, канал радиосвязи может обладать очень большим затуханием, достигающим нередко 140-160 дБ. Приемная аппаратура должна иметь коэффициент усиления не меньше 1010~1014 по мощности и 105~107 по напряжению.

Во-вторых, затухание канала оказывается переменным в широких пределах. Напряженность поля электромагнитной волны в точке приема обратно пропорциональна квадрату длины пути, совершенного ею. Поэтому изменение уровня сигнала на входе приемной части канала из-за изменения расстояния ведения радиосвязи может достигать 100-120 дБ. Большие изменения уровня сигнала наблюдаются при ведение радиосвязи между подвижными объектами, если используются; ультракороткие волны, распространение которых существенно зависит от рельефа местности.

В-третьих, затухание радиоканала оказывается переменным в силу изменчивости параметров земной атмосферы. Это изменение наблюдается в большей степени в диапазоне коротких волн при ведении связи отраженными от ионосферы волнами.

В-четвертых, среда распространения радиоволн является общей для всех существующих средств радиосвязи, радиовещания, радионавигации и т.д. И это обстоятельство приводит к тому, что потребность в некоторых участках превышает их физическую емкость. Отсюда легко сделать вывод о неизбежности взаимных помех. Источники помех могут быть природного или искусственного происхождения. Искусственные помехи могут быть и преднамеренного характера, особенно при ведении военных действий.

В-пятых радиоканал вносит искажения в передаваемый сигнал за счет ограничения его спектра частот.

Передаваемый по каналу связи сигнал подвергается воздействию помех. Источниками внешних помех являются атмосферные явления, шумы космического пространства, индустриальные помехи, помехи других каналов связи и пр.

Внутренние помехи возникают вследствие дискретной природы заряженных частиц, а также из-за несовершенства аппаратуры.

Под действием помех сигнал, проходя через канал связи, искажается. Поэтому одной из задач при организации канала связи является повышение помехоустойчивости канала.

Для увеличения потока информации, передаваемого одним каналом связи, применяют частотное или временное разделение каналов в одной линии связи.

При частотном разделении каналов одно несущее колебание используется для передачи нескольких заранее промодулированных разными частотами сообщений. Эти частоты называются поднесущими. В приемнике радиосигнал детектируется, разделяется фильтрами, и каждый канал, затем еще раз детектируется, выделяя свое низкочастотное сообщение.

При временном разделении каналов сообщения поочередно модулируют несущее колебание независимо от назначения и характера передаваемой информации.

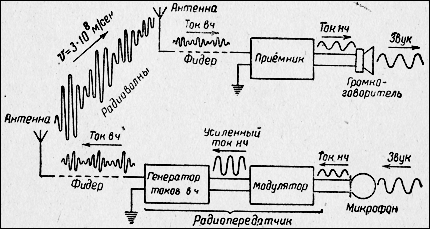

Рис.1.12 - Структурная схема передающей части канала связи

Датчик преобразовывает передаваемую информацию в электрический сигнал-сообщение. Кодирующее устройство выполняет функцию преобразования сообщения в сигнал другой формы, более пригодной для передачи. Этот сигнал часто называют управляющим. В цифровых системах это устройство преобразует непрерывный сигнал в цифровой код. Запоминающее устройство хранит сигнал до момента его передачи. Модулятор осуществляет изменение (модуляцию) одного или нескольких параметров высокочастотного несущего колебания по закону управляющего сигнала.

Каналом передачи информации является совокупность средств, используемых для этой цели.

Радиотехническим каналом связи называется канал передачи информации с помощью электромагнитных колебаний.

Устройство, преобразующее информацию в электромагнитное высокочастотное колебание (радиосигнал), называется радиопередатчиком, а устройство, преобразующее принятый радиосигнал в информацию – радиоприемником. При прохождении радиосигнала от передатчика к приемнику по среде распространения (провод, волновод, свободное пространство) его параметры могут изменяться, в том числе и под влиянием различного рода помех. На рис.5.1 показана обобщенная блок-схема система передачи информации, из которой видно, что помехи могут оказывать влияние не только на сигнал, сформированный передатчиком, но и на сигнал, обрабатываемый приемником.

Рисунок 1.13 - Обобщенная блок-схема система передачи информации

В радиотехнической системе сигналы подвергаются различным преобразованиям. Некоторые из них являются обязательными для всех систем, независимо от назначения и характера передаваемой информации.

К основным характеристикам линий связи относятся:

- амплитудно-частотная характеристика;

- полоса пропускания;

- затухание;

- помехоустойчивость;

- перекрестные наводки на ближнем конце линии;

- пропускная способность;

- достоверность передачи данных;

- удельная стоимость.

При развертывании полевых многоканальных систем передачи, далеко не всегда известно для какого вида связи будет использован тот или иной канал, поэтому необходимо обеспечить высокое качество всех каналов, чтобы каждый был пригоден для передачи любого вида информации.

Широкополосные каналы. Современные системы передачи позволяют кроме стандартных каналов ТЧ организовать каналы с более высокой пропускной способностью. Увеличение пропускной способности достигается расширением ЭППЧ, причем широкополосные каналы образуются объединением нескольких каналов ТЧ.

В настоящее время аналоговые системы передачи предусматривают образование следующих широкополосных каналов:

- предгруппового канала с полосой частот 12..24 кГц взамен трех каналов ТЧ;

- первичного канала 60..108 кГц взамен 12 каналов ТЧ;

- вторичного канала 312..552 кГц взамен 60 каналов ТЧ;

- третичного канала 812..2044 кГц взамен 300 каналов ТЧ.

Кроме перечисленных каналов в системах передачи формируются каналы вещания и телевидения (со звуковым вещанием).

Стандартный канал ТЧ. Канал тональной частоты (ТЧ) является единицей измерения емкости систем передачи и используется для передачи телефонных сигналов, а также сигналов данных, факсимильной и телеграфной связи.

Такой канал включает в себя:

- четырехпроводный тракт;

- двухпроводное окончание;

- дифсистема (ДС служит для перехода с четырехпроводного тракта к двухпроводному окончанию).

Удлинители в двухпроводном окончании имеют затухание 3,5 дБ и называются транзитными.

Единицы измерений.

Во время эксплуатации аппаратуры производятся измерения мощностей и напряжений сигналов в различных точках. Для оценки мощностей и напряжений в технике используются относительные логарифмические единицы - УРОВНИ.

Этими относительными логарифмическими единицами оценивают степень ослабления или усиления сигналов. Для оценки мощности или напряжения сигналов в технике электросвязи введены относительные логарифмические единицы, получившие название уровней передачи.

Уровни передачи измеряются либо в неперах (Нп), либо в децибелах (дБ). Так как двойные единицы неудобны, в настоящее время используются единые логарифмические меры на основе десятичных логарифмов - децибелы. Но поскольку на сетях связи вместе с новым оборудованием используется еще оборудование, нормы, на электрические параметры которого даны в неперах, то временно разрешено применение и логарифмических единиц на основе натуральных логарифмов - неперов.

Непер — безразмерная единица измерения отношения двух величин. Непер не входит в систему единиц СИ, однако, по решению Генеральной конференции по мерам и весам, допускается его применение без ограничений совместно с СИ. Единица названа в честь Джона Непера, который ввёл в математику понятие логарифма. Русское обозначение — Нп; международное — Np.

Так же, как бел и децибел, непер является единицей логарифмической шкалы. Разница между ними в том, что отношение величин, выраженное в белах (децибелах), предполагает использование десятичных логарифмов, тогда как для отношения в неперах используются натуральные логарифмы. Отношение величин Х1 и Х2 в неперах:

![]()

Неперы чаще используются для выражения отношений таких величин, как напряжение или сила тока, тогда как белы и децибелы обычно применяются для отношения энергетических величин, имеющих смысл мощности, потока энергии и т. д. В этом случае можно выразить неперы через белы и децибелы и наоборот:

![]()

![]()

![]()

![]()

2 ПР. ОК - для открытой телефонной связи при отсутствии на телефонном коммутаторе транзитных удлинителей;

2 ПР. ТР - для временных транзитных соединений открытых телефонных каналов, а также для оконечной связи при наличии на телефонном коммутаторе транзитных удлинителей;

4 ПР ОК - для использования в сетях многоканального тонального телеграфа, закрытой телефонной связи, передачи данных и т. п., а также для транзитных соединений при значительных длинах соединительных линий;

4 ПР ТР - для долговременных транзитных соединений.

Режимы работы КТЧ.

|

Режим канала ТЧ |

Уровень на входе канала Рвх, дБ/Нп |

Уровень на выходе канала Рвых, дБ/Нп |

Остаточное затухание аr, дБ/Нп |

|

2ПР ОК |

0 / 0 |

-7.0 / -0.8 |

7.0 / 0.8 |

|

2ПР ТР |

-3.5 / -4 |

-3.5 / -4 |

0 / 0 |

|

4ПР ОК |

-13/-1.5 |

+4.0/+0.5 |

-17.0/-2.0 |

|

4ПР ТР |

+4.0/+0.50 |

+4.0/+0.5 |

0 / 0 |

Нормированные (номинальные) измерительные уровни в стандартных точках канала ТЧ составляют (рис. 1.15): на входе канала 0 дБ, на выходе транзитного удлинителя минус 3,5 дБ, на входе четырехпроводного тракта минус 13 дБ, на выходе четырехпроводного тракта 4,3 дБ, на входе транзитного удлинителя минус 3,5 дБ и на выходе канала минус 7 дБ.

Рисунок 1.14 - Номинальные измерительные уровни канала

Входное ZВХ и выходное ZВЫХ сопротивления канала ТЧ равны 600 Ом. Отклонение входного и выходного сопротивлений от номинального ZН оценивается

коэффициентом отражения или затуханием несогласованности

(отражения) , где ZР - реальное значение сопротивления.

Значение

![]() не должно превышать 10%.

не должно превышать 10%.

Стандартные каналы ТЧ, организованные с помощью цифровых и оптических систем передачи, являются более высококачественными.