3. Эпоха каретного транспорта

Время, как и прогресс, не стоит на месте. Каждому изобретению на смену приходит более, удобное и технологичное, так в середине 15 века появились повозки, впервые оснащенные прототипами рессор – прочными кожаными ремнями, на которых был подвешен кузов (карета).

В 17 веке впервые появляются наемные

кареты, а также транспорт общего

пользования – так воплощается мечта

Блеза Паскаля, предложившего организовать

на улицах города движение больших

повозок – «Омнибусов»,

которые за небольшую плату перевозили

пассажиров и останавливались в любом

месте по требованию пассажира. Слово

Омнибус означает в переводе с латинского

языка «повозка для всех». Плата за место

в Парижском Омнибусе составляла всего

5 су. Следует отметить, что при поездке

в Омнибусе каждому пассажиру предоставлялось

место для сидения.

17 веке впервые появляются наемные

кареты, а также транспорт общего

пользования – так воплощается мечта

Блеза Паскаля, предложившего организовать

на улицах города движение больших

повозок – «Омнибусов»,

которые за небольшую плату перевозили

пассажиров и останавливались в любом

месте по требованию пассажира. Слово

Омнибус означает в переводе с латинского

языка «повозка для всех». Плата за место

в Парижском Омнибусе составляла всего

5 су. Следует отметить, что при поездке

в Омнибусе каждому пассажиру предоставлялось

место для сидения.

Е стественно,

что разновидность каретных кузовов

имело огромное разнообразие, а так же

претерпевали изменения подвеска,

рессоры, тормозной механизм, рулевой

механизм,.. В связи с этим в 17 веке было

огромное разнообразие карет.

стественно,

что разновидность каретных кузовов

имело огромное разнообразие, а так же

претерпевали изменения подвеска,

рессоры, тормозной механизм, рулевой

механизм,.. В связи с этим в 17 веке было

огромное разнообразие карет.

Фаэтон (от имени мифологического Фаэтона) — открытый кузов легкового автомобиля с мягким открывающимся верхом. Были особо распространены в северной Америке. Был предназначен для прогулок и поездок на маленькие расстояния. В большинстве своем были двухместными

Ш араба́н

(фр.

char

à bancs)

— тип открытой

повозки.

Появились во Франции

в

начале

19

века. Название происходит от французского

char

à bancs

(«повозка

с деревянными скамьями»). Шарабаны

изготавливались в виде четырёхколёсных

с поперечными сидениями в несколько

рядов или одноконных двухколёсных

экипажей. Шарабаны использовались для

прогулок, загородных поездок, охоты.

Изначально были запряжены лошадьми,

позже появились моторные.

араба́н

(фр.

char

à bancs)

— тип открытой

повозки.

Появились во Франции

в

начале

19

века. Название происходит от французского

char

à bancs

(«повозка

с деревянными скамьями»). Шарабаны

изготавливались в виде четырёхколёсных

с поперечными сидениями в несколько

рядов или одноконных двухколёсных

экипажей. Шарабаны использовались для

прогулок, загородных поездок, охоты.

Изначально были запряжены лошадьми,

позже появились моторные.

Д илижа́нс

(от

фр. carosse

de diligence,

«проворный экипаж») — средство

передвижения, междугородный общественный

транспорт. Многоместная карета на конной

тяге, перевозившая пассажиров и почту.

илижа́нс

(от

фр. carosse

de diligence,

«проворный экипаж») — средство

передвижения, междугородный общественный

транспорт. Многоместная карета на конной

тяге, перевозившая пассажиров и почту.

Почтовые дилижансы получили наибольшее распространение в конце 18 века — начале 19-го. Средняя маршрутная скорость почтовых дилижансов составляла 9-10 км/ч. Например, поездка по маршруту Париж—Базель занимала 60 часов. Дилижансы ехали днём и ночью. Остановки делались только для еды в тавернах и для смены лошадей.

Значение дилижансов начало падать после появления железных дорог. Последние дилижансы использовались до второго десятилетия XX века, пока не были заменены автобусами. Например, в Нидерландах последний маршрут дилижансов действовал до1915 года.

К о́нка

(конно-железная городская дорога)

— вид общественного транспорта, широко

применявшегося до перевода железной

дороги на

паровую, тепловую, электрическую или

канатную тягу. Наиболее распространённой

областью применения конки был городской

транспорт; таким образом, конка была

предшественником электрического

трамвая.

о́нка

(конно-железная городская дорога)

— вид общественного транспорта, широко

применявшегося до перевода железной

дороги на

паровую, тепловую, электрическую или

канатную тягу. Наиболее распространённой

областью применения конки был городской

транспорт; таким образом, конка была

предшественником электрического

трамвая.

Конка представляла собой открытый или чаще закрытый экипаж, иногда двухэтажный с открытым верхом (империал). Вагон по рельсовым путям тянула пара лошадей, управляемая кучером. В местах где линии конки пересекали крутые подъёмы, экипажи поджидали форейторы (обычно мальчики-подростки), которые подпрягали ещё 1—2 пары лошадей и помогали преодолеть трудное место, затем на ровном участке выпрягали дополнительных лошадей.

Л етняя

коляска в

форме итальянской гондолы выполнена в

Англии в 70-х годах XVIII века. Коляска не

имеет дверей, их заменяет откидывающаяся

передняя часть кузовка. Золоченые резные

дубовые и лавровые ветви и гирлянды

цветов обрамляют кузовок коляски.

Передок коляски украшен резными фигурками

орлов с распростертыми крыльями. Резьба,

покрытая густой позолотой, производит

впечатление литья из металла. На стенках

экипажа – изображения античных богов

етняя

коляска в

форме итальянской гондолы выполнена в

Англии в 70-х годах XVIII века. Коляска не

имеет дверей, их заменяет откидывающаяся

передняя часть кузовка. Золоченые резные

дубовые и лавровые ветви и гирлянды

цветов обрамляют кузовок коляски.

Передок коляски украшен резными фигурками

орлов с распростертыми крыльями. Резьба,

покрытая густой позолотой, производит

впечатление литья из металла. На стенках

экипажа – изображения античных богов

К

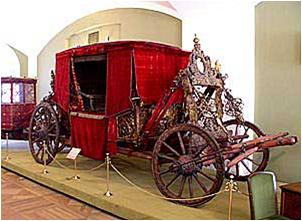

олымага

карета английской работы конца XVI века

- подарок английского короля Якова I

Борису Годунову в 1603 году. Наиболее

древний экипаж нашего собрания. Карета

еще проста по форме, конструкция и

техническое устройство ее несовершенны,

она не имеет поворотного круга. Чтобы

развернуть карету, требовалась довольно

большая площадь, а при крутом повороте

задние колеса нужно было заносить на

руках.

У

кареты нет места для кучера, лошадей

вели под уздцы или кучер сидел верхом

на первой, ведущей лошади. Такого типа

кареты - открытые, без рессор, без

поворотного круга - в России называли

колымагами.

олымага

карета английской работы конца XVI века

- подарок английского короля Якова I

Борису Годунову в 1603 году. Наиболее

древний экипаж нашего собрания. Карета

еще проста по форме, конструкция и

техническое устройство ее несовершенны,

она не имеет поворотного круга. Чтобы

развернуть карету, требовалась довольно

большая площадь, а при крутом повороте

задние колеса нужно было заносить на

руках.

У

кареты нет места для кучера, лошадей

вели под уздцы или кучер сидел верхом

на первой, ведущей лошади. Такого типа

кареты - открытые, без рессор, без

поворотного круга - в России называли

колымагами.

Карета-берлина - Наиболее совершенным экипажем в коллекции является четырехместная парадная карета, сделанная в Петербурге мастером Иоганном Конрадом Букендалем в 1769 году для Екатерины II. Карета имеет как вертикальные, так и горизонтальные рессоры.

Л етний

возок "потешный" - Имеет

изящную барочную форму. Стенки обиты

тисненой кожей голубого цвета, которую

обильно покрывает золоченый растительный

орнамент, в который включены изображения

путти, экзотических птиц, орлов, фигурок

бегущих животных. Кожа, как и сам возок

изготовлена в Москве в мастерских

Кремля.

Техническое

устройство каретки достаточно совершенно

для того времени. Он имеет приспособление

для поворота изогнутую балку "лебяжью

шейку" над поворотным кругом

етний

возок "потешный" - Имеет

изящную барочную форму. Стенки обиты

тисненой кожей голубого цвета, которую

обильно покрывает золоченый растительный

орнамент, в который включены изображения

путти, экзотических птиц, орлов, фигурок

бегущих животных. Кожа, как и сам возок

изготовлена в Москве в мастерских

Кремля.

Техническое

устройство каретки достаточно совершенно

для того времени. Он имеет приспособление

для поворота изогнутую балку "лебяжью

шейку" над поворотным кругом

К оляска

садовая -

Открытая садовая двухместная коляска

императрицы Анны Иоанновны. В документах

архива Оружейной палаты содержатся

сведения о том, что коляска была сделана

для императрицы Анны Иоанновны в Москве.

Убранство, достаточно скромное для

императорских экипажей, форма колес с

широкими ободьями, обитыми железом,

объясняется тем, что её использовали

для прогулок по дворцовым паркам.

.

Форма кузова и его росписи - изысканны.

На стенках кузова экипажа размещены

изображения: государственного герба,

вензеля императрицы Анны Иоанновны и

женской фигуры, в лице и фигуре которой

угадывается портретное сходство с

императрицей.

оляска

садовая -

Открытая садовая двухместная коляска

императрицы Анны Иоанновны. В документах

архива Оружейной палаты содержатся

сведения о том, что коляска была сделана

для императрицы Анны Иоанновны в Москве.

Убранство, достаточно скромное для

императорских экипажей, форма колес с

широкими ободьями, обитыми железом,

объясняется тем, что её использовали

для прогулок по дворцовым паркам.

.

Форма кузова и его росписи - изысканны.

На стенках кузова экипажа размещены

изображения: государственного герба,

вензеля императрицы Анны Иоанновны и

женской фигуры, в лице и фигуре которой

угадывается портретное сходство с

императрицей.