- •Пояснительная записка

- •Тематический план

- •Введение

- •Раздел 1. Основы метрологии и электроизмерительные приборы

- •Тема 1.1 Основные понятия

- •Тема 1.2 Меры электрических единиц. Общие сведения об электроизмерительных приборах

- •Вопросы для самопроверки:

- •Раздел 2. Измерительные механизмы приборов непосредственной оценки Тема 2.1 Магнитоэлектрическая и электромагнитная системы

- •Детали и узлы общего применения.

- •Магнитоэлектрические измерительные механизмы.

- •Магнитоэлектрические логометры.

- •Электромагнитный логометр

- •Тема 2.2 Электродинамическая и ферродинамическая системы

- •Электродинамическая система

- •Логометры электродинамической системы

- •Ферродинамическая система.

- •Тема 2.3 Индукционная и другие измерительные системы

- •Индукционная система.

- •Вибрационная система.

- •Выпрямительные (детекторные) приборы.

- •Раздел 3. Измерение электрических величин Тема 3.1 Измерение тока и напряжения

- •Тема 3.2 Расширение пределов измерения

- •Добавочные сопротивления.

- •Измерительные трансформаторы напряжения.

- •Тема 3.3 Измерение сопротивлений

- •Измерение малых и средних сопротивлений методом сравнения с образцовым сопротивлением

- •Измерение средних и больших сопротивлений методом замещения.

- •Измерение средних и малых сопротивлений одинарным мостом

- •Тема 3.4 Измерение активной и реактивной мощности

- •Электродинамический ваттметр в цепи переменного тока

- •Ферродинамический ваттметр

- •Измерение мощности ваттметром с трансформатором тока

- •Измерение мощности ваттметром с трансформаторами тока и напряжения

- •Измерение мощности в трехпроводных цепях при неравномерной нагрузке фаз.

- •Измерение реактивной мощности в трехфазных цепях

- •Тема 3.5 Измерение активной и реактивной энергии

- •Тема 3.5 Измерение активной энергии в трехфазных цепях

- •Измерение реактивной энергии в трехфазных цепях

- •Электродинамический счетчик

- •Тема 3.6 Измерение коэффициента мощности

- •Электродинамические и ферродинамические фазометры

- •Электромагнитный фазометр

- •Фазоуказатель

- •Тема 3.7 Измерение частоты переменного тока

- •Электродинамические и ферродинамические частотомеры

- •Электромагнитный частотомер

- •Выпрямительный частотомер

- •Раздел 4. Измерение неэлектрических величин. Выбор электроизмерительных приборов Тема 4.1 Параметрические и генераторные преобразователи

- •Параметрические преобразователи

- •Реостатные преобразователи

- •Преобразователи контактного сопротивления

- •Тензочувствительные преобразователи

- •Термочувствительные преобразователи

- •Электролитические преобразователи

- •Индуктивные преобразователи

- •Емкостные преобразователи

- •Фотоэлектрические преобразователи

- •Ионизационные преобразователи

- •Генераторные преобразователи

- •Термоэлектрические преобразователи

- •Индукционные преобразователи

- •Пьезоэлектрические преобразователи

- •Тема 4.2 Правила выбора электроизмерительных приборов

- •Лабораторные работы:

- •Литература Основная

- •Дополнительная

- •Контрольные задания введение

- •Программа экзамена

- •Тема 4.2 Правила выбора электроизмерительных приборов 104

Добавочные сопротивления.

Расширение пределов измерений вольтметров в сетях постоянного тока достигается включением их последовательно с большим добавочным сопротивлением (рис. 3.2.1). Добавочные сопротивления включаются последовательно с вольтметром с таким расчетом, чтобы общее падение напряжения на зажимах обмотки прибора и добавочного сопротивления возросло, что позволяет измерять большие напряжения. Значение добавочного сопротивления может быть подсчитано следующим образом. Для полного отклонения подвижной части вольтметра, имеющего сопротивление обмотки RV, необходим ток силой IV. Падение напряжения на зажимах вольтметра при этом будет равно UV = IV RV. При включении добавочного сопротивления RД последовательно с вольтметром для полного отклонения в его подвижной части необходимо большее напряжение (Uизм) на зажимах прибора и сопротивления, которое равно Uизм = IV (RV + RД). Разделив первое уравнение на второе, получим

![]() .

.

Преобразовав

последнее уравнение, найдем значение

необходимого добавочного сопротивления

![]() .

Обозначая

.

Обозначая

![]() ,

получим

,

получим

![]() .

.

Отношение измеряемого напряжения к падению напряжения в обмотке вольтметра, численно равное р, показывает, во сколько раз увеличен предел измерений вольтметров при включении добавочного сопротивления. Таким образом, для расширения пределов измерения напряжения в р раз добавочное сопротивление должно быть в (р – 1) раз больше сопротивления вольтметра. Так же как и шунты, добавочные сопротивления могут либо встраиваться внутрь вольтметра, либо помещаться вне его. В зависимости от этого они называются внутренними или отдельными добавочными сопротивлениями.

Номинальные значения токов, на которые рассчитываются добавочные резисторы, лежат в пределах от 0,01 до 7,5 мА.

|

|

|

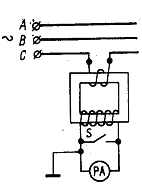

Рис. 3.2.2. Схема включения трансформатора тока

|

При измерении больших переменных токов применяют измерительные трансформаторы переменного тока, кратко называемые трансформаторами тока. Кроме этого, они используются для безопасности обслуживания электрических установок повышенного и высокого напряжения, а также для подключения различных элементов цепей защиты и управления. Применение шунтов для расширения пределов измерения в сетях переменного тока повлекло бы за собой дополнительные погрешности вследствие непропорционального изменения значений сопротивлений шунта и обмоток прибора при изменениях силы тока и частоты. Кроме того, поскольку внутреннее сопротивление приборов, предназначенных для измерений в сетях переменного тока, значительно превышает внутреннее сопротивление магнитоиндукционных приборов, работающих в сетях постоянного тока, то и шунты для приборов переменного тока должны были бы иметь значительно большие сопротивления и габариты.

Первичная обмотка

трансформатора тока, по которой протекает

измеряемый ток I1, включается

последовательно в провод С, в котором

измеряется ток (рис. 3.2.2). Во вторичную

цепь, по которой протекает ток I2,

включаются амперметры, последовательные

обмотки ваттметров, фазометров и другие

низкоомные приемники тока. Поэтому

трансформаторы тока работают в режиме,

близком к режиму короткого замыкания.

Токи I1 и I2, протекая по

обмоткам трансформатора, создают

намагничивающие силы, под действием

которых в сердечнике появляется магнитный

поток Ф. С некоторым приближением можно

считать I1 w1

= I2 w2;

![]() ,

где w1 и w2

– соответственно число витков в первичной

и вторичной обмотках; kI = w2

/ w1 = I1 / I2

– расчетный коэффициент трансформации.

Если w1 << w2,

то I2 << I1,

что позволяет вместо большого тока I1

измерять относительно небольшой ток

I2.

,

где w1 и w2

– соответственно число витков в первичной

и вторичной обмотках; kI = w2

/ w1 = I1 / I2

– расчетный коэффициент трансформации.

Если w1 << w2,

то I2 << I1,

что позволяет вместо большого тока I1

измерять относительно небольшой ток

I2.

По показаниям приборов, включенных во вторичную обмотку, можно определить значения измеряемой величины. Для этого необходимо показание прибора умножить на коэффициент kI. Коэффициент kI называется действительным коэффициентом трансформации тока. Действительный коэффициент трансформации не остается постоянным, он зависит от режима работы трансформатора, т.е. от значений токов и напряжений, характера и величины нагрузки вторичной цепи, частоты тока, а также от конструктивных данных трансформатора и качества материала сердечника. Обычно показание прибора умножается не на действительный, а на номинальный коэффициент трансформации (kIн), который указывается на щитке трансформатора.

Определение измеряемых величин по номинальному коэффициенту трансформации приводит к погрешностям. Относительная погрешность (в %) вследствие неравенства действительного и номинального коэффициентов трансформации может быть определена:

![]() ,

,

где kI = I1 / I2 и kIн = I1н / I2н.

Эта погрешность называется токовой погрешностью. Числовые значения наибольших допустимых погрешностей определяют класс точности трансформатора.

Кроме того, трансформаторы характеризуются и угловой погрешностью, которая определяется как угол сдвига между вектором первичной величины и повернутым на 180º вектором вторичной. Если повернутый вектор опережает первичный, погрешность считается положительным. Угловая погрешность сказывается на результатах измерений только фазочувствительными приборами, такими как, например, ваттметры и счетчики. Так как погрешности трансформаторов зависят от их нагрузки, определяемой включенными приборами, в паспорте указывают значение допустимой нагрузки.

В трансформаторе тока происходит передача энергии из первичной во вторичную цепь. Кроме того, часть энергии расходуется на потери в сердечнике и первичной обмотке трансформатора, что обусловливает некоторую погрешность.

Для снижения погрешности измерений сопротивление Z2, которое складывается из сопротивлений резисторов, включенных во вторичной цепи, и из сопротивления вторичной обмотки, должно быть уменьшена. Поэтому сопротивления измерительных приборов во вторичной цепи должны быть по возможности малыми.

При разрыве цепи измерения ток I2 равен нулю и ток холостого хода I0 становится равным току I1, т.е. возрастает в несколько десятков и даже сотен раз. Соответственно увеличивается падение напряжения на первичной обмотке, а напряжение во вторичной обмотке возрастает в kI раз и может достигнуть значений, опасных для обслуживающего персонала и способных вызвать разрушение изоляции. Поэтому режим разрыва вторичной цепи является аварийным. По этой же причине нежелательно включение вторичной обмотки трансформатора на высокоомную нагрузку. Таким образом, только включение во вторичную цепь низкоомных приемников энергии (амперметров, последовательных обмоток ваттметров и счетчиков энергии и т.п.) обеспечивает нормальную работу трансформатора тока.

|

|

|

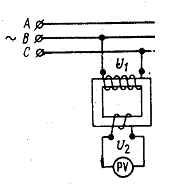

Рис. 3.2.3 Схема включения трансформатора напряжения

|