- •Соединения между позвонками

- •Кости кисти

- •Бедренная кость

- •Тазобедренный сустав

- •Кости голени. Большеберцовая кость.

- •Коленный сустав

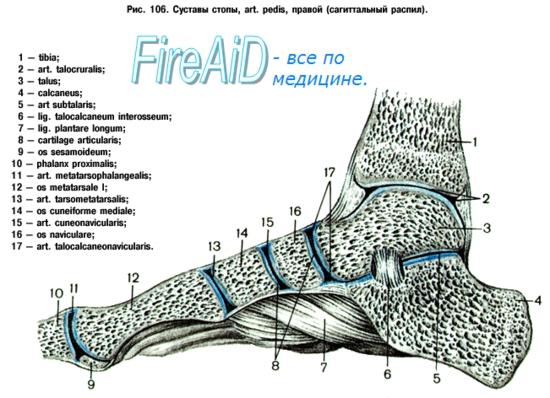

- •Кости стопы

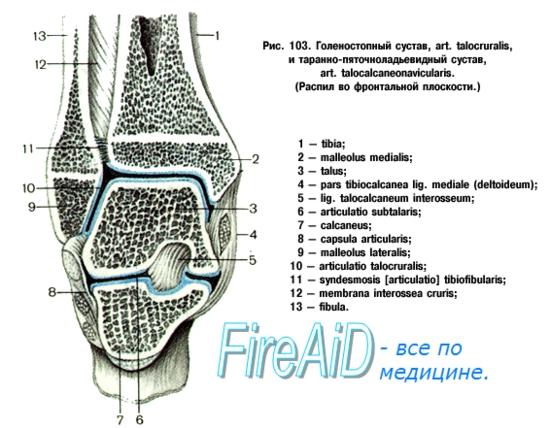

- •1. Голеностопный сустав, art. Talocruralis,

- •2. В сочленениях между костями предплюсны, articulationes intertarseae, различают 4 сустава:

- •4. Сочленения костей пальцев:

Кости стопы

В стопе различают предплюсну, плюсну и кости пальцев стопы.

Предплюсна

Предплюсна, tarsus, образуется семью короткими губчатыми костями, ossa tarsi, которые наподобие костей запястья расположены в два ряда. Задний, или проксимальный, ряд слагается из двух сравнительно крупных костей: таранной и лежащей под ней пяточной. Передний, или дистальный, ряд состоит из медиального и латерального отделов. Медиальный отдел образован ладьевидной и тремя клиновидными костями. В латеральном отделе находится только одна кубовидная кость. В связи с вертикальным положением тела человека стопа несет на себе тяжесть всего вышележащего отдела, что приводит к особому строению костей предплюсны у человека в сравнении с животными.

Так, пяточная кость, находящаяся в одном из главных опорных пунктов стопы, приобрела у человека наибольшие размеры, прочность и удлиненную форму, вытянутую в переднезаднем направлении и утолщенную на заднем конце в виде пяточного бугра, tuber calcanei.

Таранная кость приспособилась для сочленений с костями голени (вверху) и с ладьевидной костью (спереди), чем и обусловлена ее большая величина и форма и наличие на ней суставных поверхностей. Остальные кости предплюсны, также испытывающие на себе большую тяжесть, стали сравнительно массивными и приспособились к сводчатой форме стопы.

1. Таранная кость, talus, состоит из тела, corpus tali, которое впереди продолжается в суженную шейку, collum tali, оканчивающуюся овальной выпуклой головкой, caput tali, с суставной поверхностью для сочленения с ладьевидной костью, facies articuldris navicularis. Тело таранной кости на своей верхней стороне несет так называемый блок, trochlea tali, для сочленения с костями голени. Верхняя суставная поверхность блока, facies superior, место сочленения с дистальной суставной поверхностью большеберцовой кости, выпукла спереди назад и слегка вогнута во фронтальном направлении. Лежащие по обеим сторонам ее две боковые суставные поверхности блока, facies malleoldres medialis et lateralis, являются местом сочленения с лодыжками. Суставная поверхность для латеральной лодыжки, facies malleolaris lateralis, загибается внизу на отходящий от тела таранной кости боковой отросток, processus lateralis tali. Позади блока от тела таранной кости отходит задний отросток, processus posterior tali, разделенный канавкой для прохождения сухожилия m. flexor hallucis longus. На нижней стороне таранной кости имеются две (передняя и задняя) суставные поверхности для сочленения с пяточной костью. Между ними проходит глубокая шероховатая борозда sulcus tali.

2. Пяточная кость, calcaneus. На верхней стороне кости находятся суставные поверхности, соответствующие нижним суставным поверхностям таранной кости. В медиальную сторону отходит отросток пяточной кости, называемый sustentaculum tali, опора таранной кости. Такое название дано отростку потому, что он поддерживает головку таранной кости. Суставные фасетки, находящиеся в переднем отделе пяточной кости, отделены от задней суставной поверхности этой кости посредством борозды, sulcus calcanei, которая, прилегая к такой же борозде таранной кости, образует вместе с ней костный канал, sinus tarsi, открывающийся с латеральной стороны на тыле стопы. На латеральной поверхности пяточной кости проходит борозда для сухожилия длинной малоберцовой мышцы. На дистальной стороне пяточной кости, обращенной в сторону второго ряда костей предплюсны, находится седловидная суставная поверхность для сочленения с кубовидной костью, facies articularis cuboidea. Сзади тело пяточной кости заканчивается в виде шероховатого бугра, tuber calcdnei, который в сторону подошвы образует два бугорка — processus lateralis и processus medidlis tuberis calcanei.

3. Ладьевидная кость, os naviculare, расположена между головкой таранной кости и тремя клиновидными костями. На своей проксимальной стороне она имеет овальную вогнутую суставную поверхность для головки таранной кости. Дистальная поверхность разделяется на три гладкие фасетки, сочленяющиеся с тремя клиновидными костями. С медиальной стороны и книзу на кости выдается шероховатый бугор, tuberositas ossis navicularis, который легко прощупывается через кожу. На латеральной стороне часто встречается небольшая суставная площадка для кубовидной кости.

4. 5, 6. Три клиновидные кости, ossa cuneiformia, называются так по своему наружному виду и обозначаются как os cuneiforme mediate, intermedium et laterale. Из всех костей медиальная кость самая большая, промежуточная — самая маленькая, а латеральная — средних размеров. На соответствующих поверхностях клиновидных костей находятся суставные фасетки для сочленения с соседними костями.

7. Кубовидная кость, os cuboideum, залегает на латеральном краю стопы между пяточной костью и основаниями IV и V плюсневых костей. Сообразно этому в соответствующих местах находятся суставные поверхности. На подошвенной стороне кости выдается косой валик, tuberositas ossis cuboidei, впереди которого проходит борозда, sulcus tendinis m. peronei longi.

Плюсна

Плюсна, metatarsus, состоит из пяти плюсневых костей, ossa metatarsdlia, относящихся к коротким (моноэпифизиарным) трубчатым костям и напоминающих пястные кости на руке. Подобно последним в них различают проксимальный конец, или основание, basis, среднюю часть, или тело, corpus, и дистальный конец, головку, caput. Счет им ведется, начиная от медиального края стопы. Своими основаниями плюсневые кости причленяются к костям дистального ряда предплюсны таким образом, что I, II и III плюсневые кости соединяются каждая с соответствующей клиновидной костью; IV и V плюсневые кости сочленяются с кубовидной костью. Основание II плюсневой кости значительно выдается назад благодаря короткости сочленяющейся с ней промежуточной клиновидной кости. Кроме суставных поверхностей на своих проксимальных концах (места сочленения с предплюсневыми костями), основания плюсневых костей имеют узкие боковые фасетки - места сочленения друг с другом. Основание V плюсневой кости имеет суставную фасетку только на медиальной стороне для IV плюсневой кости. С латеральной же стороны оно образует выступ, tuberositas ossis metatarsalis V. Основание I плюсневой кости также имеет отходящий в сторону подошвы бугорок, tuberositas osis metatarsalis I. Головки сплющены с боков и, так же как головки пястных костей, имеют по сторонам ямки для прикрепления связок. I плюсневая кость самая короткая и толстая, II плюсневая кость самая длинная.

Кости пальцев стопы

Кости пальцев стопы, фаланги, phalanges digitorum pedis (короткие трубчатые моноэпифизарные кости), отличаются от аналогичных костей кисти своими малыми размерами. Пальцы стопы, так же как и кисти, состоят из трех фаланг, за исключением I пальца, имеющего только две фаланги. Дистальные фаланги имеют на своем конце утолщение, tuberositas phalangis distalis, которое является их главным отличием.

Сесамовидные кости встречаются в области плюснефаланговых сочленений (в области I пальца постоянно) и межфалангового сустава I пальца.

Окостенение. Рентгенологическая картина возрастных изменений скелета стопы и области голеностопного сустава соответствует последовательному появлению точек окостенения в calcaneus на 6-м месяце утробной жизни, talus - на 7 - 8-м месяце, cuboideum - на 9-м месяце, cuneifo'rme laterale - на 1-м году жизни, в дистальном эпифизе tibiae - на 2-м году (синостоз в 16-19 лет), в дистальном эпифизе fibulae - на 2-м году (синостоз в 20 - 22 года), в эпифизах коротких трубчатых костей - на 2 - 3-м году (синостоз в 20 -25 лет), в cuneiforme mediale - на 2-4-м году, в cuneiforme intermedium - на 3-4-м году, в naviculare - на 4-5-м году. Следует отметить некоторые особенности окостенения скелета стопы (рис. 62): пяточная кость имеет апофиз, tuber calcanei, развивающийся из нескольких точек окостенения, появляющихся в 7 - 9 лет и сливающихся с телом ее к 12-15 годам; отмечаются отдельные костные ядра в processus posterior tali, в апофизе ладьевидной кости, tuberositas ossis navicularis, в апофизе V плюсневой кости, tuberositas ossis metatarsi quinti. В период существования этих костных ядер их можно принять за отломки костей. В этом отношении следует иметь в виду также сесамовидные кости I пальца, окостеневающие у девочек в возрасте 8 - 12 лет и у мальчиков в 11 - 13 лет. В V пальце вследствие редукции часто можно найти только две фаланги - бифалангия.

Необходимо помнить о возможности появления добавочных, сверхкомплектных, или, вернее, непостоянных, костей стопы. Истинными сверхкомплектными костями могут считаться те, которые отражают особенности фило- и онтогенетического развития. Таких костей в стопе имеется 9. Они лежат между медиальной и промежуточной клиновидными костями (os intercuneiorme), между I и II плюсневыми (os intermetatarseum), над ладьевидной костью (os suprana-viculare), над таранной костью (os supratalus) и у перегиба m. peroneus через кубовидную кость (os sesamoideum peroneum). Остальные 3 кости представляют неслившиеся точки окостенения tuberositas osis navicularis (os tibiale externum), processus posterior tali (os trigonum) и медиальной лодыжки (os subtibiale).

Знание этих костей способствует правильному разграничению между нормой и патологией

Соединения костей голени со стопой и между костями стопы.