- •Соединения между позвонками

- •Кости кисти

- •Бедренная кость

- •Тазобедренный сустав

- •Кости голени. Большеберцовая кость.

- •Коленный сустав

- •Кости стопы

- •1. Голеностопный сустав, art. Talocruralis,

- •2. В сочленениях между костями предплюсны, articulationes intertarseae, различают 4 сустава:

- •4. Сочленения костей пальцев:

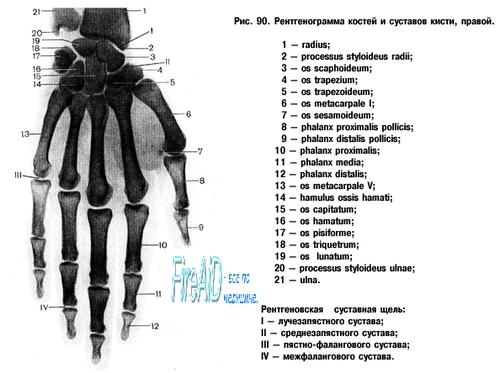

Кости кисти

Кости кисти разделяются на кости запястья, пясти и кости, входящие в состав пальцев,—так называемые фаланги.

Запястье

Запястье, carpus, представляет совокупность 8 коротких губчатых костей — ossa carpi, расположенных в два ряда, каждый из 4 косточек.

Проксимальный, или первый, ряд запястья, ближайший к предплечью, образован, если считать от большого пальца, следующими костями: ладьевидной, os scaphoideum, полулунной, os lunatum, трехгранной, os triquetrum, и гороховидной, os pisiforme. Первые три косточки, соединяясь, образуют эллиптическую, выпуклую в сторону предплечья суставную поверхность, служащую для сочленения с дистальным концом лучевой кости. Гороховидная кость в этом сочленении не участвует, причленяясь отдельно к трехгранной. Гороховидная кость является сесамовидной косточкой, развившейся в сухожилии m. flexor carpi ulnaris.

Дистальный, или второй, ряд запястья состоит из костей: трапеции, os trapezium, трапециевидной, os trapezoideum, головчатой, os capitation, и крючковидной, os hamatum. Названия костей отражают их форму. На поверхностях каждой кости имеются суставные фасетки для сочленения с соседними костями. Кроме того, на ладонной поверхности некоторых костей запястья выступают бугорки для прикрепления мышц и связок, а именно: на ладьевидной кости — tuberculum ossis scapholdei, на os trapezium — tuberculum ossis trapezii и на крючковидной кости — крючок, hamulus ossis hamati, отчего она и получила свое название. Кости запястья в своей совокупности представляют род свода, выпуклого на тыльной стороне и желобообразно вогнутого на ладонной. С лучевой стороны желоб запястья, sulcus carpi, ограничен возвышением, eminentia carpi radialis, образованным бугорками ладьевидной кости и os trapezium, а с локтевой стороны — другим возвышением, eminentia carpi ulnaris, состоящим из hamulus ossis hamati и os pisiforme. Удар по одной из запястных костей равномерно распределяется между остальными и ослабляется, поэтому переломы в запястье сравнительно редки.

Пясть

Пясть, metacarpus, образуется пятью пястными костями, ossa metacarpalia, которые по типу относятся к коротким трубчатым костям с одним истинным эпифизом (моноэпифизарные кости) и называются по порядку I, II, III и т. д., начиная со стороны большого пальца. Каждая пястная кость состоит из основания, basis, диафиза, или тела, corpus, и закругленной головки, caput. Основания II—V пястных костей несут на проксимальных своих концах плоские суставные фасетки для соединения с костями второго ряда запястья, а по бокам — для сочленения друг с другом. Основание I пястной кости имеет седловидную суставную поверхность, причленяющуюся к os trapezium, боковые же фасетки отсутствуют. Основание II пястной кости образует вырезку в форме угла, охватывающую os trapezoideum; на локтевой стороне основания V пястной кости имеется бугорок. Головки пястных костей несут выпуклые суставные поверхности для сочленения с проксимальными фалангами пальцев. По бокам головок находятся шероховатые ямки — места прикрепления связок. Самая короткая и вместе с тем самая толстая из пястных костей — I, относящаяся к большому пальцу. Самой длинной является II пястная кость, за ней следуют III, IV и V.

Кости пальцев кисти

Кости пальцев кисти, ossa digitorum minus, представляют собой небольшие, лежащие друг за другом короткие трубчатые кости с одним истинным эпифизом (моноэпифизарные кости), носящие название фаланг. Каждый палец состоит из трех фаланг: проксимальной, phalanx proximalis, средней, phalanx media, и дистальной, phalanx distaiis. Исключение составляет большой палец, имеющий только две фаланги — проксимальную и дисталь-ную. У всех животных он развит слабее других и достигает наибольшего развития лишь у человека. Основание проксимальной фаланги несет одиночную суставную ямку для сочленения с круглой головкой . соответствующей пястной кости, а основания средней и дистальной фаланг имеют по две плоские ямки, отделенные гребешком. Они сочленяются с головками соответственно проксимальной и средней фаланг, имеющими форму блока с выемкой посредине. Конец фаланги сплюснут и несет шероховатость, tuberositas phalangis distaiis. В области пястно-фаланговых и межфаланговых суставов кисти в месте прикрепления сухожилий имеются сесамовидные кости. Они постоянны на большом пальце и непостоянны на остальных.

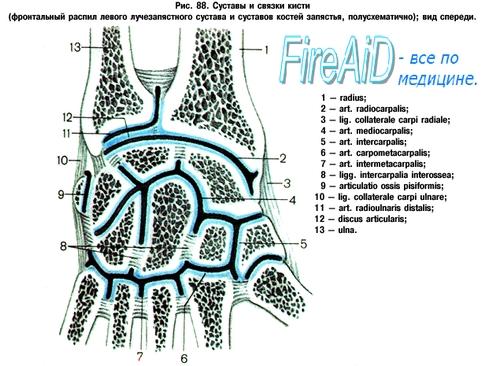

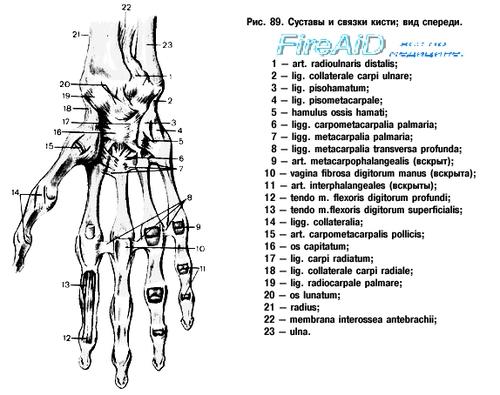

Лучезапястный сустав, art. radiocarpea. У большинства млекопитающих он имеет форму блока. По мере приобретения способности к пронации и супинации между лучом и локтевой костью развивается отдельный сустав — лучелоктевой дистальный, art. radioulnaris distalis, который вместе с проксимальным лучелоктевым суставом образует единое комбинированное сочленение с вертикальной осью вращения. В этом комбинированном сочленении лучевая кость движется вокруг локтевой, вследствие чего значительно увеличивается дистальный эпифиз луча. Наоборот, ди-стальный эпифиз локтевой кости отстает в своем развитии и становится короче луча, но зато на нем возникает специальный суставной диск, discus articularis. У человека в связи с наибольшим объемом супинации и пронации discus articularis достигает наивысшего развития и приобретает форму треугольной волокнисто-хрящевой пластинки, fibrocartilago triangulare, которая срастается с дистальным эпифизом лучевой кости и вместе с ним образует суставную впадину проксимального отдела лучезапястного сустава. Следовательно, локтевая кость участвует в лучезапястном суставе лишь посредством названного хрящевого диска, не имея к этому сочленению непосредственного отношения, поэтому проксимальный отдел этого сустава называется не предплечезапястным суставом, а лучезапястным.

В соответствии с указанным выше суставная впадина art. radiocarpea образована facies articularis carpea луча и discus triangularis, a суставная головка этого сустава — проксимальной поверхностью первого ряда костей запястья, os scaphoideum, lunatum et triquetrum, которые связаны между собой межкостными связками, ligg. intercarpea. По числу участвующих костей сустав является сложным, а по форме суставных поверхностей относится к эллипсовидным с двумя осями вращения (сагиттальной и фронтальной).

Соединение костей кисти, articulationes manus.

1. Среднезапястное сочленение, art. mediocdrpea, находится между первым и вторым рядом костей запястья, за вычетом гороховидной кости, являющейся сесамовидной. Суставной впадиной этого сустава служит дистальная поверхность первого ряда костей запястья. Проксимальная поверхность второго ряда запястья образует суставную головку.

Оба кистевых сустава (лучезапястный и среднезапястный) имеют самостоятельные суставные капсулы, прикрепляющиеся по краям их суставных поверхностей. Укреплению капсулы лучезапястного сустава служат с лучевой и локтевой сторон вспомогательные связки: lig. collaterale carpi radiate, идущая от шиловидного отростка луча к ладьевидной кости, и lig. collaterale carpi ulnare, протягивающаяся от шиловидного отростка локтевой кости к os triquetrum и os pisiforme. На ладонной стороне лучезапястного сустава находится lig. radiocarpeum palmare, которая, начавшись широко от шиловидного отростка и от края суставной поверхности луча, несколькими пучками прикрепляется к os scaphoideum, lunatum, triquetrum et capitatum. С тыльной стороны капсула лучезапястного сустава под крепляется lig. radiocarpeum dorsale, которая идет от луча к костям первого ряда костей запястья. У места прикрепления связок лучезапястного сустава к костям в последние входят кровеносные сосуды и нервы, повреждение которых при операциях влечет за собой патологические изменения в костях. Капсула art. mediocarpea захватывает и четыре последних запястно-пястных сустава, сообщающихся между собой. Кроме art. mediocarpea, отдельные кости запястья, соединенные друг с другом межкостными связками, ligg. intercarpea interossea, местами сочленяются между собой обращенными друг к другу сочленовными поверхностями. Такие суставы называются межзапястными, articulationes intercarpeae.

Межзапястные сочленения подкрепляются рядом коротких связок, идущих большей частью поперечно от одной кости к другой на тыльной, ligg. intercarpea dorsalia, и ладонной, ligg. intercarpea palmaria, сторонах. На ладонной стороне,

кроме того, отмечают пучки, расходящиеся от головчатой кости к соседним костям, lig. carpi radiatum. Движения в кистевых суставах совершаются вокруг двух взаимно перпендикулярных осей, проходящих через головку головчатой кости, вокруг фронтальной (сгибание и разгибание) и вокруг сагиттальной (отведение и приведение). Эти движения тормозятся связками, которые расположены перпендикулярно осям вращения и по концам их, а именно: коллатеральные — по концам фронтальной оси, тыльные и ладонные — по концам сагиттальной. Поэтому первые тормозят отведение и приведение вокруг сагиттальной оси, а вторые — сгибание и разгибание вокруг фронтальной. Как во всех двухосных суставах, здесь возможно и circumductio, при котором концы пальцев описывают круг.

Лучезапястный сустав получает питание из rete ariticulare, образованной ветвями a. radialis, a. ulnaris, aa. interosseae anterior et posterior. Венозный отток происходит в одноименные вены, несущие кровь в глубокие вены предплечья — vv. ulnares, vv. radiales, vv. interosseae. Отток лимфы осуществляется по глубоким лимфатическим сосудам в nodi lymphatici cubitales. Иннервация —из п. radialis, n. ulnaris, n. medianus.

2. Сочленение гороховидной кости, art. ossis pisiformis, представляет отдельный сустав, в котором гороховидная кость сочленяется с os triquetrum. От гороховидной кости идут две связки: lig. pisohamatum к крючковидной кости и lig. pisometacarpeum к основанию III —V пястных костей. Связки эти являются продолжением сухожилия m. flexor carpi ulnaris, в толще которого заложена названная сесамовидная кость.

3. Удерживателъ сгибателей, retinaculum flexorum, не имеет непосредственного отношения к суставам кисти; она перекидывается в виде мостика от eminentia carpi radialis к eminentia carpi ulnaris через желоб запястья, sulcus carpi, превращая последний в канал, canalis carpi. В канале проходят п. medianus, а также сухожилия сгибателей пальцев, откуда и название связки — retinaculum flexorum.

4. Запястно-пястные суставы, artt. carpometacarpeae, образованы вторым рядом костей запястья и основаниями пястных костей. За исключением запястно-пястного сочленения большого пальца, все эти суставы плоские, укреплены как с тыла, так и со стороны ладони туго натянутыми связками, ligg. carpometacarpea dorsalia et palmaria, вследствие чего подвижность в них крайне незначительна. В них возможно скольжение на 5—10° в ту или другую сторону. Они относятся к категории тугих суставов, укрепляющих корневой отдел кисти и повышающих сопротивляемость ладони при силовых движениях многосуставных мышц — сгибателей пальцев.

Несколько большей подвижностью обладает запястно-пястное сочленение мизинца. Благодаря тому что суставная поверхность основания V пястной кости почти седловидна, мизинец может в очень ограниченных размерах противопоставляться большому пальцу. Общая полость запястно-пястных суставов, окруженная капсулой, имеет форму поперечной щели, которая сообщается со среднезапястным сочленением и межпястными суставами. Упомянутые межпястные суставы, artt. intermetacarpeae, находятся между прилегающими друг к другу основаниями 4 последних пястных костей; в глубине сочленяющиеся поверхности оснований этих костей соединяются прочными связками, ligg. metacarpea interossea. Капсулы межпястных суставов подкрепляются поперечно идущими тыльными и ладонными связками, ligg. metacarpea dorsalia et palmaria.

Запястно-пястный сустав большого пальца, art. carpometacarpea pollicis, совершенно обособлен от остальных запястно-пястных суставов и резко отличается от них своим устройством и подвижностью. Он образован сочленяющимися друг с другом седловидными суставными поверхностями os trapezium и основания I пястной кости, окруженными широкой суставной капсулой. Будучи типичным седловидным сочленением, сустав этот допускает движения вокруг двух взаимно перпендикулярных осей: поперечной, проходящей через os trapezium, и сагиттальной, идущей через основание I пястной кости. Вокруг первой из осей происходит сгибание и разгибание большого пальца вместе с его пястной костью, но так как ось идет не совсем поперечно, то палец при сгибании смещается в сторону ладони, противополагаясь мизинцу и, остальным пальцам. Это движение называется противопоставлением, oppositio; обратное движение носит название repos'itio. Движения вокруг сагиттальной оси состоят в отведении и приведении большого пальца к указательному. Объем подвижности составляет 45 — 60° при отведении и приведении и 35 — 40° при противопоставлении и обратном движении. Кроме описанных движений, существует еще circum-ductio. Седловидный сустав I пальца в процессе эволюции человека в связи с его трудовой деятельностью прогрессирует. Так, у неандертальцев этот сустав был, видимо, уплощен и потому совершал менее обширные движения, чем у современного человеку.

5. Пястно-фаланговые суставы, artt. metacarpophalangeae, между выпуклыми головками пястных костей и ямками на основании проксимальных фаланг, по своей форме приближаются к эллипсовидным. Связочный аппарат состоит из двух вспомогательных связок, ligg. collateralia, идущих от ямок на лучевой и локтевой поверхностях пястных головок наискось к боковым сторонам основания проксимальных фаланг. С ладонной стороны имеется утолщение, содержащее волокнистый хрящ, lig. palmare. В связи с этим утолщением между головками пястных костей от II до V с их ладонной стороны протягиваются поперечно крепкие фиброзные связки, ligg. metacarpea transversa profunda. Движения в пястно-фаланговых суставах совершаются вокруг двух осей: фронтальной — сгибание и разгибание всего пальца при объеме движения 90—100° и сагиттальной — отведение и приведение пальца на 45 — 50°. Последнего рода движения возможны только при разогнутых пальцах, когда ligg. collateralia расслаблены; при сгибании они натягиваются и препятствуют боковым движениям. Кроме, указанных движений, палец может совершать еще круговое движение, circumductio, в довольно обширных размерах.

6. Межфаланговые суставы, artt. interphalangeae manus, находящиеся между головкой и основанием соседних фаланг, представляют типичные блоковидные сочленения, позволяющие производить сгибание и разгибание вокруг поперечной (фронтальной) оси. Вспомогательные связки, ligg. collateralia, идут, по бокам сустава

"Пояс нижней конечности":

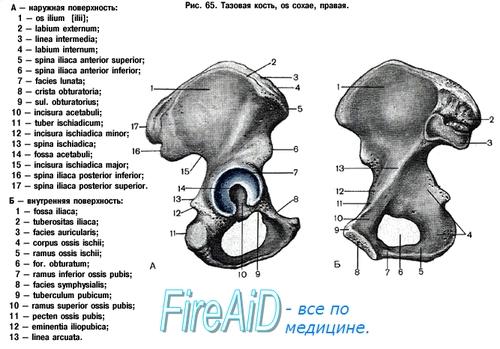

1. Пояс нижней конечности. Тазовая кость.

2. Подвздошная кость.

3. Лобковая кость.

4. Седалищная кость.

Пояс нижней конечности (cingulum membri inferioris) состоит из парной тазовой кости.

Тазовая кость, os coxae, относится к плоским костям и выполняет функцию движения (участие в сочленениях с крестцом и бедром), защиты (органов таза) и опоры (перенесение тяжести всей вышележащей части тела на нижние конечности). Последняя функция преобладает, что и определяет сложное строение тазовой кости и слияние ее из трех отдельных костей — подвздошной, os ilium, лобковой, os pubis, и седалищной, os ischii. Сращение этих костей происходит в области наибольшей нагрузки, а именно в области вертлужной впадины, являющейся суставной ямкой тазобедренного сустава, в котором и происходит сочленение пояса нижней конечности со свободной нижней конечностью. Подвзошная кость лежит кверху от вертлужной впадины, лобковая — книзу и кпереди, а седалищная — книзу и кзади. У лиц до 16 лет перечисленные кости отделены друг от друга хрящевыми прослойками, которые у взрослого окостеневают, т. е. синхондроз переходит в синостоз. Благодаря этому из трех костей получается одна, обладающая большой крепостью, необходимой для опоры всего туловища и головы. Вертлужная впадина, acetabulum (уксусница, от acetum — уксус), помещается на наружной стороне тазовой кости и служит для сочленения с головкой бедренной кости. Имея форму довольно глубокой округлой ямки, она отграничена по окружности высоким краем, который на медиальной своей стороне прерывается вырезкой, incisiira acetabuli. Суставная гладкая поверхность вертлужной впадины имеет форму полумесяца, facies lunata, тогда как центр впадины, так называемая fossa acetabuli, и часть, ближайшая к вырезке, шероховаты.

Подвздошная кость

Подвздошная кость, os ilium, своим нижним коротким толстым отделом, называемым телом, corpus ossis ilii, сливается с остальными частями тазовой кости в области вертлужной впадины; верхняя, расширенная и более или менее тонкая часть ее образует крыло подвздошной кости, ala ossis ilii. Рельеф кости обусловлен преимущественно мышцами, под действием которых в местах сухожильного способа прикрепления образовались гребни, линии и ости, а в местах мясистого прикрепления — ямы. Так, верхний свободный край крыла представляет утолщенный, изогнутый S-образно гребень, crista iliaca, к которому прикрепляются три широкие брюшные мышцы. Гребень спереди заканчивается передней верхней остью, spina iliaca anterior superior, а сзади — задней верхней остью, spina iliaca posterior superior. Ниже каждой из этих остей на переднем и заднем крае крыла имеется еще по ости: spina iliaca anterior inferior и spina iliaca posterior inferior. Нижние ости отделяются от верхних вырезками. Книзу и кпереди от передней нижней ости, на месте соединения подвздошной кости с лобковой, находится подвздошно-лобковое возвышение, eminentia ШорйЫса, а книзу от задней нижней ости лежит глубокая большая седалищная вырезка, incisura ischiadica major, замыкающаяся дальше книзу седалищной остью, spina ischiadica, расположенной уже на седалищной кости. Внутренняя поверхность крыла подвздошной кости гладка, слегка вогнута и образует подвздошную ямку, fossa iliaca, возникшую в связи с поддержанием внутренностей при вертикальном положении тела. Кзади и книзу от последней лежит так называемая ушковидная суставная поверхность, facies auricularis, место сочленения с соименной поверхностью крестца, а сзади и кверху от суставной поверхности находится бугристость, tuberositas iliaca, к которой прикрепляются межкостные крестцово-подвздошные связки. Подвздошная ямка отделяется от внутренней поверхности нижележащего тела подвздошной кости дугообразно изогнутым краем, называемым linea arcuata. На наружной поверхности крыла подвздошной кости заметны то более, то менее отчетливо шероховатые линии — следы прикреплений ягодичных мышц (lineae gluteae anterior, posterior et inferior).

Лобковая кость

Лобковая кость, os pubis, имеет короткое утолщенное тело, corpus ossis pubis, примыкающее к вертлужной впадине, затем верхнюю и нижнюю ветви, ramus superior и ramus inferior ossis pubis, расположенные друг к другу под углом. На обращенной к средней линии вершине угла имеется овальной формы поверхность, facies symphysitis, место соединения с лобковой костью другой стороны. На 2 см латеральнее от этой поверхности находится небольшой лобковый бугорок, tuberculum pubicum, от которого тянется вдоль заднего края верхней поверхности ramus superior лобковой гребень, pecten ossis pubis, переходящий дальше кзади в вышеописанную linea arcuata подвздошной кости. На нижней поверхности верхней ветви лобковой кости имеется желобок, sulcus obturatorius, место прохождения запирательных сосудов и нерва.

Седалищная кость

Седалищная кость, os ischii, подобно лобковой, имеет тело, corpus ossis ischii, входящее в состав вертлужной впадины, и ветвь, ramus ossis ischii,- образующие друг с другом угол, вершина которого сильно утолщена и представляет собой так называемый седалищный бугор, tuber ischiadicum. По заднему краю тела, кверху от седалищного бугра, расположена малая седалищная вырезка, incisura ischiadica minor, отделенная седалищной остью, spina ischiadica, от большой седалищной вырезки, incisura ischiadica major. Ветвь седалищной кости, отойдя от седалищного бугра, сливается затем с нижней ветвью лобковой кости. Вследствие этого лобковая и седалищная кости своими ветвями окружают запирательное отверстие, foramen obturatum, которое лежит книзу и медиально от вертлужной впадины и имеет форму треугольника с округленными углами.

Окостенение. На рентгеновском снимке таза новорожденного видны все три части тазовой кости, отделенные широкими промежутками, соответствующими невидимому на рентгенограммах хрящу. Только в области acetabulum, между телами лобковой и седалищной костей, не заметно просвета, так как в этом месте названные кости проецируются друг на друга и кажутся единым костным образованием, напоминающим по форме клешни рака; foramen obturatum при этом представляется еще не замкнутым. К 8-му году ветви os pubis и os ischii сливаются в одну os ischiopubicum, а в 14—16 лет в области acetabulum последняя сливается с подвздошной костью в одну os coxae. Почти во всех местах прикрепления мышц и связок появляются добавочные точки окостенения в (12 — 19 лет), которые сливаются с главной массой кости в 20 — 25 лет. Следует отметить, что к началу второго десятилетия начинают сказываться половые различия таза. До этого времени таз сохраняет форму высокой воронки, характерной для детского возраста. Синостоз в области вертлужной впадины совершается с участием добавочных костных образований, напоминающих вставочные кости черепа. Если эти кости сохраняются надолго, то они получают название ossa acetabuli. На рентгенограммах их можно принять за отломки.

Соединения костей таза

Соединения костей таза у человека отражают развитие этих костей в связи с меняющимися функциональными условиями в процессе филогенеза. Как уже говорилось выше, таз у четвероногих позвоночных не испытывает в силу их горизонтального положения большой нагрузки. С переходом человека к прямохождению таз становится поддержкой для внутренностей и местом перенесения тяжести с туловища на нижние конечности, вследствие чего он испытывает на себе огромную нагрузку. Отдельные кости, соединенные хрящом, сливаются в единое костное образование — тазовую кость, так что синхондроз переходит в синостоз. Однако синхондроз на месте соединения обеих лобковых костей не переходит в синостоз, а становится симфизом. Соединение обеих костей таза с крестцом, нуждающееся в сочетании подвижности с прочностью, приобретает форму истинного сустава — диартроза, прочно укрепленного связками (синдесмоз).

В результате в тазу человека наблюдаются все виды соединений, отражающие последовательные стадии развития скелета: синартрозы в форме синдесмозов (связки), синхондрозов (между отдельными частями тазовой кости) и синостозов (после слияния их в тазовую кость), симфиз (лобковый) и диартрозы (крестцово-подвздошный сустав). Общая подвижность между костями таза очень невелика (4—10°).

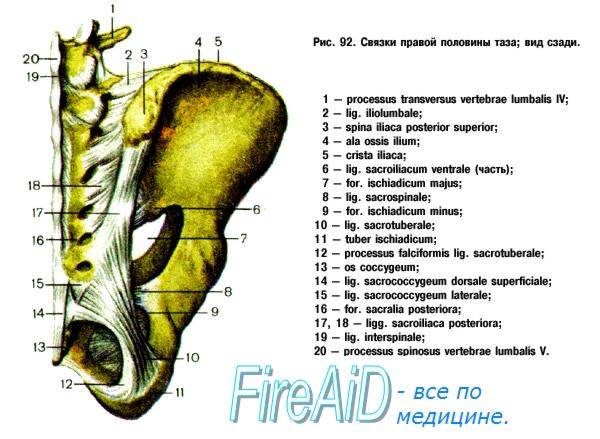

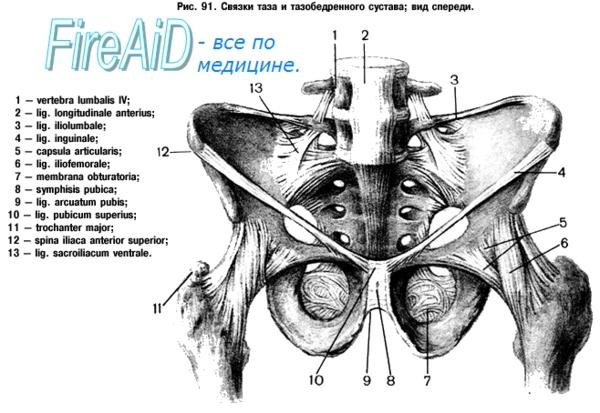

1. Крестцово-подвздошный сустав, art. sacroiliaca, относится к типу тугих суставов (амфиартроз), образован соприкасающимися между собой ушковидными суставными поверхностями крестца и подвздошной кости. Его укрепляют ligg. sacroiliaca interossea, расположенные в виде коротких пучков между tuberositas iliaca и крестцом, являющиеся одними из самых прочных связок всего человеческого тела. Они служат осью, около которой происходят движения крестцово-подвздошного сочленения. Последнее укрепляется еще и другими связками, соединяющими крестец и подвздошную кость: спереди — ligg. sacroiliaca ventralia, сзади — ligg. sacroiliaca dorsalia, а также lig. iliolumbale, которая протянута от поперечного отростка V поясничного позвонка к crista iliaca. Крестцово-подвздошное сочленение васкуляризуется из аа. lumbalis, iliolumbalis et sacrales laterales. Отток венозной крови происходит в одноименные вены. Отток лимфы осуществляется по глубоким лимфатическим сосудам в nodi lymphatici sacrales et lumbales. Иннервация сустава обеспечивается ветвями поясничного и крестцового сплетений.

2. Лобковый симфиз, symphysis piibica, соединяет, располагаясь по средней линии, обе лобковые кости между собой. Между обращенными друг к другу facies symphysitis этих костей, покрытыми слоем гиалинового хряща, заложена волокнисто-хрящевая пластинка, discus interpubicus, в которой обычно, начиная с 7-летнего возраста, находится узкая синовиальная щель (полусустав). Лобковый симфиз подкреплен плотной надкостницей и связками; на верхнем крае — lig. pubicum superius и на нижнем — lig. arcuatum pubis; последняя сглаживает под симфизом угол, angulus subpubicus.

3. Lig. sacrotuberal и lig. sacrospinal — две крепкие межкостные связки, соединяющие на каждой стороне крестец с тазовой костью: первая — с tuber ischii, вторая — со spina ischiadica. Описанные связки дополняют костный остов таза в задненижнем его отделе и превращают большую и малую седалищные вырезки в одноименные отверстия: foramen ischiadicum majus et minus.

4. Запирательная мембрана, membrana obturatoria, — фиброзная пластинка, закрывающая собой foramen obturatum таза, за исключением верхнелатерального угла этого отверстия. Прикрепляясь к краям находящегося здесь sulcus obturatorius лобковой кости, она превращает этот желобок в одноименный канал, canalis obturatorius, обусловленный прохождением запирательных сосудов и нерва.

Таз как целое

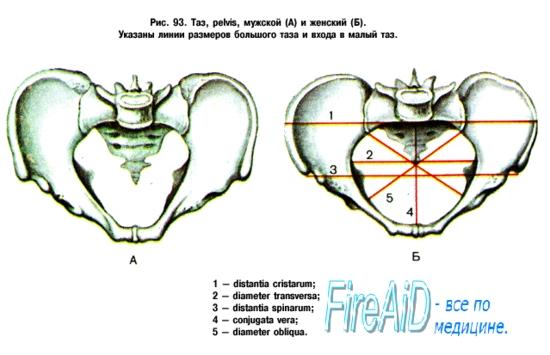

Обе тазовые кости, соединяясь друг с другом и с крестцом, образуют костное кольцо таз, pelvis, которое служит для соединения туловища со свободными нижними конечностями. Костное кольцо таза разделяется на два отдела: верхний, более широкий — большой таз, pelvis major, и нижний, более узкий — малый таз, pelvis minor. Большой таз ограничен только с боков более или менее сильно развернутыми подвздошными костями. Спереди он не имеет костных стенок, а сзади ограничен поясничными позвонками. Верхнюю границу малого таза, отделяющую его от большого, составляет пограничная линия, linea terminalis, образованная мысом promontrorium, lineae arcuatae подвздошных костей, гребнями лобковых костей и верхним краем лобкового симфиза. Ограниченное таким образом отверстие носит название apertura pelvis superior. Книзу от входа лежит полость малого таза, cavum pelvis. Спереди стенка тазовой полости, образованная лобковыми костями и их соединением между собой, очень коротка. Сзади стенка, наоборот, длинная и состоит из крестца и копчика. По бокам стенки малого таза образованы участками тазовых костей, соответствующими вертлужным впадинам, а также седалищными костями вместе с идущими к ним от крестца связками. Внизу тазовая полость оканчивается нижней апертурой таза, apertura pelvis inferior, ограниченной ветвями лобковых и седалищных костей, седалищными буграми, со связками, идущими от крестца к седалищным костям, и, наконец, копчиком. Измерения таза акушерами производятся с помощью циркуля. При измерении большого таза определяют три поперечных размера (рис. 52):

1. Расстояние между двумя spina iliaca anterior superior — distantia spinarum, равное 25 — 27 см.

2. Расстояние между двумя crista iliaca — distantia cristarum, равное 28-29 см.

3. Расстояние между двумя trochanter major — distantia trochanterica, равное 30 — 32 см.

Затем определяют наружный прямой размер:

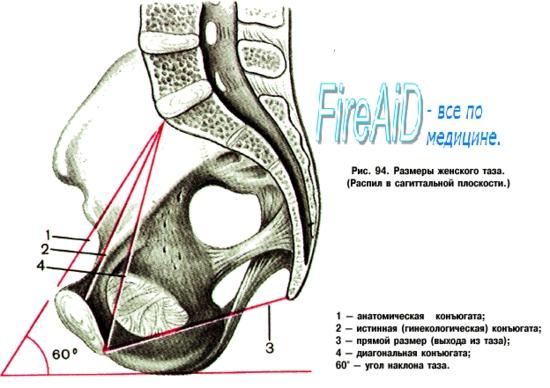

4. Расстояние от симфиза до углубления между последним поясничным и I крестцовым позвонками, равное 20 — 21 см. Для определения истинного прямого размера таза {conjugata vera) вычитают из цифры наружного прямого

размера 9,5 — 10 см. Тогда получится conjugata vera s. gynecologica — размер, равный обычно 11 см (рис. 53).

5. Расстояние между передневерхней и задневерхней остями подвздошных костей (боковая конъюгата) равно 14,5—15 см.

6. Для определения поперечного размера входа в малый таз (13,5—15 см) делят distantia cristarum (29 см) пополам или вычитают из него 14—15 см.

7. При измерении поперечного размера выхода малого таза (11 см) устанавливают циркуль на внутренние края седалищных бугров и к полученной цифре 9,5 см прибавляют 1-1,5 см на толщину мягких тканей.

8. При измерении прямого размера выхода малого таза (9—11 см) ставят циркуль на верхушку копчика и нижний край симфиза и из полученной величины 12—12,5 см вычитают 1,5 см на толщину крестца и мягких тканей.

Если соединить середины прямых размеров таза, включая вход и выход, то получается так называемая ось таза (axis pelvis) в виде кривой, вогнутой кпереди линии, проходящей через середину тазовой полости. Таз в своем естественном положении сильно наклонен кпереди (inclinatio pelvis), так что плоскость тазового входа, или conjugata anatomica, образует с горизонтальной плоскостью угол, который у женщин больше, чем у мужчин. Наклонение таза зависит от вертикального положения тела человека, что является также причиной изгиба позвоночного столба, с которым таз находится в непосредственной связи. Величина угла наклонения таза колеблется между 75 и 55°. При сидячем положении таз располагается почти горизонтально, вследствие чего угол равняется только 7°.

Скелет свободной нижней конечности":

1. Бедренная кость.

2. Тазобедренный сустав.

3. Надколенник.

4. Кости голени. Большеберцовая кость..

5. Малоберцовая кость.

6. Коленный сустав.

7. Соединения костей голени между собой.

8. Кости стопы. Предплюсна.

9. Плюсна. Кости пальцев стопы.

10. Соединения костей голени со стопой и между костями стопы.

11. Стопа как целое.

Скелет свободной нижней конечности (skeleton membri inferioris liberi) состоит из бедренной кости, двух костей голени и костей стопы. Кроме того, к бедру примыкает еще небольшая (сесамовидная) кость — надколенник.