- •Содержание

- •Введение и методические рекомендации

- •Лабораторная работа № 1 Определение механических свойств конструкционных материалов путем испытания их на растяжение

- •Цель работы

- •Содержание работы

- •1 Плоский; 2 цилиндрический

- •Диаграмма деформации при растяжении

- •Предел упругости 0,05 , как и предел пропорциональности, определяется расчетным или графическим способом.

- •Порядок выполнения работы

- •Лабораторная работа № 2 Определение твердости металлов и сплавов Цель работы

- •Содержание работы

- •Метод Бринелля

- •Порядок выполнения работы

- •Метод Роквелла

- •Порядок выполнения работы

- •Макроструктурный анализ металлов и сплавов

- •Исследование макроструктуры сплавов с применением травления

- •Задание и методические рекомендации

- •Микроструктурный анализ металлов и сплавов

- •Приготовление микрошлифов

- •Устройство металлографического микроскопа

- •Увеличения при рациональных комбинациях

- •Объективов и окуляров микроскопа мим-7

- •Вспомогательные устройства микроскопа

- •Задание и методические рекомендации

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 4 Пластическая деформация и рекристаллизация металлов Цель работы

- •Содержание работы

- •Атомно-кристаллическое строение металлов

- •Механизм пластической деформации монокристаллов

- •Пластическая деформация поликристалла

- •Пластическая деформация и упрочнение металла

- •Влияние нагрева на свойства деформированных металлов и сплавов

- •Холодная и горячая обработка металлов давлением (деформация)

- •Задание и методические рекомендации

- •Контрольные вопросы

- •Содержание работы

- •Некоторые положения теории сплавов

- •Правила построения диаграмм состояния

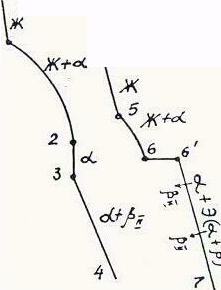

- •Диаграмма состояния сплавов, компоненты которых не растворяются друг в друге в твердом состоянии

- •Диаграмма состояния сплавов с неограниченной растворимостью компонентов друг в друге в твердом состоянии

- •Диаграмма состояния сплавов с ограниченной растворимостью компонентов друг в друге в твердом состоянии

- •С ограниченной растворимостью компонентов друг в друге

- •Задание и методические рекомендации

- •Контрольные вопросы

- •Цель работы

- •Теоретические сведения

- •Компоненты и фазы в системе «железоуглерод»

- •Диаграмма состояния «железо–цементит»

- •Влияние углерода на строение и свойства сталей

- •Структура, свойства и применение чугунов

- •Задание и методические рекомендации

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 7 Термическая обработка углеродистых сталей

- •Определение режимов нагрева сталей под закалку

- •Задание и методические рекомендации

- •Лабораторная работа № 8 Особенности упрочняющей термической обработки легированных сталей

- •Влияние легирования на структуру и свойства сталей

- •Особенности закалки и отпуска легированных сталей по сравнению с углеродистыми

- •Нормализация сталей и классификация

- •Сталей по структуре после нормализации

- •Влияние легирования на прокаливаемость сталей

- •Задание и методические рекомендации

- •Контрольные вопросы

- •Содержание работы

- •Классификация легирующих элементов в зависимости от их влияния на температуру аллотропического превращения в титане

- •Классификация титановых сплавов по структуре в равновесном состоянии. Особенности применения сплавов

- •Фазовые превращения в титановых сплавах при закалке и старении

- •Превращения в сплавах при закалке

- •Превращения в закаленных сплавах при старении

- •Задание и методические рекомендации

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 10 Термическая обработка деформируемых алюминиевых сплавов Цель работы

- •Содержание работы

- •Дуралюмина д1, х150.

- •Свойства дуралюмина д16 после различных видов

- •Задание и методические рекомендации

- •Контрольные вопросы

- •Библиографический список

Диаграмма состояния сплавов с неограниченной растворимостью компонентов друг в друге в твердом состоянии

Неограниченные твердые растворы замещения в твердом состоянии образуют компоненты с однотипной кристаллической решеткой, имеющие небольшую разницу в параметрах решетки и близкие по физическим свойствам. К таким сплавам относятся системы: медьникель, медьзолото, медьплатина, золотосеребро, железоникель, железованадий и др.

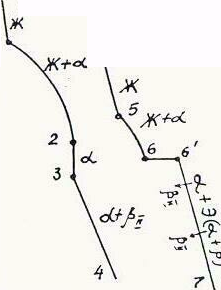

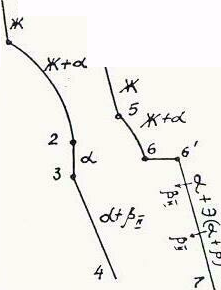

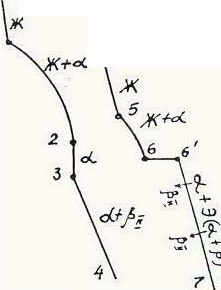

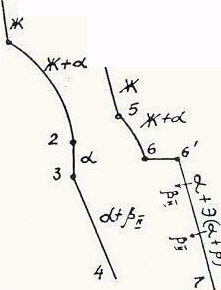

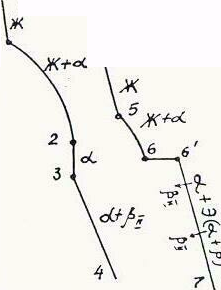

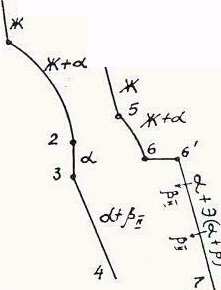

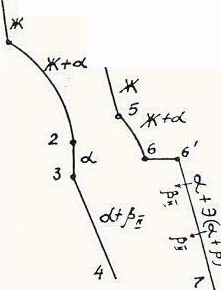

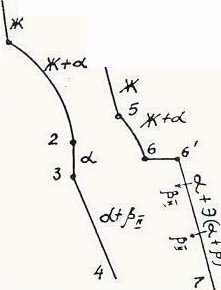

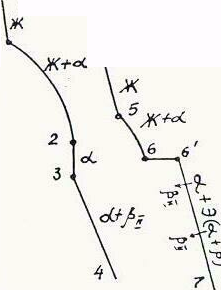

Построение диаграммы состояния неограниченных твердых растворов проводится так же, как и построение диаграмм состояния эвтектического типа по кривым охлаждения (рис. 5.6).

Рис. 5.6. Построение диаграммы состояния «никельмедь»

по кривым охлаждения

Кривые охлаждения 1 и 5 характеризуют кристаллизацию никеля и меди при постоянной температуре, равной температуре их плавления. Кристаллизация всех других сплавов (кривые 2, 3, 4) протекает при переменной температуре, и характер кривых охлаждения для всех сплавов будет один и тот же.

Перенеся критические точки с кривых охлаждения на ординаты с соответствующим составом сплавов и соединив одноименные точки линиями, получим верхнюю, слегка выпуклую, линию линию начала кристаллизации (ликвидус) и нижнюю, слегка вогнутую, линию линию конца кристаллизации (солидус).

На этой диаграмме выше линии ликвидус все сплавы представляют собой жидкий раствор компонентов, между линиями ликвидус и солидус жидкий и твердый () растворы, а ниже линии солидус все сплавы однофазны и состоят из -твердого раствора.

Кристаллизация сплавов данной системы начинается ниже линии ликвидус и заключается в выделении из жидкого раствора кристаллов твердого раствора. Состав жидкой фазы при понижении температуры будет изменяться по линии ликвидус, состав твердой фазы – по линии солидус. В момент окончания процесса кристаллизации при достаточной скорости диффузии концентрация твердого раствора должна быть равна исходной концентрации сплава.

Как и в предыдущем случае, в двухфазной области между ли- ниями ликвидус и солидус для любой точки можно определить фазо- вый состав, концентрацию фаз и их количественное соотношение. Например, возьмем точку М, проведем через нее коноду, кото- рая пересечет линию ликвидус в точке «в», а линию солидус в точке «а». Состав жидкой фазы в точке М определяется абсцис- сой точки «в», а именно «в» а состав твердой фазы коорди- натой точки «а», т.е. «а».

Количество

твердой фазы

![]() ,

,

количество

жидкой фазы

![]() .

.

Так как все сплавы в твердом состоянии представляют собой однофазный твердый раствор, то микроструктура всех сплавов будет однотипной. На микрошлифах выявляются только границы зерен. Кроме того, чем больше в сплаве меди, тем более розовой будет его структура, приближаясь постепенно к цвету меди.

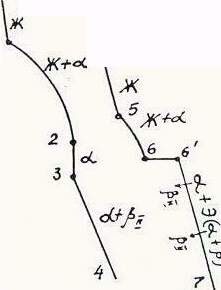

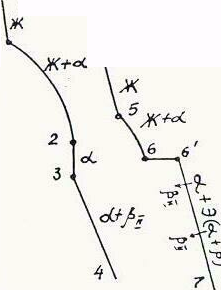

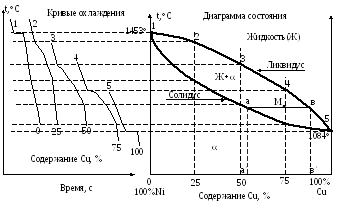

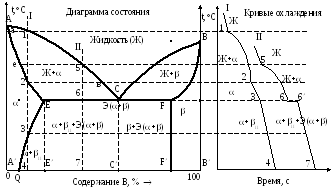

Диаграмма состояния сплавов с ограниченной растворимостью компонентов друг в друге в твердом состоянии

Сплавы, затвердевающие в соответствии с диаграммой состояния ограниченных твердых растворов, характеризуются тем, что в жидком состоянии компоненты растворяются друг в друге неограниченно, а в твердом состоянии образуют ограниченные твердые растворы и эвтектику. Такой тип диаграммы имеют сплавы системы: алюминиймедь, алюминийкремний, серебромедь, свинецолово и др.

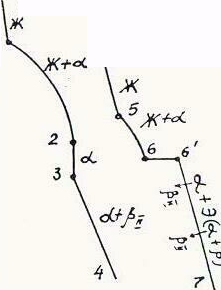

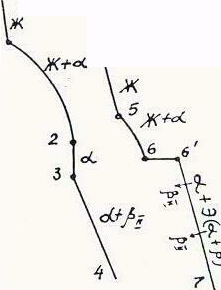

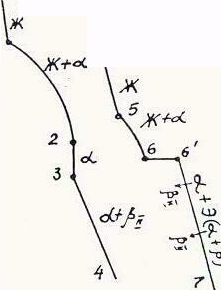

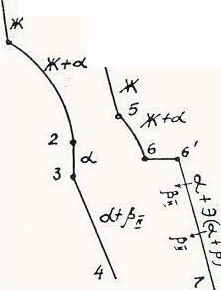

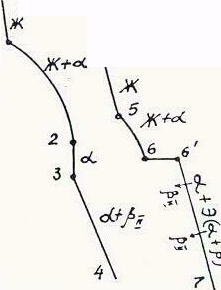

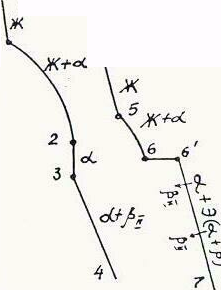

В системах такого типа не образуются фазы, представляющие собой чистые компоненты. Из жидкой фазы могут выделяться только твердые растворы и (рис. 5.7):

-твердый раствор это раствор компонента В в компоненте А,

т.е. А (В).

-твердый раствор это раствор компонента А в компоненте В,

т.е. В (А).

Следовательно, около вертикали А расположена область существования -твердого раствора на основе компонента А. Эта область АQЕА. Максимальная растворимость компонента В в компоненте А при комнатной температуре определяется отрезком АQ. Предельная же растворимость В в А в зависимости от температуры характеризуется кривой QЕА.

Около вертикали В расположена область -твердого раствора компонента А в компоненте В (ВFFВ). Растворимость компонента А в компоненте В при комнатной температуре и при температуре до точки F определяется отрезком FВ, далее она изменяется по линии FВ.

Л иния

АСВ является линией

ликвидус,

АЕСFВ

линией

солидус.

иния

АСВ является линией

ликвидус,

АЕСFВ

линией

солидус.