- •Введение

- •1 Теоретические основы

- •Основные обозначения

- •1.2 Способы проецирования

- •1.2.1 Центральное проецирование

- •1.2.2 Параллельное проецирование

- •1.2.3 Ортогональное проецирование

- •1.2.4 Образование двух- и трёхкартинного комплексного чертежа

- •1.2.4.1 Конкурирующие точки

- •1.3 Ортогональные проекции геометрических объектов и позиционные

- •1.3.1 Изображение прямой линии на комплексном чертеже

- •Р исунок 1.3.1 – Положение прямой относительно плоскостей проекций

- •1.3.1.1 Прямые частного положения

- •1.3.1.2 Следы прямой линии

- •1.3.1.3 Определение натуральной величины отрезка прямой

- •1.3.1.4 Взаимное положение двух прямых

- •1.3.1.5 Теорема о проецировании прямого угла

- •1.3.2 Изображение плоскости на комплексном чертеже

- •1.3.2.1 Главные линии плоскости

- •1.3.2.2 Взаимопринадлежность (инцидентность) точки и плоскости

- •1.3.2.3 Следы плоскости

- •1.3.2.4 Плоскости частного положения

- •1.3.2.5 Параллельность прямой и плоскости

- •1.3.2.6 Параллельность плоскостей

- •1.3.2.7 Перпендикулярность прямой и плоскости

- •1.3.2.8 Пересечение прямой линии с плоскостью

- •1.3.2.9 Пересечение двух плоскостей

- •1.3.3 Кривые линии

- •1.3.3.1 Проекционные свойства плоских кривых

- •1.3.3.2 Ортогональная проекция окружности

- •1.3.4 Образование, задание и изображение поверхностей

- •1.3.4.1 Линейчатые поверхности

- •1 .3.4.2 Коническая и цилиндрическая поверхности

- •1.3.4.3 Поверхности вращения

- •1.3.4.4 Поверхности вращения второго порядка

- •1.3.4.5 Пересечение поверхности с плоскостью

- •1.3.4.6 Конические сечения

- •1.3.4.7 Пересечение поверхностей

- •1.3.4.7.1 Общий алгоритм решения задачи

- •1.3.4.7.2 Примеры пересечения поверхностей

- •1.3.4.7.3 Особые случаи пересечения поверхностей второго порядка

- •1.4 Преобразование комплексного чертежа

- •1.4.1 Способ замены плоскостей проекций

- •1.4.2 Основные задачи, решаемые способом замены плоскостей проекций

- •1.4.3 Способ плоскопараллельного перемещения

- •1.4.4 Способ вращения

- •1.4.4.1 Способ вращения вокруг проецирующей оси

- •1.4.4.2 Основные задачи, решаемые способом вращения

- •1.5 Построение разверток

- •1.5.1 Развертка поверхностей многогранников

- •1.5.1.1 Развертка поверхности призмы

- •1.5.1.2 Развертка поверхности пирамиды

- •1.5.2 Развертка развертываемых кривых поверхностей

- •1.5.2.1 Развертка цилиндрической поверхности

- •1.5.2.2 Развертка конической поверхности

- •2. Геометрические модели в параллельных аксонометрических проекциях

- •2.1 Аксонометрические проекции

- •2.2 Стандартные аксонометрические системы

- •2.3 Аксонометрическая проекция окружности

- •3 Перспективные проекции

- •3.1 Линейная перспектива

- •3.2 Элементы аппарата проецирования

- •3.3 Перспектива точки

- •3.4 Перспектива прямой линии

- •3.5 Построение перспективы способом архитекторов

- •3.5.1 Выбор положения картинной плоскости и точки зрения

- •3.5.2 Построение перспективы с двумя точками схода

- •3.5.3 Построение перспективы с одной точкой схода

- •4 Построение теней

- •4.1 Построение теней в ортогональных проекциях

- •4.1.1 Тень от точки

- •4.1.2 Тень от прямой

- •4.1.3 Тень плоской фигуры

- •4.1.4 Тени геометрических тел

- •4.1.5 Способ обратных лучей

- •4.2 Тени в аксонометрических проекциях

- •4.2.1 Тень от точки и прямой

- •4.2.2 Тени геометрических тел

- •4.3 Тени в перспективе

- •4.3.1 Тени от точки

- •4.3.2 Тень от прямой

- •4.3.3 Тень от поверхности

4 Построение теней

При оформлении чертежей фасадов зданий или других архитектурных сооружений возникает необходимость придать изображаемому предмету объемность, рельефность форм, т.е. придать чертежу наглядность и выразительность. Это достигается благодаря наличию светотени, полученной в результате освещения здания или сооружения солнечными лучами.

Изображение на чертежах теней, в полной мере соответствует реальной действительности, поэтому является относительно сложной задачей.

В практике проектирования, с целью упрощения построения теней, принимается ряд условных положений, а именно:

- освещенные тела сами не являются источником света;

- пределом распространения светового луча является первая, встретившаяся на его пути материальная точка;

- воздействие воздушной среды не учитывается.

При этих условиях все задачи на построение теней решаются с помощью способов начертательной геометрии.

Введем следующие дополнительные обозначения:

L – источник света (солнце, лампа и т.д.);

l - световой луч;

A1t, B!t ,α1t – падающие тени точек, линий и плоскостей на горизонтальную плоскость проекций;

A2t, B2t,α2t – падающие тени точек, линий и плоскостей на фронтальную плоскость проекций.

Изображение теней на архитектурно-строительных чертежах могут быть построены как при искусственном (лампа, свеча и т.п.), так и при естественном (солнце) источнике света.

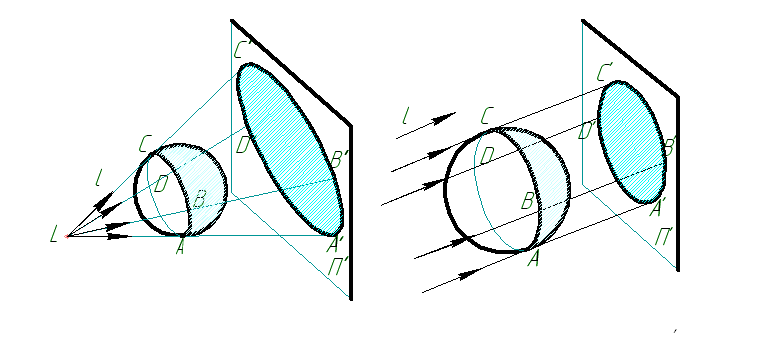

При искусственном освещении источник света принимается за светящуюся точку L. При естественном, т.е. при солнечном освещении, световые лучи l принимаются параллельными друг другу т.к. источник света (солнце) бесконечно удален (рисунок 4.1).

Если на пути световых лучей прямолинейно по всем направлениям встретится какое-либо непрозрачное тело, например сфера, то поверхность этого тела, обращенная к источнику света, будет освещена. Неосвещенный участок поверхности тела, расположенный с другой стороны от источника света является собственной тенью. Итак, собственной тенью предмета называется совокупность неосвещенных элементов части поверхности этого предмета, обращенной в противоположную от источника света сторону.

Граница между освещенной частью поверхности предмета и частью, находящейся в собственной тени, называется контуром собственной тени. В соответствии с рисунком 4.1 – это замкнутая линия ABCD.

Любое освещенное тело обязательно будет отбрасывать свою тень на какую-либо плоскость или на другой предмет. Эта тень будет называться падающей тенью (A′B′C′D′).

Если само тело уже находится в теневом пространстве, то оно не будет иметь собственную и падающую тень, т.к. само оно находится в зоне падающей тени от другого предмета.

В обоих случаях контур собственной тени определяется как линия касания обертывающей конической или цилиндрической поверхности, а контур падающей тени – как линия пересечения этой поверхности с плоскостью П1.

![]()

Рисунок 4.1

Решения задач в построении теней сводится к определению контуров собственных и падающих теней. Контур падающей тени от поверхности является тенью от контура собственной тени, поэтому по контуру падающей тени можно определить контур собственной тени, и наоборот. Контуры собственных и падающих теней гранных поверхностей получаются в виде замкнутых ломаных линий, тени криволинейных поверхностей – кривые замкнутые линии.

На архитектурно-строительных чертежах построение теней выполняется в основном при параллельном направлении световых лучей, что соответствует условиям естественного освещения.