- •Строение белка. Уровни структурной организации молекулы белка.

- •Строение, размер и форма белковой молекулы, функции белков.

- •Денатурация, причины и признаки, использование в медицине.

- •Ферменты. Особенности ферментативного катализа. Строение и структура ферментов.

- •Полиферментные комплексы, метаболоны.

- •Механизм действия ферментов. Этапы ферментативного катализа.

- •Факторы, определяющие активность ферментов [e], [s], [p], Km. Влияние pH, [p], tº, ионной силы на активность ферментов.

- •Изостерическая и аллостерическая регуляция.

- •Николаев а. Я. Биологическая химия. М.: Высшая школа, 1989. С. 52–92.

- •Марри р. И др. Биохимия человека. М.: Мир, 1993. Т. 1. С. 63–75.

- •Филиппович ю. Б. Основы биохимии. М.: Высшая школа, 1993. С. 105–144.

- •1. Мультимедийная презентация.

- •Механизмы и роль аллостерической регуляции. Характеристика аллостерических ферментов. Виды ингибирования (обратимое, необратимое, конкурентное, неконкурентное, бесконкурентное).

- •Изоферменты, их природа, биологическая роль, строение лдг.

- •Изменение активности ферментов в онтогенезе.

- •Николаев а. Я. Биологическая химия. М.: Высшая школа, 1989. С. 52–92.

- •Марри р. И др. Биохимия человека. М.: Мир, 1993. Т. 1. С. 63–75.

- •Филиппович ю. Б. Основы биохимии. М.: Высшая школа, 1993. С. 105–144.

- •1. Мультимедийная презентация.

- •Локализация ферментов в клетке, органоспецифические и маркерные ферменты.

- •Качественное обнаружение и количественное определение активности. Единицы активности (мe, катал). Удельная активность. Число оборотов ферментов.

- •Сопряженные ферментные системы их применение. Номенклатура, классификация ферментов (тривиальная, рациональная, систематическая). Принципы классификации.

- •Медицинская энзимология. Основные направления Применение ферментов в лабораторной диагностике, производственной практике и биотехнологии.

- •Энзимопатии. Патогенез энзимопатий. Энзимодиагностика, цель, задачи. Типы ферментов плазмы крови.

- •Энзимотерапия. Примеры. Иммобилизованные ферменты, липосомы, тени эритроцитов, вирусные векторы. Биотехнология.

- •История развития учения о биологическом окислении

- •Современные представления о бо. Основные этапы бо. Строение атф, природа макроэргичности.

- •Митохондрия. Строение, функции, сравнительная характеристика мембран митохондрий. Характеристика ферментов мембран, межмембранного пространства, мx матрикса.

- •Цтк, история открытия, реакции, ферменты, коферменты, субстраты. Биологическая роль, регуляция цтк. Метаболоны цтк.

- •1. Энергетическая функция.

- •2. Пластическая функция.

- •3. Регуляторная.

- •Строение дыхательной цепи (дц), комплексы, ингибиторы. Механизм работы. Пункты сопряжения, величина овп компонентов дц. Коэффициент р/о, его значение.

- •Свободное и разобщенное дыхание. Теории сопряжения оф.

- •Структура и функция протонной атф-азы. Механизм разобщения.

- •Оф (снятие pH и ). Механизмы термогенеза. Роль бурой жировой ткани.

- •Пути потребления o2 в организме. Характеристика микросомальной дц, ее сравнение с митохондриальной. Характеристика цитохромов p450, их функция.

- •1. Сходства: а) они имеют одинаковые начало и конец и одинаковую суммарную разность потенциалов (а значит одинаковый градиент энергии в начале и конце);

- •2. Различия: а) по локализации;

- •Антиоксидантная защита: ферментная и неферментная.

- •1. Мультимедийная презентация.

- •1. Мультимедийная презентация.

-

Митохондрия. Строение, функции, сравнительная характеристика мембран митохондрий. Характеристика ферментов мембран, межмембранного пространства, мx матрикса.

Митохондрии постоянные органеллы всех клеток (кроме эритроцитов) имеют 2 мембраны:

|

Признак |

Внутренняя мембрана |

Наружная мембрана |

|

1. Форма |

Складчатая (кристы) |

Гладкая |

|

2. Плотность |

1,2 |

1,1 |

|

3. ФЛ/Белки |

0,27/0,73 |

0,82/18 |

|

4. Проницаемость |

Высокоселективная |

Низкоселективная (даже большие молекулы проникают свободно) |

|

Содержание: |

||

|

5. Кардиолипина |

Высокое |

Низкое |

|

6. Фосфоинозитола |

Низкое |

Высокое |

|

7. Холестерина |

Низкое |

Высокое |

|

8. Ферменты |

СДГ и компоненты ДЦ |

МАО, ферменты синтеза ЖК |

Межмембранное пространство: в нем активны аденилаткиназа и нуклеозиддифосфаткиназа.

В процессах старения генома митохондрии мигрируют в ядро, т. е. возникают летальные мутации, связанные с деформацией митохондриальных белков генерирующих АТФ.

-

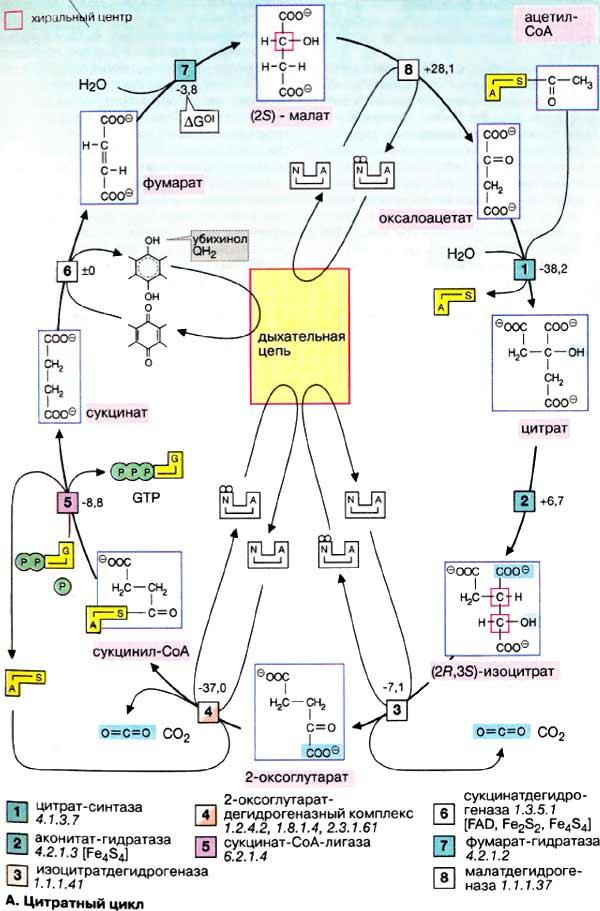

Цтк, история открытия, реакции, ферменты, коферменты, субстраты. Биологическая роль, регуляция цтк. Метаболоны цтк.

Цикл трикарбоновых кислот или цикл лимонной кислоты был открыт Гансом Кребсом в 1937 г. Он брал измельченные мышцы голубя, добавлял на них трикарбоновые кислоты и определял скорость дыхания, те трикарбоновые кислоты, которые составляют цикл Кребса усиливают дыхание.

Цикл Кребса - исходный субстрат ацетил КоА, который взаимодействует с ЩУК под действием фермента цитратсинтетазы.

За один оборот цикла Кребса происходит полное окисление одной молекулы ацетил-КоА. Для непрерывной работы цикла необходимо постоянное поступление ацетил-КоА, а коферменты НАД и ФАД должны снова окисляться. Это и происходит в ДЦ.

Освобождающаяся при окислении ацетил-КоА энергия, расходуется на образование макроэргических связей АТФ.

Из 4 пар атомов водорода, 3 пары переносятся через НАД и одна пара через ФАД. На каждую пару атомов водорода в системе БО образуется 3АТФ (1НАДН2 = 1АТФ). Следовательно, всего 9АТФ; одна пара атомов попадает в систему БО через ФАД, - в результате образуется 2АТФ. Кроме этого в ходе сукцинаткиокиназной реакции образуется 1ГТФ = 1АТФ. Поэтому в целом, в ходе цикла Кребса образуется 12АТФ.

Биологическое значение ЦТК.

ЦТК - универсальный компонент БО, который образуется на принципе унификации, что имеет огромное значение, потому что организм не может точно дозировать потребность в каждом субстрате. Унификация позволяет уравновешивать и оптимизировать соотношение основных субстратов, т. е. если имеется избыток углеводов, то часть их перекачивается в липиды, если избыток белка, то тоже - в липиды и углеводы.