laby po fizike / Laboratornaia rabota №28

.doc

Московский Энергетический Институт

(технический университет)

Кафедра ОФ и ЯС

Лаборатория электричества и магнетизма.

Лабораторная работа №28

ИЗУЧЕНИЕ НАМАГНИЧИВАНИЯ ФЕРРОМАГНЕТИКА

-

Группа:

Студент:

Преподаватель:

К работе допущен:

Дата выполнения:

Работу сделал:

Работу сдал:

МОСКВА 2004

Цель работы - наблюдение петель гистерезиса; определение основной кривой намагничивания; измерение зависимости намагниченности и относительной магнитной проницаемости от напряженности магнитного поля; оценка остаточной намагниченности и коэрцитивной силы.

1. Теоретические основы работы

Магнетиками называются

вещества способные намагничиваться

под действием магнитного поля.

Намагниченное вещество создает магнитное

поле

![]() ,

которое накладывается на внешнее поле

,

которое накладывается на внешнее поле

![]() (поле, созданное

макроскопическими токами). Оба поля в

сумме дают результирующее поле

(поле, созданное

макроскопическими токами). Оба поля в

сумме дают результирующее поле

![]() .

.

Намагничивание изотропного магнетика характеризуется магнитным моментом единицы объема. Эта величина называется намагниченностью и определяется выражением

![]() ,

,

где

![]() - физически бесконечно

малый объем, взятый в окрестности

рассматриваемой точки;

- физически бесконечно

малый объем, взятый в окрестности

рассматриваемой точки;

![]() - магнитный момент

молекулы.

- магнитный момент

молекулы.

В магнетиках закон полного тока для магнитного поля принимает вид

![]() ,

(1)

,

(1)

где I - алгебраическая сумма макроскопических токов, сцепленных с контуром L; Iмол - молекулярный ток, сцепленный с контуром и обусловленный движением электронов в молекулах вещества (гипотеза Ампера).

Молекулярный ток определяет намагниченность магнетика, причем циркуляция вектора намагниченности равна алгебраической сумме сцепленных с контуром молекулярных токов

![]() .

(2)

.

(2)

С учетом (2) закон полного тока (1) можно представить в виде

![]() .

(3)

.

(3)

Физическая величина, стоящая под знаком интеграла в выражении (3), определяется только макроскопическими токами и называется напряженностью магнитного поля

![]() .

.

Отсюда магнитная индукция в магнетике

![]() .

(4)

.

(4)

С учетом того, что

намагниченность магнетика пропорциональна

напряженности магнитного поля

![]() ,

где

,

где

![]() - магнитная восприимчивость вещества

(в общем случае может зависеть от

напряженности магнитного поля), выражение

(4) можно записать в виде

- магнитная восприимчивость вещества

(в общем случае может зависеть от

напряженности магнитного поля), выражение

(4) можно записать в виде

![]() ,

,

или

![]() ,

(5)

,

(5)

где

![]() -

относительная магнитная

проницаемость.

-

относительная магнитная

проницаемость.

По характеру зависимости магнитной восприимчивости, а, следовательно, и намагниченности от напряженности внешнего магнитного поля магнетики делятся на три типа - парамагнетики, диамагнетики и ферромагнетики.

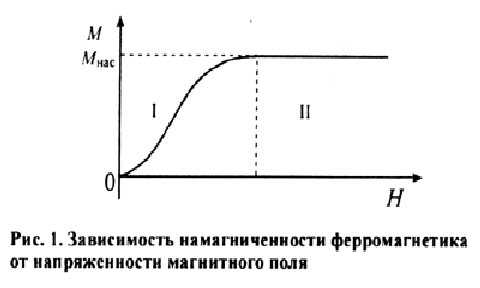

Для ферромагнетиков

характерна существенно нелинейная

зависимость намагниченности от

напряженности внешнего магнитного

поля (область I

рис. 1) и большое значение магнитной

проницаемости

![]() (десятки и сотни тысяч).

(десятки и сотни тысяч).

В сильных полях (область II) наступает магнитное насыщение и намагниченность не зависит от напряженности поля.

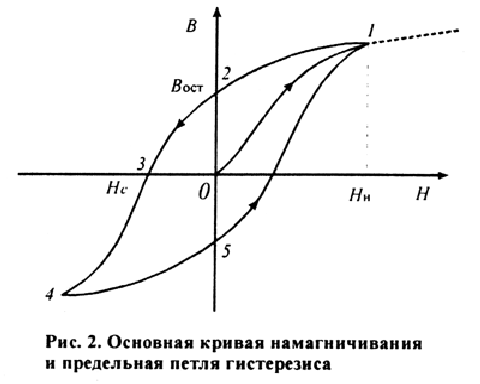

При намагничивании ферромагнетиков имеет место магнитный гистерезис (зависимость намагниченности от предшествующего состояния). При циклических изменениях величины и направления напряженности внешнего магнитного поля эта зависимость характеризуется кривой, называемой петлей гистерезиса (рис. 2).

Если ферромагнетик был первоначально размагничен (H = 0, B = 0), то его намагничивание происходит по основной кривой намагничивания 0 - 1. В точке 1 напряженность Hн и магнитная индукция B соответствуют состоянию магнитного насыщения.

Размагничивание происходит

по кривой (1-2-3-4). При

H

= 0 намагниченность ферромагнетика не

исчезает и характеризуется величиной

![]() ,

которая называется остаточной магнитной

индукцией. Значение напряженности Hс,

при которой магнитная индукция обращается

в нуль, называется коэрцитивной силой.

,

которая называется остаточной магнитной

индукцией. Значение напряженности Hс,

при которой магнитная индукция обращается

в нуль, называется коэрцитивной силой.

Под действием переменного магнитного поля магнитная индукция изменяется по кривой 1-2-3-4-5-1. Эта кривая называется предельной петлей гистерезиса. Петли гистерезиса, лежащие внутри этой кривой, называются частными циклами.

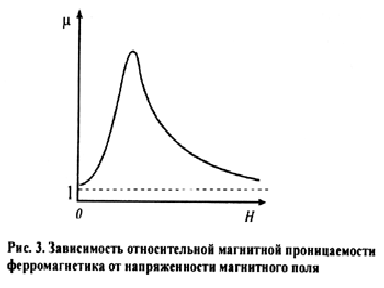

Магнитная проницаемость

![]() (а следовательно, и магнитная восприимчивость

(а следовательно, и магнитная восприимчивость

![]() )

ферромагнетика зависит от напряженности

магнитного поля H

(рис. 3).

)

ферромагнетика зависит от напряженности

магнитного поля H

(рис. 3).

При намагничивании ферромагнетика

магнитная проницаемость

![]() сначала резко возрастает с увеличением

напряженности магнитного поля, достигает

максимального значения (несколько

раньше, чем наступает насыщение

ферромагнетика) и стремится к единице

при

сначала резко возрастает с увеличением

напряженности магнитного поля, достигает

максимального значения (несколько

раньше, чем наступает насыщение

ферромагнетика) и стремится к единице

при

![]() .

.

2. Описание экспериментальной установки

Для исследования намагничивания ферромагнетика используется установка, схема которой приведена на рис. 4. Суть эксперимента заключается в независимом определении напряженности магнитного поля в ферромагнетике с помощью закона полного тока и определении магнитной индукции в ферромагнетике на основе использования закона электромагнитной индукции.

Исследуемый образец представляет собой тороид с площадью поперечного сечения S и радиусом осевой линии RT. На образец намотана первичная обмотка, создающая магнитное поле в ферромагнетике и содержащая N1 витков, и вторичная (измерительная) обмотка, содержащая N2 витков. Напряжение на первичную обмотку подается с выхода низкочастотного генератора Г через резистор R1.

Напряженность магнитного поля в образце может быть определена из закона полного тока следующим образом:

![]() ,

(6)

,

(6)

где RT - радиус осевой линии тороида.

Магнитную индукцию в исследуемом образце удобно определять с помощью ЭДС электромагнитной индукции, возникающей при изменении магнитного потока в измерительной катушке:

![]() ,

(7)

,

(7)

где Ф = SN2B - магнитный поток через измерительную обмотку, плотно охватывающую образец.

Подставляя значение магнитного потока в (7), после интегрирования найдем

![]() ,

(8)

,

(8)

Таким образом, для определения В нужно проинтегрировать сигнал, наведенный в измерительной обмотке изменяющимся магнитным полем.

Для интегрирования сигнала применяется цепочка, состоящая из резистора R2 и конденсатора С. Цепочка RC выполняет свое назначение, если ξ>>UC.

При выполнении этого условия сила тока в измерительной обмотке и

![]() .

(9)

.

(9)

Из (8) с учетом (9) получим выражение для магнитной индукции:

![]() .

(10)

.

(10)

Для наблюдения петель гистерезиса используется электронный осциллограф, на горизонтальные пластины которого подается напряжение с резистора R1 (пропорциональное напряженности магнитного поля в образце), а на вертикальные - с конденсатора С (пропорциональное магнитной индукции).

3. Данные.

Спецификация измерительных приборов

|

Название прибора и его тип |

Предел измерения |

Цена деления |

Инструментальная погрешность |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Данные установки и результаты измерений:

|

S= |

∆S= |

|

C= |

∆C= |

|

N1= |

|

|

N2= |

|

|

R1= |

|

|

R2= |

∆R2= |

Зависимость магнитной индукции, намагниченности и магнитной проницаемости от напряженности магнитного поля

|

№ |

UR, B |

UC, B |

I1, A |

H, A/м |

B, Тл |

M, А/м |

μ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|