Номенклатура кислот и солей

Таблица 1.

|

Формула |

Название кислоты |

Номенклатура солей |

|

|

русская |

международная |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

H2S |

Сероводородная |

Сернистые |

Сульфиды |

|

H2SO4 |

Серная |

Сернокислые |

Сульфаты |

|

H2SO3 |

Сернистая |

Сернистокислые |

Сульфиты |

|

H2S2O3 |

Тиосерная (серноватистая) |

Тиосернокислые (серноватистокислые) |

Тиосульфаты |

|

H3PO4 |

Ортофосфорная |

Ортофосфорнокислые |

Ортофосфаты |

|

HPO3 |

Метафосфорная |

Метафосфорнокислые |

Метафосфаты |

|

H3PO3 |

Фосфористая |

Фосфористокислые |

Фосфиты |

|

HNO3 |

Азотная |

Азотнокислые |

Нитраты |

|

HNO2 |

Азотистая |

Азотистокислые |

Нитриты |

|

H2CO3 |

Угольная |

Углекислые |

Карбонаты |

|

H2SiO3 |

Кремниевая |

Кремниевокислые |

Силикаты |

|

H3BO3 |

Ортоборная |

Ортоборнокислые |

Ортобораты |

|

HBO2 |

Метаборная |

Метаборнокислые |

Метабораты |

|

H2B4O7 |

Тетраборная |

Тетраборнокислые |

Тетрабораты |

|

HCl |

Хлористоводородная (соляная) |

Хлористые |

Хлориды |

|

HBr |

Бромистоводородная |

Бромистые |

Бромиды |

|

HI |

Йодистоводородная |

Йодистые |

Иодиды |

|

HCN |

Цианистоводородная |

Цианистые |

Цианиды |

|

H2CrO4 |

Хромовая |

Хромовокислые |

Хроматы |

|

H2Cr2O7 |

Дихромовая |

Дихромовокислые |

Дихроматы |

|

H3CrO3 |

Ортохромистая |

Ортохромистокислые |

Ортохромиты |

|

HCrO2 |

Метахромистая |

Метахромистокислые |

Метахромиты |

|

HMnO4 |

Марганцовая |

Марганцовокислые |

Перманганаты |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

H2MnO4 |

Марганцовистая |

Марганцовистокислые |

Манганаты |

|

HClO4 |

Хлорная |

Хлорнокислые |

Перхлораты |

|

HF |

Фтористоводородная (плавиковая) |

Фтористые |

Фториды |

|

H3AsO4 |

Ортомышьяковая |

Ортомышьяковокислые |

Ортоарсенаты |

|

H3AsO3 |

Ортомышьяковистая |

Ортомышьяковистокислые |

Ортоарсениты |

|

CH3COOH |

Уксусная |

Уксуснокислые |

Ацетаты |

|

HCOOH |

Муравьиная |

Муравьинокислые |

Формиаты |

|

H2C2O4 |

Щавелевая |

Щавелевокислые |

Оксалаты |

|

HCN5 |

Роданистоводородная |

Роданистые |

Роданиды |

Основными методами получения кислот являются:

-

Взаимодействие неметалла с водородом с последующим растворением полученного продукта в воде:

Н2 + S = Н2S

-

Взаимодействие ангидридов кислот с водой:

SO3 + Н2O = Н2SO4

-

Взаимодействие галогенов с водой:

Cl2 + Н2O = НCl + НClО

-

Вытеснение слабых кислот из их солей более сильными кислотами:

Na2SiO3

+

Н2SO4

=

Na2SO4

+

Н2SiO3

-

окисление неметалла раствором сильной кислоты – окислителя:

3Р + 5 НNО3 + 2Н2О = 3Н3РО4 + 5NО

СОЛИ

Солями называются продукты полного или неполного замещения атомов водорода в молекуле кислоты атомами металла или гидроксильных групп в молекуле основания кислотными остатками. В связи с этим различают средние (нормальные), кислые и основные соли.

Средние соли – продукты полного замещения атомов водорода в кислоте или гидроксильных групп в основании.

Н2SO4

Na2SO4

Na2SO4

Наименования средних солей бескислородных кислот по международной номенклатуре производится от латинского корня названия элемента – кислотообразователя с добавлением окончания «ид». Затем дается название металла с указанием его степени окисления (если металл имеет переменные степени окисления):

ВаS – сульфид бария

CuCl2 – хлорид меди (II)

NaCN – цианид натрия

CrN – нитрид хрома (III)

Mn3P2 – фосфид марганца (II)

NH4SCN – роданид аммония

Русские названия таких солей составляются из названия неметалла с окончанием «истый» («истое») и названия металла. Например:

ВаS – сернистый барий

NaCN – цианистый барий

NH4SCN – роданистый аммоний

В случае, если металл, образующий среднюю бескислородную соль, проявляет переменную степень окисления, то окончание «истый» характерно для солей с низшей степенью окисления, а для солей с более высокой степенью окисления вводится окончание «ный» («ная», «ное»). Например:

Fe2+Cl2 – хлористое железо

Fe3+Cl3 – хлорное железо

Названия средних солей кислородосодержащих кислот (HNO3, H2SO4, H3PO4, H2CO3 и др.) по международной номенклатуре складывается из латинского названия кислотообразователя с добавлением окончания «ит» (если элемент – кислотообразователь проявляет низшую степень окисления) и окончание «ат» (если элемент – кислотообразователь проявляет высшую степень окисления). Затем дается название металла в родительном падеже с указанием степени окисления (если она переменная). Так, соли H5+NO3, H2S6+O4, H3P5+O4, H2C5+O3, Н2Si4+O3 называются соответственно: нитратами, сульфатами, фосфатами, карбонатами, силикатами, а соли с азотистой H3+NO2 и сернистой H2S4+O3 – нитритами, сульфитами:

Na2SO4 – сульфат натрия

Na2SO3 – сульфит натрия

Cu SO4 – сульфат меди (II)

Cu (NO3)2 – нитрат меди (II)

Если кислотные остатки образованы элементом, обладающим различными степенями окисления, то названия образованных ими солей отличаются еще и приставками. Например, средние соли четырех кислот, образованных хлором, называются:

NaCl1+О – гипохлорит натрия;

NaCl3+О2 – хлорит натрия;

NaCl5+О3 – хлорат натрия;

NaCl7+О4 – перхлорат натрия.

Название последней соли, как и солей марганцовой кислоты (НMnO4), содержит приставку «пер». Это исторически сложившееся исключение, так как с такой приставки начинаются названия солей надкислот:

Na2S2O3 – персульфат натрия;

K2Cr2O12 – пероксохромат калия.

Если элемент образует соединения, в которых он присутствует в форме определенной функциональной группы или сложного иона (например: сульфурил, тионил и т.д.), то название соответствующих солей закачивается названием этой группы в родительном падеже:

SOCl2 – хлорид тионила;

SOF2 – фторид сульфурила.

Основными способами получения средних солей являются:

-

Взаимодействие металла с неметаллом:

Са + Cl2 = СаCl2

-

Взаимодействие металла с кислотой:

Fе + Н2SO4 = FеSO4 + Н2

-

Взаимодействие металлов с растворами солей менее активных металлов:

CuSO4 + Fе = Cu + FеSO4

-

Взаимодействие основного оксида с кислотным:

MgO + SO3 = MgSO4

-

Взаимодействие основного оксида с кислотой:

MgO + Н2SO4 = MgSO4 + Н2О

-

Взаимодействие кислотного оксида с гидроксидом:

2NaОН + SO3 = Na2SO3 + Н2О

-

Взаимодействие гидроксида с кислотой:

NaОН + НCl = NaCl + Н2О

-

Взаимодействие гидроксида (щелочи) с солью:

2NaОН

+ CuCl2

= Cu(ОН)2

+

2 NaCl

+

2 NaCl

-

Взаимодействие кислоты с солью:

НCl

+ АgNО3

=

АgCl + НNО3

+ НNО3

-

Взаимодействие соли с солью:

ВаCl2

+

К2SO4

= ВаSO4 + 2КCl

+ 2КCl

-

Взаимодействие аммиака с кислотой:

2NН3 + Н2SO4 = (NН4)2SO4

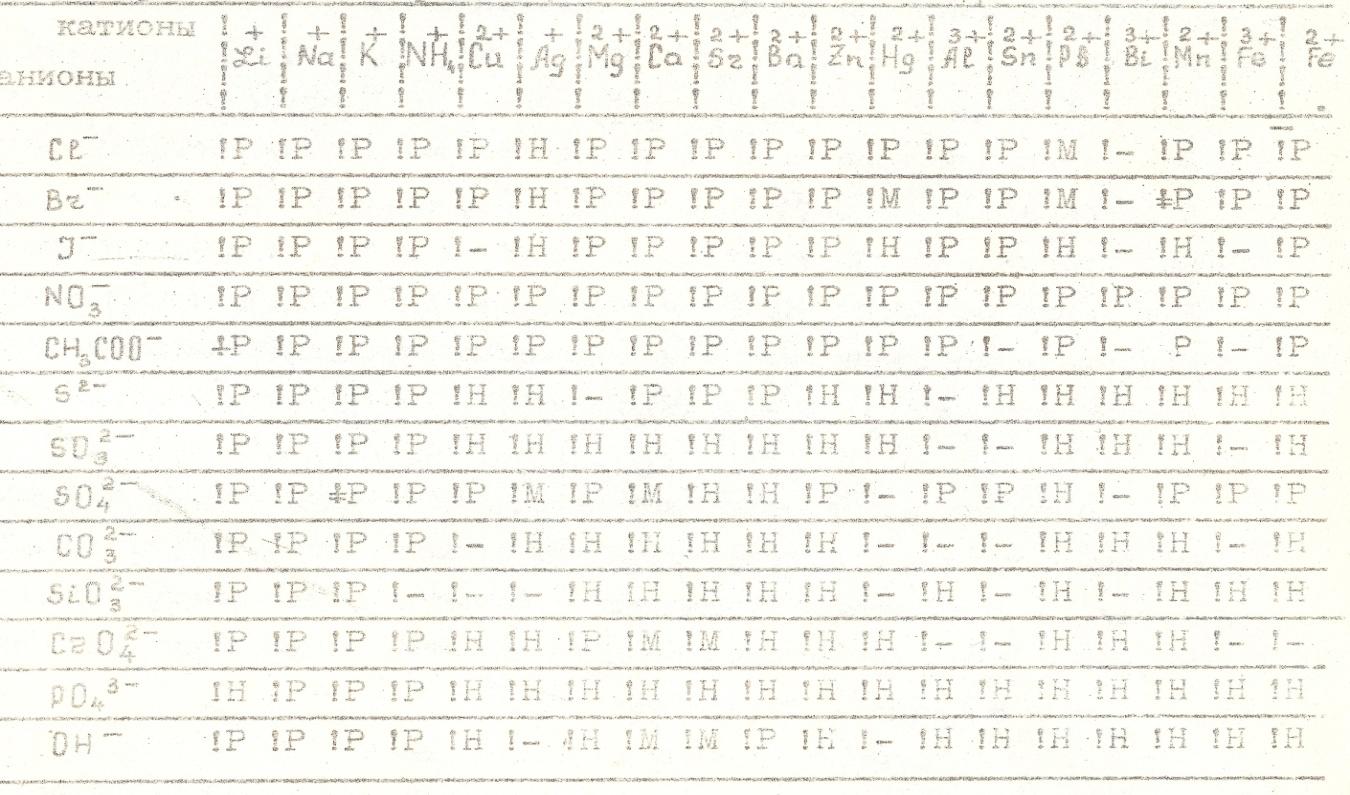

Многие соли хорошо растворимы в растворителях, обладающих большими величинами диэлектрической проницаемости, например, в воде: это соли уксусной, азотной кислот, соли серной кислоты (кроме солей Са2+, Pb2+, Sz2+ и Ва2+), соли галогеноводородных кислот НCl, НВr, НI (кроме солей Аg+, Pb2+) и другие. Из солей Н2SiO3, H3PO4, Н2СO3 растворимы лишь соли щелочных металлов и аммония. (Смотри табл. 2).

За исключением солей, образованных сильными основаниями и сильными кислотами, все соли при растворении подвергаются гидролизу:

ZnCl2

+ HOH![]() ZnOHCl

+ HCl

ZnOHCl

+ HCl

В

ионном виде: Zn2+

+ HOH![]() ZnOH+

+

H+

ZnOH+

+

H+

или: Li2СО3

+ HOH![]() LiHCО3

+ LiОH

LiHCО3

+ LiОH

в

ионном виде: Li2-3

+ HOH![]() HCО-3

+ ОH-

HCО-3

+ ОH-

Для нормальных (средних) солей характерны следующие реакции, протекающие в направлении образования малорастворимых или малодиссоциированных веществ:

Растворимость некоторых веществ и оснований в воде. Таблица 2.

-

С солями: ВаCl2 + Na2SO4 = ВаSO4

+

NaCl

+

NaCl -

С кислотами: Na2SO3 + 2HCl = 2 NaCl + Н2О + СO2

-

Со щелочами: CuCl2 + 2КОН = Cu(ОН) 2

+

2КCl

+

2КCl -

С металлами (более активными, чем тот, который входит в состав соли): Нg (NО3)2 + Cu(NО3)2 + Нg

-

Термическая диссоциация: MgСO3

MgO

+ СO2

MgO

+ СO2

Кислые соли образуют многоосновные (двух- и более) кислоты при неполном замещении их атомов водорода на металл.

Соли этого типа можно получить:

-

При взаимодействии кислоты с недостаточным количеством гидроксида: КОН + H3PO4 = КН2РО4 + Н2О

недостаток

2 КОН + H3PO4 = К2НРО4 + 2Н2О

-

При взаимодействии кислоты с недостаточным количеством основного оксида: 2H3PO4 + СаО = Са(H2PO4)2 + Н2О

-

При взаимодействии кислоты со средней солью, имеющей тот же кислотный остаток: H2SO4 + Na2SO4 = 2 Na НSO4

-

При взаимодействии щелочи или соли с ангидридом кислоты, взятом в избытке: КОН + СO2 = КН СO3

СаСO3 + СO2 + Н2О = Са (НСO3)2

Названия кислых солей составляется по международной номенклатуре аналогично названиям нормальных солей, только присутствие в молекуле соли атомов водорода отмечается приставкой «гидро» с соответствующим греческим числительным («моно»-, ди -, три - и т.д.). Числительное «моно» обычно опускается:

Са(НSO4)2 – гидросульфат кальция;

КН2РО4 – дигидрофосфат калия;

К2НРО4 – гидрофосфат калия;

Na НСO3 – гидрокарбонат натрия.

Иногда в названиях солей двухосновных кислот приставка «гидро» - заменяется приставкой «би»:

Na НСO3 – бикарбонат натрия

КНSO4 – бисульфат калия

Na НSO3 – бисульфит натрия.

Названия кислых солей в русской номенклатуре подобны названиям нормальных солей с добавлением слова кислый. Количество замещенных в кислоте атомов водорода указывается прилагательным «однозамещенный», «двузамещенный» (в случае трехосновной и выше кислоты).

Ва (Н2РО4)2 – кислый фосфорнокислый барий однозамещенный

К2НРО4 – кислый фосфорнокислый калий двузамещенный

Na НSO4 – кислый сернокислый натрий

валентность кислотного остатка в кислой среде определяется количеством атомов водорода кислоты, замещенных на атомы металла:

Mg (Н2РО4)2 – (один атом водорода в молекуле замещен на атом металла)

К2НРО4 – (два атома водорода замещены на атомы металла).

В водных растворах соли такого типа диссоциируют на положительно заряженные ионы металла (катионы) и отрицательно заряженные ионы кислого остатка (анионы):

К2НРО4

![]() 2К+

+ НРО2-4

2К+

+ НРО2-4

Са

НСО3)2

![]() Са2+

+

2НСО-3

Са2+

+

2НСО-3

В таких растворах частично присутствуют и ионы Н+, РО3-4, СО2-3.

Кислые

соли можно перевести в нормальные

действием на них избытка гидроксида:

Са (НСО3)2

+ Са (НО)2

= 2 СаСО3 + 2Н2О

+ 2Н2О

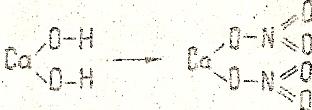

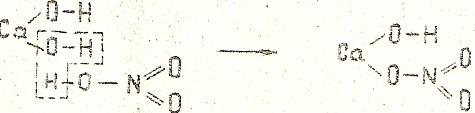

Основные соли («гидроксо» - соли) являются продуктами неполного замещения гидроксильных групп в гидроксиде кислотными остатками. Они могут быть получены:

-

из многокислотных гидроксидов при их неполной нейтрализации:

Cu (ОН) 2 + Н2SO4 = (CuОН) 2 SO4 + 2Н2О

недостаток

Са (ОН) 2 + HCl = СаОН Cl + Н2О

-

при взаимодействии средней соли с гидроксидом:

Вi(NО3)2 + 2КОН = Вi(ОН) 2NО3 + 2КNО3

недостаток

В средние соли основные соли переводятся действием на них избытка кислоты: ZnОН NО3 + НNО3 = Zn (NО3)2 + Н2О

Количество образованных данных гидроксидом основных солей зависит от его кислотности. Однокислотные гидроксиды (NаОН, КОН и т.д.) основных солей не образуют. Двухкислотным гидроксидам соответствуют основные соли одного типа:

Zn(ОН)2

Zn

ОН Cl

Zn

ОН Cl

Ва

(ОН)2

ВаОН)2

SO4

ВаОН)2

SO4

Трехкислотным гидроксидам – двух типов:

Fе(ОН)3

Fе(ОН)2

Cl

Fе(ОН)2

Cl

Fе(ОН)3

Fе

ОН Cl2

Fе

ОН Cl2

Валентность основного остатка определяется количеством гидроксильных групп в гидроксиде, замещенных кислотными остатками:

Аl(ОН)3

[Аl(ОН)2]+2

SO2-4

[Аl(ОН)2]+2

SO2-4

Аl(ОН)3

Аl

ОН2

+

SO2-4

Аl

ОН2

+

SO2-4

Диссоциация таких солей в водных растворах протекает по схеме:

[Аl(ОН)2]2

SO4

![]() 2

Аl(ОН)+2

+ SO2-4

2

Аl(ОН)+2

+ SO2-4

Аl

ОН

SO4![]() Аl(ОН)2+

+ SO2-4

Аl(ОН)2+

+ SO2-4

Русские названия основных солей составляются аналогично названиям средних солей, но при этом добавляется слово «основной» («основная», «основное») и указывается количество замещенных в гидроксиде гидроксильных групп (для многокислотных гидроксидов). Например,

(SrOH)2 SO4 – основной сернокислый стронций;

Cr(OH)2 Cl – основной хлористый хром однозамещенный;

Fe OH CO3 – основное углекислое двузамещенное железо (III)

По международной номенклатуре названия основных солей повторяют названия соответствующих средних солей с добавлением приставки «гидроксо» и с указанием с помощью греческого числительного количества гидроксильных групп в этих солях:

(SrOH)2 SO4 – гидросульфат стронция;

Cr(OH)2 Cl – дигидроксохлорид хрома (III);

Fe OH CO3 – гидроксокарбонат железа (III).

иногда при образовании основной соли происходит отщепление воды из основного остатка с выделением «оксосоли». Такие соли уже не содержат гидроксильных групп:

Вi(ОН)2 = SiOCl + Н2О

Sb(ОН)2Cl + SbОCl + Н2О

Помимо этого «оксосоли» могут образоваться в результате замещения гидроксильных групп в гидратных соединениях на кислотный остаток.

UO2(ОН)2

UO2Cl

UO2Cl

или Н2 UO4

CrO2

(OH)2 CrO2

(NО3)2

CrO2

(NО3)2

или H2 CrO4

Названия «оксосолей» включают в себя название металла, образующего «оксо» - группу, с окончанием «ил» и латинское название соответствующей кислоты: ВiОCl – хлорид висмутила;

SbО NО3 – нитрат стибила;

UO2Cl2 – хлорид уранила;

CrO2(NО3)2 – нитрат хромила.

Особые группы солей образуют двойные, смешанные, комплексные (о них вы узнаете в соответствующем разделе практикума) соли, галогенангидриды, карбиды, нитриды, силициды, бориды.

Двойные соли образованы одной и той же кислотой, но двумя различными металлами. Формулы и названия таких солей обычно начинаются с катиона, имеющего более низкую степень окисления. Кислотный остаток называется аналогично средним солям:

NаАlF4 – фторид натрия-алюминия;

КАl(SO4)2*24 Н2О – сульфат калия-алюминия;

N H4 MgРО4 – фосфат аммония (магния).

Смешанные соли в своем составе содержат анионы различных кислот и катионы одного и того же металла. Например, соль СаCl(ClО) – соль соляной (НCl) и хлорноватистой (НClО) кислот, ВаCl(NО3) – соль соляной и азотной кислот. В соответствии с этим соль СаCl(ClО) называется хлоридгипохлорит кальция, а соль ВаCl(NО3) – хлорид-нитрат бария.

Галогенангидриды – продукты полного или неполного замещения гидроксильных групп в молекулах кислородосодержащих кислот атомами галогенов. Так, фосфористой кислоте Н3РО3 (или Р(ОН)3) соответствуют галогенангидриды РCl3, РОВr3; азотистой кислоте НNО2, (или NООН) – NОCl и т.д.

В соответствии с этим их можно назвать следующим образом:

РCl3 – трихлорангидрид фосфористой кислоты;

РОCl3 – трихлорангидрид ортофосфорной кислоты;

NОCl –хлорангидрид азотистой кислоты.

Характерным свойством для многих галогенагидридов, является их способность при взаимодействии с водой или парами воды образовывать необратимо две кислоты – галогеноводородную и соответствующую кислородосодержащую:

NОCl + Н2О = НNО2 + НCl

РВr3 + 3Н2О = Н3РО3 + 3НВr

Карбиды – соединения металлов и некоторых неметаллов с углеродом. В зависимости от характера межатомных связей карбиды делятся на четыре группы:

-

Солеобразные карбиды образуют главным образом элементы I, II, III и частично IV, V и VI групп. Их можно рассматривать как продукты замещения металлом атомов водорода в:

-

метане CH4 (Be2C, Al4C3) Be

C

C

Be

Be -

ацетилене CH

CH (CaC2,

Na2C2,

ZnC2,

Ag2C2)

CH (CaC2,

Na2C2,

ZnC2,

Ag2C2)

Na

– C

C

– Na

Na

– C

C

– Na

-

Карбиды с ковалентной связь. (SiC, B4C3), отличающиеся тугоплавкостью, жаростойкостью, высокой твердостью и химической инертностью.

-

Карбиды – фазы внедрения атомов углерода в кристаллическую решетку из атомов металла (TiC, ZnC, VC, Mo2C, W2C).

-

Карбиды типа Fe3C (Mn3C, CO3C, Ni3C). Эти карбиды растворяются в разбавленных кислотах с выделением смеси углеродов с водородом и обладают более низкими температурами плавления и твердостью.

Основным методом получения карбидов является прокаливание при высоких температурах соответствующих металлов или их оксидов с углем в инертной Ar, He или восстановительной Н2, СО атмосфере.

Нитриды – соединения металлов и некоторых неметаллов с азотом. Подобно карбидам, они делятся по типу химической связи на несколько групп:

-

Ионные или Солеобразные нитриды. Их образуют s-элементы (щелочные и щелочноземельные металлы) и металлы подгрупп меди и цинка (Li3N, Zn3N2, Cu3N2, Вe3N2 и др.)

Li

N

Li Zn

= N – Zn – N = Zn

Li Zn

= N – Zn – N = Zn

Li

Все представители этой группы являются полупроводниками, при высоких температурах неустойчивы, легко взаимодействуют с Cl2, F2, P с разбавленными кислотами, водородом.

-

Ковалентные нитриды (AlN, BN, Si3N4) Al N, В N образуются Р - элементами и обладают свойствами либо полупроводника, либо диэлектрика. Устойчивость их значительно выше, чем у ионных нитридов. В машиностроении в последнее время широко используется нитрид бора (боразон), обладающий твердостью, близкой к алмазу, стойкостью к нагреванию до 2000С (алмаз сгорает при 900С).

-

Металлоподобные нитриды образуются за счет ионной и металлической связи d и f – элементами (TiN, VN, CrN, Cr2N и др.). Такие связи очень прочны, так как образованы при внедрении атомов азота в кристаллическую решетку металла за счет не только внешних s-электронов, но и глубоко расположенных d –электронов. Многие металлоподобные нитриды являются хорошими сверхпроводниками, обладают высокой химической стойкостью по отношению к кислороду воздуха, кислотам, расплавленным металлам.

Получаются

нитриды либо при непосредственном

взаимодействии металлов и азота: 2Al

+ N2

2AlN,

либо действием на оксиды металлов

азотом или аммиаком:

2AlN,

либо действием на оксиды металлов

азотом или аммиаком:

TiО2

+ 2С + ½ N2

TiN

+ 2СО

TiN

+ 2СО

3Cu2O

+ 2NH3

2Cu3N

+ 3H2O

2Cu3N

+ 3H2O

Силициды – соединения кремния с металлами и некоторыми неметаллами (KSi, CaSi, SiC, Si3N4, NiSi4). Силициды очень похожи на карбиды, однако они еще больше, чем карбиды приближаются к интерметаллическим соединениям. Для получения силицидов используют следующие методы:

-

непосредственное соединение металлов с порошкообразным кремнием в защитной среде инертных газов

Nа

+ Si

NаSi

NаSi

-

взаимодействием оксидов металлов с кремнием в вакууме

ВаО

+ 2 Si

ВаSi

+ SiО

ВаSi

+ SiО

-

восстановлением оксидов карбидом кремния

МеО + SiС = МеS + СО

Силициды Cr, Mo, W, Ti, Zr и др. играют значительную роль при создании жаропрочных сплавов, стабилизируя их при высоких температурах.

Подобными же свойствами обладают бориды этих же металлов. Бориды – соединения металлов и некоторых неметаллов (С, Si) с бором солеобразного (Mg3B2 Mg=B–Mg–B=Mg) и несолеобразного (B4C, CaB6, BaB6, AlB2 и др.) типа.

Многие бориды имеют высокую твердость, химическую стойкость, тугоплавкость (барид циркония ZsB2 плавится при 3040С).

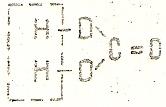

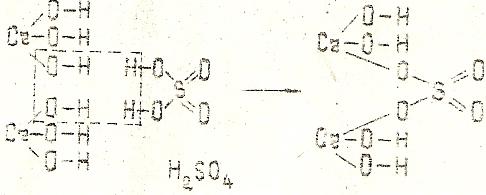

Графические формулы солей

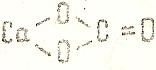

составляются исходя из графических формул соответствующих кислот, заменой атомов водорода в них на атомы металла (с учетом его степени окисления). Например, составление графической формулы средней соли карбоната натрия Nа2СО3 начинают с написания графической формулы угольной кислоты Н2СО3:

Н+2С4+О2-3

затем заменяют одновалентные атомы водорода, выделенные пунктиром, на одновалентные атомы натрия:

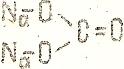

Nа2С4+О2-3

Из формулы следует, что кислород в данном соединении двухвалентен, углерод – четырех. Графическая формула соли двухвалентного металла карбоната кальция СаСО3 будет иметь вид:

Са2+С4+О2-3

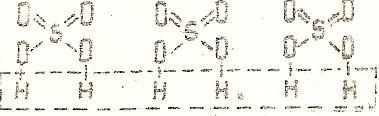

Если в составе молекулы соли несколько кислотных остатков, то ее графическая формула составляется исходя из соответствующего количества графических формул кислот:

Fe3+2 (SO4)2-3 – соль серной кислоты Н2SO4

Графические формулы кислых солей, у которых в составе молекул имеются атомы водорода, незамещенные на металл, составляются аналогично формулам средних солей:

КНSO4 – гидросульфат калия

-

один атом водорода в кислоте

-

один атом водорода в кислоте

замещен на атом калия

Fe(Н2РО4)3 – дигидроортофосфат железа (III):

В каждой из трех молекул фосфорной кислоты два атома водорода остаются в составе молекулы соли, и лишь один замещается атомом железа. В соответствии с валентностью этого металла он замещает три атома водорода (по одному в каждой из трех молекул кислоты).

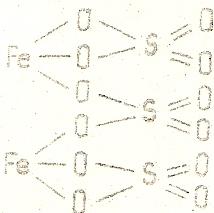

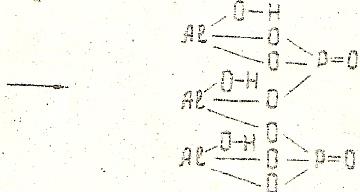

Графические формулы основных солей, производных гидроксидов, составляются следующим образом: вначале пишется графическая формула гидроксида, затем соответствующее число гидроксильных групп в нем замещается на кислотный остаток. Например: СаОНNО3 – гидроксонитрат кальция

Са(ОН)2

НNО3

[Cr(OH)2]2SO4 - дигидроксосульфат хрома (III).

Кислотный остаток серной кислоты замещает по одной гидроксильной группе в каждой молекуле гидроксида железа (III).

(AlОН)3(РО4)2 – гидроксоортофосфат алюминия

В трех молекулах гидроксида алюминия остается по одной гидроксильной группе, остальные группы ОН замещаются, соответственно, двумя кислотными остатками ортофосфорной кислоты.