Национальный исследовательский университет -

Высшая школа экономики

Основы безопасности жизнедеятельности

ЛЕКЦИЯ

По учебной дисциплине

Основы безопасности жизнедеятельности

Тема №4 Чрезвычайные ситуации (ЧС) природного характера.

Обсуждено

на заседании предметно-методической

комиссии

«___»

_________ 200__г.

Протокол

№____

г. Санкт-Петербург

ТЕМА №4 Чрезвычайные ситуации (ЧС) природного характера.

ЗАНЯТИЕ№1: Характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера и их последствия.

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Чрезвычайные ситуации природного характера. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера, их классификация.

2.Стихийные бедствия геологического и метеорологического характера.

ВРЕМЯ: 2 часа

МЕСТО: класс основ безопасности жизнедеятельности.

МЕТОД: Лекция

ЛИТЕРАТУРА:

-

Т.А.Хван , П.А.Хван «Безопасность жизнедеятельности», серия «Высшее образование»,2004 г., 416 с.

-

А.А.Раздорожный «Безопасность производственной деятельности», Москва, Инфра-М, 2003, 44-49 с.

-

В.Н.Новиков, А.А.Башкиров, С.И.Чернявин «Безопасность жизнедеятельности», Манускрипт, 2005, 496 с.

-

В.Ю.Микрюков «Обеспечение безопасности жизнедеятельности», серия «Высшая школа», 2004, 333с.

1 – ый учебный вопрос: Чрезвычайные ситуации природного характера. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера, их классификация.

Чрезвычайная ситуация природного характера — это неблагоприятная обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате опасного природного явления, которое может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения

Такие чрезвычайные ситуации называют еще стихийными бедствиями.

Эти явления возникают под воздействием:

-

атмосферных факторов (ураганы, смерчи, снегопады, ливни),

-

огня (лесные и торфяные пожары), изменения уровня воды (паводки, наводнения),

-

изменений в земной коре (извержение вулканов, землетрясения, оползни, сели, обвалы).

Наибольшую опасность для населения представляют наводнения, ураганы, землетрясения и засухи, на которые приходится около 90% ущерба, причиняемого стихийными бедствиями.

Чрезвычайные ситуации природного характера (стихийные бедствия) в последние годы имеют тенденцию к росту. Активизируются действия вулканов, учащаются случаи землетрясений, возрастает их разрушительная сила. Почти регулярными стали наводнения, нередки оползни вдоль рек и в горных районах.

Гололед, снежные заносы, бури, ураганы и смерчи ежегодно случаются в России. В зонах действия стихийных бедствий проживают люди, прокладываются подземные коммуникации, функционируют опасные производства.

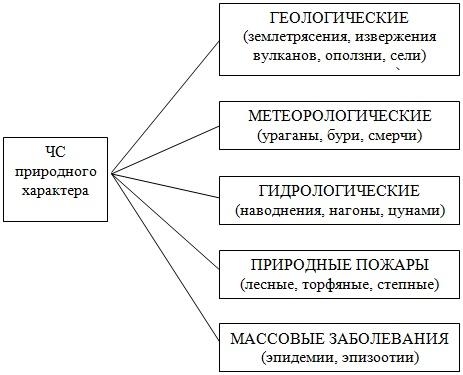

Сами по себе чрезвычайные ситуации природного характера весьма разнообразны. Поэтому, исходя из условий возникновения, их делят на группы: геологические, метеорологические, гидрологические, природные пожары, массовые заболевания (рис. 1).

2 - ой учебный вопрос: Стихийные бедствия геологического и метеорологического характера.

Стихийные бедствия геологического характера

Стихийные бедствия, связанные с геологическими природными явлениями, подразделяются на бедствия, вызванные землетрясениями, извержениями вулканов, оползнями, селями, снежными лавинами, обвалами, просадками земной поверхности в результате карстовых явлений.

Землетрясения – это подземные толчки и колебания земной поверхности, вызванные в основном геофизическими причинами.

В недрах Земли постоянно происходят сложные процессы. Под действием глубинных тектонических сил возникают напряжения, слои земных пород деформируются, сжимаются в складки и с наступлением критических перегрузок смещаются и рвутся, образуя разломы земной коры. Разрыв совершается мгновенным толчком или серией толчков, имеющих характер удара. При землетрясении происходит разрядка энергии, накопившейся в недрах. Энергия, выделившаяся на глубине, передается посредством упругих волн в толще земной коры и достигает поверхности Земли, где и происходят разрушения.

Размеры очага землетрясения обычно колеблются в пределах от нескольких десятков метров до сотен километров. Располагаются они в основном в земной коре, а также в верхней части мантии Земли.

Известны два главных сейсмических пояса: Средиземноморско-Азиатский, охватывающий Португалию, Италию, Грецию, Турцию, Иран, Сев. Индию и далее до Малайского архипелага, и Тихоокеанский, включающий Японию, Китай, Дальний Восток, Камчатку, Сахалин, Курильскую гряду.

На территории России примерно 28% районов сейсмически опасны. Районы возможных 9-балльных землетрясений находятся в Прибайкалье, на Камчатке и Курильских островах, 8-балльных – в Южной Сибири и на Северном Кавказе.

Основные параметры, характеризующие землетрясение, – их интенсивность и глубина очага. Интенсивность проявления землетрясения на поверхности Земли оценивается в баллах (табл.1).

Классификация землетрясений по интенсивности колебаний грунта на поверхности Земли

|

Балл |

Интенсивность землетрясения |

Краткая характеристика |

|

1 |

Незаметная |

Фиксируется только сейсмическими приборами. |

|

2 |

Очень слабая |

Ощущается людьми, находящимися в состоянии полного покоя. |

|

3 |

Слабая |

Ощущается лишь частью населения. |

|

4 |

Умеренная |

Легкое дребезжание и колебание предметов, посуды, стекол, скрип дверей. |

|

5 |

Довольно сильная |

Сотрясение зданий, колебание мебели, трещины в стеклах и штукатурке. |

|

6 |

Сильная |

Ощущается всеми. Падают со стен картины, откалываются куски штукатурки, трескаются стены, легкое повреждение зданий. |

|

7 |

Очень сильная |

Трещины в стенах каменных домов. |

|

8 |

Разрушительная |

Дома сильно повреждаются, частично обрушиваются. Памятники сдвигаются с места. |

|

9 |

Опустошительная |

Сильное повреждение и разрушение каменных домов. |

|

10 |

Уничтожающая |

Разрушение каменных построек. Искривление ж.д. рельсов. Оползни, обвалы, трещины. |

|

11 |

Катастрофическая |

Каменные дома совершенно разрушаются. Оползни, обвалы, широкие трещины в земле. |

|

12 |

Наиболее катастрофическая |

Ни одно сооружение не выдерживает. Огромные трещины в земле. Многочисленные оползни и обвалы. Возникновение водопадов, подпруд на озерах, изменение течения рек. |

Землетрясения классифицируются также и по причине их возникновения. Они могут возникать в результате тектонических и вулканических проявлений, обвалов (горные удары, оползни) и, наконец, в результате деятельности человека (заполнения водохранилищ, закачки воды в скважины).

Немалый интерес представляет классификация землетрясений не только по балльности, но и по частоте повторения в течение года на нашей планете. (табл. 2).