- •Глава I. Фехтование в советской системе физического воспитания

- •Глава II. Исторический очерк развития фехтования

- •Глава III. Понятия и термины в фехтовании

- •Глава IV. Классификация боевых действий и приемов фехтования

- •1. Атаки с непосредственным нападением:

- •2. Атаки с нападением после действия противника:

- •Систематика приемов фехтования

- •Глава V. Основы спортивной тренировки фехтовальщика

- •Типовая схема обучения приемам и действиям фехтования

- •Структура урока

- •Глава VI. Физическая подготовка фехтовальщика

- •Примерное соотношение общей физической, технической и тактической подготовки фехтовальщиков (в %)

- •Глава VII. Фехтование на рапирах

- •Задача 1. Обучение способу держания рапиры

- •Задача 2. Обучение управлению клинком рапиры за счет движения пальцев кисти

- •Задача 1. Обучение боевой стойке с оружием, поворотам на месте и в движении

- •Задача 2. Обучение переходу в исходное положение, приветствию и рапорту

- •Задача 3. Обучение «вольно» переходу в положение «к бою», и выполнение «сбора»

- •Задача 2. Совершенствование типовой боевой стойки и ознакомление с разновидностью боевых положений

- •Задача 3. Обучение передвижениям в боевой стойке*

- •Задача 4. Обучение передвижению в боевой стойке различными шагами вправо, влево, полушагами, двойными шагами и скачками

- •Задача 1. Обучение выпаду и возвращению с выпада назад

- •Задача 2. Совершенствование выпада в сочетании с различными передвижениями шагами вперед и назад

- •Задача 3. Обучение повторным выпадам в сочетании с передвижениями

- •Задача 4. Обучение приставному шагу и выпаду

- •Задача 5. Обучить скачку-выпаду и возвращению с шагом назад

- •Задача 1. Обучение 4-й и 6-й позициям, их переменам на месте, с передвижениями и выпадами

- •Задача 2. Обучение 7-й и 8-й позициям, их перемене в сочетании с 6-й и 4-й на месте, с передвижением и на выпаде

- •Задача 3. Обучение круговым переменам основных позиций и их различным сочетаниям

- •Задача 4. Ознакомление с дополнительными позициями и их переменой в разнообразных сочетаниях и с уклонением

- •Задача 5. Проведение соревнований на технику исполнения основных положений и движений

- •Задача 1. Обучение способам овладения соединением с оппозицией клинка

- •Задача 2. Обучение перемене соединения в основных позициях

- •Задача 3. Обучение двойной перемене соединения и их сочетаниям

- •Задача 4. Обучение упражнениям с клинком в перемене соединений, батманах, кругах и завязываниях

- •Задача 1. Обучение уколам одной вооруженной рукой из различных позиций и с переменой позиции

- •Задача 2. Обучение уколу с выпадом, на выпаде из различных позиций и с переменой позиций

- •Задача 4. Проведение соревнований на меткость поражения мишени уколом одной рукой и с выпадом

- •Задача 1. Обучение отбивам-уколам одной рукой и с выпадом по мишеням с закрепленной рапирой

- •Задача 2. Обучение уколам с оппозицией, отбивам-уколам одной рукой и с выпадом в чучело с помощью партнера, подающего оружие или подвижный рычаг

- •Задача 3. Обучение упражнениям в захватах, завязываниях и уколам в чучело с помощью партнера

- •Задача 1. Обучение движению броска «стрелой» без оружия

- •Задача 2. Обучить броску «стрелой» с уколом в маску (в ручную мишень, кольцо)

- •Глава VIII. Фехтование на саблях

- •Задача 1. Обучение держанию сабли и управлению клинком

- •Задача 2. Обучение строевым положениям и движениям

- •Задача 1. Обучение основным позициям и их переменам

- •Задача 2. Обучение сочетаниям позиций с передвижениями и выпадами

- •Глава IX. Фехтование на шпагах

- •Задача 1. Обучение позициям и их перемене

- •Задача 2. Обучение перемене позиций с уклонениями и на выпаде

- •Задача 1. Обучение основам техники простой атаки прямым уколом в туловище в различных тактических вариантах

- •Задача 2. Совершенствование простых атак в туловище уколами прямо или переводом

- •Задача 1. Обучение контратакам на подготавливающие действия партнера

- •Задача 2. Обучение контратакам с выигрышем темпа на атакующие действия партнера

- •Глава X. Общие основы тактики

- •Глава XI. Психологическая и волевая подготовка

- •I. Препятствия и трудности тактического характера:

- •II. Препятствия и трудности технического характера:

- •III. Экстраординарные препятствия и трудности:

- •Оглавление

- •Глава VIII. Фехтование на саблях

- •Глава IX. Фехтование на шпагах

- •Глава X. Общие основы тактики

- •Глава XI. Психологическая и волевая подготовка

Задача 1. Обучение держанию сабли и управлению клинком

|

Задания, команды |

Частные задачи и средства |

|

1. Взять саблю и освоить правильное держание |

а) взять саблю за рукоятку в кулак, сделать замах и обозначить удар саблей вперед, слегка сжав пальцы; б) освободить большой палец и поставить его на спинку рукоятки; в) взять правильно саблю и почувсвовать три точки опоры: указательный и большой пальцы и мякоть ладони у мизинца; г) проверить положение пальцев и свода в ладонной части |

|

2. Ощущать пальцами положение конца сабли |

а) «написание» различных фигур, цифр острием сабли; б) выстукивание концом сабли различных ритмов |

|

3. Ощущать положение и движение лезвия |

а) повороты лезвия вниз, вправо, вверх, влево; б) ведение лезвия в различных промежуточных направлениях с обозначением ударов по различной амплитуде |

Задача 2. Обучение строевым положениям и движениям

|

Задания, команды |

Частные задачи и средства |

|

1. Выполнять положения «смирно», «вольно», повороты на месте с оружием, при поворотах прижимать клинок к телу в вертикальном положении |

|

|

2. Принять исходное положение, лезвие клинка направлено вверх-вправо. Отдать приветствие в одну сторону и салют в три стороны, лезвие направлять в сторону выпрямления вооруженной руки |

|

|

3. Принять положение «к бою». «К бою готовьсь!», «Вольно!» |

а) принять положение «к бою» на два счета. Согнуть вооруженную руку в локтевом суставе, лезвие направить вниз-вправо, отставить левую ногу на полторы ступни; б) принять положение «к бою» на один счет слитно |

|

4. Выполнить сбор |

а) стучать пяткой о пол два раза; б) выпрямляя ноги, четко приставить левую ногу к правой и опустить вооруженную руку в исходное положение |

|

5. Принять положение «вольно» |

а) из исходного положения взять саблю лезвием вниз в обе руки, свободно их опустить и приставить левую ногу; б) поочередно перемещать вес тела с одной ноги на другую, максимально расслабляя мышцы всего тела |

Индивидуальное обучение проводится в процессе групповых занятий. Преподаватель подходит к каждому обучаемому в строю и проверяет правильность держания оружия, управления саблей, основные строевые приемы, дает указания, как исправить недостатки. Методические приемы обучения такие же, как и в фехтовании на рапирах.

Боевая стойка, передвижения в ней и выпад. Боевая стойка выполняется из исходного положения. Для этого надо отставить левую ногу по боевой линии примерно на полторы ступни назад и согнуть ноги так, чтобы колени были согнуты равномерно. Вооруженная рука, делая малый лицевой круг внутрь, мягко сгибается, кисть — немного ниже или на уровне локтя, острие оружия против правого глаза, лезвие направлено вперед-вниз-вправо. Невооруженная рука свободно согнута, кисть слегка сжата в кулак и упирается в талию тыльной стороной пальцами вниз, как в исходном положении (рис. 131, а, б).

Стопы располагают по боевой линии так, чтобы линия боя проходила ближе к середине левой стопы. Это позволяет лучше сохранять равновесие и более мощно передвигаться. Расстояние между ногами в боевой стойке равно примерно полутора-двум стопам. Однако это расстояние можно изменять. Фехтовальщики высокого роста стоят в более широкой стойке чаще, чем маленького роста.

От конституции спортсмена зависит также и высота боевой стойки. Высота боевой стойки и расстояние между ногами должны находиться в обратной зависимости: чем больше согнуты ноги, тем ниже и шире стойка, и наоборот. Однако наиболее характерны незначительные сгибания ног в стойке, естественность положения, делающие малозаметными разнообразные передвижения со скрещиванием ног.

Туловище в боевой стойке должно быть в полупрофиль к противнику. Чрезмерный поворот туловища закрепощает мышцы плечевого пояса, что затрудняет управление оружием. Поворот туловища грудью вперед увеличивает поражаемую поверхность и обусловливает более широкие движения защит.

Одним из важных факторов правильной боевой стойки является положение головы. Положение головы влияет на распределение тонуса мышц туловища. Очень важно держать голову в боевой стойке, свободно повернутой в сторону противника. Опускание головы вправо-вперед ведет к повышению тонуса мышц груди и плеча вооруженной руки. Слишком приподнятое положение головы вызывает перенапряжение мышц спины и плечевого пояса.

Варианты распределения веса тела в боевой стойке: равномерное распределение веса (рис. 132, а), вес тела находится преимущественно на правой ноге (рис. 132, б), вес тела больше на левой ноге (рис. 132, в). Чаще и в наиболее острые моменты боя фехтовальщики принимают боевую стойку с распределением веса тела больше на правую ногу. Такая боевая стойка облегчает выполнение движения ногой, стоящей сзади, которая может с большей силой и быстрее послать тело вперед. Для движения вперед не потребуется предварительного приближения линии тяжести тела к краю площади опоры (для выхода из положения относительного равновесия). Несмотря на то, что в такой боевой стойке небольшое перенесение веса тела вызывает некоторую загруженность правой ноги, ее движение вперед совершается с подъема пятки. Это более естественно, чем начинать движение с поднятия носка. Левое плечо не должно выходить за линию колена и носка левой ноги: Требования высокой маневренности, легкости и быстроты передвижений в фехтовании на саблях, применение бега и бросков «стрелой» приводят многих фехтовальщиков к использованию в бою стартообразной боевой стойки (рис. 132, г).

Передвижения в боевой стойке, выполняемые шагами и скачками вперед и назад различной длины, такие же, как в фехтовании на рапирах. Большое место имеют двойные шаги, передвижения бегом вперед и назад, шаги и скачки с большой глубиной продвижения, разнообразные передвижения прыжкового характера. При выполнении всех передвижений необходимо добиваться сокращения до минимума безопорного или одноопорного положения. Обязательным условием является постоянное сохранение устойчивого положения туловища в боевой стойке.

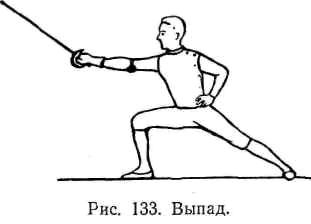

Выпад выполняется отведением, разгибанием и последующим толчком левой ноги с одновременным маховым движением правой. Левая нога, выталкивая тело вперед, не теряет соприкосновения с полом. Правая нога сильным маховым движением посылается вперед на расстояние примерно двух ступней и ставится перекатом с пятки на всю ступню. Туловище сохраняет почти то же положение, что и в боевой стойке, (рис. 133).

Наиболее распространенный вариант выпада — выпад, выполняемый из боевой стойки с распределением веса тела несколько больше на впереди стоящую ногу. Из этой стойки можно сделать и прыжковый выпад. Он выполняется по схеме типового выпада, но с большим приложением толчковых и маховых усилий левой и правой ног в первой фазе приема. При этом момент окончания толчка и маха приходится на фазу полета, во время которой фехтовальщик находится в безопорном положении. Приземление совпадает с окончанием выпада. Особое значение имеет прыжковый выпад для фехтовальщиков невысокого роста.

Если выпад применяется в атаках нескольких намерений, то для изменения линии удара или укола необходимо несколько позже начать активное маховое движение голенью правой ноги и толчок левой. Для этого выпад начинают с разгибания левой ноги и незначительного поднятия бедра правой ноги.

Выпад фехтовальщиков на саблях отличается от максимального выпада фехтовальщика на рапирах несколько меньшей длиной. При этом таз не проваливается низко, а находится на уровне бедра правой ноги. Левая нога при выпаде совершает поступательное движение вперед до момента постановки правой ноги на пол. Дальнейшее движение ее вперед не имеет смысла. Максимально длинный выпад (типа рапирного) применяется чаще в атаках по руке и в повторных атаках. При выполнении выпада туловище может сохранять то же положение, что и в боевой стойке. При максимально длинных выпадах туловище наклоняют вперед.

Вооруженная рука начинает свое движение вперед одновременно или несколько позже движения ног в выпаде, так как раннее выпрямление руки грозит получением удара в темп. Однако в процессе выполнения действия рука часто перегоняет ноги и противника поражают несколько раньше, чем он поставит правую ногу на пол. В движении выпада, рассчитанном на контрдействия противника или на ожидание его определенных реагирований в начальной фазе, возможно пассивное положение вооруженной руки, которая активизируется только после соответствующих реагирований противника. Невооруженная рука при выполнении выпада делает отмашку назад или сохраняет положение боевой стойки.

Возвращение с выпада применяется для ухода после выпада в боевую стойку. Выполняется отталкиванием правой ноги с одновременным сгибанием левой и последующей постановкой правой в положение боевой стойки так же, как в фехтовании на рапирах.

Шаг вперед и выпад используются в атаках с дальней дистанции. Для выполнения атаки с дальней дистанции применяют два способа слитного выполнения шага вперед и выпада: так называемый плавный и ударный трещоткой. Шаг вперед и выпад плавно сходен с техникой раздельного выполнения шага вперед и выпада, только делается он непрерывно и с большей скоростью. Техника выполнения щага вперед и выпада трещоткой сходна со скачком. Плавный шаг вперед и выпад чаще применяют в атаках с ограниченной глубиной продвижения, скачок вперед и выпад трещоткой — в атаках максимальной глубины и быстроты. Рациональное выполнение шага вперед и выпада как отдельного приема характеризуется энергичными махово-ударными движениями правой ногой как на шаг, так и на выпад с координированными сильными толчково-ударными движениями левой ногой также на скачке и выпаде. Правая нога делает движения со значительно большей амплитудой, чем левая.

Бросок «стрелой» применяется для внезапного поражения противника в атаках с дистанции большей, чем средняя. Бросок «стрелой» является эффективным средством нападения. Он находит широкое применение. Способы выполнения броска «стрелой» такие же, как и в фехтовании на рапире, — прыжком и набеганием.

Обучение боевой стойке, различным способам передвижений, выпаду и броску «стрелой» в сочетании с передвижениями и совершенствование их сочетаний проводятся так же, как и в фехтовании на рапирах, с учетом особенностей техники фехтования на саблях.

Позиции и их перемена.

3-я позиция — основная позиция фехтовальщика на саблях. Выгодность ее в том, что оружие угрожающе выдвинуто вперед и в то же время достаточно прикрывает поражаемую поверхность справа и снаружи (рис. 134, а). В этой позиции вооруженная рука полусогнута, кисть на уровне или немного ниже локтя. Острие сабли находится на высоте лба и направлено вперед-вверх, лезвие обращено вперед-вниз-вправо. Локоть убран внутрь.

4-я позиция предохраняет поражаемую поверхность от ударов и уколов слева-изнутри (рис. 134, б). В этой позиции вооруженная рука полусогнута, кисть на уровне или немного ниже талии, локоть убран внутрь. Клинок направлен влево-вверх, острие немного выше лба, лезвие обращено влево-вниз.

5-я позиция предохраняет от ударов по голове, служит вызовом на атаку в нижние линии. Вооруженная рука полусогнута, кисть правее и немного выше лба впереди локтя. Клинок и лезвие направлены влево и вверх-вперед, острие выше головы (рис. 134, в).

2-я позиция предохраняет от ударов и уколов в нижнюю часть внутренней и наружной линий. Вооруженная рука слегка согнута, кисть на уровне локтя, пальцы направлены вперед. Клинок справа, острие сабли ниже гарды и направлено вперед и вниз, а лезвие вправо и вверх (рис. 134, г).

1-я позиция предохраняет поражаемую поверхность от ударов и уколов в нижнюю внутреннюю линию. Вооруженная рука полусогнута, кисть на уровне локтя, против левого плеча. Клинок слева, острие сабли ниже гарды, направлено вниз и вперед, лезвие обращено влево и вверх (рис. 134, д).

6-я позиция предохраняет от ударов сверху и спереди. Вооруженная рука полусогнута, кисть левее лица и на уровне лба. Острие сабли направлено вправо и вперед, лезвие — вперед-вверх и влево.

Перемена позиций применяется с целью страховки поражаемой поверхности от ударов или уколов противника, для вызова атаки противника в открывающиеся при этом линии и для подготовки своей атаки. Перемена позиции выполняется направлением лезвия и острия в намеченную позицию с одновременным перемещением руки. Направление лезвия осуществляется движениями кисти в лучезапястном и локтевом суставах.

Глубина перемены позиции (величина сгибания вооруженной руки в позиции) зависит от дистанции, действий противника и своего замысла.

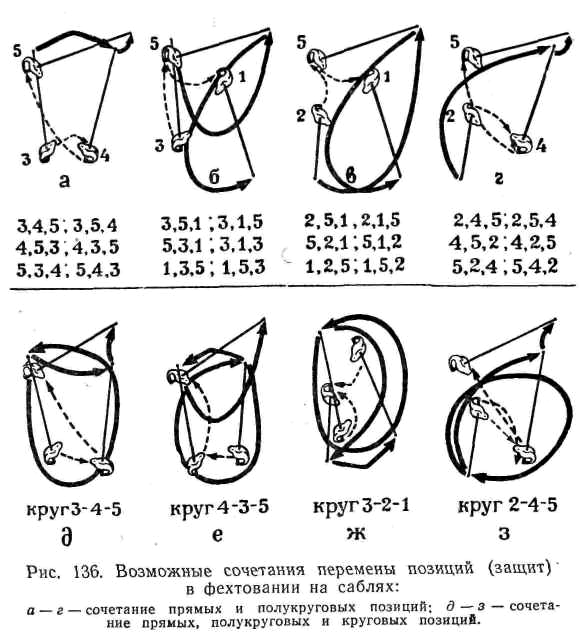

Переходы из одной позиции в другую могут быть такими же, как в фехтовании на рапире, — прямыми, полукруговыми и круговыми. Рекомендуемые перемены позиций и путь движения острия и вооруженной руки показаны на рис. 135, а—м. Возможные сочетания движений оружием при переменах позиций или защит даны на рис. 136, а—г. Варианты сочетания нескольких прямых и круговых позиций или защит показаны на рис. 136, д—з.

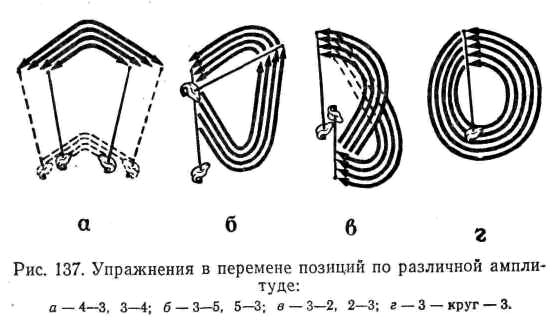

Полезными и необходимыми упражнениями для совершенствования защитных действий фехтовальщика на саблях являются упражнения на сочетание двух или нескольких позиций различной амплитуды, которые следует выполнять впереди себя и близко к туловищу (рис. 137, а—г).

Групповое обучение позициям и их переменам. В начале обучения изучают основные позиции — 3, 4, 5-ю, их сочетания, а затем дополнительные — 2-ю и 1-ю и упражнения в них.

Индивидуальное обучение позициям, их переменам в фехтовании на саблях такое же, как и в фехтовании на рапире. Кроме того, есть особенность в тренерской технике подачи оружия, которая заключается в том, что тренер приближает позиции к защитам. В этих целях при перемене позиции учеником тренер посылает свое оружие с движением удара в открытую линию ученика и требует принятия определенной позиции как защиты.