- •Содержание

- •Введение

- •Технология и организация каменных работ

- •1. Характеристики основных применяемых материалов и изделий

- •2. Организация и технология производства работ

- •3. Контроль качества и приемка работ

- •4. Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды

- •Список использованных источников

2. Организация и технология производства работ

Высокий уровень производительности труда каменщиков непосредственно зависит от рациональной организации выполнения каменных работ, которую обеспечивают проекты производства работ, технологические карты и карты трудовых процессов.

Процесс выполнения каменной кладки разделяют на комплексы основных и подсобных (вспомогательных) операций.

Основные операции связаны непосредственно с возведением каменных конструкций; подсобные - с перестановкой подмостей, подачей материалов на рабочие места и подготовкой их к использованию.

Каменную кладку выполняют, как правило, комплексные, а иногда и специализированные, бригады. В состав бригад входят звенья, выполняющие основные и подсобные операции.

Возводимые объекты делят в плане на участки, называемые захватками и делянками, а по высоте - на ярусы.

Число захваток и делянок определяет проект производства работ в зависимости от заданных сроков строительства, размеров строящегося здания, численного и квалификационного состава бригад и звеньев каменщиков и их выработки в смену или полусмену.

Для обеспечения поточной организации работ и равномерного использования труда работающих звеньев, машин и приспособлений каждая захватка или делянка должна иметь одинаковый объем основных и подсобных работ.

Организация

рабочего места труда каменщиков

Организация

рабочего места труда каменщиков

Рабочим местом каменщиков называется пространство, в пределах которого находится возводимая конструкция или ее часть, перемещаются рабочие, а также размещены требуемые для кладки материалы, инструменты и приспособления.

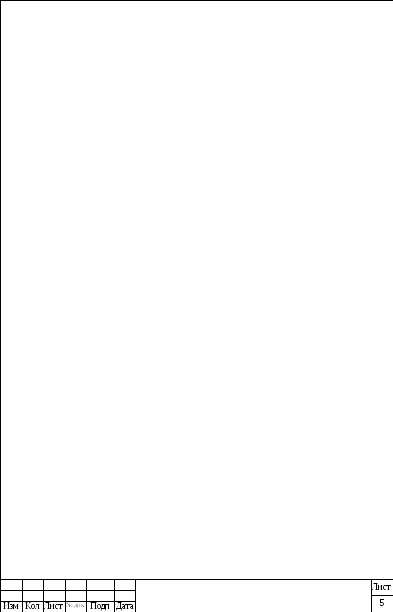

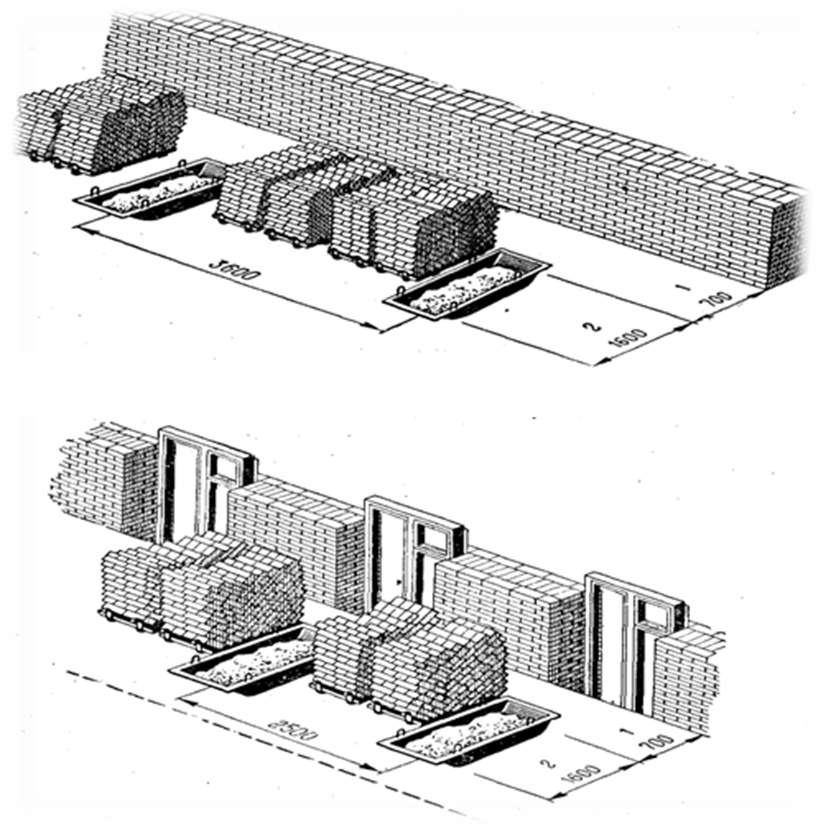

Рис. 1. Схема размещения материалов на рабочем месте при кладке стен: 1 — рабочая зона; 2 — зона материала

Рис1.

Рабочее место состоит из трех зон — рабочей; материалов и транспорта. Рабочая зона — полоса шириной 0,6—0,7 м между стеной к материалами — отводится для работы каменщиков. Под зону расположения материалов (пакеты кирпича, ящики с раствором и др.) отводят полосу шириной 1—1,1 м, а для зоны транспорта и прохода рабочих — 0,8 м. Общая ширина рабочего места звена каменщиков составляет 2,5— 2,6 м.

Материалы располагают так, чтобы их удобно было подавать к месту укладки. При возведении глухих стен чередуют вдоль фронта работ

Если в стенах имеются проемы, кирпич размещают против простенков, а раствор против проемов. Для кладки столбов кирпич располагают по одну сторону столба, а раствор — по другую. При кладке стен облегченной конструкции расположение кирпича надо чередовать с пакетами легкобетонных вкладышей. Возводя стены одновременно с их облицовкой, ширину зоны материалов увеличивают до 1,5 м, так как материалы должны быть расположены в два ряда: в первом кирпич и раствор, во втором — облицовочный материал.

До начала кладки любого вида приготовляют кирпич на 2—4 ч работы, причем раствор подают перед самым началом работы.

Производительность труда каменщиков в большой мере зависит от высоты уровня кладки. Наибольшей производительности каменщики достигают при укладке кирпича на высоте 0,5—0,6 м от уровня рабочего места. В начале кладки и с увеличением ее высоты производительность уменьшается. Учитывая это, ярус кладки по высоте принимают при толщине стены до 2,5 кирпича — 1,2 м, а при толщине 3 кирпича — 0,9 м.

Организация труда бригады каменщиков состоит в определении уровня специализации отдельных звеньев, их квалификационного и численного состава, что обеспечивает наибольшую производительность труда и высокое качество кирпичной кладки.

Рабочие операции, составляющие процесс кирпичной кладки, не равноценны по сложности. Закреплять порядовку, устанавливать причалку, выкладывать верстовые ряды, облицовывать кладку и контролировать ее качество должен высококвалифицированный каменщик, а подавать и расстилать раствор, раскладывать кирпич и класть забутку могут каменщики менее квалифицированные.

Процесс кирпичной кладки может быть организован поточно-расчлененным или поточно-конвейерным (кольцевым) методом.

При

поточно—расчлененном методе

бригада каменщиков занимает часть

здания, в пределах этажа, называемую

захваткой,

которую разбивают на делянки

и закрепляют за отдельными звеньями.

Количество делянок на захватке принимают

по числу звеньев в бригаде. При расчете

размеров делянок исходят из условия,

что за смену звено должно по всей длине

делянки выложить стену на высоту яруса

(1,1— 1,2 м).

При

поточно—расчлененном методе

бригада каменщиков занимает часть

здания, в пределах этажа, называемую

захваткой,

которую разбивают на делянки

и закрепляют за отдельными звеньями.

Количество делянок на захватке принимают

по числу звеньев в бригаде. При расчете

размеров делянок исходят из условия,

что за смену звено должно по всей длине

делянки выложить стену на высоту яруса

(1,1— 1,2 м).

Поточно-расчлененным методом работы ведут звенья — «двойка», «тройка», «четверка» и «пятерка». При возведении стен со сложным архитектурным оформлением или большим количеством проемов, столбов или стен толщиной 1 и 1,5 кирпича и перегородок кладку следует вести звеном «двойка». В таком звене каменщик V—VI разряда устанавливает причалку, укладывает кирпич и проверяет кладку, а каменщик III разряда перелопачивает в ящике раствор, подает и расстилает его, подает и раскладывает кирпич, помогает вести кладку забутки.

Кладку

стен толщиной более двух кирпичей при

цепной перевязке и толщиной более 1,5

кирпича — при многорядной целесообразно

вести звеном «тройка». В таком звене

каменщик V—VI разряда устанавливает

причалку, кладет версты и проверяет

правильность кладки; один из каменщиков

III разряда подает и расстилает раствор,

подает и раскладывает кирпич, а второй

— кладет забутку.

Кладку

стен толщиной более двух кирпичей при

цепной перевязке и толщиной более 1,5

кирпича — при многорядной целесообразно

вести звеном «тройка». В таком звене

каменщик V—VI разряда устанавливает

причалку, кладет версты и проверяет

правильность кладки; один из каменщиков

III разряда подает и расстилает раствор,

подает и раскладывает кирпич, а второй

— кладет забутку.

При возведении стен толщиной не менее двух кирпичей с облицовкой фасадов и установкой архитектурных деталей эффективны звенья «четверки», когда каменщик V—VI разряда вместе с каменщиком III разряда устанавливают элементы облицовки и крепят архитектурные детали, а двигающиеся за ними каменщики IV и III разряда выполняют кирпичную кладку.

При поточно-конвейерном (кольцевом) методе делянки не выделяют, а звенья-«шестерки» перемещаются по захватке вдоль возводимой стены и каждое звено кладет один ряд. Этот метод эффективен при возведении зданий несложной формы со стенами простой и средней сложности толщиной 2—3 кирпича, с проемностью до 40 % и малым объемом кладки внутренних стен. В звене «шестерка» работают «двойками». Первая «двойка» выкладывает наружную версту ряда, вторая — внутреннюю и третья — забутку. Двигаются «двойки» звена непрерывно по кольцу захватки.

Процесс выполнения каменной кладки включает следующие операции: установку порядовок и натягивание причалки; подготовку постели и разравнивание раствора; укладку камней на- постель с образованием швов; расшивку швов; проверку правильности кладки)

Порядовки устанавливают в углах, кладки, в местах пересечения стен и на прямых участках не реже чем через 12 м. Между порядовками натягивают причалку. Во избежание ее провисания под причалку через каждые 4…5 м укладывают на растворе маячные камни или деревянные бруски соответствующей толщины так, чтобы они выступали за плоскость кладки на 20…30 мм.

Причалку прижимают к маяку кирпичом, и она служит направляющей при укладке верстовых рядов кладки.

Подготовка постели предусматривает очистку поверхности и раскладку на ней камней.

Кирпич и керамические камни для кладки наружной версты раскладывают на внутренней половине стены, внутренней версты - на наружной половине

Раствор на постель подают чаще ковшовыми лопатами, а разравнивают кельмой.

Укладку

кирпича в конструкцию ведут способом

«вприсык», «вприсык с подрезкой» и

«вприжим». (Рис.2) Рис.2

Схема укладки кирпича: Укладка тычкового

ряда наружной версты «вприсык» (а),

вприсык с подрезкой» (б) и вприжим (в)

Рис.2

Схема укладки кирпича: Укладка тычкового

ряда наружной версты «вприсык» (а),

вприсык с подрезкой» (б) и вприжим (в)

Способ «вприсык» используют при кладке впустошовку. Кирпич укладывают без использования кельмы.

Раствор расстилают грядкой толщиной 20…25 мм, отступая от края стены на 20…30 мм. Ширина слоя раствора под тычковый ряд - 220… …230 мм, а под ложковый - 90… …100 мм. Вертикальный шов образуют путем загребания раствора из постели гранью укладываемого кирпича. Уложенный кирпич затем осаживают нажимом руки.

Способ «вприсык с подрезкой» используют при кладке с полным заполнением швов. Этот способ отличается от способа «вприсык» тем, что раствор расстилают, отступая от края стены на 10 мм, а при осаживании кирпича часть его выжимают на лицевую поверхность и подрезают кельмой.

Способ «вприжим» применяют при возведении сильно нагруженных конструкций. Раствор на постели также распределяют грядкой на расстоянии 10 мм от вертикальной плоскости стены. При укладке кирпича каменщик срезает кельмой с постели часть раствора, наносит его на грань ранее уложенного кирпича и зажимает укладываемым кирпичом, постепенно поднимая кельму. Кирпич осаживают и поправляют ударами рукоятки кельмы. Выжатый при этом раствор подрезают кельмой.

При укладке керамических камней ввиду их увеличенной высоты и массы нельзя использовать приемы, применяемые при выполнении кирпичной кладки, так как трудно обеспечить полное заполнение вертикальных поперечных швов и у каменщика быстро наступает усталость.

Укладку керамических камней выполняют следующим образом. (Рис.3) В тычковом ряду наружной версты камни предварительно раскладывают, (наверстывают) тычками на ложковую грань вплотную друг к другу у обреза внутренней стены с небольшим (50… 60 мм) свесом. После этого расстилают и разравнивают кельмой раствор под наружную версту и на наверстанных камнях. Затем камни с раствором берут поочередно двумя руками за тычковые грани и подносят к месту укладки, постепенно поворачивая постелью вниз, а гранью с раствором к ранее уложенному камню. Наконец, камень плотно прижимают к ранее уложенному и осаживают на постель руками. Выжатый раствор подрезают кельмой и сбрасывают на кладку.

Ложковый

ряд наружной версты выкладывают камнями,

которые предварительно наверстывают

на внутренней половине стены пустотами

вверх. Разровняв грядку раствора под

версту, берут камень левой рукой за

боковые грани и подносят к месту укладки.

После этого захватывают кельмой

необходимую для заполнения вертикального

шва порцию раствора из грядки и наносят

ее на тычковую грань ранее уложенного

камня. Затем камень опускают на постель,

плотно прижимают его к ранее уложенному

и осаживают нажимом руки. Чтобы раствор

с тычковой грани не стекал, его поддерживают

кельмой до тех пор, пока не зажмут

укладываемым камнем. Забутку выполняют

тычковыми рядами после укладки наружной

версты. Камни предварительно наверстывают

у обреза внутренней стены так же, как и

при кладке тычкового ряда наружной

версты. «Затем расстилают и разравнивают

раствор по наверстанным камням и

одновременно устраивают постель из

раствора для забутки. Укладку камней

выполняют аналогично укладке тычкового

верстового ряда.

Ложковый

ряд наружной версты выкладывают камнями,

которые предварительно наверстывают

на внутренней половине стены пустотами

вверх. Разровняв грядку раствора под

версту, берут камень левой рукой за

боковые грани и подносят к месту укладки.

После этого захватывают кельмой

необходимую для заполнения вертикального

шва порцию раствора из грядки и наносят

ее на тычковую грань ранее уложенного

камня. Затем камень опускают на постель,

плотно прижимают его к ранее уложенному

и осаживают нажимом руки. Чтобы раствор

с тычковой грани не стекал, его поддерживают

кельмой до тех пор, пока не зажмут

укладываемым камнем. Забутку выполняют

тычковыми рядами после укладки наружной

версты. Камни предварительно наверстывают

у обреза внутренней стены так же, как и

при кладке тычкового ряда наружной

версты. «Затем расстилают и разравнивают

раствор по наверстанным камням и

одновременно устраивают постель из

раствора для забутки. Укладку камней

выполняют аналогично укладке тычкового

верстового ряда.

Рис.3 Схема укладки керамических камней: а - тычкового ряда наружной версты; б - ложкового ряда наружной версты; в - забутки; г -тычкового ряда внутренней версты; д - ложкового ряда внутренней версты

Тычковый и ложковый ряды внутренней версты укладывают после устройства забутки. Способы укладки камней аналогичны способам укладки соответствующих рядов наружной версты. Разница состоит лишь в том, что при укладке ложкового ряда внутренней версты камни наверстывают не на внутренней половине стены, а на ее середине.

Кладку стен из мелких блоков выполняют по цепной системе перевязки швов. Допускается чередование одного тычкового и двух ложковых рядов с обеспечением взаимного смещения поперечных вертикальных швов на четверть или половину длины блока. Последовательность выполнения операций такая же, как и при укладке керамических камней. Первой выкладывают наружную версту, затем внутреннюю.

При

укладке тычковых рядов камни предварительно

раскладывают на наружной половине стены

тычками, а ложковой гранью вверх, на

расстоянии 80… 100 мм друг от друга и

600…800 мм от места укладки. Одновременно

с подготовкой постели на верхнюю ложковую

грань разложенных камней накладывают

в поперечном направлении Две полосы

раствора шириной 60…70 мм. Затем камень

берут двумя руками за тычковые грани,

укладывают на постель с одновременным

поворотом его на 90°, прижимают к ранее

уложенному и осаживают руками.

При

укладке тычковых рядов камни предварительно

раскладывают на наружной половине стены

тычками, а ложковой гранью вверх, на

расстоянии 80… 100 мм друг от друга и

600…800 мм от места укладки. Одновременно

с подготовкой постели на верхнюю ложковую

грань разложенных камней накладывают

в поперечном направлении Две полосы

раствора шириной 60…70 мм. Затем камень

берут двумя руками за тычковые грани,

укладывают на постель с одновременным

поворотом его на 90°, прижимают к ранее

уложенному и осаживают руками.

При укладке ложковых рядов камни по ходу кладки устанавливают тычком вверх на расстоянии друг от друга, равном длине камня. После этого устраивают постель из раствора и накладывают две полосы раствора на тычок таким образом, чтобы при укладке камня они образовали вертикальный шов. Камень укладывают двумя руками на постель, одновременно поворачивая его на 90°, прижимают к ранее уложенному и осаживают руками.

Тычковые и ложковые ряды внутренней версты выкладывают так же, как и наружной, только блоки раскладывают на внутренней половине возведенной стены.

Большое разнообразие природно-климатических и геологических условий на территории России, значительные колебания температур в течение года определяют применение специальных методов производства каменных работ при отрицательных температурах, в условиях сухого жаркого климата и в районах с повышенной сейсмической опасностью.

Одним из компонентов кладочных растворов является вода, обладающая способностью при отрицательной температуре переходить в твердое состояние - лед, увеличиваясь при этом в объеме на 9%, а в условиях сухого жаркого климата - быстро испаряться.

Замерзание воды приводит к прекращению процессов твердения цементных растворов, их разуплотнению за счет образования ледяных линз в швах кладки. В период оттаивания раствора его прочность снижается до нуля и происходит осадка кладочных швов и всей кладки.

Прочность раствора после оттаивания восстанавливается неполностью, особенно если замерзание раствора произошло в раннем возрасте до набора им определенной прочности.

Прочность раствора, после которой замораживание кладки уже не сказывается отрицательно на ее конечной прочности, называется критической. Она составляет примерно 20% расчетной прочности.

При производстве каменных работ в зимнее время обязательным является очистка кирпича от снега и наледи, строгое соблюдение толщины швов в пределах 8…12 мм, а также применение специальных мер, предупреждающих деформацию кладки в результате неравномерного ее оттаивания (временное крепление, защита наружных поверхностей от солнца, освобождение перекрытий от временных нагрузок).

В

зависимости от назначения здания или

сооружения, условий их эксплуатации,

времени воздействия постоянных и

временных нагрузок при выполнении

кладки в- условиях отрицательных

температур применяют следующие способы:

-

замораживание раствора в швах;

-

замораживание раствора в швах в сочетании

с оттаиванием его в кладке нижележащих

этажей;

-

использование растворов с противоморозными

добавками, обеспечивающими их твердение

при отрицательных температурах;

-

искусственный обогрев раствора в швах;

-

выполнение кладки в тепляках.

В

зависимости от назначения здания или

сооружения, условий их эксплуатации,

времени воздействия постоянных и

временных нагрузок при выполнении

кладки в- условиях отрицательных

температур применяют следующие способы:

-

замораживание раствора в швах;

-

замораживание раствора в швах в сочетании

с оттаиванием его в кладке нижележащих

этажей;

-

использование растворов с противоморозными

добавками, обеспечивающими их твердение

при отрицательных температурах;

-

искусственный обогрев раствора в швах;

-

выполнение кладки в тепляках.

Способ замораживания раствора предусматривает замерзание раствора в швах в процессе выполнения каменной кладки до набора им прочности. При оттаивании прочность раствора в швах снижается, в результате чего происходит осадка кладки. Она может быть неравномерной, что чревато потерей устойчивости кладки. Для предупреждения возникновения опасных деформаций кладки в период оттаивания и недопущения снижения ее конечной прочности применяют следующие меры: - подогрев кладочного раствора при его применении; - повышение прочности применяемого раствора при температуре среды (-4)…(-20) °С на одну марку, а при температуре ниже -20 5С на две марки; армирование углов и участков примыкания внутренних стен к наружным; - заанкеривание в кладку конструкций перекрытий.

В течение всего периода оттаивания за кладкой необходимо вести тщательное наблюдение и принимать меры по обеспечению устойчивости конструкций.

Способ замораживания нельзя использовать при кладке тонких сводов, конструкций, подвергающихся внецентренному сжатию, динамическим или вибрационным воздействиям в момент оттаивания, а также конструкций, возводимых из бутобетона и бута «под залив».

Способ замораживания раствора в сочетании с оттаиванием его в кладке нижележащего этажа позволяет сократить сроки строительства вследствие совмещения процессов возведения стен верхних этажей и отделки помещений нижних этажей. Искусственное оттаивание выполняют поэтажно с применением калориферов или тепловентиляционных установок до достижения раствором расчетной прочности, позволяющей вести кладку вышележащих этажей. Длительность и режим искусственного обогрева определяют расчетным путем с учетом температуры наружного воздуха, вида раствора и других факторов.

Использование растворов с противоморозными добавками основано на снижении температуры замерзания раствора, что обеспечивает частичное его твердение при отрицательной температуре. В результате к моменту замерзания раствор в кладке набирает прочность не менее критической, что повышает монолитность и снижает осадку кладки при оттаивании по сравнению со способом замораживания, а также позволяет получить без снижения конечную прочность кладки.

Количество

вводимых в раствор добавок зависит от

температуры наружного воздуха, ожидаемой

в первые 10 суток после возведения кладки,

а также от среднесуточной температуры

воздуха при производстве каменных

работ: чем ниже температура, тем больше

количество добавок. В качестве

противоморозных добавок применяют

нитрит натрия, поташ, хлористые соли

кальция и натрия.

Количество

вводимых в раствор добавок зависит от

температуры наружного воздуха, ожидаемой

в первые 10 суток после возведения кладки,

а также от среднесуточной температуры

воздуха при производстве каменных

работ: чем ниже температура, тем больше

количество добавок. В качестве

противоморозных добавок применяют

нитрит натрия, поташ, хлористые соли

кальция и натрия.

Добавки хлористого кальция и натрия применяют только в растворах для кладки подземных частей зданий и сооружений, так как они вызывают появление высолов на поверхности кладки. Растворы с противоморозными добавками не допускается использовать для кладки конструкций, эксплуатируемых при относительной влажности воздуха более 60% (мокрые цеха, бани, прачечные), так как они повышают гигроскопичность кладки.

Противоморозные добавки вводят одновременно с водой затворения при приготовлении раствора.

Искусственный прогрев раствора в швах кладки предусматривает поддержание положительной температуры раствора с момента укладки до приобретения им 20% проектной прочности; дальнейшее замораживание не приводит к потере конечной прочности. Для искусственного прогрева раствора в швах используют электрический ток, реже пар или горячий воздух.

Электропрогрев выполняют с помощью стержневых электродов диаметром 4…6 мм, укладываемых в горизонтальные швы (в армированных конструкциях в качестве электродов используют арматуру). Расстояние между электродами и подаваемое на них напряжение определяют расчетом в зависимости от температуры наружного воздуха и толщины кладки.

Электропрогрев швов применяют при возведении конструкций, рассчитанных на большие нагрузки или на раннее загружение. Тепляки применяют при возведении сравнительно небольших зданий и сооружений. С помощью нагревателей или калориферов в помещении тепляка поддерживают положительную температуру в пределах 5…10°С до достижения раствором требуемой прочности.