- •24. Эволюция творчетсва Ле к. От рационалистической арх-ры к пластичной. Основные сооружения.

- •25. Баухаус – арх-ра функционализма

- •26. Современное движение. Функционализм, конструктивизм.

- •27. Органичная архитектура. Новаторские пространственные композиции в творчестве Райт.

- •28. Модернизм – вторая волна 1940-1960гг. Проблемы реконструкции послевоенных городов.

- •29. Творческие постулаты Мис ван дер Роэ и их реализация.

- •30. Значение и результаты научных исследований в архитектуре функционализма

- •31. Регионализм и антимонументализм в архитектуре Нимейера

- •32. Экспрессионализм и неоэкспрессионизм в современной арх-ре. Мастера и произведения.

- •33. Деятельность э. Мендельсона

- •34. Регионализм в современной арх-ре и дизайне. Региональные черты в арх-ре Скандинавских стран

32. Экспрессионализм и неоэкспрессионизм в современной арх-ре. Мастера и произведения.

|

|

Экспрессионизм – в архитектуре представляет собой ветвь общего экспрессионистического направления в искусстве, объединившего литературу /Ф. Кафка/, музыку /А. Скрябин, А. Шёнберг, Г. Малер/, кино /Р. Вине, Р. Райнер/, изобразительные искусства /В. Кандинский, К. Кольвиц, П. Клее/.

Экспрессионистическим архитектурным произведениям присуща подчёркнутая эмоциональная выразительность композиции, иногда достигаемая за счёт заострённости, гротескности, нарочитой деформации привычных архитектурных форм, либо вообще отказа от них с формированием композиции по принципам скульптуры.

Центром возникновения архитектуры экспрессионизма в 1920-х гг. становится Германия, а её ведущими мастерами – Э. Мендельсон /1887- 1953/, Г. Шарун /1893-1972/, Г. Пёльциг /1969-1926/, Г. Хёринг /1882-1958 гг./.

Наиболее ярким в этот период было творчество Э. Мендельсона, осуществившего к началу 1930-х гг. большинство своих крупных произведений.

Символом экспрессионизма в архитектуре стало построенное им в 1921 г здание астрофизической лаборатории в Потсдаме, более известное под названием «Башня Энштейна». Оно запроектировано как своеобразное здание-скульптура с пластичными монолитными железобетонными формами, почти исключающими ортогональные сопряжения. В архитектуре башни её объёмная форма явно преобладает над решением внутренних пространств.

К середине 1930-х гг. экспрессионизм уходит с архитектурной сцены, чтобы в 1950-1970-х гг. проявится вновь; очень яркими произведениями, как архитекторов старшего /Ле Корбюзье, Г. Шарун/, так и среднего /Э. Сааринен, О. Нимейер, И. Утцон/ поколений. С 1950-х гг. направление получает наименование неоэкспрессионизма.

Характерные черты — возвращение к национальной специфике и романтизму XIX века, яркость и индивидуальность замысла, прямые отсылки к формам естественной природы при общей функциональности, чистоте линий, тяготении к современным материалам.

Часто среди приемов используют уменьшение ширины здания или только его опор к основанию – приём, неизбежно обеспечивающий экспрессионистический эффект.

Во второй половине ХХ в. эта идея реализуется в виде «опрокинутой» пирамиды – пирамиды, установленной на свою вершину. Первым таким реализованным проектом стало здание художественного музея в Каракасе /арх. О. Нимейер/, выполненное в виде опрокинутой пирамиды, установленной на краю крутого обрыва, что усугубило экспрессионизм композиции и позволило автору назвать свою работу «памятником для будущих поколений» /1956 г./.

Неоэкспрессионизм, опираясь во многом на достижения функционализма, внёс в него индивидуализирующее и эмоциональное начало. При этом достижению эстетического эффекта в архитектуре неоэкспрессионизма в значительной степени способствовало умелое использование выразительных особенностей новой техники.

В

1920-е – начале 1930-х гг. Э. Мендельсон

проектирует и строит много гражданских,

промышленных и многофункциональных

объектов в Берлине, Хёмнице, Штутгарте,

Бреслау, Ленинграде и др. городах. В этих

сугубо коммерческих объектах, где

объёмно-планировочная структура жестко

предопределена функционально-технологическими

требованиями, Мендельсон не отказывается

от экспрессионистических решений

композиции, заявленных им в 1919-1920-м гг.

эскизными проектами разнообразных

сооружений. Используя, подобно

функционалистам, современные ему

конструкции /каркас, ленточные окна,

плоские крыши и пр./, он отрицает их

композиционный аскетизм. В отличие от

ортогональных, монохромных решений

модернистов, Мендельсон использует

контраст ортогональных форм с

криволинейными, динамичную асимметрию,

выделяя объёмом или формой угловой

участок или торец здания, вводит в

композицию башенные объемы /чаще с

вписанной в них лестницей/, применяет

полихромные решения фасадов с контрастами

цвета и фактуры отделочных материалов

фасадов.

Эти

приёмы в разнообразных вариантах были

им применены для зданий многоэтажных

универмагов в Штутгарте, Бреслау,

Хёмнице. Наиболее ярко эти композиционные

приемы отражены в многофункциональном

здании с кинотеатром «Универсум» /ныне

театр Шаубюне/, построенном Мендельсоном

на Курфюрстендамм в Берлине в 1926 – 1928

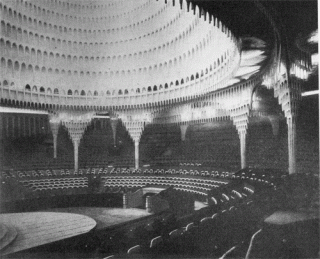

гг. Два концентрических подковообразных

объёма /зрительного зала и опоясывающего

его фойе/ поставлены на столбчатые опоры

и контрастны: нижний ? большего диаметра?

имеет по всей протяженности ленточные

окна, верхний? глухой. Контрастны они и

по цвету облицовки. Но наибольший

контраст предусмотрен автором между

низкими и криволинейными объёмами и

высокой башней ? плоской пластиной,

врезанной в этот объём. При этом башня

своей светлой облицовкой контрастирует

с темными тонами облицовки цилиндрических

объёмов.

Монотонным протяженным объёмам промышленных зданий /шляпная фабрика в Люкенвальде под Берлином, или белильного цеха текстильной фабрики в Ленинграде/ динамизм придавала врезка в основной объём технически обусловленных башенных объёмов.

К середине 1930-х гг. экспрессионизм уходит с архитектурной сцены, чтобы в 1950-1970-х гг. проявится вновь; очень яркими произведениями, как архитекторов старшего /Ле Корбюзье, Г. Шарун/, так и среднего /Э. Сааринен, О. Нимейер, И. Утцон/ поколений. С 1950-х гг. направление получает наименование неоэкспрессионизма.