- •Перспектива. Виды перспективы. Основные понятия

- •Уровень глаз

- •Линия горизонта

- •Точка схода

- •Линия схода

- •Точка зрения

- •Виды перспективы: Фронтальная (параллельная) перспектива

- •Вид спереди

- •Вид снизу

- •Вид сверху

- •Виды перспективы: Верхняя перспектива

- •Виды перспективы: Угловая перспектива

- •Принципы построения верхней перспективы

- •Светлота

- •Светлота и тон

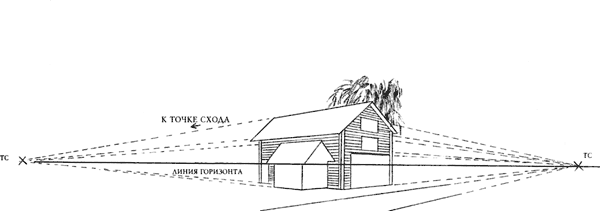

Виды перспективы: Угловая перспектива

![]()

Угловая

(косая) перспектива

– это самый распространенный вид

линейной перспективы, который

характеризуется наличием дух точек

схода, и более реалистичным изображением

предмета, внешний вид которого наиболее

соответствует тому, что человек видит

в реальной жизни.

Угловая

(косая) перспектива

– это самый распространенный вид

линейной перспективы, который

характеризуется наличием дух точек

схода, и более реалистичным изображением

предмета, внешний вид которого наиболее

соответствует тому, что человек видит

в реальной жизни.

Как уже говорилось, в угловой

перспективе используется две точки

схода (к этим точкам устремляются

два набора параллельных линий), в отличие

от фронтальной перспективы,

в которой используется только одна

точка схода (в этой точке сходятся все

линии уходящие в глубину рисунка).

При

построении угловой перспективы

(перспективы по двум точкам)

не используются горизонтальные линии,

так как изображаемый предмет располагается

под определенным углом к зрителю.

При

построении угловой перспективы

(перспективы по двум точкам)

не используются горизонтальные линии,

так как изображаемый предмет располагается

под определенным углом к зрителю.

Обе точки схода располагаются на линии горизонта, но при этом они могут находится за пределами границ рисунка, в виду того что расположение обоих точек схода внутри границ рисунка является на обязательным условием построения предмета в угловой перспективе.

При построении перспективы по двум точкам нужно следовать следующим правила ее построения:

-

только вертикальные линии будут параллельными;

-

вертикальные линии перпендикулярны линии горизонта или образуют при пересечении с ней угол в 90 градусов;

-

диагональные линии пересекают горизонт в обеих точках схода, а противолежащие диагонали пересекаются друг с другом.

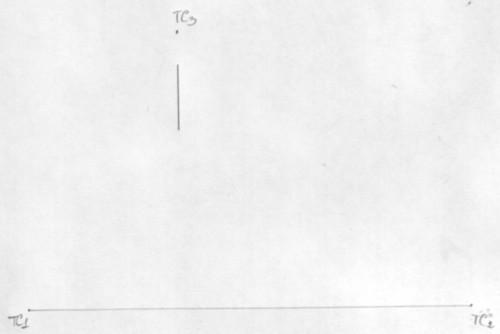

Принципы построения верхней перспективы

![]()

Верхняя

перспектива – это вид линейной

перспективы, при построении которой

используется набор из трех точек схода.

В виду того что построение является

довольно сложным – этот вид перспективы

используется редко.

Верхняя

перспектива – это вид линейной

перспективы, при построении которой

используется набор из трех точек схода.

В виду того что построение является

довольно сложным – этот вид перспективы

используется редко.

Верхняя (наклонная) перспектива используется, если нужно передать ощущение высоты изображаемого предмета, как будто зритель смотрит на него с высока, или же наоборот смотрит на высокий предмет снизу вверх.

Перед началом объяснения принципов построения в верхней (наклонной) перспективе, рассмотрим основные правила которые характерны данному виду перспективы.

Основные правила построения верхней перспективы по трем точкам схода:

-

горизонтальные и вертикальные линии не используются при построении;

-

диагональные линии пересекают горизонт в обеих точках схода, а противолежащие диагонали пересекаются друг с другом.

-

третий набор диагональных линий пересекается в третей точке схода.

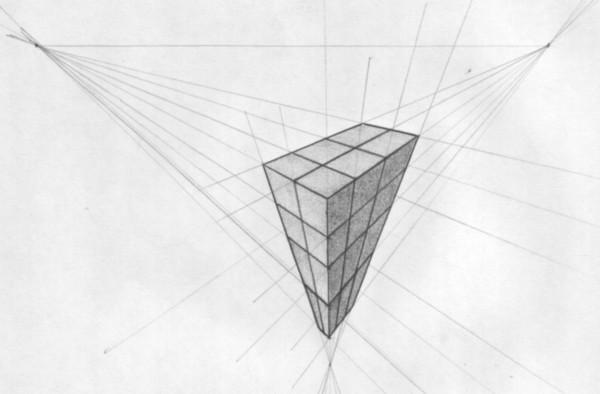

Приступим к построению простой геометрической фигуры в верхней перспективе.

Проводим линию горизонта и

располагаем на ней две точки схода,

третью же точку схода располагаем ниже

линии горизонта.

Проводим первую грань предмета

расположенную ближе всего к зрителю

(заметьте, что линия схода этой грани

будет стремится к третьей точке схода).

Соединяем вершины грани с точками схода

расположенными на линии горизонта.

Определяем место расположения второй

грани предмета: для этого проводим из

третьей точки схода линию вверх к линии

горизонта.

Проводим из третьей точки схода линию

вверх к линии горизонта – тем самим

определяя место расположения третьей

грани предмета.

Соединяем вершины второй и третьей

грани (линии схода которых соединяются

в третьей точке схода) с точками схода

на линии горизонта.

Наводим видимые грани предмета, там

самым заканчивая построение. В результате

у вас получится следующий предмет

изображенный в верхней перспективе:

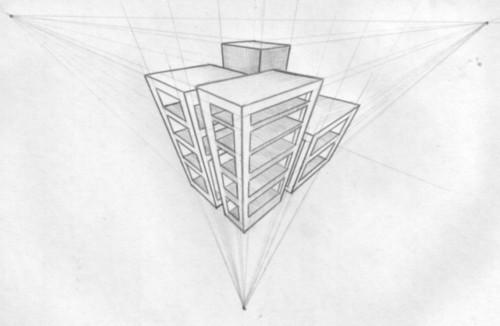

Теперь рассмотрим пример построения предмета в верхней перспективе, при третьей точке схода расположенной выше линия горизонта.

Построение происходит по тому же самому принципу, что был описан выше, но для наглядности все же рассмотрим основные шаги построения.

Итак, как и в примере выше, первое что

от вас требуется – это провести линии

горизонта и обозначить на ней точки

схода. Проводим первую грань предмета

сходящую в третью точку схода,

которая в этом примере будет располагаем

выше линии горизонта.

Затем соединяем вершины грани с точками

на линии горизонта.

Обозначаем грани предмета – линии схода

которых устремляются в третью точку

схода.

Соединяем вершины граней с точками

схода на линии горизонта – и в результате

получаем предмет расположенный выше

горизонта построенный в верхней

перспективе.

Для сравнения, вот так будет выглядеть

рисунок если вы на нем одновременно

расположите предметы находящиеся выше

и ниже линии горизонта.

Еще несколько примеров построения

предметов по трем точкам схода:

Советы:

-

для понимания и усвоения правил построения в перспективе лучше всего оттачивать свое мастерство на простых геометрических предметах, а уже потом пробовать усвоенные знания при рисовании более сложных вещей;

-

точки схода расположенные на линии горизонта лучше всего разносить на большое расстояние друг от друга во избежание значительного искажения предмета при построении.

СПЕКТРАЛЬНЫЙ СОСТАВ СВЕТА

Оптическая область спектра электромагнитные излучений состоит из трех участков: невидимых ультрафиолетовых излучений (длина волн 10—400 нм), видимых световых излучений (длина волн 400—750 нм), воспринимаемых глазом как свет и невидимых инфракрасных излучений (длина волн 740 нм — 1—2 мм).

Световые излучения, воздействующие на глаз и вызывающие ощущение цвета, подразделяют на простые (монохроматические) и сложные. Излучение с определенной длиной волны называют монохроматическим.

Простые излучения не могут быть разложены ни на какие другие цвета.

Спектр — последовательность монохроматических излучений, каждому из которых соответствует определенная длина волны электромагнитного колебания.

При разложении белого света призмой в непрерывный спектр цвета в нем постепенно переходят один в другой. Принято считать, что в некоторых границах длин волн (нм) излучения имеют следующие цвета:

390—440 – фиолетовый 440—480 - синий 480—510 – голубой 510—550 – зеленый 550—575 - желто-зеленый 575—585 - желтый 585—620 – оранжевый 630—770 – красный

Глаз человека обладает наибольшей чувствительностью к желто-зеленому излучению с длиной волны около 555 нм.

Различают три зоны излучения: сине-фиолетовая (длина волн 400—490 нм), зеленая (длина 490—570 нм) и красная (длина 580—720 нм). Эти зоны спектра являются также зонами преимущественной спектральной чувствительности приемников глаза и трех слоев цветной фотопленки. Свет, излучаемый обычными источниками, а также свет, отраженный от несветящихся тел, всегда имеет сложный спектральный состав, т. е. - состоит из суммы различных монохроматических излучений. Спектральный состав света — важнейшая характеристика освещения. Он непосредственно влияет на светопередачу при съемке на цветные фотографические материалы.

Один и тот же цвет может быть получен смешением различных излучений. Цвета излучений, имеющие различный спектральный состав, но визуальна воспринимающиеся одинаковыми, называются метамерными.

Метамерные цвета играют большую роль в практике цветных съемок, так как источники света, имеющие одинаковый цвет, но различный спектральный состав, могут давать заметные изменения цветовых соотношений на цветной пленке. Это важно учитывать при использовании смешанного освещения.

Фотопленки же в зависимости от назначения могут иметь наибольшую чувствительность к любым участкам спектра.

АХРОМАТИЧЕСКИЕ И ХРОМАТИЧЕСКИЕ ЦВЕТА Все цвета можно разделить на две категории. Ахроматические (бесцветные) —белый, серый и черный —не имеют цвета и отличаются друг от друга только по тону. Но у этих цветов большие изобразительные возможности. Человеческий глаз способен отличить по тональности до 300—400 переходных оттенков от белого к черному цвету . На простом примере легко убедиться, как отличаются друг от друга ахроматические цвета по светлоте. Если сравнить между собой белый цвет бумаги, гипса и белил (гуашь, темпера, масло), то окажется, что одни из них светлее, чем другие. Черные цвета тоже неодинаковы, например, черный бархат темнее черного сукна, а черное сукно темнее черного ситца. Но больше всего градаций дают многочисленные серые тона. Остальные цвета в отличие от ахроматических называются цветными, или хроматическими.