- •Методическая разработка

- •1.3 Требования к исходному уровню знаний.

- •2. Материальное оснащение.

- •3. Контрольные вопросы из смежных дисциплин.

- •4. Контрольные вопросы по теме занятия.

- •4. Практическая часть занятия.

- •5. Ход занятия.

- •1. Механизмы возникновения и характеристики болевого синдрома при заболеваниях почек и мочевыводящих путей. Особенности болевого синдрома при почечной колике.

- •2. Расстройства мочеотделения при заболеваниях мочевыделительной системы: причины и механизмы возникновения, характеристики, диагностическое значение.

- •4. Что представляет симптом Пастернацкого, какова техника его выявления, диагностическое значение?

- •5. Перкуссия и пальпация мочевого пузыря: методика выполнения, диагностическое значение.

- •6. Правила и техника пальпации почек, диагностическое значение.

- •8. Методика выслушивания почечных артерий

- •9. Общий анализ мочи. Исследование физичеких свойств мочи.

- •10. Химическое исследование мочи (реакция мочи, протеинурия, глюкозурия, билирубинурия, уробилирубинурия, кетонурия) и его диагностическое значение.

- •11. Микроскопическое исследование мочевого осадка.

- •12. Методы количественной оценки форменных элементов крови в моче (Нечипоренко, Аддиса-Каковского).

- •Проба Реберга

- •6. Вопросы для самоконтроля знаний. Задания для тестового контроля.

- •7. Литература.

Проба Реберга

Для оценки состояния парциальных функций почек применяется принцип определения клиренса, или коэффицента очищения плазмы крови от различных веществ. Для определения скорости клубочковой фильтрации используется клиренс тех веществ, которые выводятся из организма только путем фильтрации в почечных клубочках, не реабсорбируются и не секретируются эпителием канальцев. К таким веществам относятся инсулин и креатинин. Для определения скорости клубочковой фильтрации по клиренсу эндогенного креатинина используется проба Реберга – Тареева. Мочу собирают в виде двух часовых порций. Утром больной выпивает 300 – 400 мл воды или чая (для получения достаточного минутного диуреза) и мочится в унитаз. Строго через час больной мочится в отдельную посуду (1 порция мочи), еще через час собирают 2 порцию мочи. Кровь из вены для определения концентрации креатинина в плазме берут утром натощак, однократно, так как уровень креатинина в течение суток не изменяется. В лаборатории в каждой часовой порции определяют объем мочи, минутный диурез и концентрацию креатинина.

По формуле для каждой порции мочи вычисляется клиренс эндогенного креатинина:

F = (N/P) ´ V, где:

F – клубочковая фильтрация;

N – концентрация креатинина в моче;

P – концентрация креатинина в плазме крови;

V – минутный диурез.

У здорового человека клиренс эндогенного креатинина колеблется от 80 до 180 мл /мин, в среднем 100 – 120 мл /мин.

Канальцевую реабсорбцию, которая отражает суммарную концентрационную функцию, можно определить по формуле:

R = (F – V) / F ´ 100%, где:

R – канальцевая реабсорбция;

F – клубочковая фильтрация;

V – минутный диурез

В норме канальцевая реабсорбция составляет 98 – 99%.

При хронических заболеваниях почек происходит снижение клубочковой фильтрации и канальцевой реабсорбции, причем более выраженное снижение клубочковой фильтрации характерно для хронического гломерулонефрита, а канальцевой реабсорбции — для пиелонефрита.

Для оценки функционального состояния почек кроме пробы по Зимницкому и пробы Реберга проводят также биохимическое исследование крови на содержание мочевины и креатинина. В норме в сыворотке крови содержание мочевины - 2,5-8,32 ммоль/л, а креатинина - 0,06-0,12 ммоль/л. При почечной недостаточности их содержание в сыворотке крови значительно возрастает.

Инструментальные методы исследования почек и мочевыводящих путей (рентгенологическое и ультразвуковое исследование, пункционная биопсия почек).

Радиоизотопная ренография (РРГ) — наиболее распространенная методика исследования, позволяющая оценить степень кровоснабжения почек, функциональную активность проксимальных отделов канальцев по транспорту изотопов, состояние собирательной системы почек. Для проведения исследования используется гиппуран, меченный изотопами йода (131 I и 125 I), который избирательно накапливается и выводится в основном почками. Процесс поступления изотопа в мочевые пути и выведения его из организма, отражающий функциональное состояние почек в целом, проявляется изменением интенсивности у-излучения в поясничной области. Это излучение улавливается детекторами, расположенными в области проекции почек. В них у-излучение преобразуется в электрические импульсы, которые регистрируются на самописце в виде кривых — ренограмм. Для определения скорости очищения крови от изотопа (клиренс крови) третий детектор закрепляется над областью сердца исследуемого. Изотопную ренографию проводят лицам с патологическими изменениями в моче, при росте уровня азотистых шлаков в крови, больным со значительным повышением АД, при стойком характере болей в поясничной области. Исследуемого усаживают в кресло вертикально. Датчики устанавливают перпендикулярно поверхности спины пациента над проекцией почек. Третий датчик (клиренс крови) крепят над прекардиальной областью. После чего вводят внутривенно гиппуран, меченный изотопами йода с поправкой на массу исследуемого. Исследование в большинстве случаев продолжается 18—20 мин. Большого информируют о необходимости опорожнения мочевого пузыря в ближайшее время после процедуры.

Радиоизотопная ренограмма включает три кривых (рис.1), отражающих динамику у-излучения над почками и сердцем (клиренс крови). Каждая кривая над почками состоит из трех сегментов: сосудистого (А), секреторного (В) и экскреторного (С).

Первый сегмент соответствует поступлению изотопа в сосудистое русло почки и отражает ее васкуляризацию. Продолжительность записи этого сегмента должна составлять не более 40-50с. Второй сегмент рено-граммы более медленный, подъем кривой фиксируется в течение 3-5 мин и отражает накопление изотопа клетками проксимальных отделов канальцев. После достижения максимума накопления начинается транспорт гиппурана в просвет почечных канальцев, чему соответствуют снижение активности у-излучения над почкой и начало третьего сегмента ренограммы. Спустя 15-20 мин от начала исследования эта кривая переходит в плато, указывая на отсутствие у-излучения в области почек и на необходимость прекращения записи.

Величина клиренса характеризует суммарную очистительную функцию почек. Кривая клиренса выглядит в виде двух сегментов: 1- крутой линии, пик которой достигается через 2—5 с после поступления изотопа в кровяное русло, и 2 - пологого снижения, скорость которого зависит от функции почек.

В клинической практике принято оценивать три показателя: Т макс — время максимального подъема ренограммы (в норме до 5 мин);

Т '/2 экскр - период полувыведения (в норме 8—10 мин);

Т '/2 клиренса - период полуочищения крови (в норме 5—7 мин, или

50 %, показатель Winter).

Рис. 1. Радиоизотопная ренограмма в норме.

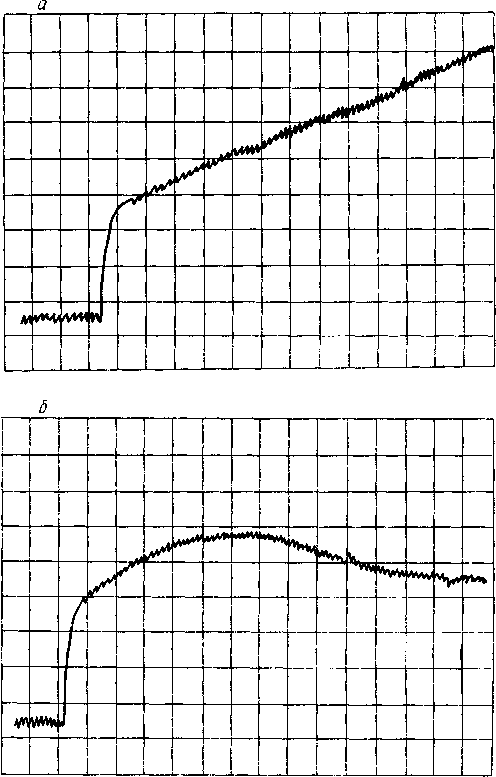

Различают три основных типа патологических ренограмм, встречающихся при различных заболеваниях почек и других органов: обструктивный, паренхиматозный и афункционадьный. В зависимости от вида и фазы патологического процесса может наблюдаться целый ряд переходных типов радиоизотопных ренограмм.

Обструктивный тип кривой отмечается при полном прекращении оттока мочи из почки, характеризуется нормальным или незначительно сниженным сосудистым сегментом, переходящим в постоянно увеличивающийся секреторный сегмент. Экскреторный сегмент отсутствует. Высота сосудистого сегмента зависит от кровообращения в почке, а крутизна секреторного — от степени обтурации мочевых путей и от функционального состояния почек. Такой тип ренограммы наблюдается при острой закупорке мочеточника камнем, его спазме или сдавлении близко расположенным опухолевым или воспалительным инфильтратом (в таких случаях обструктивная кривая фиксируется над двумя почками).

При частичном нарушении пассажа мочи из почки вследствие мочекаменной болезни, воспалительных, дегенеративных и склеротических процессов в паренхиме, при которых страдают клетки эпителия проксимальных отделов канальцев, получают кривую записи паренхиматозного типа ренограммы. Она характеризуется различной степени снижением сосудистого сегмента, связанным с гибелью функционирующих нефронов. Секреторный сегмент при этом удлинен, а экскреторный более пологий. Уменьшение сосудистого и секреторного сегментов обусловлено нарушением почечного кровообращения, интерсгициальным отеком паренхимы и замещением ее фиброзной тканью. Удлинение экскреторного сегмента в таких случаях вызвано не столько обструкцией канальцев, собирательных трубок и более крупных коллекторов воспалительным и дистрофическим детритом, спущенными клетками почечного эпителия, сколько снижением количества мочи и нарушениями транспорта изотопа клетками проксимальных отделов канальцев.

Хронические заболевания почек в далеко зашедших стадиях ( хронический гломерулонефрит, хронический пиелонефрит, нефроангиосклероз при артериальной гипертензии, сахарном диабете) приводят к симметричным изменениям ренограммы паренхиматозного типа.

При урологических заболеваниях, носящих односторонний или двусторонний характер (но с преимущественным поражением одной из почек), изотопная ренограмма показывает асимметричные кривые, отражающие степень поражения почек.

Афункциональный тип кривой ренограммы свидетельствует об отсутствии функции эпителия проксимальных отделов канальцев вследствие тотального замещения их склеротической тканью. Ренограмма такой почки представлена низким сосудистым сегментом и прямой линией без выделения секреторного и экскреторного сегментов. Такую ренограмму можно получить на стороне врожденного или ятрогенного (нефрэктомия) отсутствия почки, при полной окклюзии почечной артерии атеросклеротической бляшкой, врожденной гипоплазии почки с отсутствием элементов паренхимы и при других почечных аномалиях.

Двусторонние афункциональные кривые характерны для конечной стадии заболеваний почек любой этиологии с исходом в нефросклероз, проявляющийся хронической почечной недостаточностью.

Рис. 2. Типы кривой радиоизотопной ренограммы:

а – обструктивный; б – паренхиматозный.

Инструментальные методы исследования почек и мочевыводящих путей.

К основным рентгенологическим методам относятся обзорная и экскреторная урография. Обзорная урография позволяет определить положение и размеры почек, наличие конкрементов в почках, мочевых путях и мочевом пузыре. Экскреторная урография показана больным при достаточной азотовыделительной функции почек в целях определения анатомического и функционального состояния почек, почечных лоханок и мочевого пузыря. Для ее проведения используют йодсодержащие рентгенконтрастные вещества (урографин, сергозин, уротраст и др), которые вводят внутривенно струйно. Первый рентгеновский снимок делают на 1 минуте, следующие снимки получают на 5, 10, 15, 20, 30, 45 и 60 минутах после введения контрастного вещества. Этот метод позволяет определить форму, размеры, положение почек, их чашечек, лоханок, мочеточников и мочевого пузыря, а также судить о выделительной функции почек.

Сканирование почек поизводится с помощью неогидрина, меченного радиоактивной ртутью Hg203. При помощи данного метода можно получить информацию о контурах почек, их размерах, форме, а также определить нефункционирующие участки паренхимы.

Один из наиболее информативных методов – ультразвуковая эхография. При УЗИ почек четко определяются их размеры, положение, соотношение паренхимы и чашечно-лоханочной системы, хуже сканируются сосуды почки, мочеточники. УЗИ почек позволяет исключить опухоли, кистозные образования, конкременты, абсцессы почек, пио- и гидронефроз.

При диагностике многих заболеваний почек важная роль отводится пункционной биопсии почек и гистоморфологическому исследованию пунктата. Показания к пункционной биопсии – необходимость уточнения диагноза при диффузных и очаговых заболеваниях почек, а также в целях выбора и назначения более рациональной терапии.

Биопсия осуществляется специальными иглами и может быть выполнена одним из трех методов:

1) закрытая (чрезкожная) биопсия – при этом игла вводится в ткань почки через небольшой прокол кожи, который делается ланцетом;

2) при биопсии полуоткрытым методом после надреза кожи и подкожной клетчатки длиной 2 – 2,5 см ниже и вдоль XII ребра от края длинной мышцы спины пальцем раздвигают мышцы до тех пор, пока не удается прощупать полюс почки. Затем под контролем пальца берут пунктат почки;

3) при открытом методе операционным путем обнажается почка и пункционной иглой берется кусочек почечной ткани для гистоморфологического исследования.

Сканирование почек производится с помощью неогидрина, меченного радиоактивной ртутью Hg 203. При помощи данного метода можно получить информацию о контурах почек, их размерах, форме, а также определить нефункционирующие участки паренхимы.