- •Оглавление

- •Введение

- •1. Географические карты

- •1.1. Определение географических карт

- •1.2. Элементы географических карт

- •1.3. Отличительные особенности и свойства карт

- •1.4. Классификация географических карт

- •1.5. Другие картографические произведения

- •2. Математическая основа карт

- •2.1 Общие понятия о фигуре и размерах Земли

- •2.2. Элементы математической основы

- •2.3. Общие понятия о картографических проекциях

- •2.4. Понятие о равноугольной поперечно-цилиндрической проекции Гаусса – Крюгера

- •3. Картографические знаки. Надписи на географических картах

- •3.1. Картографические условные знаки

- •3.2. Надписи на географических картах

- •3.3. Транскрипция географических названий

- •4. Картографическая генерализация

- •4.1. Сущность и факторы генерализации

- •4.2. Виды генерализации

- •5. Особенности изображения элементов содержания на картах разных масштабов

- •5.1. Изображение гидрографии и ее генерализация. Особенности изображения морей. Типы морских берегов и их характеристика

- •5.2. Изображение населенных пунктов и их классификация

- •5.4. Изображение рельефа. Общие сведения

- •5.5. Изображение растительного покрова и грунтов. Их классификация

- •6. Редактирование и составление картографических произведений

- •6.1. Источники для создания картографических произведений. Виды и классификация источников

- •6.2 Краткая характеристика основных этапов создания карт

- •6.3. Редактирование карт. Редакционно-подготовительные работы

- •6.5. Составление карты

- •7. Государственные топографические карты масштабов 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000

- •7.1. Назначение, содержание, математическая и геодезическая основы крупномасштабных топографических карт

- •7.2. Изображение гидрографии и ее генерализация на крупномасштабных топографических картах

- •7.3. Изображение населенных пунктов и их генерализация на крупномасштабных топографических картах

- •7.4. Изображение путей сообщения и их генерализация на крупномасштабных топографических картах

- •7.6. Изображение растительного покрова и грунтов и их генерализация на крупномасштабных топографических картах

- •7.7. Изображение границ и их генерализация на крупномасштабных топографических картах

- •8. Теоретические основы цифровой картографии

- •8.1. Сущность и задачи курса «Цифровая картография»

- •8.2. Определения цифровых и электронных картографических произведений

- •8.3. Понятие геоинформационных систем (ГИС)

- •8.4. Картографические базы и банки данных

- •8.5. Способы представления графических изображений. Растровые изображения

- •8.6. Векторизация изображения

- •8.7. Топология и топологические отношения в цифровой карте

- •8.9. Устройства вывода цифровой информации

- •8.10. Аппаратное обеспечение процессов картоиздания

- •8.11. Программное обеспечение картосоставительских и картоиздательских работ. Функциональные возможности программного обеспечения

- •8.12. Технология создания цифровых карт с помощью персонального компьютера

- •Библиографический список

Для каждой из этих форм данных используется ряд различных форматов, мы же ознакомимся с форматом MapInfo.

Формат Таблицы (Table) является внутренним форматом графических данных ГИСпакета MapInfo. Карта в MapInfo может состоять из нескольких слоев. Кроме слоев с объектами таблиц MapInfo, в окне Карты могут быть показаны слои с растровым изображением, тематические слои и Косметический слой. Каждый файл в таблице имеет одно и то же имя, но разное расширение. Главный файл – это файл прямого доступа с расширением .TAB, файл с графической информацией – .MAP, файл с атрибутивными данными – .DAT и индексные файлы имеют расширение – .ID.

Чтобы не тратить достаточно много времени на открывание таблиц и размещение окон Карт и Списков на экране, эту информацию можно запомнить. MapInfo позволяет сохранить сведения о состоянии экрана в данный момент сеанса в Рабочем Наборе. Файл Рабочего Набора содержит список используемых Таблиц. Специальный Рабочий Набор сохраняется при закрытии программы MapInfo. Рабочему Набору дается имя MapInfo.wor и в нем запоминаются все окна и таблицы, которые оставались открытыми на момент закрытия рабочего окна

MapInfo.

8.6. Векторизация изображения

Преобразование растрового изображения в векторное называется векторизацией.

Векторизация в настоящее время осуществляется по сканированным изображениям, как правило, в специализированных программах – векторизаторах.

Существует три способа векторизации: ручной, полуавтоматический и автоматиче-

ский. При ручной векторизации объекты отслеживаются по его изображению на растре мышкой компьютера. Для векторизации линии в ручном режиме нужно последовательно указывать основные положения ее вершин левой кнопкой мыши. При полуавтоматической векторизации необходимо указать точку в любом месте трассируемой линии и программа сама отслеживает данную линию. В автоматическом режиме также нужно указать исходную точку на растре для отслеживания линии. Недостатком автоматического режима является то, что объект распознается с невысокой точностью и растр должен быть очень хорошего качества. Лучше всего векторизовать в автоматическом режиме расчлененные издательские оригиналы. Положительной стороной автоматической векторизации является то, что в любой момент можно прервать автоматическую трассировку и пройти «сложный» участок в ручном режиме. Например, трассируя реку и дойдя до места, где к ней примыкает приток, можно вручную указать дальнейшее направление трассирования. Исполнитель при этом должен постоянно следить за работой программы и подправлять трассировку вручную. В результате не всегда бывает удобно работать в этом режиме. Поэтому на производстве получили более широкое применение программы полуавтоматической и ручной векторизации.

Векторизация должна осуществляться очень аккуратно, необходимо всегда следить за тем, чтобы трассируемая линия была плавной кривой, и не было схода линий с растровой подложки.

8.7. Топология и топологические отношения в цифровой карте

Определение топологии происходит от греческого (topos – место), в БСЭ – «раздел математики, изучающий топологические свойства фигур, т .е. свойства, не изменяющиеся при любых деформациях, производимых без разрывов и склеиваний. Так, окружность, эллипс, контур квадрата имеют одни и те же топологические свойства, т. к. эти линии могут быть деформированы одна в другую описанным выше способом; в то же время кольцо

135

икруг обладают различными топологическими свойствами: круг ограничен одним контуром, а кольцо – двумя».

Применительно к картографии можно сказать, что топологические отношения между объектами – это определение пространственных и логических связей между ними (их смежность, соседство, пересечения и др.).

Все данные на цифровой карте подразделяют на пространственные и семантические

(атрибутивные).

Пространственная информация – описывает положение и плановые очертания объ-

ектов в координатах. Каждый объект задается набором координат, которые описывают его местоположение и пространственную привязку. Например, у точечных объектов метрическое описание представлено координатами одной точки. Площадные объекты описываются последовательностью координат точек.

Семантическая (атрибутивная) информация – числовая и текстовая информация об объектах. Семантическая информация описывает качественные и количественные характеристики объектов.

Все объекты цифровой карты находятся в пространственной и логической зависимости между собой (соседство, пересечение и др.). Другими словами можно сказать, что все объек-

ты имеют пространственно-логические связи.

Пространственно-логические связи условно делят на метрические и логические связи.

Кметрическим связям относятся: совмещение объектов, наложение объектов друг на друга, примыкание, продолжение на смежном листе. Этот тип связи на картах передается установлением одной или нескольких общих точек двух объектов. Например, при совмещении двух объектов координаты каждой точки метрики одного объекта должны совпадать с каждой точкой другого объекта, находящегося с ним в пространственной связи.

Клогическим связям относят связи между объектами, которые не имеют пространственную связь, но имеют непосредственное отношение друг к другу. Например, внутренний

ивнешний контуры объекта должны быть связаны логически; формирование единого водотока, имеющего общее название и разделенного на элементы по разным причинам, например, прерывание его водоемами, изменение ширины и др.

Рассмотрим основные требования к формированию пространственно-логических связей объектов. Подробное рассмотрение правил цифрового описания картографической информации и требований к формированию пространственно-логических связей объектов изложено в документах [6,7,8].

Представление объектов цифровой топографической карты. По характеру локали-

зации объекты карты подразделяются на внемасштабные, линейные, площадные и текст. Отсюда объекты цифровой карты можно представить тремя основными видами графических примитивов: точками, линиями и полигонами.

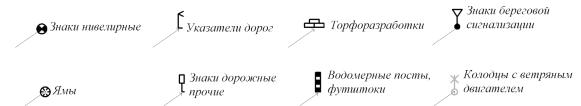

Точечные объекты являются внемасштабными объектами, имеют главную точку, положение которой определяется парой координат X, Y (см. подразд. 2.1).

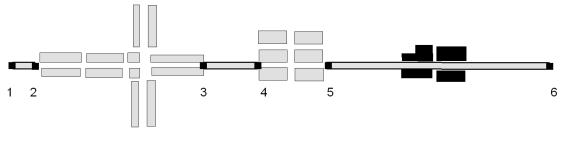

Требования к точечным объектам. У точечных объектов всегда цифруется главная точка (рис. 8.12).

Рис. 8.12. Правила цифрования точечных объектов

136

Линейные объекты – линейные замкнутые и незамкнутые объекты, ширина которых не выражается в масштабе карты. Линиями могут быть представлены:

–неориентированные линейные объекты (с произвольным направлением цифрового описания) – направление оцифровки этих линий не имеет значения (дороги, трубопроводы, береговая линия морей, озер, водохранилищ, контуры кварталов, карьеры). Первая точка выбирается произвольно на одной из их оконечностей.

–ориентированные линейные объекты (с определенным направлением цифрового опи-

сания) – особенности их графического изображения на карте связаны с различием высот местности по их сторонам (обрывы, насыпи, бровки (уступы задернованные), валы земляные выемки, реки, горизонтали, скалистые берега и др.). Горизонтали цифруются по принципу: «большая высота – слева» или «справа – ниже».

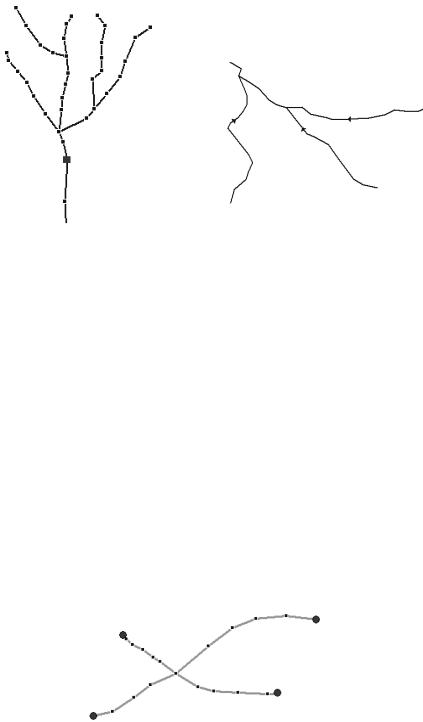

Требования к линейным объектам:

1. Места пересечения линий одного слоя должны фиксироваться узлами.

2. Ломаная линия, представляющая собой контур линейного объекта, должна быть гладкой и точно передавать характерные изменения направления объекта. Она не должна иметь скошенных углов за счет малого количества вершин (рис. 8.13, а), не должна быть зубчатой (рис. 8.13, б) и в то же время не должна быть излишне детализирована.

а  б

б

Рис. 8.13. Правила цифрования линейных объектов: а – образование скошенных углов;

б– образование зубчатого рисунка линии

3.Линия контура не должна иметь систематических смещений относительно растровой линии, т. е. должна располагаться строго по центру растрового изображения (рис. 8.14).

Рис. 8.14. Смещение линии относительно растра

4.В изображении не должно быть разрывов, независимо от «вынужденных» разрывов на изображении: например, при наложении условного знака или подписи.

5.Линейные объекты, имеющие одинаковые характеристики, не должны иметь псевдо-

узлов (рис. 8.15, а).

137

6.Линейные ориентированные объекты (обрывы, горизонтали, реки и др.) цифруются

сучетом направления оцифровки по правилу «большая высота – слева», реки цифруются от истока к устью (рис. 8.15, б).

7.Площадные и линейные объекты, выходящие на рамку листа, должны быть замкнуты на рамку листа.

8.Линейные объекты должны быть непрерывны (в устьях рек, впадающих в основную реку, должен стоять узел и т. д.).

а |

б |

Рис. 8.15. Правила цифрования линейных объектов:

а– образование псевдоузла; б – направление цифрования рек

9.Не должны образовываться висячие дуги между объектами за границей объекта и до границы объекта примыкания (рис. 8.16).

а б

б

Рис. 8.16. Правила цифрования линейных объектов:

а– висячая дуга за границей объекта;

б– висячая дуга до границы объекта

10.Точки одного класса объектов должны совпадать с конечными точками линий другого класса (рис. 8.17).

Рис. 8.17. Внемасштабные населенные пункты совпадают с конечными точками дорог

138

Площадные объекты – это объекты, площадь которых выражается в масштабе карты (населенные пункты, растительность, озера и т. д.). Как правило, площадные объекты описываются последовательностью координат точек по правилу: «объект – слева», т. е. для внешнего контура объекта – в направлении «против хода часовой стрелки», а для внутреннего контура – в направлении «по ходу часовой стрелки».

Требования к площадным объектам:

1. В качестве граничных точек площадных объектов карты при метрическом описании необходимо использовать:

−точки осевых линий контуров объектов;

−граничные точки фоновой окраски объектов (если нет контура);

−точки осевой линии линейного условного знака (например, автодороги), являющегося границей объектов растительного покрова (например, лесного массива), грунтов и др.;

−граничные точки крайних элементов заполнения площади, контур которой на карте не отображается (болота, отмели, мели и др.);

−стороны рамки карты, если площадной объект выходит на рамку карты.

2.Границы полигонов не должны иметь разрывов (т. е. должны быть связанными общими узлами без исключения).

3.Любой площадной объект может содержать внутренний контур (дырку), который не является объектом данного покрытия. Этот контур цифруется с присвоением ему соответствующего кода.

Основные требования к оцифровке объектов цифровой топографической карты

Рельеф суши:

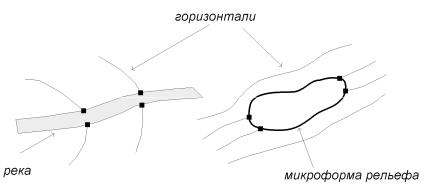

1.Горизонтали, обрывы и др. элементы рельефа цифруются с учетом направления оцифровки по правилу «большая высота – слева», т. е. слева по направлению оцифровки горизонтали находится горизонталь с большим значением высоты (рис. 8.18, а).

2.Горизонтали замыкаются на линиях оврагов, промоин, обрывов и др., и в местах их соединений должны стоять совпадающие по координатам узлы (рис. 8.18, б).

а б

б

Рис. 8.18. Правила цифрования горизонталей:

а– направление оцифровки;

б– замыкание горизонталей по объектам рельефа

3.При пересечении горизонталями объекта площадной гидрографии или площадных объектов микроформ рельефа они прерываются на береговой линии или на контуре микроформы (рис. 8.19). При этом координаты точки метрики горизонтали должны совпадать

скаждой точкой микроформы рельефа.

139

4.Овраги и промоины, выражающиеся в масштабе карты, описываются как площадные объекты в направлении «против часовой стрелки».

5.Промоины, изображаемые в одну линию, описываются по осевой линии условного знака (по правилу «сверху вниз»).

6.Бергштрихи являются условно-линейными объектами и описываются двумя точками. При этом начальная точка находится на горизонтали (с формированием узловой точки).

7.Горизонтали должны быть обязательно согласованы с объектами гидрографии.

Рис. 8.19. Правила цифрования горизонталей

Гидрография, грунты:

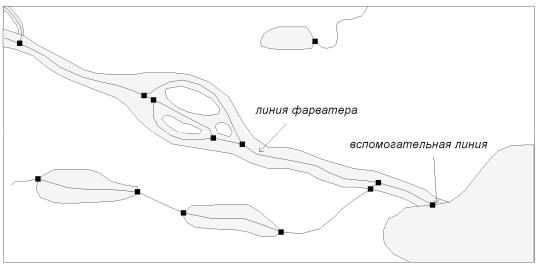

1. При создании площадных объектов гидрографической сети для отделения различных по названиям рек необходимо использовать вспомогательные линии. Между разными объектами: река – море, река – озеро, река – рукав и др. проводится прямая вспомогательная линия, отделяющая их друг от друга (рис. 8.20, а).

Если в моря (озера) впадают крупные реки, имеющие широкую дельту с большим количеством проток, то граница, разделяющая соответствующие объекты, проходит по ломаной линии, которая соединяет по касательной острова дельты и проводится дальше по кратчайшему расстоянию к береговой линии (рис. 8.20, б).

а б

б

Рис. 8.20. Правила цифрования гидрографии

2. При создании площадного слоя гидрографии необходимо дополнить его соединительными линиями (линии фарватера) на тех участках, где линейный объект прерывается площадным; для рек с параллельными берегами, не выраженными в масштабе карты, дополнительно цифруется фарватер реки. Линия фарватера должна замыкаться на береговую ли-

140

нию океана, моря или озера. Точно на пересечении линейных и площадных объектов ставятся узлы. По непроточным площадным объектам линии фарватера не проводятся (рис. 8.21).

3.Отметки глубин цифруются как точечные объекты. За место положения отметки глубины принимается центр подписи.

4.Болота, солончаки цифруются в двух слоях: сначала цифруются отдельные участки болот по границе штриховки, а затем контуры, ограничивающие участки, принадлежащие болоту (ориентировочным признаком может служить название, густота расположения болот).

Рис. 8.21. Правила цифрования площадных объектов гидрографии

5. Если площадной объект гидрографии попадает, например, в покрытие болота, то объект гидрографии копируется для получения совпадающих границ (рис. 8.22).

а б

б

Рис. 8.22. Правила цифрования площадных объектов гидрографии:

а– совмещенные слои гидрографии и болота; б – отдельный слой болот

6.Урезы воды цифруются точно на береговой линии гидрографического объекта.

7.Линейные объекты: броды, перевозы, паромы, пристани, якорные стоянки, молы, причалы и т. д. цифруются с формированием узлов по береговой линии площадного объекта гидрографии.

Населенные пункты:

1. Для населенных пунктов, имеющих квартальную (рядовую) застройку, границей является линия, оконтуривающая все кварталы данного населенного пункта, улицы, выходящие за пределы кварталов, отдельные здания (строения), территориально входящие в состав населенного пункта. Контур должен отстоять от квартала на минимальном расстоянии

(рис. 8.23).

141

2.Для населенных пунктов с бессистемной или рассредоточенной застройкой границей является линия, которая проводится через крайние строения.

3.Промышленные объекты, попавшие внутрь контура населенного пункта или квартала (кладбище, стадион и др.), должны повторно находиться в слое социально-культурных объектов.

а  б

б  в

в

Рис. 8.23. Правила цифрования населенных пунктов:

а – сведенные контуры населенных пунктов, кварталов и дорог;

б– слой контуров населенных пунктов; в – слой кварталов

4.Отдельные строения цифруются как точечные объекты.

Дороги и дорожные сооружения:

1. Начальными (конечными) точками объектов дорожной сети являются:

–точки, где меняется их характеристика (класса или материала покрытия – для автомобильных дорог; количества путей или вида тяги – для железных дорог);

–начальные (конечные) точки изображения дорог (места разработок полезных иско-

паемых, морские переправы, переправы через реки с площадным характером локализации

ит. п.).

Вначальных (конечных) точках объектов дорожной сети даются узловые точки.

2.Через населенные пункты, изображенные в виде пунсонов, дороги проводятся без разрыва.

3.Если на дороге встречаются мосты, туннели, броды и др., то она показывается единым объектом (не делится на отдельные объекты).

4.При примыкании дорог обязательно формируется общая точка.

5.Дороги в пределах населенных пунктов не описываются, если их изображение прерывается (между изображением дорог и улиц имеется разрыв). Отдельные участки дорог

впределах населенных пунктов, изображенные условными знаками дорог, описываются соответствующими объектами (рис. 8.24).

Рис. 8.24. Правила цифрового описания дорог

142

6.Узловые точки формируются между дорогами, подходящими к населенным пунктам, контуром населенного пункта и улицами. Если дороги переходят в улицы внутри населенного пункта, то узловые точки формируются между дорогами и контуром населенного пункта,

атакже дорогами и улицами, являющимися их продолжением.

7.Через площадные объекты гидрографии дороги не прерываются при наличии линейного объекта моста. По береговым линиям в этом случае ставятся узлы, и участок дороги между этими узлами копируется из слоя «мосты», но с сохранением кода дороги.

8.Транспортные сооружения (туннели, насыпи, выемки) цифруются с соблюдением правила «большая высота – слева».

9.Точечный мост через линейную реку фиксируется узлом точно на пересечении дороги и реки.

10.Станции, платформы, остановочные пути и др. на дорогах фиксируются узлом в месте их пересечения.

Растительный покров:

1. Узкие полосы леса, защитные лесонасаждения (объекты с линейным характером локализации) задаются последовательностью координат точек осевой линии, проходящей через геометрические центры условных знаков (лесополосы цифруются при наличии не менее трех условных знаков). Лесополосы вдоль дорог и рек цифруются методом копирования соответствующих участков дорог, рек или береговых линий.

2. Если участки растительности ограничены дорогами, реками и другими линейными объектами, то они копируются по этим объектам.

Следует заметить, что здесь перечислены некоторые правила топологических отношений между объектами. Топологическая корректность карты (т. е. выполнение требований, предъявляемых по взаимосвязи объектов) – необходимое условие любой современной цифровой карты.

8.8.Устройства преобразования пространственной информации

вцифровую форму (сканеры)

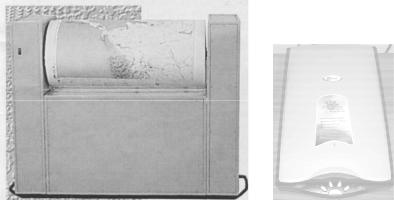

Для преобразования пространственной информации в цифровую форму используют сканеры (устройства для автоматического считывания графической и текстовой информации). Раньше для этой цели использовали цифрователи – дигитайзеры (устройства с ручным обводом и автоматической регистрацией координат) (рис. 8.25).

Рис. 8.25. Дигитайзер – устройство с ручным обводом и автоматической регистрацией координат

Дигитайзер – это устройство планшетного типа, предназначенное для полуавтоматического ввода информации в цифровой форме. Состоит из электронного планшета и курсора. Имеет собственную систему координат и при передвижении курсора по планшету координаты перекрестия его нитей передаются в компьютер. С его помощью на исходной карте про-

143

слеживали и обводили объекты, а в память компьютера при этом поступали текущие координаты этих контуров, линий или отдельных точек в цифровой форме. Сам процесс был очень трудоемкий, так как объекты отслеживались вручную. Кроме того, возникало много ошибок за счет обвода линий. В настоящее время дигитайзеры полностью заменены сканерами.

Сканеры являются автоматическими устройствами для ввода информации в цифровой форме. Процесс перевода графической информации с твердого носителя в растровый формат с помощью оптического устройства (сканера) называется сканированием.

Сама карта размещается на планшете или на барабане. Сканирование выполняется быстро и точно. Выбор типа сканера определяется типом исходного оригинала (его размер, форма, цветовой охват) и требованиями к качеству полученного цифрового изображения. В картографическом производстве могут применяться три типа сканеров: планшетные, барабанные и протяжные.

1.Барабанные сканеры – это профессиональные высокоточные сканеры. Сканируемый материал монтируется на поверхности прозрачного вращающегося барабана (рис. 8.27). Сканирующая головка имеет мощный источник света с фокусированным лучом и фоточувствительный элемент – фотоэлектронный умножитель (ФЭУ), которые перемещаются по направляющим параллельно оси барабана. Отраженный световой поток попадает на ФЭУ через прецизионную зеркальную призму. Накопленный ФЭУ заряд преобразуется в цифровое значение аналого-цифровым преобразователем высокой разрядности. В единицу времени сканируется одна точка на оригинале [4].

Существенным недостатком барабанных сканеров является то, что при сканировании необходимо монтировать оригиналы на поверхность цилиндра, одновременно с этим учитывая ограничения на гибкость оригиналов. Сканеры барабанного типа используют в картоиздании для сканирования оригиналов с очень высоким качеством. Используются для сканирования государственных топографических карт масштабов от 1:25000 до 1:1000000.

2.Планшетные сканеры – оригиналы размещаются в горизонтальной плоскости. Максимальное разрешение планшетных сканеров на сегодняшний день порядка 5000 dpi. Такая разрешающая способность позволяет увеличивать отсканированное изображение примерно

в15 раз без видимой потери качества (рис. 8.26).

а |

б |

Рис. 8.26. Виды сканеров:

а – барабанный сканер; б – планшетный сканер

Преимуществами планшетных сканеров являются: возможность работы с оригиналами на жесткой основе, удобство монтажа оригиналов в рабочей зоне сканера и сравнительно низкая стоимость. Главным их недостатком является малый формат – необходимость сшивки растровой основы из фрагментов.

144