- •Оглавление

- •Введение

- •1. Географические карты

- •1.1. Определение географических карт

- •1.2. Элементы географических карт

- •1.3. Отличительные особенности и свойства карт

- •1.4. Классификация географических карт

- •1.5. Другие картографические произведения

- •2. Математическая основа карт

- •2.1 Общие понятия о фигуре и размерах Земли

- •2.2. Элементы математической основы

- •2.3. Общие понятия о картографических проекциях

- •2.4. Понятие о равноугольной поперечно-цилиндрической проекции Гаусса – Крюгера

- •3. Картографические знаки. Надписи на географических картах

- •3.1. Картографические условные знаки

- •3.2. Надписи на географических картах

- •3.3. Транскрипция географических названий

- •4. Картографическая генерализация

- •4.1. Сущность и факторы генерализации

- •4.2. Виды генерализации

- •5. Особенности изображения элементов содержания на картах разных масштабов

- •5.1. Изображение гидрографии и ее генерализация. Особенности изображения морей. Типы морских берегов и их характеристика

- •5.2. Изображение населенных пунктов и их классификация

- •5.4. Изображение рельефа. Общие сведения

- •5.5. Изображение растительного покрова и грунтов. Их классификация

- •6. Редактирование и составление картографических произведений

- •6.1. Источники для создания картографических произведений. Виды и классификация источников

- •6.2 Краткая характеристика основных этапов создания карт

- •6.3. Редактирование карт. Редакционно-подготовительные работы

- •6.5. Составление карты

- •7. Государственные топографические карты масштабов 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000

- •7.1. Назначение, содержание, математическая и геодезическая основы крупномасштабных топографических карт

- •7.2. Изображение гидрографии и ее генерализация на крупномасштабных топографических картах

- •7.3. Изображение населенных пунктов и их генерализация на крупномасштабных топографических картах

- •7.4. Изображение путей сообщения и их генерализация на крупномасштабных топографических картах

- •7.6. Изображение растительного покрова и грунтов и их генерализация на крупномасштабных топографических картах

- •7.7. Изображение границ и их генерализация на крупномасштабных топографических картах

- •8. Теоретические основы цифровой картографии

- •8.1. Сущность и задачи курса «Цифровая картография»

- •8.2. Определения цифровых и электронных картографических произведений

- •8.3. Понятие геоинформационных систем (ГИС)

- •8.4. Картографические базы и банки данных

- •8.5. Способы представления графических изображений. Растровые изображения

- •8.6. Векторизация изображения

- •8.7. Топология и топологические отношения в цифровой карте

- •8.9. Устройства вывода цифровой информации

- •8.10. Аппаратное обеспечение процессов картоиздания

- •8.11. Программное обеспечение картосоставительских и картоиздательских работ. Функциональные возможности программного обеспечения

- •8.12. Технология создания цифровых карт с помощью персонального компьютера

- •Библиографический список

8.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЦИФРОВОЙ КАРТОГРАФИИ

8.1.Сущность и задачи курса «Цифровая картография»

Курс «Цифровая картография» – составная часть картографии. Он изучает и разрабатывает теорию и методы создания цифровых и электронных карт, а также автоматизацию картографических работ.

Картография в настоящее время перешла на новый качественный уровень. В связи с развитием компьютеризации полностью изменились многие процессы создания карт. Появились новые методы, технологии и направления картографирования. Можно выделить различные направления, которыми сегодня занимается картография: цифровое картографирование, трехмерное моделирование, компьютерные издательские системы и т. д. В связи с этим появились новые картографические произведения: цифровые, (электронные и виртуальные) карты, анимации, трехмерные картографические модели, цифровые модели местности. Кроме создания компьютерных карт стоит задача формирования и ведения баз цифровой картографической информации.

Цифровые карты неотделимы от традиционных карт. Теоретические основы картографии, накопленные веками, остались прежними, изменились только технические средства создания карт. Использование компьютерной техники привело к значительным изменениям технологии создания картографических произведений. Намного упростилась технология выполнения графических работ: исчезли трудоемкие чертежные, гравировальные и другие ручные работы. В результате вышли из употребления все традиционные чертежные материалы и принадлежности. Картограф, знающий программное обеспечение, может быстро и качественно выполнить сложные картографические работы. Также появилось много возможностей выполнять на очень высоком уровне дизайнерские работы: оформление тематических карт, обложек атласов, титульных листов и др.

С внедрением компьютерной технологии объединились процессы составления и подготовки карт к изданию. Отпала необходимость делать высококачественную ручную копию составительского оригинала (издательский оригинал). Оформительский оригинал, выполненный на компьютере, позволяет очень легко редактировать и исправлять корректурные замечания без ухудшения его качества.

Преимуществами компьютерных технологий являются не только идеальное качество графических работ, но и высокая точность, значительное увеличение производительности труда, повышение полиграфического качества картографической продукции.

8.2. Определения цифровых и электронных картографических произведений

Первые работы по созданию цифровых карт были начаты в нашей стране в конце 70-х гг. В настоящее время цифровые карты и планы в основном создаются по традиционным оригиналам карт и планов, составительским оригиналам, тиражным оттискам и другим картографическим материалам.

Цифровые карты – цифровые модели объектов, представленные в виде закодированных в числовой форме плановых координат x и y и аппликат z.

Цифровые карты являются логико-математическими описаниями (представлениями) картографируемых объектов и отношений между ними (отношения объектов местности в виде их сочетаний, пересечений, соседства, разновысотности по рельефу, ориентации по сторонам света и т. д), сформированные в принятых для обычных карт координатах, проекциях, системах условных знаков с учетом правил генерализации и требований к точности. Подобно обычным картам они различаются по масштабам, тематике, пространственному охвату и т. п.

121

Главное назначение цифровых карт – служить основой для формирования баз данных и автоматического составления, анализа, преобразования карт [1].

По содержанию, проекции, системе координат и высот, точности и разграфке цифровые карты и планы должны полностью отвечать требованиям, предъявляемым к традиционным картам и планам. На всех цифровых картах должны быть соблюдены топологические отношения между объектами. В литературе существует несколько определений цифровых и электронных карт. Некоторые из них приведены в данной теме.

Цифровая карта – представление объектов карты в форме, которая позволяет компьютеру сохранять, манипулировать и выводить значение их атрибутов.

Цифровая карта – это база данных или файл, которые становятся картой, когда ГИС создает твердую копию или изображение на экране (В. Хаксхольд).

Электронные карты – это цифровые карты, визуализированные в компьютерной среде с использованием программных и технических средств, в принятых проекциях, системах условных знаков при соблюдении установленной точности и правил оформления.

Электронные атласы – компьютерные аналоги обычных атласов.

Капитальные атласы традиционными методами создаются очень долго, десятки лет. Поэтому очень часто еще в процессе создания их содержание устаревает. Электронные атласы позволяют значительно сократить сроки их изготовления. Поддержание электронных карт и атласов на уровне современности, их обновление делается в настоящее время очень быстро и качественно.

Существует несколько типов электронных атласов:

Атласы только для визуального просмотра («перелистывания») – вьюерные атласы.

Интерактивные атласы, в которых можно изменять оформление, способы изображения и классификацию картографируемых явлений, получать бумажные копии карт.

Аналитические атласы (ГИС-атласы), позволяющие комбинировать и сопоставлять карты, проводить их количественный анализ и оценку, выполнять наложение карт друг на друга.

Во многих странах, в том числе и России, созданы и создаются Национальные атласы. Национальный атлас России является официальным государственным изданием, созданным по поручению Правительства Российской Федерации. Национальный атлас России дает комплексное представление о природе, населении, хозяйстве, экологии, истории и культуре страны (рис. 8.1). Атлас состоит из четырех томов: том 1 – «Общая характеристика территории»; том 2 – «Природа. Экология»; том 3 – «Население. Экономика»; том 4 – «История. Культура».

Рис. 8.1. Национальный атлас России

122

Атлас выпускается в полиграфическом и электронном видах (первые три тома, электронная версия четвертого тома будет выпущена в 2010 г.).

Картографические анимации – динамические последовательности электронных карт, которые передают на экране компьютера динамику и перемещение изображаемых объектов и явлений во времени и пространстве (например, движение атмосферных осадков,

перемещение транспорта и т. п.).

Анимации нам очень часто приходится наблюдать в повседневной жизни, например, телевизионные карты прогноза погоды, на которых хорошо видны перемещения фронтов, областей высокого и низкого давления, атмосферные осадки.

Для создания анимаций используют всевозможные источники: данные дистанционного зондирования, экономико-статистические данные, данные непосредственных натурных наблюдений (например, различные описания, геологические профили, наблюдения метеостанций, материалы переписей и т. п.). Динамические (двигающиеся) изображения картографических объектов могут быть различными:

−перемещение всей карты по экрану и отдельных элементов содержания по карте;

−изменение внешнего вида условных знаков (размеров, цвета, формы, яркости, внутренней структуры). Например, населенные пункты могут быть показаны в виде пульсирующих пунсонов и т. д.;

−мультипликационные последовательности карт-кадров или трехмерные изображения. Так можно показать динамику таяния ледников, динамику развития эрозионных процессов;

−панорамирование, вращение компьютерных изображений;

−масштабирование изображения, использование эффекта «наплыва» или удаления объекта;

−создание эффекта движения над картой (облет, объезд территории).

Анимации могут быть плоскими и объемными, стереоскопическими и, кроме того, могут сочетаться с фотоизображением.

Трехмерные анимации, сочетающиеся с фотоизображением, называются виртуаль-

ными картами (создается иллюзия реальной местности).

Технологии создания виртуальных изображений могут быть разными. Как правило, вначале по топографической карте, аэроили космическому снимку создается цифровая модель, затем – трехмерное изображение местности. Его окрашивают в цвета гипсометрической шкалы и потом используют как реальную модель.

8.3. Понятие геоинформационных систем (ГИС)

Первые геоинформационные системы были созданы в Канаде, США и Швеции для изучения природных ресурсов. Первая ГИС появилась в начале 60-х гг. в Канаде. Главной целью канадской ГИС была задача осуществить анализ данных инвентаризации земель Канады. В нашей стране такие исследования начались на двадцать лет позже. В настоящее время во многих странах существуют различные геоинформационные системы, которые решают самые разные задачи в различных отраслях: в экономике, политике, экологии, кадастре, науке и т. д.

В отечественной научной литературе существуют десятки определений ГИС.

Географические информационные системы (ГИС) – аппаратно-программные ком-

плексы, обеспечивающие сбор, обработку, отображение и распространение пространст-

венно-координированных данных (А.М. Берлянт). Одна из функций ГИС – создание и использование компьютерных (электронных) карт, атласов и других картографических произведений.

Геоинформационная система – это информационная система, предназначенная для сбора, хранения, обработки, отображения и распространения данных, а также получения

123

на их основе новой информации и знаний о пространственно-координированных объектах и явлениях.

Сущность любой ГИС заключается в том, что она используется для сбора, анализа, систематизации, хранения различной информации, создания базы данных. Самая удобная форма представления информации пользователям – картографические изображения, кроме этого, информация может быть представлена и в виде таблиц, схем, графиков, текстов.

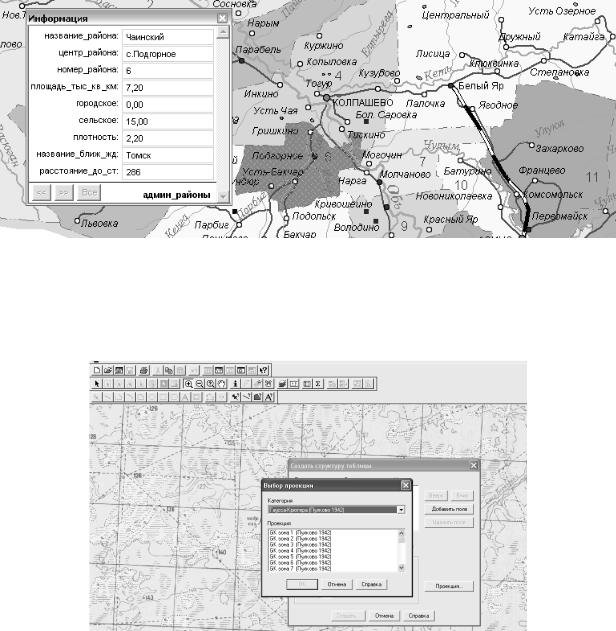

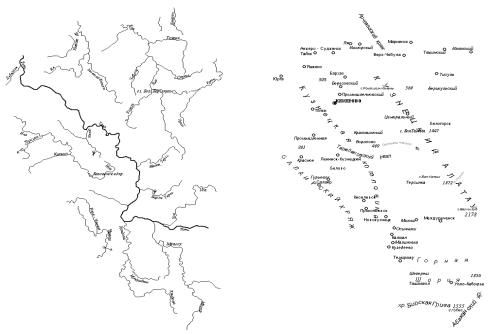

Отличительной особенностью ГИС является то, что вся информация в них представлена в виде электронных карт, которые содержат информацию об объектах, а также пространственную привязку объектов и явлений. Отличаются электронные карты от бумажных карт тем, что каждому условному знаку (объекту), изображенному на электронной карте, соответствует информация, занесенная в базу данных. Это позволяет анализировать их во взаимосвязи с другими объектами. Указав курсором мыши, например, на какой-либо район, можно получить всю информацию, занесенную о нем в базу данных (рис. 8.2).

Рис. 8.2. Получение информации об объекте из базы данных

Кроме того, геоинформационные системы работают с картографическими проекциями, что позволяет осуществлять проекционные преобразования цифровых и электронных карт

(рис. 8.3).

Рис. 8.3. Выбор картографической проекции в ГИС MapInfo Professional

124

В настоящее время созданы специализированные земельные геоинформационные системы, кадастровые, экологические и многие другие ГИС.

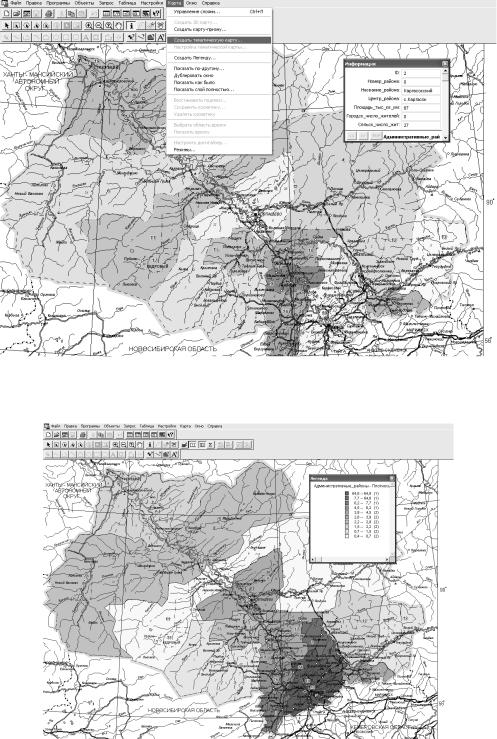

На примере административной карты Томской области рассмотрим возможности ГИС. Мы имеем базу данных, в которую занесена информация о размерах площади районов Томской области и количестве жителей в каждом районе (рис. 8.4). На основе этих данных мы можем получить информацию о плотности населения Томской области, кроме этого, программа строит карту плотности населения (рис. 8.5).

Рис. 8.4. Создание тематической карты по данным, занесенным в базу данных

Рис. 8.5. Карта плотности населения Томской области, построенная в автоматическом режиме

125

Таким образом, отличительными особенностями ГИС являются:

−географическая (пространственная) привязка данных;

−хранение, манипулирование и управление информацией в базе данных;

−возможности по работе с проекциями географической информации;

−получение новой информации на основе имеющихся данных;

−отражение пространственно-временных связей между объектами;

−возможность быстрого обновления баз данных;

−цифровое моделирование рельефа;

−визуализация и вывод данных.

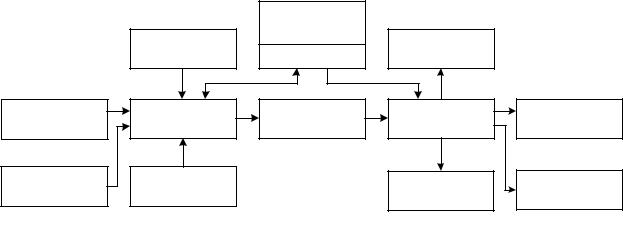

8.3.1. Подсистемы ГИС

ГИС состоит из ряда блоков, важнейшими из которых являются блок ввода, обработки

и вывода информации [2] (рис. 8.6).

Рис. 8.6. Структура ГИС

Блок ввода информации включает в себя сбор данных (тексты, карты, снимки и др.) и устройства для преобразования информации в цифровую форму и ввода ее в память компьютера или в базу данных. Раньше для этой цели широко применялись специальные устройства дигитайзеры – устройства с ручным обводом объектов и автоматической регистрацией их координат. В настоящее время они полностью заменены автоматическими устройствами – сканерами. Отсканированное изображение цифруется с помощью специальных программных средств. Все характеристики цифруемых объектов, в том числе статистические данные, вводят с клавиатуры компьютера. Вся цифровая информация поступает в базу данных.

База данных – набор информации, организованной таким образом, чтобы ее можно было хранить в компьютере.

Формирование баз данных, доступ и работу с ними обеспечивает система управления базами данных (СУБД), которая позволяет быстро находить требуемую информацию и проводить ее дальнейшую обработку.

Совокупности баз данных и средств управления ими образуют банки данных.

Блок обработки информации включает в себя использование различного программного обеспечения, которое позволяет привязывать растровое изображение к определенной системе координат, выбирать нужную проекцию, осуществлять автоматическую генерализацию элементов содержания, преобразовывать растровое изображение в векторное, подбирать способы изображения, строить тематические и топографические карты, совмещать их друг с другом, а также выполнять дизайн картографических произведений.

126

Блок вывода информации – включает устройства, которые позволяют выводить результаты картографирования, а также тексты, таблицы, графики, схемы, трехмерные изображения и др. Это экраны (дисплеи), печатающие устройства (принтеры), плоттеры и др.

ГИС производственного назначения включает в себя еще подсистему издания карт, которая позволяет изготовлять печатные формы и осуществлять печать тиража карт.

8.3.2. Организация данных в ГИС

Данные, используемые в ГИС, могут быть самыми различными: результаты геодезических и астрономических наблюдений, данные натурных наблюдений (геологические профили, почвенные разрезы, материалы переписей и др.), различные карты, снимки, статистические данные и др.

Данные в ГИС имеют послойную организацию, т. е. сведения об объектах одного тематического содержания хранятся в одном слое (гидрография, рельеф, дороги и т. д.).

Таким образом, карта в ГИС состоит из набора информационных слоев (рис. 8.7). Каждый слой содержит разные виды информации: области, точки, линии, тексты, а все вместе они составляют карту.

Распределение объектов по слоям позволяет быстро редактировать объекты, работать с запросами, вносить различные изменения. Слоями на карте можно управлять: менять местами, отключать видимость, блокировать, замораживать, удалять и т. д.

При оформлении цифровой карты слои должны располагаться в определенной последовательности, поэтому при создании нового слоя его помещают в определенное место. Слои фоновых элементов необходимо располагать ниже слоев штриховых элементов, чтобы они не закрывали собой изображение. Последовательность размещения слоев передает правильность наложения штриховых и фоновых элементов карты.

Количество слоев для каждой карты может быть различным и зависит от назначения карты и задач, которые будут решаться по данной карте. Очень важной задачей является правильное составление слоев и распределение объектов по слоям. Следует помнить, что большое количество слоев может затруднять работу с картой.

а |

б |

|

Рис. 8.7. Схема деления данных в ГИС на отдельные слои: |

|

а – слой гидрографии; б – слой подписей |

127