- •6. Ликвидация и профилактика ящура.

- •7. Динамика развития эпизоотического процесса.

- •8. Коронавирусная инфекция телят.

- •9. Профилактика и противоэпизоотические мероприятия лейкоза.

- •10. Заразная болезнь, инфекционная болезнь, примеры.

- •11. Брузеллез. Распространение на сегодняшний день.

- •12. Злокачественный отек.

- •13. Значение макро- и микроорзаизма.

- •14. Практические аспекты иммунопрофилактики в ветеринарии: сыворотки, вакцины и т.Д.

- •15. Пастереллез.

- •16. Диагностика, профилактика, ликвидация туберкулеза.

- •17. Бешенство

- •5.4. Основные эпизоотологические данные бешенства

- •18. Брадзот.

- •19. Эпизоотический очаг, виды, угрожающий очаг.

- •20. Ящур

- •5.2. Дифференциальная диагностика болезней свиней с везикулярным синдромом

- •21. Прионные болезни: скрепи, Висна-маеди, Крейцфельда-Якоба, губкообразная энцефалопатия крс.

- •1. Основные различия нормальной и патогенной форм прионного белка

- •22. Болезнь Ауески

- •23. Классификация эпизоотологических и природных очагов.

- •24. Лихорадка Западного Нила.

- •25. Мероприятия по ликвидации бруцеллеза.

- •26. Виды инфекций в зависимости от проникновения

- •27. Листериоз.

- •28. Риккетсиозы крс (Рифт и ку-лихорадка)

- •29. Закон о ветеринарии.

- •30. Брадзот.

- •31. История развития эпизоотологии. Задачи эпизоотологии.

- •32. Лептоспироз.

- •33. Ящур.

- •35. Механизмы и факторы иммунитета

- •Групповой иммунитет и его значение при промышленном ведении животноводства.

- •36. Сибирская язва

- •37. Виды инфекций

- •38. Паратуберкулез – профлактика, ликвидация, диагностика

- •39. Лептоспиоз

- •40. Ликвидация рожи.

- •41. Стадийности, интенсивность эпизоотических процессов. Эмерджентность, пандемизм

- •42. Дерматомикозы

- •43. Ликвидация некробактериоза.

- •44. Туляремия

- •45. Псевдотуберкулез.

- •46. Правила наложения карантина

- •47. Агалактия овец и коз

- •48. Эпизоотологическое исследование, прогноз, цели.

- •49. Ликвидация сибирской язвы.

- •50. Оспа овец и коз.

- •51. Нодулярный дерматит

- •52. Постулаты Генле – Коха. Эмерджентные инфекционные болезни.

- •53. Антигены и их иммуногенность.

- •54. Грипп птиц

- •55. Классификация иммунитетов в процессе эволюции.

- •56. Энтеротоксемия !

- •57. Ботулизм

- •58. Чума крс

- •59. Бруцеллез овец

- •60. Злокачественная горячка

- •61. Копытная гниль овец

- •62. Влияние природно-географических и социально-экономических факторов на эпизоотический процесс.

- •63. Анафилакися. Гиперчувствительность замедленного типа.

- •64. Чума мрс

- •65. Вирусная диарея

- •66. Чума верблюдов

- •67. Движущие силы эпизоотического процесса

- •68. Мероприятия по повышению невосприимчивости к возбудителям инфекционных болезней

- •69. Хламидиоз; орнитоз птиц

- •70. Кампилобактериоз.

- •71. Эволюция инфекционных болезней.

14. Практические аспекты иммунопрофилактики в ветеринарии: сыворотки, вакцины и т.Д.

Интерфероны?

В основе методов специфической иммунопрофилактики лежит феномен иммунитета. Иммунитет при инфекционных болезнях строго специфичен, поэтому применяемые для его формирования средства и методы входят в понятие специфической профилактики, для которой используют ветеринарные биологические препараты.

Биопрепараты — средства, полученные методом биотехнологии (биологического происхождения), предназначенные для диагностики, профилактики и лечения инфекционных болезней животных и людей, а также повышения продуктивности животных.

История использования биопрепаратов началась, как известно, с Дженнера (первые прививки людей против оспы). Большой вклад в развитие вакцинологии внесли, вслед за JI. Пастером, российские ученые. Однако в России к 1913 г. выпускали всего 13 наименований биопрепаратов. В 30—40 годах XX в. в нашей стране была создана мощная биологическая промышленность, практически самая крупная в мире. К 2000 г. номенклатура ветеринарных биопрепаратов превысила 250 наименований, и с каждым годом их число увеличивается. Все биопрепараты выпускают по единым нормативным документам (ОСГам и ТУ); к биопрепаратам обязательно прилагают наставления по их применению.

В настоящее время разработаны эффективные биологические препараты (вакцины, сыворотки и т. д.), способные надежно защищать животных от большинства ИБ. Указанные средства выпускают несколько крупных федеральных унитарных биологических предприятий (биофабрики и биокомбинаты, научно-исследовательские институты), а также коммерческие фирмы. Биопрепараты классифицируют следующим образом:

Профилактические: вакцины, сыворотки-глобулины, интерферон;

Лечебные: сыворотки-глобулины, бактериофаги, антибиотики, пробиотики;

Диагностические: сыворотки, антигены, аллергены, бактериофаги, моноклональные антитела;

Стимулирующие: иммуностимуляторы, кормовые антибиотики,гормоны, витамины.

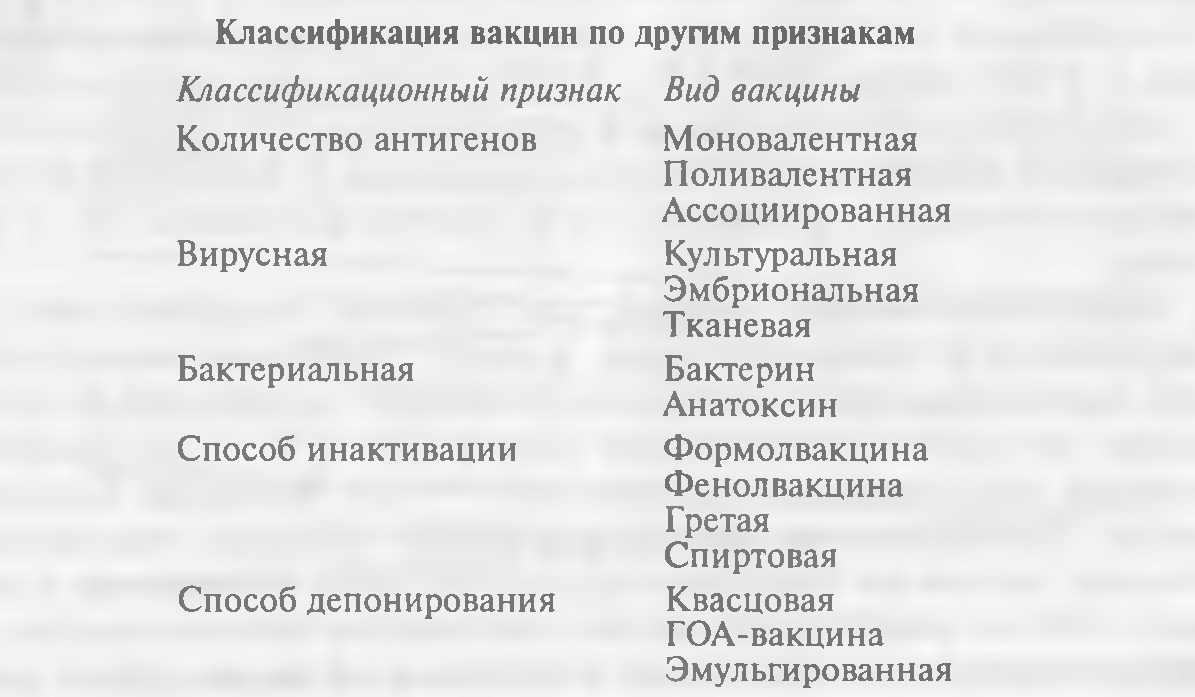

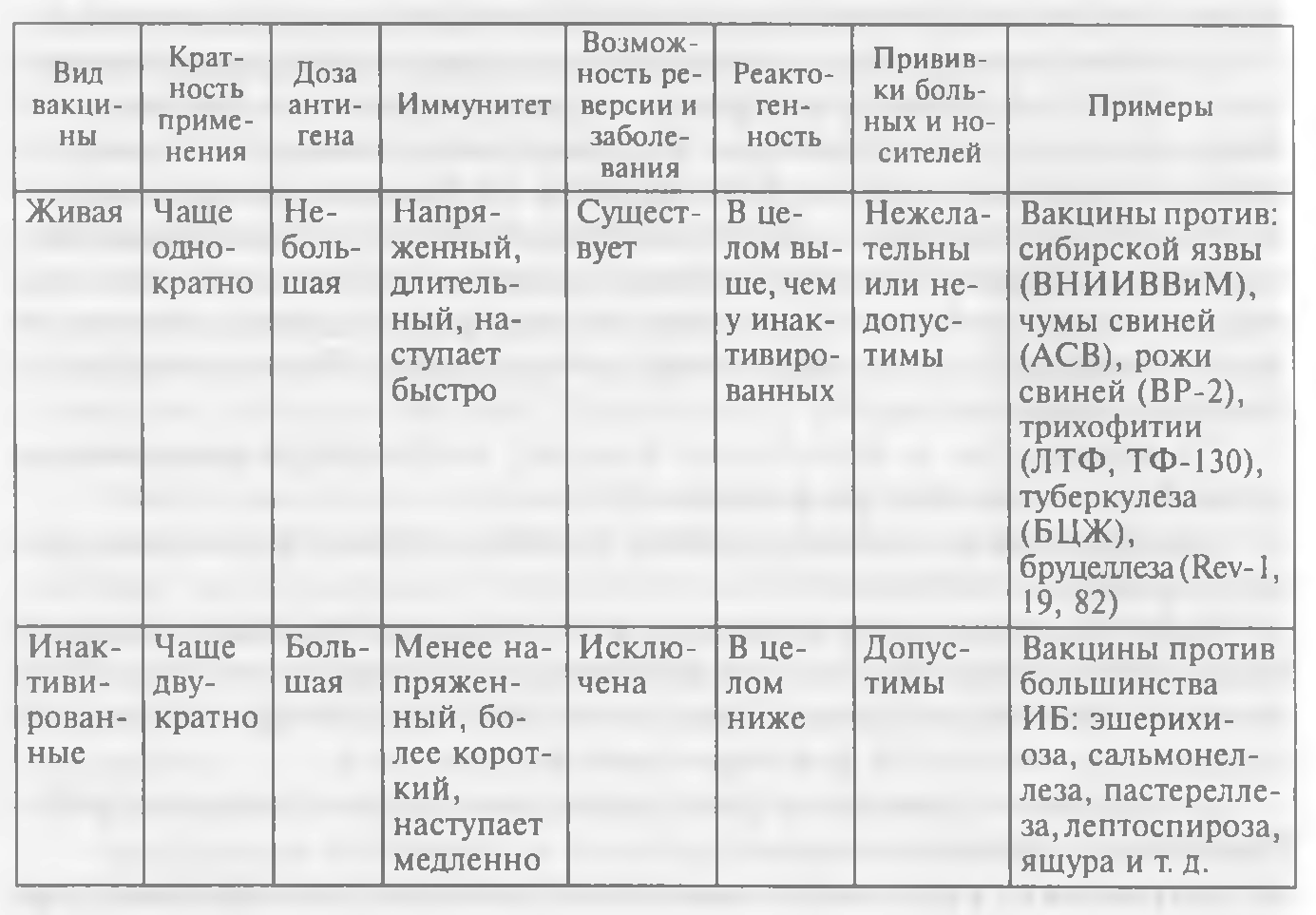

Вакцины — специфические антигенные биопрепараты, полученные из микроорганизмов, их компонентов или продуктов жизнедеятельности и предназначенные для создания активного иммунитета к инфекционным болезням в организме животных. Вакцины бывают живые (аттенуированные), инактивированные, субъединичные (химические – состоят из аг, полученных путем извлечения из микроорганизмов различных аг фракций: полисахаридов, белков, поверхнотсных и оболочковых аг), генно-инженерные (получены путем синтеза аг или введения генома в др клетки).

Различают три вида иммунизации в зависимости от способа формирования иммунитета: активная — применяют вакцины, при этом иммунитет вырабатывается самим организмом; пассивная — применяют сыворотки или иммуноглобулины, при этом в организм вводят готовые антитела (полученные при иммунизации других животных — продуцентов); смешанная (пассивно-активная) — при которой вначале вводят сыворотку или глобулин (пассивная вакцинация), а через некоторое время вакцину (активная вакцинация).

Одновременное применение вакцин и сывороток — «симультанные прививки» — в настоящее время не практикуют, поскольку известно, что пассивные антитела в организме отрицательно влияют на формирование активного иммунитета.

Сыворотки и глобулины. Это препараты, содержащие антитела к определенным возбудителям болезней, получаемые от гипериммунизированных или переболевших животных и предназначенные для пассивной иммунизации или лечения, а также диагностики инфекционных болезней. Сыворотки и глобулины в зависимости от способа получения и назначения классифицируют следующим образом:

По способу получения:

А) сыворотка реконвалесцентов

Б) гипериммунная сыворотка

В) антитоксическая

Г) гаммаглобулины

По назначению:

А) лечебно-профилактические (гипериммунные, антитоксические, антибактериальные, противовирусные, смешанные (поливалентные).

Б) диагностические (агглютинирующие, преципитирующие, антитоксические, гемолитические, флуоресцирующие, антивидовые, нормальные, моноклональные ат)

Бактериофаги, интерфероны. Их относят к биопрепаратам широкого спектра действия (используют для профилактики, лечения и диагностики).

Бактериофаги — вирусы бактерий, широко распространенные в природе, способные вызывать лизис бактериальной клетки. Бактериофаги служат для диагностики, лечения и профилактики ИБ бактериальной этйологии. В лечебно-профилактических целях в настоящее время их применяют не широко (против эшерихиоза телят, пуллороза-тифа кур); вводят подкожно, внутримышечно и внутрь.

Интерфероны — гормоноподобные растворимые белки и полипептиды, обладающие противовирусным и противораковым действием. В организме синтезируются интерфероны трех типов: альфа-интерферон (макрофагами, в меньшей степени — лейкоцитами); бета-интерферон (фибробластами); гамма-интерферон (Т-лимфоцитами). Особенность интерферонов — отсутствие строгой видовой специфичности. В отличие от антител интерфероны не действуют на внеклеточные вирусы; препятствуют проникновению вируса в клетку, а также выходу созревших вирусных частиц из клетки, ограничивают или прекращает его размножение. Интерферон под действием индуктора начинает вырабатываться быстро — через 1...3 ч после стимуляции, достигает максимальной концентрации в организме через 12 ч, а через 2 сут уже исчезает. В настоящее время во всем мире производят и широко применяют природные и рекомбинантные интерфероны человека всех типов и животных: например человеческий лейкоцитарный интерферон, генноинженерный (рекомбинантный) интерферон — «Реаферон», свиной лейкоцитарный интерферон с индуктором, интерферон лейкоцитарный КРС, миксоферон, кинорон и др.