- •Введение

- •Гипотезы и теории

- •Теории дифференциации

- •Загадки раздельнополости: дисперсия полов

- •Вариабельность у человека

- •Дисперсия полов в онтогенезе

- •Дисперсия полов у близнецов

- •Показатели интеллектуального развития

- •Пол и талант

- •Наука и изобретательство

- •Культура

- •Шахматы

- •Агрессия и асоциальное поведение

- •Теории повышенной дисперсии мужского пола

- •Теория полового отбора Дарвина

- •Модель ухаживания (courtship) Миллера

- •Загадки раздельнополости: соотношение полов

- •Повышенное первичное и вторичное соотношение полов

- •"Феномен военных лет"

- •Загадки связанные с длительностью жизни

- •Понижение третичного соотношения полов в онтогенезе

- •“Чемпионы”-долгожители—мужчины

- •Раннее прекращение плодовитости у женщин

- •Теории повышенной смертности мужского пола

- •Загадки раздельнополости: Половой диморфизм

- •Половые различия у человека

- •Анатомия

- •Физиология

- •Психологический половой диморфизм

- •Роли в обществе

- •Работа

- •Спорт

- •Агрессия, войны, рискованное и криминальное поведение

- •Теории Полового Диморфизма

- •Теория полового отбора Дарвина

- •Экологическая дифференциация полов

- •Другие Теории

- •Загадки раздельнополости: Половой диморфизм в патологии

- •Аутоиммунные болезни

- •Алкоголизм

- •Этнические и культурные различия в употреблении алкоголя

- •Половой диморфизм по потреблению алкоголя

- •Зависимость потребления алкоголя от возраста

- •Генетическая предрасположенность

- •Половой диморфизм в онкологии

- •Загадки раздельнополости: половые гормоны

- •Формы раздельнополости

- •Формы раздельнополости и гомосексуальность

- •Гомосексуальность норма или патология?

- •Теории гомосексуальности

- •Пол и культура

- •Классификация способов размножения

- •Чередование поколений и эволюция размножения

- •Эволюция определения пола

- •Тип гаметности и пол

- •Гормональный пол

- •Количество, качество и ассортимент потомства

- •Бесполые и гермафродитные способы размножения

- •Раздельнополые способы размножения

- •Два пола—два потока информации

- •“Сечение” канала передачи информации потомству

- •Принцип Бейтмана

- •“Эффект Кулиджа”

- •Дисперсия полов

- •Повышенный уровень мутаций у мужских особей

- •Наследование родительских признаков

- •Более широкая норма реакции женского пола

- •Глина и мрамор

- •Соотношение полов

- •Связь соотношения полов с условиями среды

- •Связь между вторичным и третичным соотношением полов

- •Экологическое правило дифференциации полов

- •Повышенная смертность мужского пола

- •Половой диморфизм и эволюция признаков

- •Эволюция у нераздельнополых форм

- •Дихронная эволюция

- •Половой диморфизм в филогенезе

- •Формы полового диморфизма

- •Половой диморфизм и система спаривания

- •Реверсия полового диморфизма при полиандрии

- •Половой диморфизм—правила

- •Филогенетическое правило полового диморфизма

- •Половой диморфизм по размеру тела

- •Дивергентная и конвергентная эволюция

- •Онтогенетическое правило полового диморфизма

- •Динамика полового диморфизма в онтогенезе

- •Тератологическое правило полового диморфизма

- •“Правило соответствия”

- •Мутации, доминантность и половой диморфизм

- •Родительские эффекты

- •Геномный импринтинг

- •Плацента—“мужской” орган?

- •Пузырный занос

- •Теории геномного импринтинга

- •"Отцовский" эффект

- •Применение теории

- •Проблемы эволюции и видообразования

- •Эволюция низших ракообразных

- •Трехполая раздельнополость

- •Эволюция стадий онтогенеза

- •Половой диморфизм в анатомии и физиологии

- •Зрение

- •Обоняние

- •Слух и голос

- •Половой диморфизм в психологии

- •Половой диморфизм в этологии

- •Отношение к противоположному полу

- •Половой диморфизм в антропологии

- •Эволюционная теория пола и культура

- •Культура как обогащение фенотипа

- •Сексуализация в культуре человека

- •Ускорение отбора

- •Половой диморфизм в патологии

- •Эпидемиологическое правило соотношения полов

- •Болезни иммунной системы

- •Проблема алкоголизма

- •Энергетические расчеты

- •Почему люди пьют?

- •Эволюционная роль рака

- •Связь рака с возрастом

- •Половой диморфизм и рак

- •Оппозиционные (зеркальные) виды рака

- •Гормональное лечение рака

- •Механизмы регуляции

- •Получение экологической информации от среды

- •Стресс у растений

- •Количество пыльцы как передатчик экологической информации у растений

- •Половые гормоны

- •Регуляция дисперсии в унитарных системах

- •Регуляция дисперсии полов и полового диморфизма

- •Регуляция соотношения полов

- •Организменные механизмы регуляции соотношения полов

- •Популяционные механизмы регуляции соотношения полов

- •Предсказания

- •Заключение

- •Структура самовоспроизводящихся живых систем

- •Взаимоотношения системы со средой

- •Отставание консервативной подсистемы от оперативной

- •Примеры бинарно-сопряженных подсистем

- •Приложение В: Рисунки и Таблицы

- •Терминология

- •Список сокращений

- •Словарь

- •СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- •Оригинальные статьи

- •Библиография

- •Информация в интернете

- •Предметный индекс

1 0 4 Г Л А В А 1 2 . П О Л О В О Й Д И М О Р Ф И З М — П Р А В И Л А

Поскольку искусственная эволюция (селекция) домашних животных направлялась человеком, можно предположить, что хозяйственно-ценные признаки должны быть более развиты у самцов. Действительно, во всех случаях, когда признак присутствует в фенотипе обоих полов, у мужского пола он более продвинут. При мясном направлении селекции в животноводстве, как правило, самцы дают намного больше мяса (особенно при их кастрации), лучшего качества, с более высокой оплатой корма и динамикой привеса, чем самки. В тонкорунном овцеводстве более продуктивны бараны и валухи (кастраты). От них получают иногда в 1.5–2 раза больший настриг высококачественной шерсти, чем от ярок. От козлов получают на 20-80% больше шерсти и на 70% больше пуха, чем от коз (Максимовский, 1988). В коневодстве также более ценным является мужской пол, так как он выгодно отличается от женского при использовании в качестве как спортивных, так и рабочих животных. То жe самое можно сказать о верблюдах и оленях. В пушном звероводстве самцы дают шкурки лучшего качества. В шелководстве продуктивность самцов выше на 20–25%, чем у самок. У растений, мужские экземпляры конопли дают в полтора раза больше волокон, чем женские.

У кур была сделана попытка вывести породы с высокой и низкой частотой копуляции. После 20 поколений у самцов наблюдалось существенное изменение частоты копуляций, в то время как у самок не было никаких изменений (Halliday, Arnold, 1987; Cheng, Siegel, 1990).

Таким образом, филогенетическое правило полового диморфизма полностью подтверждается на группе хозяйственно-полезных признаков, проявляющихся у обоих полов.

Филогенетическое правило полового диморфизма позволяет предсказать связь между половым диморфизмом и явлением гетерозиса. Рассматривая гетерозис как суммацию новых эволюционных достижений, приобретенных дивергентно, можно предположить, что, с одной стороны, вклад отца в гетерозис должен превышать вклад матери, с другой стороны, эффект гетерозиса четче должен проявляться у сыновей, чем у дочерей. Это предсказание теории также подтверждается (Levine, Cormody, 1967).

При конвергентной эволюции, наоборот самцы должны быть уже одинаковы по признаку, а самки ещё—разные. Такая картина бывает в одномерных нишах, где доминирует один фактор среды: холод за полярным кругом, или жара в пустыне.

Паразитические формы. Известно, что эволюция многих паразитических форм шла как бы в двух направлениях. С одной стороны такие виды выработали целый комплекс признаков, обеспечивающих поиск особей вида(ов)-хозяина и совместное существование. С другой стороны многие признаки, органы и даже системы органов подвергались редукции (Zimmer, 2001). Правило предсказывает, что как в случае развития новых признаков, так и редукции уже имеющихся, самцы должны опережать самок, поэтому по исчезающим признакам самцы должны быть более примитивны. Например, самка морского червя бонелия (Bonellia viridis) сохранила все функции, а самец, утратив их, стал мелким (1-3 мм) паразитом, живущим на её теле или в её половых путях.

Онтогенетическое правило полового диморфизма

Рассмотрим три явления—филогенез, онтогенез и половой диморфизм. Уже давно ученые заметили существование связи между явлениями филогенеза и онтогенеза. Согласно биогенетическому закону Геккеля-Мюллера (закон рекапитуляции), каждый организм в своем индивидуальном развитии повторяет взрослые формы своих предков. По мнению К. Бэра (1828 г.) “Эмбрионы последовательно переходят в своем развитии от общих признаков типа ко все более специальным признакам. Позднее всего развиваются признаки, указывающие на принадлежность эмбриона к определенному роду, виду, и, наконец, развитие завершается появлением характерных особенностей данной особи” (закон зародышевого сходства). Хотя точка зрения Э. Геккеля не признается современной биологической наукой, связь между филогенезом и онтогенезом невозможно отрицать (Gould, 1977).

Г Л А В А 1 2 . П О Л О В О Й Д И М О Р Ф И З М — П Р А В И Л А 1 0 5

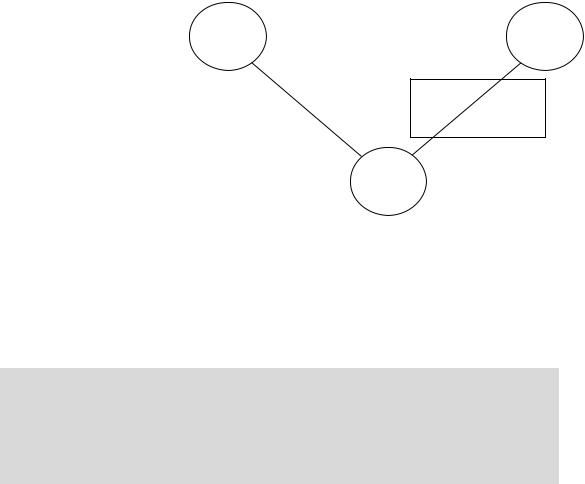

Филогенетическое правило полового диморфизма связывает явления филогенеза и полового диморфизма. Таким образом, мы имеем три явления—филогенез, онтогенез и половой диморфизм,—которые связаны между собой двумя закономерностями. (законом Геккеля-Мюллера и филогенетическим правилом полового диморфизма). Можно предсказать, существование третьей закономерности—непосредственной связи между явлениями полового диморфизма и онтогенеза

(Рис. 12.2).

Рис. 12.2

Закономерности, связывающие явления филогенеза, онтогенеза и полового диморфизма (Геодакян,

1983а).

|

|

|

|

Биогенетический закон |

|

|||||

Филогенез |

|

|

Геккеля-Мюллера |

|

|

Онтогенез |

||||

|

|

|

|

|||||||

|

|

закон Бэра |

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Филогенетическое |

|

Онтогенетическое |

|

|||||

|

|

правило полового |

|

|

правило полового |

|

||||

|

|

|

диморфизма |

|

|

диморфизма |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Половой

диморфизм

Новую закономерность можно назвать “Онтогенетическим правилом полового диморфизма”. Если по какому-либо признаку cyществует генотипический популяционный половой диморфизм, то в онтогенезе (с возрастом) этот признак меняется, как правило, от женской формы к мужской, то есть для начальной, ювенильной стадии онтогенеза (стадии детства, роста и становления) более характерна женская форма признака, а для дефинитивной (зрелой, взрослой)—мужская. Иными словами, женские формы признаков с возрастом должны, как правило, ослабевать, а мужские— усиливаться.

ОНТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ПРАВИЛО ПОЛОВОГО ДИМОРФИЗМА

ЕСЛИ ПО КАКОМУ-ЛИБО ПРИЗНАКУ СУЩЕСТВУЕТ ПОПУЛЯЦИОННЫЙ ПОЛОВОЙ ДИМОРФИЗМ, ТО В ОНТОГЕНЕЗЕ ЭТОТ ПРИЗНАК МЕНЯЕТСЯ, КАК ПРАВИЛО, ОТ ЖЕНСКОЙ ФОРМЫ К МУЖСКОЙ

Динамика полового диморфизма в онтогенезе

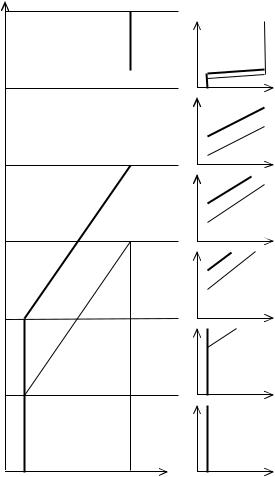

Каждую из филогенетических фаз, рассмотренных в Гл. 11 (Рис. 11.5), можно спроецировать на онтогенез и получить соответствующие им 6 типов динамики полового диморфизма в индивидуальном развитии (Рис. 12.3) (Геодакян, 1994). Дихронизм проявится в онтогенезе как возрастное запаздывание в развитии признака у женского пола, то есть доминирование женской формы диморфного признака в начале онтогенеза и мужской в конце.

Такая трактовка возрастной динамики полового диморфизма подтверждается, например, хорошо известной картиной появления рогов у самцов и самок оленей и антилоп в онтогенезе и филогенезе. Можно проследить четкую связь между степенью рогатости вида, с одной стороны, и возрастом появления рогов у самцов и самок—с другой. Чем сильнее выражены рога у вида, тем в более раннем возрасте они появляются сначала у самцов, а затем у самок. Это возрастное запаздывание развития признака у самок есть не что иное как онтогенетическая проекция предсказанного теорией филогенетического полового дихронизма. Онтогенетическое правило может объяснить наблюдаемую картину полового диморфизма у грызунов. Из 182 изученных популяций разных видов, в 61 % случаев самки имели более длинные хвосты. При этом, большая длиннохвостость у грызунов характерна для молодых животных (Пантелеев, 2010, с. 74).

1 0 6 Г Л А В А 1 2 . П О Л О В О Й Д И М О Р Ф И З М — П Р А В И Л А

На более тесную связь женского пола с начальной фазой онтогенеза обратил внимание ещё Дарвин. Он писал: “Во всем животном царстве, если мужcкoй и женский пол отличаются друг от друга по внешнему виду, видоизменяется, за редкими исключениями, самец, а не самка, потому что последняя обыкновенно остается схожей с молодыми животными своего вида и с прочими членами всей группы” (Дарвин, 1953). Антропологи также отмечали близость женского типа с детским (более грацильные кости, слабовыраженные надбровные дуги, меньшее обволошение тела и др.) (Гинзбург, 1963; Рогинский, Левин, 1955; Аксянова, 2011).

T6

t

6

|

≈ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

T |

|

≈ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

5 |

|

|

|

|

t |

♀ |

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5 |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

♂ |

|

|

||

T4 |

|

|

|

t |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4 |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

♂ |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

T3 |

|

|

|

t |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

♀♀ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

♂ |

3 |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

T2 |

|

|

|

t |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

♂♂ |

|

|

|

|

♂ |

|

|

2 |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

T1 t

1

T0

0 |

1 X |

0 |

1 |

Рис. 12.3 Фазы эволюции признака (0→1) в филогенезе и соответствующие им 6 последовательных типов динамики полового диморфизма в онтогенезе (Геодакян, 1991). По осям: Х - среднепопуляционный генотип. Т - время в филогенетическом масштабе.

t - время в онтогенетическом масштабе

1 — Онтогенез доэволюционной фазы. Признак одинаков у мужского и женского пола и постоянен. Половой диморфизм отсутствует.

2 — Онтогенез дивергентной фазы. Признак постояннен у женского пола, у мужского пола он меняется в конце. Половой диморфизм появляется в позднем возрасте и только растет.

3 — Онтогенез параллельной фазы. Признак меняется и у мужского пола и позже у женского. Половой диморфизм возникает в более раннем возрасте (чем в 2), сначала растет, потом постоянен.

4 — Онтогенез конвергентной фазы. Половой диморфизм возникает в более раннем возрасте (чем в 3). В отличие от 3 половой диморфизм после возраста роста и постоянства в конце уменьшается, но не исчезает.

5 — Онтогенез послеэволюционной фазы. Вся картина сдвинута к началу онтогенеза и в конце онтогенеза половой диморфизм исчезает.

6 — Онтогенез межэволюционной фазы. "Петля" полового дихронизма спрессована в эмбриогенез. А в постнатальном онтогенезе половой диморфизм отсутствует.