- •2.Политология как наука и как учебный предмет.

- •3.Политическая власть и ее признаки.

- •4. Функции политической власти и ее типы.

- •5. Политическое лидерство. Его характерные черты.

- •6. Классификация, функции и тенденции развития лидерства.

- •7.Политическая система общества: определение, ее структура.

- •8.Функции политической системы, ее типология.

- •9.Государство, его признаки и функции.

- •10.Типология государств. Формы управления, государственного устройства, политический режим.

- •11. Правовое государство, его принципы.

- •12. Политические партии и их типология. Партийные системы и их классификация.

- •13.Политический поцесс. Характер отношений между участниками политического процесса.

- •14. Политический конфликт. Причины его возникновения. Формы развития политического конфликта, его масштабы. Политический кризис.

- •15. Политическая культура, ее содержание и типы.

- •16. Структура политической культуры. Политическая субкультура.

- •17. Политическая социализация личности.

МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ г. МОСКВЫ

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ФИЛИАЛ

Юридический факультет

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

ПО КУРСУ: ПОЛИТОЛОГИЯ

Выполнила студентка ОЗО

№ зачетной книжки 0 5 7 9 3

№ группы 3 3 5 1

Проверил (а) __________________________________________

ф. и. о. преподавателя

__________________________________________

Благовещенск 2006 г.

Содержание:

1. Политика как общественное явление. Отличие политики от других сфер

жизни общества. Основные сферы и функции политики.

2. Политология как наука и как учебный предмет.

3. Политическая власть и ее признаки.

4.Функции политической власти и ее типы.

5. Политическое лидерство. Его характерные черты.

6. Классификация, функции и тенденции развития лидерства.

7. Политическая система общества: определение, ее структура.

8. Функции политической системы, ее типология.

9. Государство, его признаки и функции.

10.Типология государств. Формы управления, государственного устройства,

политический режим.

11.Правовое государство, его принципы.

12.Политические партии и их типология. Партийные системы и их

классификация.

13.Политический процесс. Характер отношений между участниками

политического процесса.

14.Политический конфликт. Причины его возникновения. Формы развития

политического конфликта, его масштабы. Политический кризис.

15.Политическая культура, ее содержание, типы.

16.Структура политической культуры. Политическая субкультура.

17.Политическая социализация личности.

1.ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ. ОТЛИЧИЕ ПОЛИТИКИ ОТ ДРУГИХ СФЕР ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ И ФУНКЦИИ ПОЛИТИКИ.

Проблема политики — центральная в политологии. Со времен античности спорным остается вопрос о том, что собственно является сущностью политики: власть, государство, сфера властных отношений между классами, нациями, искусство управления обществом, конфликт, порядок или мир.

Политика как специфическая сфера общественной жизни. В мировой и российской политической и философской литературе бытуют старое и новое определения политики. Начало этому термину было положено мыслителем древности Аристотелем в его сочинении «Политика» — трактате о государстве, правлении и правительстве.

Со времен Древней Греции и до Нового времени политика традиционно рассматривается как всеобъемлющая идея о государстве и власти государственного (институционального) уровня.

В конце XIX — начале XX века в странах Запада и в России складывается новое понимание политики. Грубая, единственно силовая борьба за власть постепенно уступает место цивилизованным формам отстаивания классовых, групповых и индивидуальных интересов, поиску консенсуса в рамках права и закона. Все это и побудило обществоведов конкретизировать определение политики, обособить политику как науку от наук о государстве и государственном управлении.

Совершенно новое измерение политики предложили основоположники марксизма. В их изложении политическая наука и политический процесс обусловлены способом производства материальной жизни. При этом они обратили внимание на многообразие влияния самой политики на экономическую жизнь.

Российские политические мыслители Нового времени расширили толкование политики до выражения не только экономических, но и других социальных потребностей классов и государства. Для них политика являлась одновременно и сложной наукой, и тончайшим искусством, цель которых — предвидеть, прогнозировать будущее развитие общества.

В отличие от марксистов видный немецкий социолог и политолог Макс Вебер (1864 — 1920) не считал ни одну из сфер общества (экономику, политику, идеологию) определяющей. В его трактовке политика есть не что иное, как «стремление к участию во власти или оказанию влияния на распределение власти, будь то между государствами, будь то внутри государства, между группами людей, которых оно в себе заключает».

Приведенные сведения о политике позволяют рассматривать ее в двух основных аспектах: как средство организации нового государственного устройства и как регулятивно-контрольную сферу, направляющую жизнь, деятельность, отношения людей, общественных групп, классов, наций и взаимоотношения между странами.

Когда появилась политика как наука и как сфера человеческой жизни?

Однозначного ответа на эти вопросы нет. Современная политическая наука развивалась на основе эволюции западной политической мысли и накопленных здесь знаний и опыта за многие столетия. Мыслители древней, средневековой и новой эпох, опираясь на различные парадигмы (подходы, образцы, модели), по-разному толковали происхождение и сущность политики. Одни исходили из ее божественного надчеловеческого происхождения, другие объясняли рождение и развитие политики под воздействием природных, социальных и внутригосударственных факторов. Религиозно-мифологическое представление о политике возникло на ранних этапах (II—I тысячелетия до н. э.) существования общества, когда человек еще не мог создать рациональную картину мира. Правители рабовладельческих государств связывали легитимность общественного устройства с непререкаемым авторитетом высших сил — иерархии богов, единственного бога. В результате каста жрецов стала не только монополистом знаний и носителем политической идеологии, но и распорядителем властных полномочий, законодателем.

Происходившие в государствах время от времени перемены требовали рационализации политико-правовых представлений, корректировки прежних религиозных установок о политике властителей. С I тысячелетия до н. э. постепенно стало преодолеваться мифологическое толкование мира. В результате этой тенденции политика осмысливается как соединение божественного промысла и усилий людей. В Древнем Китае у мыслителя Лао-Цзы, а в Древней Греции — у Геродота земные дела зависят от собственных человеческих действий. Не только эти, но и другие представители политико-правовой мысли выступили с обоснованием светской доктрины политики и закона.

Решительный шаг в истории рассмотрения политики в отрыве от религии и теологии принадлежит флорентийцу Никколо Макиавелли. В сочинении «Государь» (1513) он отказался от теологических предрассудков и выдвинул «постулат самостоятельной трактовки политики», разработал представление о ней как об искусстве государей удерживать власть, побеждать врагов и расширять свои владения.

Заслуга Макиавелли состоит прежде всего в выделении политики, государства, политической деятельности в отдельную самостоятельную группу вопросов исследования. Он, как и после него Т. Гоббс, Д. Локк, Т. Джефферсон и другие мыслители Нового времени, на основе анализа политической практики доказал, что политику нельзя вывести из представлений об обществе, опираясь исключительно на постулаты религиозной морали.

В конце XIX века теоретическое осмысление политики применительно к либерально-демократическому обществу имело место в исследованиях Г. Гегеля, марксистов и М. Вебера. Гегель различает гражданское общество и политическое государство. Одну из главных причин социальных переворотов, как ранее Аристотель и Макиавелли, он усматривал в социальном неравенстве. На ступени либерально-гражданского общества, по схеме Гегеля, еще не достигается подлинная свобода и подлинное социальное равенство.

К теоретическим заслугам Гегеля относится также четкая принципиальная постановка вопроса о диалектической взаимосвязи и соотношении (а не просто отличии, как у Макиавелли) социально-экономической и политической сфер, гражданского общества и политического общества.

Гегелем политика еще, однако, не выделялась в самостоятельную область обществоведения. В то же время в структурном исследовании политических организаций, революционно-реформаторских процессов и событий были получены значительные результаты на пути к появлению политологии.

Весомый вклад в науку о политике внесли марксисты. Они завершили ранее начатые историками Гизо и Тьери исследования роли в политике классов и классовых интересов, а также массовых движений и государства.

Маркс и его российские последователи объяснили происхождение и суть политики доминирующим влиянием экономических отношений. Смена общественных формаций при наличии социально-экономических предпосылок ими связывалась с политической революцией. Это исключало сотрудничество в политике и политическую эволюцию общества.

Обусловленность политики экономическими, социальными интересами классов, наций вольно или невольно ограничивает автономность, самостоятельность политической сферы и главного ее института — государства. Демократическое государство призвано выражать интересы не только правящих групп, но интегрировать, совмещать, примирять интересы всех других социальных групп и классов общества.

Ныне ведется оживленная дискуссия с том, в какой мере допустимо политическое, государственное вмешательство в экономику. Немало авторов высказывается за полную независимость экономики от политики, государства, считая такой подход непременным условием возрождения российского общества. Такое утверждение является спорным.

Мировой опыт свидетельствует, что в чрезвычайных ситуациях государственное администрирование в экономической сфере не только допустимо, но и необходимо. Экономика оптимально функционирует лишь при стабильных общественных условиях, создаваемых государственной властью.

Большинство обществоведов и политологов связывают рождение внутренней и внешней политики с комплексом устойчиво действующих, независимых от общественного сознания и сознания отдельных политиков, обстоятельств. Таковыми являются законы политики и реализующие их во властных отношениях субъекты политики — классы, слои, партии.

Законы политики воздействуют на ход политических процессов не помимо воли людей, а как проявление совокупности их требований, потребностей, интересов. Поэтому они проявляются через поведение социальных групп, классов и этносов. Таким образом, политическую практику вершат субъекты политики — большие социальные группы, прежде всего классы.

Под термином субъекты политики понимаются не только государство и политические партии, но и участники политического процесса группы или отдельные личности, классы и нации, способные осознанно бороться за власть и реализацию определенных решений, целей. Осознанность означает, что субъект способен реалистично оценить не только свое положение, но и место своих союзников и противников в обществе и в политике, сформировать свой курс, цели и выбрать средства их достижения.

Функции политического субъекта могут выполнять и конкретные личности. Особенно это относится к государственным, партийным лидерам, руководителям общественно-политических движений и организаций.

В общественном процессе политический субъект взаимодействует с политическим объектом, разрешает противоречия, реализует свои интересы и цели.

В социальном спектре современной политики особое место занимает политический человек, который прямо или косвенно связан с институтами государства, партий и общественных организаций. Российские политологи выделяют три категории граждан по степени их включения в политическую жизнь.

Первую группусоставляют граждане, не осознающие самостоятельно свое место в обществе и политике, в основном покорно подчиняющиеся воздействующим на них институтам государства, средствам массовой информации. Но и в этом случае гражданин не вправе не выполнять принятые политической властью решения.

Вторую группупредставляют участники политического процесса с осознанными политическими интересами и потребностями. Их гражданская активность непосредственно связана с деятельностью государственных, партийных и общественных институтов.

Третью группусоставляют профессионалы или близкие к ним общественно-политические деятели. Для них политика является не только основным источником существования, но и потребностью. Эта группа (депутаты Федерального Собрания Российской Федерации, исполнительные структуры президента и др.) претендует на право выражать волю граждан в сфере принятия политических решений.

Представители второй и третьей групп участников политического процесса, безусловно, являются самостоятельными субъектами политики.

В политике всегда существовали средства жесткие или крайние, нацеленные на быстрое, без задержки на промежуточных этапах, получение (пусть с потерей человеческих жизней!) желаемых результатов; и средства мягкие и умеренные, использование которых предполагает множество промежуточных результатов в течение большего времени, однако, не требует, как в первом случае, тяжелых жертв.

Склонность к использованию крайних, жестких средств, неприятие каких-либо промежуточных форм называется политическим экстремизмом. Наиболее типичное средство политического экстремизма — насилие в политике, т. е. использование разнообразных разрушительных по отношению к противнику или политической организации действий. Как бы мы отрицательно ни относились к насилию, следует отметить, что его корни лежат в самой природе политики, в антагонизме, противоречивости больших социальных групп, классов и этносов.

Взаимодействие политики с другими сферами общественной жизни. Познание природы политики неизбежно предполагает и осознание ее связей и взаимодействия с такими сферами общественной жизни, как экономика, мораль, право и художественная культура. В обществоведении не сразу удалось развести политику с названными сферами. Со времен Древней Греции и до Нового времени бытовал взгляд на политику как всеобъемлющую универсальную форму человеческой активности, включавшую в себя все формы взаимоотношений человека и социума и тем самым обеспечивавшую целостность общественного организма.

Н. Макиавелли, Т. Гоббс, Д. Локк и более поздние мыслители Нового времени — К. Маркс, М. Вебер и другие — считали политику областью человеческой жизнедеятельности, обладающей не только своими внутренними особенностями, но и зависимой от экономики (К. Маркс), от права (Т. Гоббс), от морали (Аристотель).

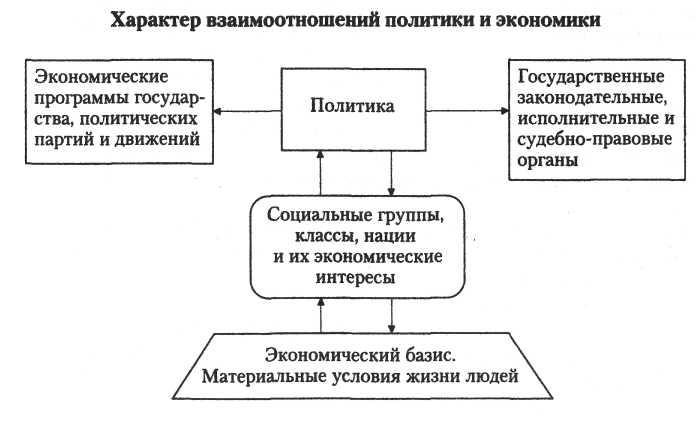

Впервые обусловленность политических процессов от имущественного и социального положения граждан отметил Аристотель в своей книге «Политика». Эту идею в Новое время развивал А. Смит, настаивавший на соответствии политических отношений экономическому строю. Но довели вопрос об отношении политики и экономики до логического завершения К. Маркс и его российские последователи. По их определению, политическая надстройка общества генетически зависит от содержания экономических отношений. «Способ производства материальной жизни, — писал Маркс, — обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще».

Вместе с тем марксисты никогда не абсолютизировали экономику. Они обращали внимание на то, что политика сама порождает собственную и все усиливающуюся политическую реальность, и неверно поэтому во всяком частном политическом повороте искать непосредственные экономические пружины.

Будучи формой властно-государственного принуждения, политика может выполнять регулятивную роль в хозяйственной жизни общества. Активная роль политики особенно возрастает в переломные эпохи, при смене общественно-экономических систем. Сегодня в России без регулирующей политики, осуществляемой президентской властью, в принципе невозможно утвердить частное предпринимательство, товарное производство, т. е. все то, что составляет суть перевода общества на капиталистический путь развития.

Рассматривая политику и политическую идеологию во взаимосвязи с экономикой, следует иметь в виду, что они связаны между собой не непосредственно, а опосредованно — через социальные отношения. В зависимости от экономического содержания своих социальных интересов различные группы могут обращаться к политическим инструментам, побуждая институты государства и другие структуры власти к различным акциям. Реакция государства на социальные запросы трудящихся заставляет политиков считаться с требованиями экономической жизни, превращать их в содержание принимаемых властями решений.

В условиях смены системы власти внедрение политических методов управления, по сути, девальвирует значение не только экономических, но и моральных и правовых регуляторов. В этой связи следует коснуться отношений между политикой и правом.

Идея правовой политики для демократической России во многом новая, неопробованная. Сегодня в политической обстановке либерализации российского общества отношения между политикой и правом достаточно неоднозначны и противоречивы. Правовые акты президентской команды нередко выглядят как стоящие над законом, а сами законы, устанавливаемые в обществе, зачастую не опираются на нормы международного права и общечеловеческой морали. Проблема соотношения политики и морали занимает умы мыслителей на протяжении многих столетий. Причем одни из них — И. Макиавелли, Р. Михельс, Г. Кан и другие — стояли на позиции отрицания сколько-нибудь серьезной роли морали в политике. Правитель, по Макиавелли, должен стремиться к тому, чтобы его считали добродетельным, честным, но не опасаться быть коварным и лицемерным, если честность и прочие добродетели оборачиваются против него, мешают сохранить единство страны и верность подданных.

Другие — Платон, Аристотель, Э. Фромм — напротив, растворяли политические подходы в морально-политических оценках, считая последние ведущими и для этой сферы человеческой деятельности.

Третьи — А. Швейцер, М. Ганди, А. Эйнштейн и другие — настаивали на необходимости облагораживания политики моралью.

Как же в действительности решается проблема политики и морали?

Прежде всего политика и мораль автономны по отношению друг к другу, хотя и относительно. Политика организует совместную жизнь людей и их деятельность, регулирует и контролирует жизнь общества, способна задать морали те или иные границы реального проявления.

Мораль воздействует на политику двояко: с одной стороны, как бы «сверху», через изменение политических идеологий, корректировку управленческих решений и т. д. С другой стороны, мораль влияет на содержание политики «снизу», за счет изменения господствующих ценностных ориентиров массового сознания и политических позиций граждан. Мораль стоит вне политики и над нею, и поэтому их соединение оказывается столь сложным и нестойким.

Моральность (или аморальность) политики — величина относительная. В стабильных демократических странах мораль является одним из важнейших источников взаимоуважительного диалога правящих элит и электората.

В странах СНГ, наоборот, необходимый баланс между политическими и моральными критериями находится на грани, за которой — «право силы» и военная политическая диктатура. Сохранить этот баланс, не перейти эту грань смогут лишь крупные политики с крепкими нравственными устоями.

Политическая сфера в жизни сообществ людей конституировалась по мере разделения общественного производства и появления частной собственности, со сменой морального авторитета семейно-родовых старейшин государственными и иными институтами публичной власти. Политика была призвана осуществлять двуединую задачу: управлять политическим поведением населения (классов, этнических групп) во имя сохранения целостности общества и выражать властно значимые интересы всех групп и слоев в государстве.

Политика является не только областью сознательных, не только рациональных поступков и форм политического поведения масс, но и иррациональных факторов.

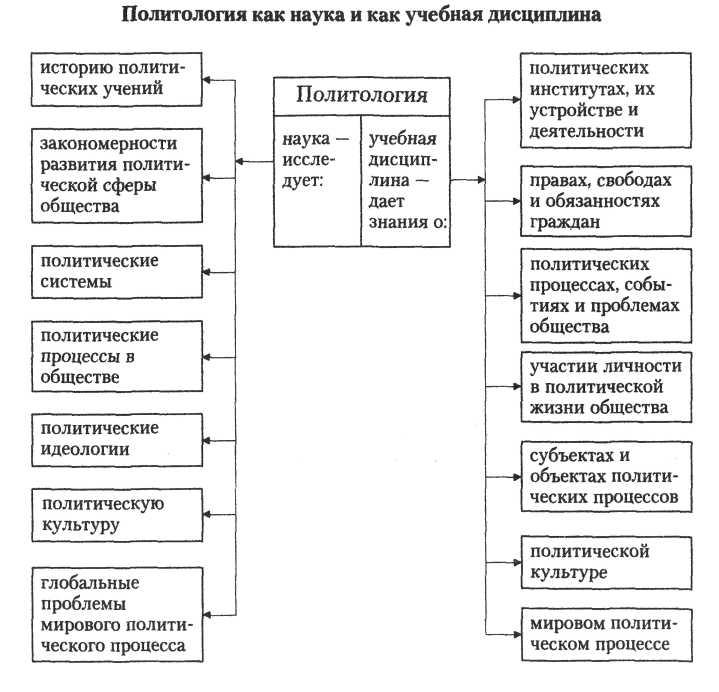

2.Политология как наука и как учебный предмет.

Во всех сферах жизнедеятельности российского общества сегодня проводятся реформы. В этом процессе возрастает статус гуманитарного образования. Политология в нем играет важную научно-образовательную и воспитательную роль.

Разнообразные сферы общественной жизни изучаются различными социальными науками. Например, социальная сфера является объектом изучения социологии, политическая сфера — политических наук, в том числе и политологии. Изучение политологии, в том числе вопросов возникновения политики, особенностей политических элит, разновидностей политических режимов, позволяет человеку оценивать те социально-политические события и явления, которые его окружают. Приобретенные знания в области политической науки позволяют человеку прогнозировать дальнейшее развитие событий, а значит, дают возможность попытаться предупредить, избежать трагических последствий в будущем.

В переводе с греческого (politike logos) на русский язык буквально означает политическая наука или учение о политике во всех ее проявлениях.

Cовременные политологи нередко стоят на различных позициях, выдвигают отличные друг от друга концепции относительно предмета этой науки. Можно отметить следующие три подхода.

Сторонники первого подхода придерживаются точки зрения, согласно которой политология есть наука о государстве. У истоков такого понимания стоит древнегреческий мыслитель Аристотель, который сводил политику к изучению государства, его устройства, механизмов управления государством, путей участия в решении государственных и общественных дел. И в наши дни представители данного подхода считают, что наука о политике есть познание всего, что имеет отношение к искусству управлять государством и его отношениями с другими государствами.

Согласно второму подходу, политология — это наука о политике, политической деятельности в целом, т. е. обо всех процессах и явлениях, происходящих в политической сфере жизни общества. Можно сказать, что при таком понимании предмет политологии определен уже в самом названии науки.

Представители третьего подхода утверждают, что политология является наукой о политической власти и управлении обществом. По их мнению, предметом политологии служат закономерности возникновения, функционирования и развития политической власти, пути, формы и методы ее завоевания, удержания и использования. Данный подход является наиболее распространенным в настоящее время, имеет больше всего сторонников — как среди отечественных, так и зарубежных исследователей политики.

Кроме рассмотренных позиций относительно предмета политологии существуют и другие. Среди них такие, которые рассматривают политологию как общую теорию политики. В этом плане политологию отличает от других политических наук то, что она изучает, с одной стороны, политику как научное целое, как совокупный социум, и, с другой стороны, она обслуживает культурно-идеологические, политико-правовые потребности своих активных субъектов.

Политология как самостоятельный научный предмет и учебная дисциплина имеет свой категориальный (понятийный) аппарат и систему методов познания политической жизни.

Составляющие курс «Политологии» понятия могут быть разделены на три основные группы.

Первую составляют собственно политологические понятия, непосредственно относящиеся к сфере политики, политической власти, социальным институтам гражданского общества. Назовем ключевые: политика, политическая и гражданская власть, политическая и гражданская жизнь общества, политические и гражданские отношения, политическая система, политические институты, партийные системы, политические режимы, политические элиты и лидерство, политическое сознание, политические идеологии, политическая культура, современная геополитика мира и России.

Ко второй группе могут быть отнесены понятия, выражающие специфику правовой сферы общественной жизни. В их числе, например такие, как право, закон, законность, правопорядок, правосознание, правовая культура, правовой статус, юридическая ответственность, законопослушание, правонарушения, права человека и гражданина, конституция, правое государство и многие другие.

Если понятия первых двух групп для нашего курса являются «родными», то относящиеся к третьей группе — заимствованными из политической философии и социологии. Таковыми можно считать, например, политическое сознание, политическую социализацию, политическое поведение, политическое бытие.

Будучи комплексной, единой наукой о политике и политическом, политология органично взаимодействует с другими науками, усваивает выводы частных научных дисциплин (политической истории, истории политических учений, политической философии, политической психологии, политической социологии, теории государства и права и др.), каждая из которых исследует какую-либо одну сторону, явление, процесс политической действительности.

Общественную жизнь нельзя представить без объектов и субъектов политики, их взаимодействия. В широком плане объектом политологии, как и политической социологии, рассматривается общество и его социально-политические институты. Политология и политическая социология в то же время различны в предмете и методах познания, пользуются совершенно разными концепциями: политология ориентируется на государство, социология — на гражданское общество.

В узком, собирательном смысле объектом познания политологической науки выступает основное содержание политики и политической власти, политической системы и в целом политической сферы общества: государственных органов, субъектов политики, политического сознания, политических элит, политических идеологий и других понятий.

Субъектами политологии выступают как интегративные политические и общественные институты (народ, государство, партии), так и активные политические лидеры. Если говорить о коллективном субъекте, то им в первую очередь является народ. В статье 3 Конституции РФ (1993 г.) так и записано, что народ является «единственным источником власти». И далее: «Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления».

Другими субъектами политики выступают государство и его органы, политические партии и союзы, имеющие политические интересы и цели.

Политология тесно связана с жизнью общества, с его политической системой. Социальное признание политологии определяется теми функциями, которые она осуществляет в интересах стабильности общества.

Познавательно-описательная функция призвана раскрыть определенные политические процессы и события, выявленные на основе анализа развития общества. Это позволяет ответить на вопрос «Почему совершаются политические события так, а не иначе?»

Прогностическая функция призвана вырабатывать обоснованные прогнозы о тенденциях политических процессов внутри страны и за рубежом, своевременно вносить корректировку в политическую деятельность субъектов политики.

Посредством функции политической социализации личности политология участвует в формировании современного «политического субъекта», помогает ему овладеть политической культурой, стать сознательным участником демократического процесса. Перед политологией, таким образом, стоит задача не столько охватить весь спектр мира политики, сколько раскрыть в политике суть политических процессов, объяснить из чего эта наука и учебная дисциплина складывается и чем занимается.

С началом процесса демократизации, гласности, общественного и государственного реформирования политология закрепилась в качестве равноправной отрасли знания, учебной дисциплины. Создана Академия политической науки, непрерывно идет подготовка ученых по направлениям политологических знаний. Кроме того, выпускаются специальные журналы, открылись отделения и факультеты политологии в вузах.

В последние годы появились междисциплинарные отрасли знания на стыке политологии и других наук. Например, политическая социология, политическая философия, политическая география и др.

Особенную популярность приобретает прикладная политология. Это область практического использования результатов теоретических исследований в политической жизни общества для достижения наилучшего эффекта в сегодняшней и завтрашней политике. Политология как наука представляет собой единство теоретической и практической областей. Синтез этих областей позволит политической науке обогатиться новыми знаниями, а обществу — сделать свое существование наиболее рациональным.

На основе всего вышеизложенного можно предложить такое определение предмета политологии: Политология — это наука о государственно-организованном обществе как функционирующей и развивающейся политической системе на основе взаимодействия составляющих ее элементов: политических субъектов, политических институтов и политического сознания.