- •1 Хронический бронхит

- •2. Очаговая пневмония

- •3.Крупозная пневмония

- •4.Абсцесс лёгкого

- •5. Бронхиальная астма

- •6.Плевриты

- •7. Спонтанный пневмоторакс

- •8. Эмфизема лёгких

- •9. Синдром дыхательной недостаточности

- •9. Дыхательная недостаточность

- •10. Ишемическая болезнь сердца: стенокардия Ишемическая болезнь сердца

- •11. Ишемическая болезнь сердца: инфаркт миокарда

- •Классификация инфаркта миокарда:

- •12 Гипертоническая болезнь и симптоматические артериальные гипертензии

- •Факторы влияющие на прогноз, на основании которых проводится стратификация риска у пациентов с аг:

- •Синдромы при аг

- •1.Синдром артериальной гипертензии.

- •2.Синдромы поражения органов мишеней

- •13. Недостаточность митрального клапана

- •14. Стеноз левого атриовентрикулярного отверстия

- •15. Недостаточность клапана аорты

- •16. Стеноз устья аорты

- •17. Недостаточность трехстворчатого клапана

- •18. Синдром острой и хронической сердечной недостаточности.

- •19. Хроническое легочное сердце

- •20. Хронический гастрит

- •21. Язвенная болезнь желудка и дпк

- •22. Хронические энтериты и колиты. (энтериты в учебнике только острые я хз надо или нет)

- •23. Осложнения при заболеваниях органов пищеварения.

- •24. Хронические гепатиты

- •25. Хронические циррозы

- •26 Желчнокаменная болезнь

- •27. Холециститы

- •28. Синдром желтухи: паренхиматозной, механической и гемолитической

- •31. Хронический гломерулонефрит

- •30. Острый гломерулонефрит

- •32. Нефротический синдром

- •Лечение нефротического синдрома

- •33. Синдром хронической почечной недостаточности. Уремическая кома

- •34. Острая постгеморрагическая анемия

- •35. Хронические железодефицитные анемии

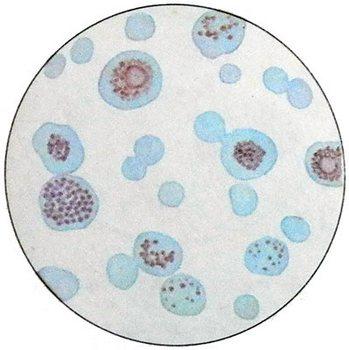

- •36. B12-дефицитная анемия -

34. Острая постгеморрагическая анемия

Под острой постгеморрагической анемией понимают анемию, развившуюся в результате быстрой потери значительного количества крови.

Патогенез острой постгеморрагической анемии

В патогенезе основных клинических проявлений острой кровопотери ведущую роль играет остро развившееся уменьшение общего объема крови, прежде всего ее плазменной части.

Уменьшение объема циркулирующих эритроцитов ведет к острой гипоксии — появлению одышки, сердцебиения. Развитие коллапса или снижение артериального давления в пределах безопасных уровней вызвано в основном потерей плазмы. Во время кровотечения и сразу после него отмечается выброс надпочечниками катехоламинов и спазм периферических сосудов. Уменьшение объема сосудистого русла способствует компенсации кровопотери. Однако длительный спазм периферических сосудов оказывает неблагоприятное воздействие на микроциркуляцию и может привести к развитию шока.

Одним из важнейших механизмов саморегуляции организма является аутогемодилюция за счет мобилизации собственной межтканевой жидкости и выброс ее в сосудистое русло. Если аутогемодилюция выражена недостаточно или истощается, наступает декомпенсация и без необходимого лечения больной погибает. В связи с гипоксией, связанной с кровопотерей, повышается содержание эритропоэтина, следствием чего является повышенная пролиферация эритропоэтинчувствительных клеток с последующим увеличением процента эритрокариоцитов.

Также наблюдается выброс в периферическую кровь ретикулоцитов.

Клинические проявления острой постгеморрагической анемии

Для острой постгеморрагической анемии характерны прежде всего симптомы коллапса. У больного появляются резкая слабость, головокружение, бледность, сухость во рту, холодный пот, рвота. Снижается артериальное и венозное давление, уменьшается минутный объем сердца. Пульс резко учащается, становится слабым.

Клиническая картина определяется количеством утраченной крови, скоростью ее истечения, в какой-то мере и источником кровопотери. Имеются данные о неодинаковой степени компенсации в зависимости от источника кровотечения.

Для оценки степени кровопотери рекомендуется использовать следующую формулу:

П=К+44*lgШИ,

где П — потеря крови, %;

К — коэффициент, который при кровопотере из желудка и кишок равен 27, при полостных кровотечениях — 33, при ранениях конечностей — 24 и при травме грудной клетки 22;

ШИ — шоковый индекс, равный отношению частоты пульса к систолическому давлению.

Степень анемии не является показателем количества потерянной крови. Это связано с тем, что при острой кровопотере уменьшаются размеры сосудистого русла. При большой кровопотере в первые часы может незначительно снижаться уровень гемоглобина и эритроцитов, гематокритное число не изменяется и лишь исследование объема циркулирующих эритроцитов может выявить значительное снижение этого показателя.

Лабораторные показатели при острой постгеморрагической анемии

Если кровотечение удалось остановить, через 2—3 дня начинается снижение уровня гемоглобина и эритроцитов, главным образом за счет проникновения в кровь тканевой жидкости. В результате этого в первое время после кровопотери анемия носит нормохромный характер.

Содержание тромбоцитов в крови в период кровотечения может быть сниженным в связи со значительным потреблением тромбоцитов, мобилизующихся для остановки кровотечения, отсутствием специальных тромбоцитарных депо.

Такая тромбоцитопения потребления может иногда вызвать предположение, что в основе кровотечения лежит тромбоцитопеническая пурпура.

Через 2—3 дня количество тромбоцитов не только приходит к норме, но и в большинстве случаев превышает ее. Увеличивается количество лейкоцитов, появляется значительный сдвиг нейтрофильных гранулоцитов влево, наблюдается полихромазия, отмечаются единичные эритрокариоциты. Так как большая кровопотеря приводит к значительной потере железа, развивается его дефицит, хотя содержание железа в сыворотке крови в течение определенного времени может быть нормальным, особенно если до массивного кровотечения у больного не было дефицита железа.

Лабораторная диагностика острой постгеморрагической анемии очень затруднительна. Следует помнить, что диагноз массивного кровотечения, скрытого для глаз врача, должен основываться в первую очередь не на данных лаборатории, а на клинических признаках, подкрепленных результатами некоторых лабораторных исследований, в частности выявлением резко положительной бензидиновой пробы и реакции Вебера при исследовании кала больного в случае кровотечения из желудка и кишок, повышением уровня остаточного азота при кровотечении из верхних отделов желудка и кишок в связи с всасыванием значительного количества аминокислот, образующихся при распаде крови, находящейся в желудке и двенадцатиперстной кишке. При этом содержание мочевины остается нормальным.