- •Предмет и задачи биохимии. История биохимии

- •Краткая история развития биохимии

- •Белки как уникальный класс биополимеров

- •Физико-химические свойства белков

- •Элементный состав белков

- •Форма белковых молекул.

- •Функции белков.

- •Физико-химические свойства аминокислот

- •Цвиттер-ион

- •Экспериментальные доказательства полипептидного строения белков

- •Классификация белков

- •Структурная организация белков.

- •Определение первичной структуры белка (псб).

- •Вторичная структура белка (всб).

- •Беспорядочный клубок

- •Денатурация и ренативация белка

- •Гемоглобинозы

- •Методы выделения и очистки белков.

- •Методы определения Mr белков

- •Методы определения гомогенности белков

- •Нуклеиновые кислоты

- •Состав нуклеиновых кислот

- •Углеводная часть

- •Состав нуклеиновых кислот

- •Наиболее распространенные нуклеотиды клетки.

- •Вторичная структура днк. Правила Чаргаффа.

- •Синтез белка

- •1. Образование 40s-комплекса инициации

- •2. Образование 80s-комплекса инициации

- •Ферменты

- •Современная классификация ферментов и их номенклатура

- •Номенклатура ферментов.

- •Механизм действия ферментов

- •Кинетика ферментативных реакций

- •Специфичность действия ферментов

- •Регуляция активности ферментов.

- •Методы регуляции активности ферментов

- •Витамины

- •По механизму действия антивитамины делятся на 2 группы:

- •Пути метаболизма витаминов в организме.

- •Жирорастворимые витамины.

- •Водорастворимые витамины.

- •Витаминоподобные вещества.

- •Введение в метаболизм

- •Современные представления о дыхательной цепи переноса электронов. (эпц).

- •Общие и специфические пути катаболизма

- •Цикл трикарбоновых кислот.

- •1 Мол. Фад·н2 2 мол. Атф

- •Обмен углеводов

- •Амилопектин амилоза

- •Синтез и распад гликогена

- •Гликоген

- •Синтез глюкозы из глицерина

- •Механизм фосфорилитического отщепления остатка глюкозы от гликогена.

- •Гликолиз

- •1 Стадия

- •2 Стадия

Углеводная часть

|

|

|

|

рибоза (-Д-рибофураноза) – в составе РНК |

дезоксирибоза (-Д-2-дезоксирибофураноза) – в составе ДНК |

Нуклеиновые кислоты (НК) бывают двух типов: ДНК и РНК.

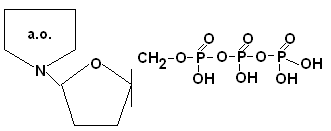

Мономерным звеном нуклеиновых кислот являются мононуклеотиды, которые состоят из 3-х компонентов: азотистого основания (АО), углеводной части и остатка фосфорной кислоты.

Состав нуклеиновых кислот

Дезоксирибоза

Таким образом, звеном нуклеиновых кислот являются мононуклеотиды, состоящие из трех химически связанных компонентов. Соединение АО с сахаром называется нуклеозидом. Он образуется из мононуклеотида путем отщепления Н3РО4 при гидролизе или под воздействием специфических факторов.

Соединение этих трех компонентов происходит за счет b-N-гликозидной связи N1- пиримидинового или N9 пуринового азотистого основания с С1 атома пентозы и за счет сложноэфирной связи С5 атома пентозы и фосфорной кислотой.

|

| |

|

5-цитидиловая кислота цитидин-5-фосфат (5-дезоксицитидиловая) 5¢-уридиловая 5¢-адениловая 5¢гуаниловая |

ЦМФ (5-дезоксицитидиловая) (5-дезоксиадениловая) (5-дезоксигуаниловая)

|

|

|

|

|

|

Если нуклеозид соединяется 1, 2 или 3 атомами Фн, то мононуклеозид называется соответственно цитидинмонофосфат – ЦМФ, цитидиндифосфат – ЦДФ, цитидинтрифосфат – ЦТФ

|

Первичная структура нуклеиновых кислот – это порядок, последовательность расположения мононуклеотидов в полинуклеотидные цепи ДНК или РНК, соединенных между собой 35-фосфодиэфирной связью.

|

|

Наиболее распространенные нуклеотиды клетки.

Нуклеотиды – это высокомолекулярные соединения (ВМС). Их молекулы имеют нитевидную форму, что обусловливает высокую вязкость их растворов. Длина молекул ДНК занимает несколько см. Общая длина ДНК в 23 парах хромосом человека около 1,5 м. Молекулы РНК короче: около 0,01 мм. Основная часть ДНК находится в ядре клетки – в составе хроматина; 0,25% ДНК – в митохондриях. РНК обнаружено во всех частях клетки. РНК состоит обычно из 2 полинуклеотидной цепи. ДНК – из двух. В редких случаях возможны двухцепочечные РНК и одноцепочечные ДНК.

Нуклеотиды в клетке могут быть в виде мононуклеотидов: АТФ, АДФ, АМФ, ЦТФ, ЦДФ и т.д.

В зависимости от вида пентозы нуклеотиды делят на 2 типа – рибонуклеотиды и дезоксирибонуклеотиды.

Дезоксирибонуклеотиды используются для образования ДНК.

Функции рибонуклеотидов более разнообразны. Они идут на образование РНК, могут выполнять роль коферментов в некоторых реакциях (трансферазных). Адениловые рибонуклеотиды входят в состав НАД, НАДФ, ФАД, КоА. Нуклеозидтрифосфаты (АТФ, ЦТФ и т.д.) содержат 2~связи, то есть связи, при гидролизе которых выделяется Е (~50 Кдж).

Вторичная структура днк. Правила Чаргаффа.

Изучая состав ДНК, Чаргафф (1949г.) установил важные закономерности соотношения АО в ДНК, что в дальнейшем помогло раскрыть их структуру.

1) сумма пуриновых оснований = сумме пиримидиновых оснований.

А

+ Г = Ц + Т или ![]()

2) соединение А = соединению Т

А

= Т или ![]()

3) соединение Г = соединению Ц

Г

= Ц или ![]()

4) сумма А и Ц = сумме Г и Т

А+Ц

= Г+Т или ![]()

5) изменчива только сумма А+Т и Г+Ц

если А+Т Г+Ц, то это АТ-тип ДНК

если наоборот, то это ГЦ-тип ДНК.

Эта разница выражается через коэффициент специфичности, который является важной характеристикой молекулы ДНК.

![]() (в

% от суммы Г+Ц от 0,54

до 0,94 для

живых, то есть преобладает АТ-тип; от

0,45 до 2,57 –

для микроорганизмов).

(в

% от суммы Г+Ц от 0,54

до 0,94 для

живых, то есть преобладает АТ-тип; от

0,45 до 2,57 –

для микроорганизмов).

Правила Чаргаффа характерны только для ДНК, но не свойственны РНК.

На основании этих правил и большого числа разнообразных экспериментальных данных в 1953 г. Д. Уотсон и Ф. Крик разработали модель ВС ДНК.

Молекула ДНК построена из двух полинуклеотидных. цепей, ориентированных антипараллельно (3′ конец одной цепи соседствует с 5′ концом второй цепи); цепи на всем протяжении связаны Н-связями. При этом каждый мононуклеотид участвует в образовании Н-связей.

Н-связи образованы между А одной цепи и Т другой, между Г одной цепи и Ц другой. Основания, образующие такие пары комплементарны друг другу, то есть между ними легче образуется Н-связь.

ПС одной цепи ДНК комплементарна ПС второй цепи, что не означает их идентичности

Обе цепи закручены вправо в спираль, имеющую общую ось. Цепи могут быть разделены только раскручиванием. Такие спирали называются плектонемическими.

Пурины и пиримидиновые основания обращены внутрь спирали. Их плоскости перпендикулярны оси спирали и параллельны друг другу, таким образом получается стопка оснований. Пентозофосфатные остовы обеих цепей обращены наружу от спирали.

Стабилизация ВС ДНК обеспечена за счет:

1) особого вида вандервальсовых сил между АЩ – так называемых стэкинг-взаимодействий;

2) водного окружения фосфатов и особенно нейтрализации их зарядов. –q стремятся оттолкнуться друг от друга, вытягивают цепь ДНК и тем самым стабилизируют ее;

3) образование двойной спирали ДНК возможно только при условии связывания фосфатов (–q) с гистонами – основными белками (+q);

4) Н-связями.

Комплекс белков с ядерной ДНК клеток называется хроматином.

Двойная спираль (-форма) Уотсона и Крика имеет размерность:

1) -спирали – 2,1 нм;

2) один виток (шаг спирали) составляет 10 пар АО; 3,4 нм;

3) высота каждого мононуклеотида 0,34 нм.

В природной ДНК хромосом строгая двуспиральность нарушается на тех участках, которые называются палиндромами (перевертышами). В таких фрагментах ДНК последовательность мононулеотидов одинакова слева направо и справа налево. Комплементарные основания палиндромов спариваются и образуют «кресты» или «шпильки». Они помогают регуляторным белкам узнавать места списывания генетического текста ДНК хромосом.

Третичная структура ДНК образуется в результате дополнительного скручивания в пространстве в виде суперспирали или изогнутой, то есть сломанной двойной спирали.

В составе хроматина ДНК сост 30-45%; гистоны 30-50%; негистиновый белок 4-33%; РНК 1,5-10%.

В электронном микроскопе хроматин напоминает бусы – шаровидные утолщения – нуклеосомы, с перемычками. Каждая нуклеосома содержит 8 молекул гистонов и намотанный на них участок ДНК, содержащий 146 пар АО. При такой укладке длина молекулы ДНК уменьшается ~ в 7 раз. Это лишь первый уровень укладки цепи. Длина молекул ДНК 3-5 см, а длина хромосом всего несколько мкм, то есть степень укорочения ДНК достигает нескольких тысяч. Это происходит в результате дополнительного скручивания нуклеосомной нитки бус.

Вторичная и третичная структура РНК

По особенностям структуры и функций различают 3 основных типа РНК:

1) Р-РНК;

2) Т-РНК;

3) М(И)-РНК.

Р-РНК – это компоненты рибосом и составляют около 80% всей РНК клетки. Существует три вида р-РНК, которые отличаются по массе и коэффициенту седиментации.

К сед. Mr число м/н

1) 28-S-р-РНК ~ 1,5 млн. до 4000

2) 18-S-р-РНК ~ 700 тыс. до 2000

3) 5-S-р-РНК ~ 30 тыс. ~ 100

Вторичная структура р-РНК – это спиралевидные участки, соединенные изогнутой одиночной цепью.

Третичная структура р-РНК является скелетом рибосомы.

Рибосомы – это субклеточные частицы с Ксед. 80S и Mr~1,5 млн. Они состоят из 2 субъединиц – большой (60S) и малой (40S); при снижении концентрации ионов Mg+2 до 0,1 мМоль 80S-частица распадается на субъединицы. Каждая из субъединиц содержит р-РНК и белки. р-РНК выполняет роль каркаса для объединения белков в определенном объеме.

м(и)-РНК – образуется в цитоплазме клетки из предшественника – пре-м-РНК. Последняя имеет копии палиндромов ДНК, поэтому ее вторичная структура содержит «шпильки» и линейные участки. При созревании пре-м-РНК «шпильки» отсекаются ферментами и образуется м-РНК. Кодовым элементом м-РНК является триплет нуклеотидов – кодон. Каждый кодон соответствует определенной аминокислоте. Вторичная структура м-РНК – это изогнутая цепь, а третичная – подобна нити, намотанной на катушку, роль которой играет особый транспортный белок – информофер. м-РНК составляет ~ 2-5% всей РНК-клетки.

т-РНК – составляет ~ 15% всей РНК клетки, имеется несколько десятков видов т-РНК, отличаются они ПС. Mr т-РНК ~ 25 000 ДА. Находятся в цитоплазме.

ВС т-РНК имеет форму «клеверного листа». т-РНК построено из одной полинуклеотидной цепи. Но в этой цепи имеются участки в виде двойной спирали, образованные комплементарными нуклеотидными парами А…V и G…С, они чередуются с неспирализованными участками. Все т-РНК имеют схожую ВС, отличаются ПС.

«Клеверный лист» содержит 5 спирализованных стеблей, 4 из которых заканчиваются петлями из неспирализованных нуклеотидов. В центре молекулы находится неспирализованная часть

1. Акцепторный участок – состоит их 4-х линейных нуклеотидов, три из которых имеют одинаковую последовательность ССА. Гидроксил 3′-ОН аденозина свободен. К нему присоединяется СООН-группа аминокислоты. Связанную с 3′-концом аминокислоту т-РНК доставляет к рибосомам, где происходит синтез белка.

2. Антикодоновая петля – образуется 7 нуклеотидами. Содержит специфический для каждой т-РНК триплет нуклеотидов – антикодон. Он по принципу комплементарности спаривается с кодоном м-РНК. Кодон-антикодоновое взаимодействие определяет порядок расположения аминокислот в ППЦ во время ее сборки на рибосоме.

3. Ψ-петля (псевдоуридиловая) – состоит из 7 нуклеотидов и обязательно содержит минорный компонент – остаток псевдоуридиловой кислоты (до 15% минор нуклеотидов). Полагают, что именно этой петлей т-РНК взаимодействует с рибосомой.

4. Д-петля (дигидроуридиловая) – состоит из 8-12 нуклеотидов, в ней всегда соединяются несколько остатков минорного компонента дигидроуридила. Участвует в узнавании аминокислотой своей т-РНК.

5. Во всех т-РНК имеется добавочная петля разной длины и размеров у разных т-РНК. Функции ее мало изучены. Полагают, что с ее помощью уравнивается длина т-РНК.

6. Третичная структура т-РНК – изучена у т-РНКфен и т-РНКасп полученных из дрожжей. Она очень компактна, образуется путем сближения отдельных частей «клеверного листа», имеет форму локтевого сгиба, при этом лепестки петель заворачиваются на тело молекулы, удерживаясь дополнительно Ван-дер-Ваальсовыми силами. Доказано, что т-РНК остаются неизменными вот уже на протяжении 500 млн. лет.

ЛЕКЦИЯ 5