Костно-суставная система.

В скелете человека более 200 костей.

Классификация костей:

- трубчатые (кости конечностей)

-

Длинные

-

Короткие

- губчатые (позвонки)

- плоские (кости свода черепа, подвздошные кости)

- смешанные (основания черепа)

Рентгеноанатомия костей.

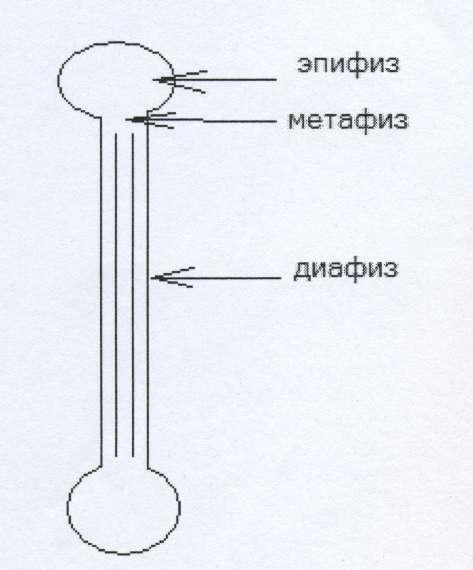

Э пифиз

– это концевой участок кости, имеющий

самостоятельную точку окостенения, и

участвует в образовании сустава. В

основе эпифиза губчатое вещество оно

имеет нежный, ячеистый рисунок.

Надкостница в эпифизе переходит в

капсулу сустава.

пифиз

– это концевой участок кости, имеющий

самостоятельную точку окостенения, и

участвует в образовании сустава. В

основе эпифиза губчатое вещество оно

имеет нежный, ячеистый рисунок.

Надкостница в эпифизе переходит в

капсулу сустава.

Диафиз – это тело кости, содержащее костно - мозговой канал. Истончение кортикального слоя служит границей между метафизом и диафизом. У взрослых граница видна как зона склероза. Диафиз покрыт надкостницей.

Метафиз располагается в месте окончания костно - мозгового канала, там истончается костная пластинка. У детей представлен хрящём.

Апофиз – участок кости, имеющий самостоятельную точку окостенения, не участвующий в образовании сустава, служащий местом прикрепления сухожилий и мышц.

Особенности детской кости:

-

Больше органической составляющей - прозрачная кость

-

Менее выражены силовые линии

-

Есть точки окостенения

-

Не закрыты зоны роста

-

Метафизарные хрящи, не дают рентгенологического изображения.

-

Надкостница хорошо выражена

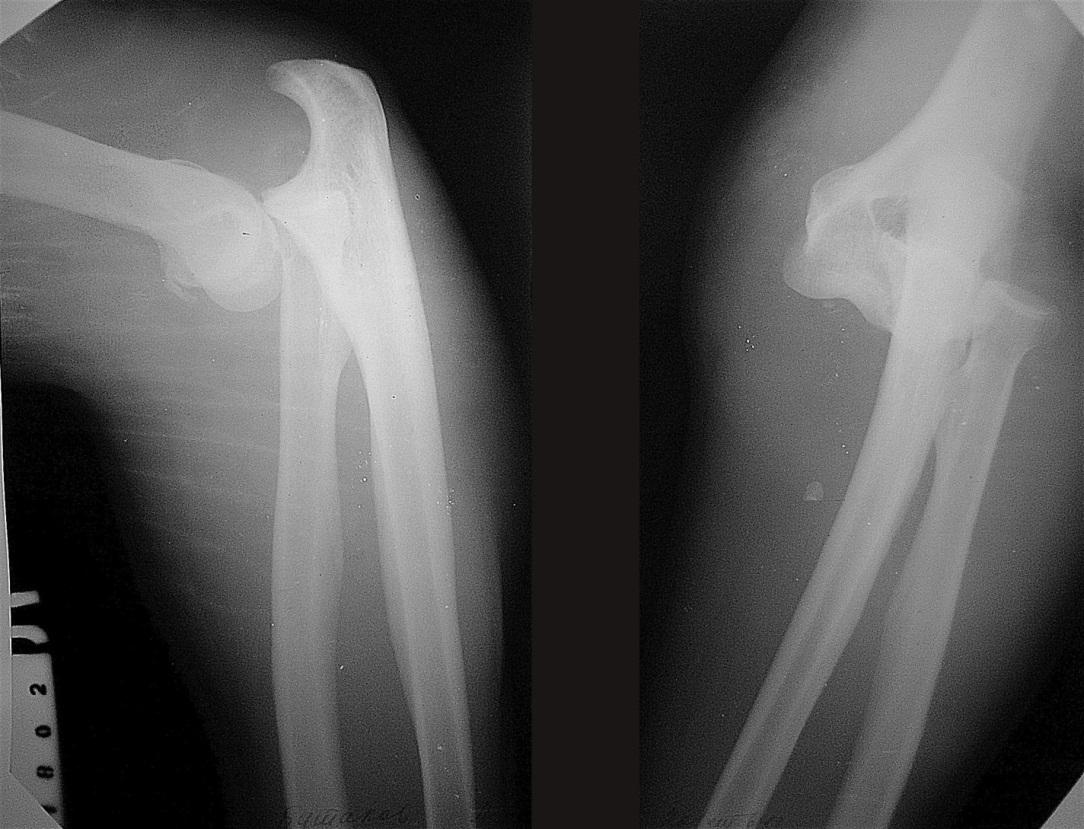

На сравнительной рентгенограмме коленных суставов в прямой проекции с захватом костей голени: соотношение костно – суставных элементов не нарушено, конгруэнтность в суставах сохранена, зоны роста представлены линией просветления, мягкие ткани однородны.

Методы обследования:

1.Рентгенография.

Правила проведения рентгенографии КСС:

- Стандартные рентгенограммы в двух перпендикулярных плоскостях.

- В длинных трубчатых костях захватывают сустав.

- Есть специальные укладки, функциональные укладки.

- У детей делают сравнительные снимки.

2. Линейная томография.

Линейные томограммы делают когда на обычной не удаётся выделить структуру какого-либо образования, в силу труднодоступности суставов. При деструктивных изменениях - для определения секвестров, деструкции. Может использоваться при рентгенографии в гипсе для контроля консолидации перелома. Исследуют височно – нижнечелюстной сустав, тазобедренные суставы.

3. МРТ – для исследования суставов и мягких тканей.

4. КТ - наиболее точный метод для исследования костной системы.

5. УЗИ - у взрослых исследуют мягкие ткани и суставы, у детей можно и кости, так как они более жидкостные чем у взрослых.

6. Сцинтиграфия – метод, основанный на накоплении радиоизотопного препарата в метаболически активных тканях. Используют для диагностики метастатических поражений скелета.

Лучевая диагностика травматических повреждений.

1. Переломы – полное либо частичное нарушение целостности кости, связанное с механическим повреждением, патологическим процессом (опухоль, деструкция).

Основной диагностический признак перелома - линия перелома, смещение отломков. Линия просветления с неровными контурами. При вколоченных переломах - линия затемнения так как отломки накладываются друг на друга. Линия перелома лучше видна в кортикальном слое. При обычном переломе линия достигает противоположной стороны кортикальной пластинки (полный перелом), может быть смещение отломков. Если линия не доходит - неполный перелом, нет смещения отломков.

Классификация переломов:

По целостности кожных покровов:

- Открытые (с повреждением мягких тканей).

- Закрытые.

По линии перелома различают:

-

Поперечные

-

Продольные

-

S - образные

-

Т - образные, У – образные и.т.д.

По смещению отломков:

- Без смещения.

- Со смещением (описывают по дистальному отломку):

-

По длине (описывают в сантиметрах).

-

По ширине (описывают по поперечнику кости).

-

По оси.

-

Под углом.

-

Вколоченные с захождением отломков.

-

Сочетание смещений.

Внутрисуставные переломы - если линия перелома заходит на суставную поверхность либо происходит внутри капсулы.

Патологические переломы - на ранее изменённой кости (воспаление, опухоль).

Оскольчатые переломы - если 2 и более отломков.

Множественный перелом - перелом 2 и более кости в нескольких местах.

Особенности переломов у детей: Для диагностики нужно делать сравнительные рентгенограммы.

По

типу зелёной веточки (поднадкостничный

перелом) – мощная надкостница

удерживает кортикальный слой, смещения

на будет, линии перелома не будет.

По

типу зелёной веточки (поднадкостничный

перелом) – мощная надкостница

удерживает кортикальный слой, смещения

на будет, линии перелома не будет.

Эпифизиолиз

(апофизиолиз) - перелом по зоне

роста со смещением.

Эпифизиолиз

(апофизиолиз) - перелом по зоне

роста со смещением.

Исходы переломов:

А. Благоприятный исход:

-

Формирование костной мозоли.

Формирование происходит с последующим рассасыванием костной мозоли и восстановлением костно – мозгового канала.

- В первые 7-10 дней за счёт рассасывания гематомы происходит формирование ткани с декальцинацией - расширение линии просветления.

- Через 2 недели - формирование соединительнотканной мозоли. Первичная остеоидная ткань - не видна на рентгенограмме.

- С 4 недели ткань кальцинируется, рентгенологически видна костная мозоль.

- Выраженная костная мозоль через 90 дней. Затем рассасывается.

Частота проведения снимков у больных с переломами:

- В момент травмы.

- После репозиции или наложения гипса.

- После спадения отёка.

- После снятия гипса, но не менее 3- х недель.

Б. Неблагоприятные исходы:

-

Замедленная консолидация

-

Формирование ложного сустава

-

Неправильно сросшийся перелом, что приводит к посттравматическому остеомиелиту

2.Вывихи - нарушение конгруэнтности суставных поверхностей.

Могут быть полными, когда отсутствует соприкосновение суставных поверхностей и неполными, с сохранением контакта суставных поверхностей. Вывихи могут быть привычными.

Подвывихи - частичное нарушение с клиновидной деформацией суставной щели. Чаще в плечевом суставе и височно – нижнечелюстном.

Основные рентгенологические симптомы:

-

Изменение формы: - удлинение

-

укорочение

-

искривление

П ри

нарушениях минерального обмена, травмах,

врождённых аномалиях, после лучевой

терапии.

ри

нарушениях минерального обмена, травмах,

врождённых аномалиях, после лучевой

терапии.